禹鼎yǔdǐnɡ

┃┃ 喻国家领土、政权。典出《左传·宣公三年》:“昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神、奸。故民入川泽山林,不逢不若。螭魅罔两,莫能逢之。”传说夏禹以九牧之金铸鼎,上铸万物,使民知物的善恶。化民以德,巩固攻权。清·赵翼《题稚存万里荷戈集》诗:“即今一卷《荷戈》诗,己如禹鼎铸魅魑。”陈毅《赣南游击词》:“贼子引狼输禹鼎,大军抗日渡金沙。”

傳說夏禹以九牧之金鑄鼎,上鑄萬物,使民知何物爲善,何物爲惡。《左傳·宣公三年》:“昔夏之方有德也,遠方圖物,貢金九牧,鑄鼎象物,百物而爲之備,使民知神、奸。故民入川澤山林,不逢不若。螭魅罔兩,莫能逢之。”明·沈德符《野獲編·毁皇姑寺》:“觀世宗屢諭,不特明晰事理,且曲揣人情,真是禹鼎秦鏡。”清·何世林《感賦》詩:“越裳依舊防倭寇,禹鼎何時鑄漢奸。”亦指九鼎。傳說禹鑄九鼎,象徵九州。後因以喻國家。又指西周晚期青銅器穆公鼎。宋代《歷代鐘鼎彝器款識法帖》等書著録。銘文二百○五字,記述禹以武公兵車百輛與徒御一千二百人隨周王作戰,俘獲鄂侯事。1942年陝西岐山出一鼎,與宋代著録同,現存中國歷史博物馆。參見本類“夏鼎”、“九鼎”。

禹鼎

西周青铜器。1940年在陕西扶风县北距法门寺约2.5公里处的一悬坑中发现。通高44厘米,口径40厘米,腹围133厘米,重40公斤。满身粗花,外口粗花中兼带细花,三足系兽面。鼎腹内正面有铭文十行,连重文共二百零二字(省)。据铭文可知,该鼎是周幽王尝赐给他的臣名叫禹的大宝鼎。铭文补充了幽王时代不少史料。

禹鼎

西周晚期青铜器。高五十四厘米、口径四十六厘米,1942年陕西岐山扶风出土,现藏中国历史博物馆。器形与著名的大克鼎相似,三足,两立耳,足上饰兽面纹,器内壁有铭文二十行,共二百零六字,记述了器主受王命征伐噩侯方的史实。噩侯方率南淮夷、东夷广伐南国、东国,对周王室形成一次极严重的威胁。禹率武公徒伐噩,胜利进入噩境,俘获了方,噩侯方的历史也就在这一战斗中结束了。

禹鼎

禹鼎

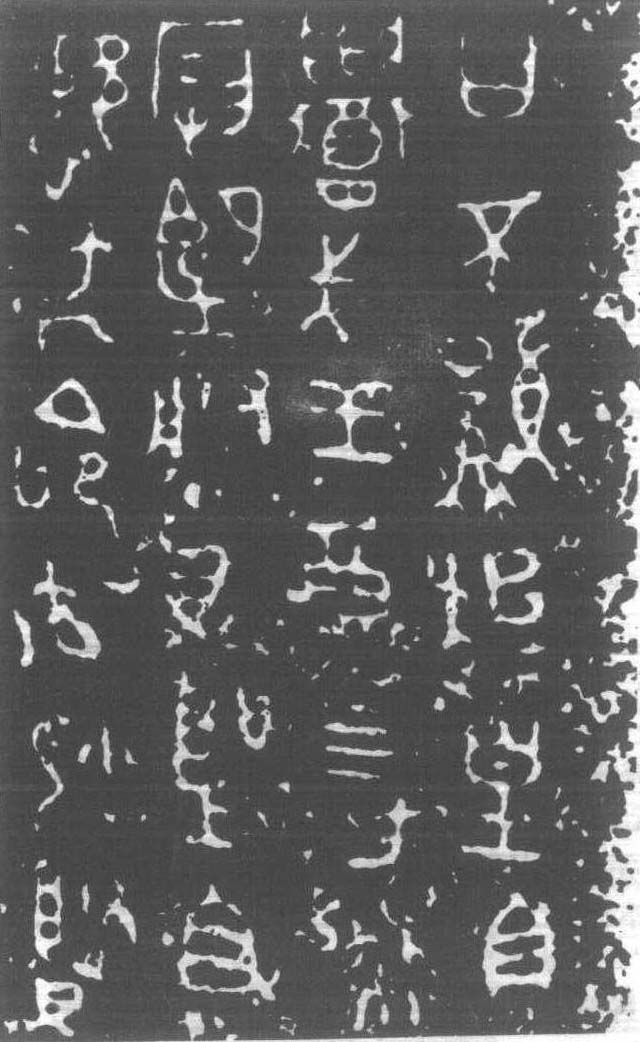

西周厲王姬胡 (約公元前九世紀)時期之器物。銘文二十行,凡二百零六字。首段述禹祖考輔周室事,繼述周室受鄂侯𩣓方之侵事。北宋《宣和博古圖》早有著録, 但其文、行款與民國三十一年(1942)陝西省岐山縣任家村之出土物有异,别為一器,而器制又同,或為雙器。新出土之器,使《宣和博古圖》所載得以實證,誠屬罕例。其書運筆多變化,行氣流茂,别具風貌。個别字剔抉不善,略有疏松之感,而諦視則多佳字。鼎舉〈毛公鼎〉 之大小相仿佛,實係屈指名器。郭沫若《兩周金文辭大系圖録考釋》有著録。今存中國歷史博物館。

- 喜头食禄是什么意思

- 喜头鱼是什么意思

- 喜奉承是什么意思

- 喜奉承是个愚障,彼之甘言卑辞、隆礼过情,冀得其所欲而免其可罪也。而我喜之、感之,遂其不当得之欲,而免其不可已之罪,以自蹈于废公党恶之大咎,以自犯于难事易悦之小人,是奉承人者智巧,而喜奉承者愚也。乃以为相沿旧规责望于贤者,遂以不奉承恨之,甚者罗织而害之,其获罪国法圣训是什么意思

- 喜奥食品是什么意思

- 喜好是什么意思

- 喜好做大事立大功是什么意思

- 喜好兴起事端是什么意思

- 喜好名誉是什么意思

- 喜好女色是什么意思

- 喜好女色的男子是什么意思

- 喜好娱乐﹑逸乐是什么意思

- 喜好施舍是什么意思

- 喜好木工是什么意思

- 喜好杀戮是什么意思

- 喜好狩猎是什么意思

- 喜好的情绪是什么意思

- 喜好结交是什么意思

- 喜好虚誉是什么意思

- 喜好讥刺的恶行是什么意思

- 喜好饮酒赋诗是什么意思

- 喜好,想慕是什么意思

- 喜好,特殊的爱好是什么意思

- 喜娘是什么意思

- 喜娘嬷儿是什么意思

- 喜婆是什么意思

- 喜子是什么意思

- 喜子传是什么意思

- 喜字是什么意思

- 喜字花是什么意思

- 喜字门是什么意思

- 喜孜孜是什么意思

- 喜宁是什么意思

- 喜客是什么意思

- 喜宴是什么意思

- 喜容是什么意思

- 喜容可掬是什么意思

- 喜寂厌喧者,往往避人以求静。是什么意思

- 喜对是什么意思

- 喜对新诗醒病眼,会逢膏雨沃骄阳。是什么意思

- 喜寿是什么意思

- 喜封是什么意思

- 喜少莲是什么意思

- 喜居王后是什么意思

- 喜屋是什么意思

- 喜山是什么意思

- 喜山滑蜥是什么意思

- 喜山葶苈是什么意思

- 喜山鬣蜥是什么意思

- 喜岩蝇子草是什么意思

- 喜峰口是什么意思

- 喜峰口之战是什么意思

- 喜峰口保卫战是什么意思

- 喜峰口城是什么意思

- 喜峰口至内蒙古驿道是什么意思

- 喜峰口驻防是什么意思

- 喜峰道是什么意思

- 喜崇台是什么意思

- 喜帕怆斯是什么意思

- 喜帖是什么意思