神经信息的突触传递

神经信息的突触传递

神经细胞间的信息传递借神经终末(突触前成分)释放神经递质(有的以电传递)作用于突触后成分而产生生理效应的过程,称神经信息的突触传递。

复杂的有机体内,很多细胞的活动是通过化学物质的传递和神经冲动的传导来实现的。实现这些功能的基本方式有两种: 一种是由某些特殊细胞释放的一些化学传递物(如激素)对体内细胞的活动进行调节; 另一种是依靠神经元组成的神经系统来执行的,其调节的速度和选择性比代谢通信更为优越,是调节控制有机体内细胞活动的最复杂而又最灵敏的系统。

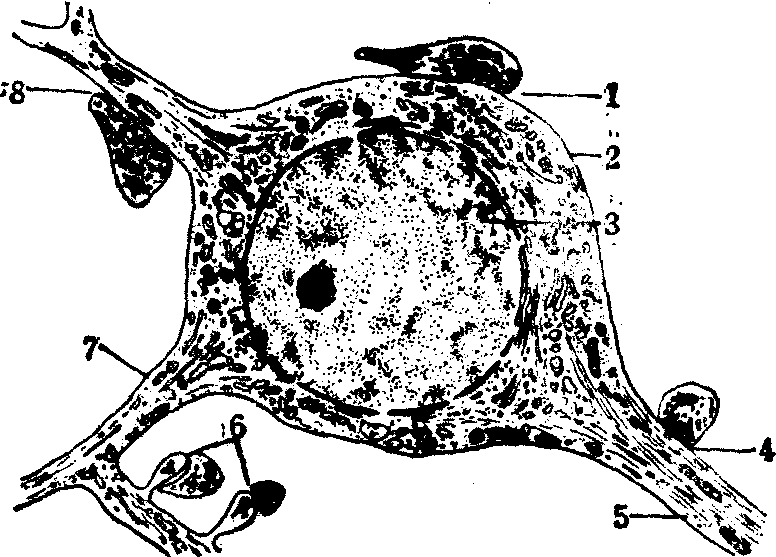

突触 神经系统是由独立的形态单位、发生单位和功能单位,即神经元(神经细胞)构成的。每一个单位不能单独地完成神经系统的功能活动,它们必须互相联系,组成简单的或复杂的反射弧,构成传导神经冲动的径路。神经元与神经元之间发生功能联系的地方被称为突触。它是神经信息的传递点,是实现冲动传导特异作用的转化装置(图1)。

图1 神经元与突触模式图

1.轴—体突触;2.神经元胞体; 3.神经元细胞核;4.轴—轴突触;5.轴突;6.轴—棘突触; 7.树突;. 轴—树突触

突触由突触前、后两部分组成。根据突触前、后成分的关系,突触可分轴—体突触、轴—树突触。随着亚显微结构观察的深入,又进一步确立了轴—轴突触、树—树突触,树—体突触、树—轴突触、体—树突触、体—轴突触和体—体突触。神经终末与肌肉连接处形成神经—肌肉接头。突触前成分常以纽扣样膨大的结构直接附于突触后成分上,此膨大称突触终扣,在电镜下呈囊状,称突触前囊,其内含突触小泡(内含化学递质)、线粒体、神经丝和微管,以及滑面内质网的小管和囊泡。突触前、后膜之间的间隙称突触裂,说明神经元间在结构上不连续,没有细胞质的沟通,彼此借接触发生联系。根据突触膜的厚度和突触裂的宽度,突触可分为二型:Ⅰ型的后膜较前膜粗厚,突触裂约为30nm宽,内充有间质板;Ⅱ型的突触前、后膜厚度相等,突触裂仅20μm宽,无间质板。凡含有化学递质的突触小泡和有较宽的突触裂的突触进行化学传递,称化学性突触。突触裂很狭窄,无化学递质作媒介,进行电传递的突触,称电突触。哺乳动物多数突触(外侧前庭核、灵长目和豚鼠的视网膜除外)属化学性突触,鱼和蛙的中枢神经内电突触较为普遍,无脊椎动物也常见电突触。现在认为电突触似乎有广泛的意义,它们不只是存在于神经元之间,甚至在不能产生电信号的细胞之间也有,这可能与细胞间基本的相互作用有关,故受到胚胎学和肿瘤等方面的重视。

突触小泡 突触小泡大量地分布于突触前囊内,它含有化学递质[如乙酰胆碱Ach、去甲肾上腺NA、5-羟色胺5-HT或氨基酸(γ-氨基丁酸GABA、甘氨酸)],所以又称递质细胞器。突触小泡的直径为40—60nm,其形状呈圆形、卵圆形或扁平形,小泡外有一层4—5nm厚的致密膜。小泡可分无颗粒小泡和颗粒小泡。后者又分小颗粒小泡(20—60nm)和大颗粒小泡(70—150nm)。颗粒小泡内含有致密电子核心,它是金属氧化剂(KMnO4、OsO4)与单胺类物质发生反应而形成的沉淀物,因而这一类小泡所含递质是单胺类物质(如NA、5-HT等),而透明清晰的无颗粒小泡含Ach或氨基酸(如GABA等)。突触小泡聚集在突触前膜处,构成突触传递的活性点。当神经冲动到达时,活性点处的小泡通过Ca2+的作用与突触前膜融合,随后小泡破裂释放递质进入突触间隙,刺激突触后膜上的受体,产生突触后电位。

在突触传递过程中,突触小泡具有很重要的作用。递质的释放是以大小一致的量子进行的。在神经冲动作用下突触终末释放一定数量的量子,导致较大的突触后电位发生。一个突触小泡相当于递质的一个量子单位,如一个量子的Ach可有几百到几千个Ach的分子,一个小泡可代表一个Ach的量子单位。

突触小泡的形成问题尚未完全弄清楚。一般认为含单胺类物质的颗粒小泡主要是在胞体核周围的高尔基体内形成,通过轴浆运送至轴突终末。胆碱能的和其他非肾上腺素能的突触小泡是在终末内形成的,因为结扎和切断神经后的终末内有大量的小泡出现,说明突触小泡不是在胞体内形成再下降至轴浆。由于突触小泡与滑面内质网的直径相似,推测小泡是由终末内质网小管以出芽增殖方式生成的。借突触前囊表面膜的内陷是形成突触小泡的另一种方式,内陷形成的小泡常被多边形的蛋白质亚单位的壳包围,后来从壳内被挤出,有些壳的断片(尖形突起)仍附在小泡上,小泡向突触前膜方向运动,尖形突起插入突触膜的特异点上。

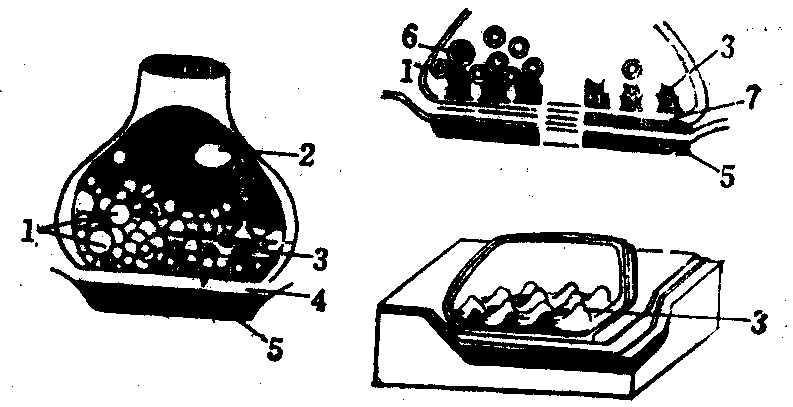

突触膜和突触间隙 轴突终末的表面膜是轴突膜的延续,与突触后成分表面膜形成接触。因此突触膜分为突触前膜和突触后膜。突触前膜增厚的致密物质附于膜的胞浆面上,向胞浆内伸出形成锥形致密突起。用磷钨酸染色后可见致密突起呈六边形(正面观),彼此间的距离(自一个中心至另一个中心)为90—100nm。用冰冻蚀刻法显示出致密突起与突触前膜上的网格共同形成容纳突触小泡的栏栅(图2)。它具有引导小泡与突触前膜接触的功能。突触小泡群与突触前膜接触的某一区域,以及相邻的突触间隙共同组成复合结构,称突触膜形态学亚单位。这个局部结构即突触活性点,突触传递在这里进行。视网膜的杆突触和锥突触前膜向胞浆伸出膜性突起,称突触带。突触小泡聚集在突触带的两侧面,特别是暗适应的动物明显。

图2 突触结构模式图

1.突触小泡; 2.线粒体;3.致密突起;4.突触裂;5.突触后膜;6.颗粒小泡;7.突触前膜

突触后膜的胞浆面亦有增厚的致密物质,Ⅰ型突触的突触后膜较突触前膜增厚。Ⅱ型突触前后膜都比较薄,二者的厚度几乎相等。突触后膜下方有时可见突触下网、突触下囊和突触下致密小体等结构,后者可能是由细丝形成的丝团。有的突触裂内有横跨的突触间丝,穿过后膜在突触后膜胞浆内形成突触下网,使突触区形成了突触复合结构,可能与化学受体有关。亚细胞实验说明突触传递的化学受体位于突触后膜上,经分析受体是脂蛋白类。

化学性突触的前、后膜之间有12—30nm宽的突触间隙分隔,而电突触的前、后膜紧密地贴在一起,其间只有2nm左右的间隙。化学性突触是开放型突触间隙,电突触是闭锁型突触间隙。外周神经的突触间隙可以看到与细胞间隙相通的形态学关系。而中枢神经内没有这种现象。

线粒体 多数突触前囊内有一至数个线粒体(小脑小球内多至26个,有的突触内未见线粒体)。线粒体产生三磷酸腺苷(ATP)供给突触能量,参与终末的代谢活动。Auerbach神经丛的某些终末的ATP可能是一种递质,线粒体是它们的源泉。蜥蜴脑内的突触结构与温度的变化有关,随温度的升高,其线粒体和神经丝环消失;在低温下这两种结构均增加。

神经丝和微管 突触前囊内常见两种纤维蛋白: 一种是实体性的神经丝(直径10nm),另一种是空心管状的微管(直径20—25nm)。神经丝和微管的功能意义尚未完全弄清楚。突触前囊的内质网或突触小泡常围绕微管排列,微管能引导小泡伸向突触前膜而释放递质。神经丝和微管可使突触小泡或其他颗粒借旋转或滑行运动(包括神经丝或微管表面活性ATP的运动作用)。下降至轴突终末。

大脑皮质锥体细胞树突侧棘的胞浆内有一种特殊结构,即棘器。在海马、丘脑、视上核、中脑下丘内也见棘器,但与大脑皮质内的不完全一样。大脑皮质内棘器由2—3个或更多(6—8个)的平行排列的小囊组成,一般各小囊彼此不连接,在小囊之间有宽约15—20nm厚的致密带,故小囊与致密带呈相间排列。棘器主要见于哺乳动物新脑皮质和旧脑皮质(海马皮质)内,因而对其功能意义有了一些推测。生理实验说明,哺乳动物的海马皮质可能与短暂记忆有关,设想与记忆和学习有关的变化可能是在突触后部分,这些变化的某些调节可能借助和依赖棘器来实现。有的研究说明,大脑皮质侧棘可排除对树突的骚扰,因而与学习有关的敏锐变化在突触处发生而不会受到干扰,棘器在此可能起着一部分作用。棘器在个体发生上成熟最晚,这可能与动物的高级神经活动有密切联系。

突触传递的特性 突触是一个很复杂的结构,随神经系统部位的不同而有差别。神经细胞上有大量的终扣,一个神经细胞上可达数千甚至上万个终扣,它们能将许多细胞的信息带来,其中有兴奋的,也有抑制性的。因此神经元是一个整合所有信息的中心,并将新的冲动沿轴突传至另一个神经元或靶器官。虽然突触的形态、分布有所不同,但都有其基本共性:

❶突触间无胞浆的连续。

❷突触前、后膜之间有10—50nm宽的突触间隙。

❸突触小泡存在于突触前一侧。

突触信息的传递是通过化学递质和电变化来完成的:

❶神经冲动到达时,突触前膜的动作电位和离子 (Ca2+)转移,导致突触前终末的突触小泡释放递质。Ca2+在递质释放过程中具有两个重要的作用: 一是降低轴浆的粘度,有利于突触小泡的运输; 二是消除突触前膜的负电荷,便于突触小泡和突触前膜接触、融合和破裂,使小泡内的递质进行释放。

❷释放的递质弥散地跨过突触裂至突触后膜。

❸递质分子与突触后膜上的特异性化学受体结合,产生离子通透性变化,提高了膜对Na+、K+、Cl-,尤其是Na+的通透性。

❹离子流的改变使膜电位降低,出现去极化,诱导出突触后电位。

❺突触后膜上的递质作用被酶破坏,失活或被移走而告终。

神经元对刺激的反应有两种电活动类型,即全或无反应和逐级反应。后者是突触的电活动形式,它随刺激的强度发生明显的变化。这种反应决定于活动的突触数目、递质释放的数量以及终末的状态。突触可分为兴奋性突触和抑制性突触。冲动到达兴奋性突触时,引起突触后膜约0.5ms时间的去极化,于是电流向极化区域流动,引起兴奋性突触后电位(EPSP)。相反的,冲动到达抑制性突触时,引起突触后膜的超极化,阻止神经元放电,产生抑制性突触后电位(IPSP),它是EPSP的倒象。

抑制性突触在生理学上可以从其产生的突触后电位与兴奋性突触相区别,但从形态学上去辨认是比较困难的。随着神经细胞生物学研究的发展,从形态学上鉴别兴奋性突触和抑制性突触主要从亚显微结构(突触小泡、突触膜、突触间隙和突触间隙内的间质板)和突触分布位置的特点来进行。后者往往与已经明确的突触后电位的特点(兴奋和抑制)联系起来加以分析和判断。如大脑锥体细胞受同向刺激导致的反馈性抑制后,电位及其形成的场电位是在一定深度部位产生的最大正电位,此处即锥体细胞胞体所在的地方,因而判断胞体上的突触是抑制性突触。

60年代有人发现两种具有不同形态和大小的突触小泡的突触,结合生理的特点可作为区分兴奋性突触和抑制性突触的形状学根据。如猫小脑皮质和龙虾伸张感受神经元上的突触内有两种形态的小泡,一为大而圆形的小泡(S形),另一为小而扁平形或椭圆形的小泡(F形)。按照两种不同形态的小泡,可将突触分为含圆形小泡的突触(S型)和含扁平形小泡的突触(F型)。由于这两种突触在神经元上的分布位置与突触生理功能特性一致,因而认为S型突触是兴奋性的,F型突触是抑制性的。这一假说受到许多学者的验证和支持。但有的学者对此假说持保留意见,认为小泡的形状和大小的显示还不能排除与技术方法的关系。尽管这一假说目前还不能上升为学说,有些问题有待深入研究,但对加强功能形态学的发展起了推动的作用,并为辨认兴奋性突触与抑制性突触提供了一定的形态学根据。

☚ 肌细胞的运动 细胞的衰老 ☛

- J003276 元赵孟頫书灵隐大川济禅师塔铭是什么意思

- J003277 南宋赵构临虞世南真草千字文是什么意思

- J003278 元杨维桢真镜庵募缘疏是什么意思

- J003279 伊阙佛龛碑是什么意思

- J003280 宋拓天发神谶碑是什么意思

- J003281 宋拓太清楼书谱是什么意思

- J003282 邓石如隶书选是什么意思

- J003284 米芾篆隶是什么意思

- J003285 唐神策军碑是什么意思

- J003286 怀素自叙帖真迹是什么意思

- J003289 龙藏寺碑是什么意思

- J003290 梁肖敷及王氏墓志铭是什么意思

- J003291 书法论丛是什么意思

- J003295 唐颜真卿传本墨迹选是什么意思

- J003297 西湖胜景印集是什么意思

- J003298 中国现代书法选是什么意思

- J003301 革命胜迹印谱是什么意思

- J003303 历代书法论文选是什么意思

- J003305 金王庭筠书重修蜀先主庙碑是什么意思

- J003306 篆刻学是什么意思

- J003307 吴昌硕石鼓文墨迹是什么意思

- J003309 唐怀素草书食鱼帖是什么意思

- J003310 大观帖(六、七)是什么意思

- J003311 上海博物馆藏印选是什么意思

- J003313 宋拓麓山寺碑并阴是什么意思

- J003317 书法美学简论是什么意思

- J003319 赵之谦印谱是什么意思

- J003322 祝允明草书唐人诗卷是什么意思

- J003323 敦煌本柳公权书金刚经是什么意思

- J003324 元赵孟頫六体千字文是什么意思

- J003326 唐颜真卿书八关斋会报德记是什么意思

- J003328 西泠印社胜迹留痕是什么意思

- J003330 西泠印社藏印选是什么意思

- J003332 于立群遗墨是什么意思

- J003335 唐明征君碑是什么意思

- J003336 中国书法·龙门二十品是什么意思

- J003337 现代书法论文选是什么意思

- J003338 汪关印谱是什么意思

- J003339 中国书法·柳公权是什么意思

- J003341 稾诀集字是什么意思

- J003342 南京出土六朝墓志是什么意思

- J003345 何绍基墨迹选汇是什么意思

- J003347 明清篆刻流派印谱是什么意思

- J003348 米芾的书法艺术是什么意思

- J003350 怎样学写楷体字是什么意思

- J003353 蔡襄的书法艺术是什么意思

- J003354 汉简隶书选是什么意思

- J003355 中国书法·颜真卿是什么意思

- J003356 瓦德字帖是什么意思

- J003359 增补校碑随笔是什么意思

- J003360 书法举要是什么意思

- J003364 梦轩变古笺谱是什么意思

- J003366 明清楹联是什么意思

- J003367 沈尹默法书集是什么意思

- J003368 广艺舟双楫注是什么意思

- J003369 吴让之印存是什么意思

- J003370 莲池书院法帖是什么意思

- J003372 碑帖叙录是什么意思

- J003373 李骆公书法篆刻集是什么意思

- J003375 齐燕铭印谱是什么意思