社会传播结构

社会传播结构

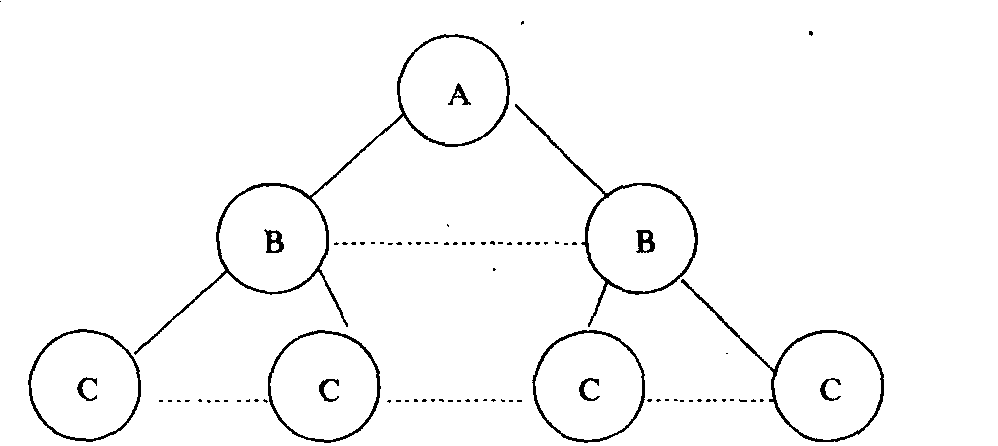

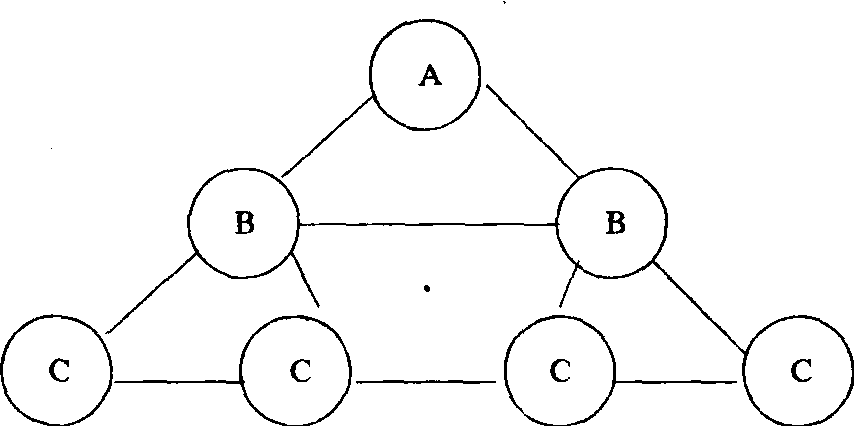

我国研究者从社会学角度,对我国古代社会组织状态的传播活动各要素关系的模式化说明。1983年提出。其结构如下图:

☚ 社会反常状态 社会自治新闻传播体制 ☛

- 乡坝底下是什么意思

- 乡坝田是什么意思

- 乡城是什么意思

- 乡城之役是什么意思

- 乡城县是什么意思

- 乡城县(香巴拉镇)是什么意思

- 乡塾是什么意思

- 乡墅是什么意思

- 乡壁虚造是什么意思

- 乡壤是什么意思

- 乡士是什么意思

- 乡大先生是什么意思

- 乡大夫是什么意思

- 乡头是什么意思

- 乡头人是什么意思

- 乡姑是什么意思

- 乡学是什么意思

- 乡学助教是什么意思

- 乡学博士是什么意思

- 乡学楼是什么意思

- 乡学楼学古文是什么意思

- 乡宁县是什么意思

- 乡宁县志是什么意思

- 乡宁县旅游局是什么意思

- 乡宁县(昌宁镇)是什么意思

- 乡守辑要合钞是什么意思

- 乡官是什么意思

- 乡官难作是什么意思

- 乡客是什么意思

- 乡宦是什么意思

- 乡家是什么意思

- 乡宾是什么意思

- 乡寺是什么意思

- 乡导是什么意思

- 乡导统军是什么意思

- 乡射是什么意思

- 乡射礼集要图说是什么意思

- 乡尊是什么意思

- 乡小弟是什么意思

- 乡居是什么意思

- 乡居闲情 钟梅音是什么意思

- 乡屯是什么意思

- 乡山是什么意思

- 乡岛祭是什么意思

- 乡巴是什么意思

- 乡巴佬是什么意思

- 乡巴佬儿是什么意思

- 乡巴佬儿进城——不识深浅是什么意思

- 乡巴头是什么意思

- 乡巴老是什么意思

- 乡帅是什么意思

- 乡师是什么意思

- 乡干部工龄的计算是什么意思

- 乡广广是什么意思

- 乡庄是什么意思

- 乡庄人是什么意思

- 乡庄儿是什么意思

- 乡建贤士,使教于国,则民有礼矣。是什么意思

- 乡异愁无异,江流恨亦流。是什么意思

- 乡弟是什么意思