直肠脱垂prolapse of rectum

系直肠疾病之一。是肛管、直肠向下外翻脱出于肛门之外。可为部分脱垂,亦可完全脱垂。本病多与发育缺陷有关,在长期便秘、腹泻、咳嗽、排尿困难等因素作用下而发生。病人以小儿居多,多在排便末期发生,初次可有明显不适或疼痛,久之每次排便等均易脱出,有的可继发感染,或粘膜损伤。治疗:应除去病因;用清洁纱布或毛巾还回;如保守无效可手术治疗。

直肠脱垂

肛管、直肠的粘膜或肠壁全层脱出于肛门之外。常见原因有:腹压增加,如便秘、慢性咳嗽等,解剖上的缺陷及由于发育不全或体弱等造成盆底部组织软弱。表现为排便或腹压增加时肿物脱出,有排便不尽感,脱出的直肠粘膜有并发炎症、充血、水肿、溃疡等,有时可发生嵌顿及坏死。治疗包括去除病因,中医疗法或手术疗法。

直肠脱垂proctoptosis

指直肠壁部分或全层脱出于肛门外。仅直肠粘膜脱出者,称部分脱垂;直肠全层脱出者,称完全脱垂。腹内压增加、盆底组织软弱和解剖缺陷等,是引起直肠脱垂的常见因素。多见于幼儿、老人和久病体弱者。早期在排便时有肿物自肛门脱出,便后自行复位。随着病情发展,肿物脱出后需用手上托方能复位。严重时稍增加腹压即脱出。指肠指诊可发现肛门括约肌松弛和收缩无力。幼儿患者有自愈的可能,一般不需特殊处理。成人部分脱垂可先采用非手术治疗,并积极治疗引起腹压增高的疾患;完全脱垂应行手术治疗。

直肠脱垂

直肠脱垂是指肛管、直肠、甚至乙状结肠下端外翻脱出于肛门外。可分为部分性及完全性脱垂。前者脱出部分仅为直肠粘膜;后者为肠壁全层脱出。脱垂的直肠,不论为完全性或部分性,其粘膜皱襞均呈环状。直肠粘膜呈花瓣状脱出者,系直肠粘膜外翻,不属于直肠脱垂,但亦有人称之为假性直肠脱垂。本病多见于幼儿、老人或生育过多的妇女。

病因 直肠脱垂原因有两种看法,一种认为是滑动疝,另一种认为是肠套叠。前者系腹膜反折经盆隔薄弱处向下疝出,疝内容物推向直肠前壁,久后使直肠(包括直肠乙状结肠交界部)脱出至肛口外;后者认为直肠脱垂是肠套叠,套叠自直肠乙状结肠交界处开始,逐渐下行,终于脱出至肛口外。与直肠脱垂发生的有关因素是乙状结肠直肠松弛且长;腹膜反折位置低,直肠膀胱或直肠子宫陷凹较深;骶骨弯曲度较直;发育不良或全身情况差,致使直肠周围组织、提肛肌、盆隔松弛,对直肠的支持力减弱;创伤或多次分娩使盆隔受损,孔穴扩大;长期腹泻、便秘、排尿困难、慢性咳嗽等使腹内压增高。

临床表现 早期大便时有肿物自肛门脱出,便后自行缩回。病情发展,肛管括约肌松弛,则腹内压稍有增加如咳嗽、喷嚏、用力、走路等即可发生肿物脱出,且脱出肿物需用手上托,方可将其送回。直肠粘膜经常脱出后,粘液刺激肛周皮肤,引起湿痒、糜烂及刺痛,脱出的粘膜因遭受磨擦而产生炎症、水肿、溃疡及出血等,以致复位困难,甚至发生绞窄,引起剧烈疼痛。直肠脱垂时,肛门部有下坠或胀感,常有便意而排便不多,且有排便不尽的感觉。此外亦可有下腹胀痛或腰骶部钝痛、尿意频数等症状。检查时可让病人下蹲,使用力增加腹压作排便动作,即可见直肠脱出,脱出的肠管粘膜呈环状皱襞,颜色鲜红。复位后直肠指诊多数有肛括约肌松弛。对脱出肿物应注意与外翻的内痔或脱出的息肉相鉴别,只需仔细检查即可区别,内痔外翻仅限于粘膜,呈分叶状,翻出粘膜与肛周皮肤之间无深隙。脱出的息肉在复位后直肠指检可以摸到。

治疗 5岁以下儿童,多为部分性脱垂,应对腹泻、便秘、咳嗽等病给予治疗,并加强营养,训练大便习惯,症状即可改善;脱出后予以还纳,很少需要手术治疗,往往在儿童成长后,即可自然消退。经一般治疗无效者,可用注射疗法,即将一定剂量95%酒精或其它硬化剂作直肠旁注射,隔周注射一次,约2~3次,使直肠周围组织形成瘢痕,支持直肠不再脱出。但应注意注药量不能过多,针头勿过分靠近直肠壁,以免将硬化剂注入直肠壁内引起直肠坏死。肛括约肌松弛者,亦可采用在肛周皮下埋入可容一指通过金属环的手术方法,以支持、缩小肛门,防止脱垂。金属环一般于术后三个月取出。

成人脱垂无自然痊愈倾向,如脱垂程度轻,病程较短,亦可试用注射疗法,但疗效不如儿童,且复发率较高。脱垂较重的成人患者,多需采用手术治疗。治疗直肠脱垂的手术方法较多,归纳为三类。

❶腹部手术: 如直肠膀胱(或子宫)陷凹缝闭术、直肠悬吊并固定于骶骨岬筋膜术、冗长的直肠乙状结肠部分切除术;

❷会阴部手术:如直肠切除术、直肠壁折叠术、直肠粘膜环状切除术、会阴部的修补术;

❸会阴部腹部分期手术: 第一期行会阴部直肠切除术,第二期经腹部作直肠膀胱(或子宫)陷凹缝闭术。总之没有一种手术能完全合乎理想,但比较起来以腹部手术效果较好。对并发痢疾、腹泻等慢性疾病者,应先予以治疗。如脱垂直肠因未及时还纳而有炎症、水肿,甚或绞窄坏死时应先行消炎,待炎症消退后再行手术。老年患者有慢性疾病、身体衰弱,不能耐受手术者可试行注射治疗。

直肠脱垂

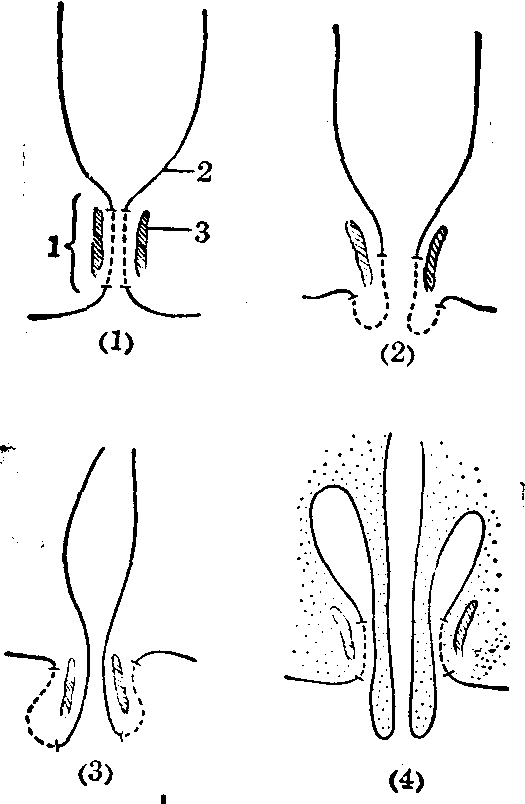

直肠脱垂又称脱肛,系指肛管、直肠。甚至乙状结肠远端向下翻出于肛门外。多见于2~4岁幼儿,大儿童极少见。依其翻出组织和部位分三型(图):❶粘膜脱垂,为肛管或肛管和直肠的粘膜与肌层分离脱出肛外,最多见。

❷完全脱垂,为粘膜和肌层均脱,出,较少见。

❸盆结肠套叠脱出肛外,罕见婴幼儿易发病,与解剖因素有关。5岁前骶骨弯度尚未形成,直肠肛管几乎呈直线下行,腹压直接由直肠传到肛管,直肠纤维鞘与盆筋膜尚未融合,膀胱子宫位置高,尤于营养不良和消耗性疾病后,会阴、盆腔脂肪消失,直肠失去支持;当有腹压增高因素,如腹泻、排便习惯不良,百日咳等可促使直肠脱垂。

临床表现随类型而不同:

❶粘膜脱垂时可见肛外深红色球状肿块,表面有自肛管中央向外放射的纵沟和环状皱襞。

❷完全脱垂时则脱出较长,呈管状,表面有许多折叠环沟。

❸结肠套叠脱垂时,于脱出肠管的周围有深的环形穹窿,指尖和探针可插入其中,此征可作为鉴别以上两型的方法。早期脱肛,便后可自动回纳,或用手指压迫复位,长期或反复脱出的肠管有水肿、渗血和溃疡; 个别完全脱垂和套叠脱垂过久未回纳者可发生箝闭,甚至坏死。婴儿肠套叠晚期可自肛门脱出,直肠息肉脱出和肛门松弛粘膜外露,依病史和局部检查即可鉴别。预防脱肛,应训练幼儿良好的排便习惯,增加营养,加强体质。早期脱肛经以上措施亦多可自愈。

发生脱肛后,可用手指从肛腔开口中央开始,将肠粘膜逐步推入复位,如有困难可先用温盐水敷脱出部,再予回纳。屡发者可采用硬化剂注射法,如70%或95%酒精、5%明矾甘油合剂、奎宁、乌拉坦及0.25%普鲁卡因,注射于直肠左右侧壁外; 也可注射于直肠粘膜下层,使粘膜

直肠脱垂

(1)正常肛管直肠 (2)粘膜脱垂

(3)完全脱垂 (4)盆结肠套叠脱垂

1.肛管 2.粘膜 3.肌层(内括约肌)

- 番珠是什么意思

- 番琉璃是什么意思

- 番瓜是什么意思

- 番瓜粥是什么意思

- 番瓜藤是什么意思

- 番瓠是什么意思

- 番瓠干是什么意思

- 番申是什么意思

- 番畔是什么意思

- 番番是什么意思

- 番番是福是什么意思

- 番痧是什么意思

- 番癫是什么意思

- 番皂是什么意思

- 番目是什么意思

- 番直是什么意思

- 番石是什么意思

- 番石榴是什么意思

- 番石榴叶是什么意思

- 番石榴干是什么意思

- 番石榴皮是什么意思

- 番码子是什么意思

- 番硷是什么意思

- 番社是什么意思

- 番社管事是什么意思

- 番社董事是什么意思

- 番社采风图考是什么意思

- 番祸是什么意思

- 番禺是什么意思

- 番禺为舟是什么意思

- 番禺之战是什么意思

- 番禺区莲花山港客运站免税店是什么意思

- 番禺区(市桥街道)是什么意思

- 番禺南沙港客运站免税店是什么意思

- 番禺县是什么意思

- 番禺县地名志是什么意思

- 番禺县志是什么意思

- 番禺县志 (同治)是什么意思

- 番禺外轮供应公司免税店是什么意思

- 番禺夷是什么意思

- 番禺宾馆是什么意思

- 番禺美丽华旅行社是什么意思

- 番禺羽氏族谱是什么意思

- 番禾是什么意思

- 番禾县是什么意思

- 番禾郡是什么意思

- 番积寺是什么意思

- 番穗是什么意思

- 番窠倒臼是什么意思

- 番笔是什么意思

- 番第是什么意思

- 番篱之是什么意思

- 番米是什么意思

- 番粳是什么意思

- 番紅花是什么意思

- 番紙是什么意思

- 番經廠是什么意思

- 番红报春是什么意思

- 番红花是什么意思

- 番红花的国度里暮色苍茫……是什么意思