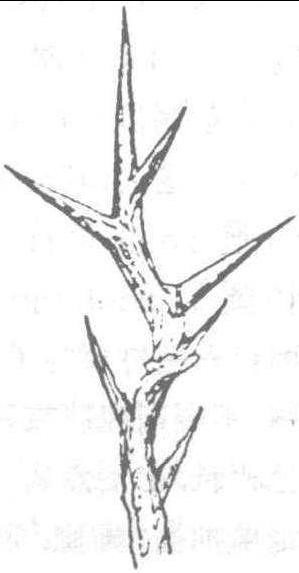

亦稱“天丁”、“皂莢刺”。豆科植物皂莢的棘刺。主刺圓錐形,長二至五寸,表面棕紫色。質堅硬,難折斷。主治癰腫,瘡毒,癘風,癬瘡。宋·唐慎微《證類本草·木部·皂莢》:“得疾雙眼昏,咫尺不辨人……皂角刺一二斤……”明·李時珍《本草綱目·木二·皂莢》:“刺,一名天丁。”清·吳儀洛《本草從新·喬木部·皂莢刺》:“搜風殺蟲,其鋒鋭直達病所。”

皂角刺

皂角刺

药名。出《本草衍义补遗》。又名天丁、皂荚刺、皂刺、皂角针、皂针。为豆科植物皂荚Gleditsia sinensis Lam.的棘刺,主产四川、河北、山西、河南、江苏、湖北等地。辛,温。入肝、肺、胃经。搜风,活血,消肿透脓,杀虫。

❶治痈疽肿毒初起或脓成不溃,急性扁桃体炎,产后缺乳,胎衣不下,麻风。煎服:6~9g。

❷醋熬嫩刺,取汁,涂癣疮。孕妇忌服。本品含黄酮类、酚类、皂苷。

皂角刺zào jiǎo cì

《本草纲目》木部第35卷皂荚(19)。药名。

【基原】为豆科植物皂荚Gleditsia sinersis Lam.的棘刺。

【别名】皂荚刺(《圣惠方》),皂刺(《医学入门》),天丁(《本草纲目》),皂角针(《江苏植药志》),皂针(《中药材手册》)。

【性味】辛温。

❶《本草纲目》:“辛,温,无毒。”

❷《医林纂要》:“辛咸,温。”

❸《四川中药志》:“性温,味辛,有小毒。”

【功用主治】搜风,拔毒,消肿,排脓。治痈肿,疮毒,疠风,癣疮,胎衣不下。

❶《本草图经》:“米醋熬嫩刺针作浓煎,以敷疮癣。”

❷杨士瀛:“能引诸药上行,治上焦病。”

❸《本草衍义补遗》:“治痈疽已溃,能引至溃处。”

❹《本草纲目》:“治痈肿,妒乳,风疠恶疮,胞衣不下,杀虫。”

❺《本草崇原》:“去风化痰,败毒攻毒。定小儿惊风发搐,攻痘疮起发,化毒成浆。”

❻《四川中药志》:“治风热疮疹,并能通乳。”

❼《药材学》:“治扁桃体炎。”

【用法用量】内服:煎汤,一至三钱;或入丸、散。外用:醋煎涂,研末撒或调敷。

皂角刺zàojiǎocì

中药名。出元·朱震亨《本草衍义补遗》。别名皂刺、皂针。为豆科植物皂荚Gleditsia sinensis Lam. 的棘刺。主产于四川、河北、山西、河南、江苏、湖北等地。辛, 温。入肝、胃经。消肿活血排脓,搜风杀虫。治痈疽肿毒, 急性扁桃体炎、麻风, 煎服: 3 ~9克。醋熬嫩刺取汁, 涂癣疮。孕妇忌服。本品含黄酮类、酚类、皂苷。

皂角刺

皂角刺,又名皂荚刺、皂角针、天丁。始载于《本草图经》。为豆科植物皂荚Gleditsia sinensis Lam. 的棘刺。主产于四川、河北、山西、河南、江苏、湖北等省。

本品味辛,性温。功能消肿排脓,搜风,杀虫。主治痈疽、疮毒、疠风、癣疮等证。其性长于攻坚。凡痈疽脓未成者能消散,脓成不溃者能溃破。常与穿山甲同用,可增强消肿溃坚之功。如配当归尾、赤芍、银花、甘草等活血通络,清热解毒之品,以治热毒痈肿,乳痈肿胀等证,方如仙方活命饮。若气血不足,脓成难溃者,可配益气养血之黄芪、当归以扶正托毒,方如透脓散。本品搜风,杀虫,功同皂荚。可治疗疠风、癣疮等疾。古方治疠风,用皂荚刺烧灰为末,大黄煎汤调服,方如《素问病机气宜保命集》之二圣散。《本草汇言》记载: 本品用于疠风、风癣、瘙痒风屑等证,与苦参同用,效力更好。若用于癣疮,则可用米醋浓煎,取液外涂。此外,用本品烧灰,入朴硝或冰片少许,掺于舌下,治小儿重舌,也有消散的作用。煎服,3~10g。

实验研究: 皂角刺含皂甙。又含黄酮甙、酚类、氨基酸。

煎剂在试管内对金黄色葡萄球菌和卡他球菌有抑制作用,水浸剂灌胃对小鼠肉瘤-180有轻度抑制作用。

- 巴东垭是什么意思

- 巴东峡里最初峡,天下泉中第四泉。是什么意思

- 巴东松树王是什么意思

- 巴东柿子是什么意思

- 巴东港是什么意思

- 巴东秋风亭是什么意思

- 巴东船舫上巴西,波面风生雨脚齐;水蓼冷花红簇簇,江篱湿叶碧凄凄。是什么意思

- 巴东蛮是什么意思

- 巴东西瀼口战国墓是什么意思

- 巴东郡是什么意思

- 巴东集一卷是什么意思

- 巴东鱼是什么意思

- 巴东(印尼)是什么意思

- 巴中是什么意思

- 巴中地区是什么意思

- 巴中地区汽车运输总公司是什么意思

- 巴中地区粮食局是什么意思

- 巴中地区行政公署驻成都办事处是什么意思

- 巴中地区邮电局是什么意思

- 巴中市是什么意思

- 巴中市九洲旅行社是什么意思

- 巴中市人民医院是什么意思

- 巴中市旅游局是什么意思

- 巴中市(巴州区)是什么意思

- 巴中师范学校附属实验小学是什么意思

- 巴中沙参是什么意思

- 巴中肉类联合加工厂是什么意思

- 巴中芦笋是什么意思

- 巴丹是什么意思

- 巴丹出口加工区是什么意思

- 巴丹半岛战役是什么意思

- 巴丹吉林沙漠是什么意思

- 巴丹-科里吉多之战是什么意思

- 巴义塔克·加克斯白克是什么意思

- 巴乌是什么意思

- 巴乌列人是什么意思

- 巴乌曼是什么意思

- 巴乔是什么意思

- 巴乸是什么意思

- 巴了千钱要万钱是什么意思

- 巴了南墙望是什么意思

- 巴了/着南墙望是什么意思

- 巴了码子是什么意思

- 巴予藉别传是什么意思

- 巴云欲雨薰石热,麋鹿度江虫出穴。是什么意思

- 巴云英是什么意思

- 巴亚多利德是什么意思

- 巴亚德报团是什么意思

- 巴亚斯是什么意思

- 巴亞基爾是什么意思

- 巴交是什么意思

- 巴亦惕是什么意思

- 巴人是什么意思

- 巴人下里是什么意思

- 巴人之曲是什么意思

- 巴人围是什么意思

- 巴人夜语孤舟里,越鸟春啼万壑中。是什么意思

- 巴人歌陈纪山是什么意思

- 巴人汲水是什么意思

- 巴人调是什么意思