白族Baizu

中国56个民族之一。人口159.8万(1990)。主要聚居在中国云南省大理白族自治州,散居在四川凉山彝族自治州、贵州毕节地区和湖南桑植等地。白语属汉藏语系藏缅语族。汉文是白族长期习用的通行文字。白族服饰美观大方,崇尚白色。男子喜穿白色对襟衣,套黑坎肩,下着深色长裤。妇女大多穿白上衣、红坎肩,或浅蓝色上衣、黑坎肩,腰系绣花短围腰,下着蓝色宽裤,脚穿绣花“百节鞋”。白族聚居的洱海地区,历来是云南省农业比较发达的区域之一。白族聚居区被誉为“歌舞之乡”。传统节日主要有三月街、火把节、绕三灵等。三月街已有千余年的历史,在每年农历三月举行,已发展成为各民族文化交流和物资交流的盛会。白族的传统体育活动有跳花盆、赛龙船、霸王鞭、白族秋千、仗鼓、登山、耍火龙、打陀螺、跳伟登、跳火把、人拉人拔河、跳花棚、舞龙、赛马等。其中跳花盆、赛龙船流行较广。

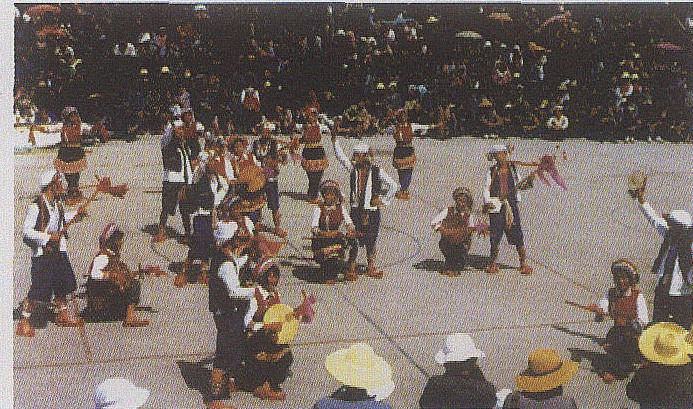

❶跳花盆。白族人在传统大理三月街举行跳花盆(跳高)比赛。比赛中,由2位姑娘相距一米席地而坐,用腿和脚尖叠成一定的高度,让小伙子跳过去。随着高度的不断升高,两边的姑娘再以拳头为标高,每升高一次,加一拳头高度,以跳得最高者为优胜。

❷赛龙船。龙船分大小2种:大船重10吨,长13米,宽3米多,划手80~100人;小船重7~8吨,长12米,宽3米,划手70人左右。每年火把节期间均举行赛龙船。比赛时龙船由东向西绕过海心500米处,划完1000米转回岸边起点区,首先到达者为优胜。

白族三月三

白族báizú

我国少数民族之一,主要分布在云南、贵州等地。

★白灰 白沫 白纸 白炽灯 白费蜡 白开水 白蒙蒙 白发苍苍 白日做梦 白纸黑字

★斑白 表白 苍白 花白 洁白 空白 清白 乳白 坦白 雪白 自白 颠倒黑白 青红皂白

白居易 (772-846年)唐代诗人,字乐天,号香山居士。在文学上积极倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,写下了不少感叹时世、反映人民疾苦的诗篇。《琵琶行》《长恨歌》等最为有名。

白族báizú

〈名〉中国少数民族之一,多分布在云南。

白族【同义】总目录

白族民家

民族

族(汉~;藏~;满~;回~;彝~;苗~;白~;侗~)

汉民族:汉(汉族;~民) 中华 华胄 黄族 华夏族

古代少数民族:夷(东~;西南~;蛮夷戎狄) 番(番族;~落;西~;诸~) 羌(西~) 髻(~髦) 蛮(蛮夷;髦蛮) 戎(西戎;阴~;鬼~) 裔 叟 僰 俅 笮 霞氐 羯 纥(回纥) 胡(胡人) 狄 貊 粤(百~) 虏(鞑虏) 鞑(鞑子) 长(~夷) 猃狁 匈奴 獯鬻 左语 鞮译 靺鞨 鞮汗 鬼族 鬼方 韦韝 吐谷浑

四方少数民族:鞮译象寄

旧时泛称某些少数民族或南方人:蛮子

旧称未开化的南方少数民族:蛮人

现代各民族:苗 蒙 藏 彝 回 傣 土 佤(佤族;佧佤) 瑶 侗 独(~族;~龙) 京(京族) 鞑靼仫佬 仡佬 锡伯

本族以外的民族:外族(~入侵) 殊族 异族 异类

种族:族 种(种类;黄~;白~;黑~)

卑贱的种族:贱种

弱小民族:瘠牛羸豚

另见:家族 国家 社会 家庭

白族

中国少数民族之一。自称“白马”、“白尼”,汉语意为“白人”。主要居住在云南省大理白族自治州,其余分布于云南省各地、贵州省毕节地区、四川省凉山彝族自治州及湖南省桑植县。1990年有人口1 594 827人。使用的白语属汉藏语系藏缅语族。汉文为白族人民通用的文字。主要从事农业,白族地区的大理雪梨、下关沱茶等驰名中外。中华人民共和国成立前封建地主经济占统治地位,部分地区资本主义经济有一定的发展。白族人民有着光荣的革命斗争历史,在反帝反封建的斗争中作出了自己的贡献。中华人民共和国成立后,经过民主改革和社会主义改造,各项事业发展迅速。1956年11月,国家在其主要聚居地云南省建立了大理白族自治州。

白族

中国少数民族之一。分布在凉山州和攀枝花市,少数居住在省内主要城镇。四川有7386人(1990年)。其先民源于唐代的 “白蛮”,活动范围包括今凉山州、攀枝花市。元、明以后又有许多白族从洱海一带迁徙到金沙江流域定居。操白语,属汉藏语系藏缅语族彝语支 (或说白语支)。曾使用“白文”。现通用汉语汉文。信仰佛教。保存原始的“本主”崇拜。实行一夫一妻制。过火把节。原盛行火葬,后改为土葬。聚居地区的白族主要从事农业,与汉族生产水平相当。有传统的学习风气。

白族

自称“白子”、“白尼”,纳西族称之为“那马”、傈僳族称之为“勒墨”,史称“白蛮”、“白人”、“民家”等。中国少数民族之一。人口1594827人。主要聚居于云南省大理白族自治州,云南丽江、碧江、保山、南华、元江、昆明、安宁等地和贵州毕节、四川凉山、湖南桑植等地亦有分布。有自己的语言,元、明时期曾使用过“楚文”(白文),即所谓的“汉字白读”,现通用汉语文。经济以农业为主,部分人兼事渔业。饮食文化发达,善于腌制火腿、腊肉、香肠、弓鱼等美味,上关、邓川、洱源的乳扇闻名全云南。服饰简洁、美观、大方,崇尚白色,男子多着白色对襟上衣,外套黑领褂,下着蓝色或黑色长裤,妇女多穿白色或浅蓝色右衽上衣,外套红色或黑色丝绒右衽坎肩,下着蓝色或白色裤,足登绣花鞋。主要节日有“三月街”、“火把节”等。普遍崇奉“本主”(相当于村社神),信仰佛教,但又不排斥其他宗教。其历史悠久,科学文化发达,自古以来在天文、历法、气象、医学、文学等领域都有许多发明创造和优秀作品。大理崇圣寺三塔、剑川石宝山石窟造像、《南诏中兴国史画卷》、《大理画卷》等都显示了白族人民在建筑、雕刻、绘画等方面的卓越才能。

白族

自称“白子”、“白尼”,旧称“民家”,他称“那马”、“勒墨”,史称“白人”或“僰人”等。中国少数民族之一。主要聚居于云南大理白族自治州,丽江、碧江、保山、南华、元江、昆明、安宁等地和贵州毕节、四川凉山 等地亦有 分布。1,131,124人(1982年)。一般认为渊源于南迁的古氐羌人,形成于唐宋南诏、大理国时期;与唐代今大理洱海地区的白蛮有亲缘关系,历史上与汉族关系密切。唐时白蛮首领参加南诏地方政权,历经白蛮所建大长和国、大天兴国、大义宁国三个短暂的地方政权,到宋代建立封建领主制的大理国地方政权。元代原大理国主段氏和权臣高氏等仍被重用,被授予世袭封建土司官职,但洱海地区已出现封建地主制。明代以后较大的土司都被改土归流,地主制迅速发展。人民生活贫困,历史上曾举行过多次反抗斗争,迄至1948年后,在中国共产党的领导下,于剑川举行起义,与周围各族人民一起解放滇西北,迎接全云南的解放。操白语,属汉藏语系藏缅语族彝语支(或说白语支),历史上使用汉语文比较普遍,并曾用汉字的音和义再加上一些新造字来记录白语,被称为“白文”。旧时佛教相当盛行,亦崇拜*本主。解放前除今云南泸水县六库及云龙、兰坪、鹤庆县部分山区尚残存领主制外,其它广大地区均处于地主制发展阶段。为一夫一妻的父系小家庭制。历史上盛行火葬,明代以后渐改土葬。传统节日主要有火把节,并有三月街、渔潭会等盛大街期和传统集会。解放前主要从事农业,生产水平与周围汉族基本相同。手工业比较发达,大理市的下关等地资本主义工商业亦较发展。解放后实现了社会改革,建立大理白族自治州,不仅发展农业等经济,修筑公路,并新建和扩建有机械、电力、纺织、化工、化肥、水泥、造纸、皮革、制糖、制盐及汽车修配等工矿企业。文化艺术古老丰富,有本民族的建筑、医学、史学、文学、音乐、舞蹈、戏曲、绘画、雕刻等,解放后获得继承和发展。

白族

主要分布在云南、贵州、湖南、四川等4省。人口为1858063(2000),其中男947019人,女911044人。受教育程度:研究生835人,大学本科18027人,大学专科31423人,中专60981人,高中85073人,初中495595人,小学781424人,扫盲班50746人,未上过学155525人。分布的行业:农、林、牧、渔业84834人,采掘业651人,制造业4519人,电力、煤气及水的生产和供应业428人,建筑业1880人,地质勘察业、水利管理业92人,交通运输、仓储及邮电通信业1877人,批发和零售贸易、餐饮业4022人,金融、保险业496人,房地产业82人,社会服务业1353人,卫生、体育和社会福利业1009人,教育、文化艺术及广播电影电视业2838人,科学研究和综合技术服务业155人,国家机关、政党机关和社会团体2539人,其他行业207人。从事的职业:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人1145人,专业技术人员5547人,办事人员和有关人员2335人,商业、服务业人员5816人,农、林、牧、渔、水利业生产人员84779人,生产、运输设备操作人员及有关人员7330人,不便分类的其他劳动者30人。白族自称“僰人”、“白秋”、“白尼”、“白子”,汉语意为“白人”。1956年,根据本民族人民的意愿,正式定为白族。白族是个古老的民族,早在公元1世纪以前就分布在洱海。公元2世纪,汉武帝就在这里设置了郡县,唐朝时,在这里建立了以彝、白族先民为主体的南昭奴隶制政权。公元902年奴隶暴动,南昭政权崩溃。公元937年以白族段氏为主体,建立了“大理国”。1949年以前,白族人民多次进行反抗帝国主义及反动统治的斗争,最大的有1883年反对帝国主义传教士斗争、1884年震惊中外“镇南关大捷”和1949年4月的剑川武装起义。白族50%以上的人口从事农业生产。每年夏历3月15日至20日,大理“三月街”是白族人民和其他民族进行物资交流的传统盛会。

白族

白族人口为16万人。主要居住在大理白族自治州,其他分布于各地及贵州省毕节地区、四川省凉山彝族自治州、湖南省桑植县。

白族人使用白语,属汉藏语系藏缅语族彝语支,有南部、中部和北部3种方言。绝大部分白族人使用本民族语言,并通晓汉语。

白族人民从唐代开始曾经使用过以汉字为基础的方块白文,以记录白语。由于汉族和白族的交往,白族人长期学习汉族先进文化,所以白语里含有大量汉语词汇,汉文很早就成为白族通行的文字。白族崇拜相当于村社神的本主,信仰佛教。

白族是一个历史悠久、文化发达的民族。白族先民很早就生息在洱海区域,最晚在新石器时代洱海地区已经有居民生息繁衍。他们使用磨光石器,从事简单农牧和渔猎生产,过着半穴居的生活。2000多年前就开始使用金属工具,发展农、牧业生产。公元2世纪,汉武帝就在苍洱地区设置了郡县。8-13世纪,这里先后出现了以彝、白先民为主体的奴隶政权南诏国和以白族段氏为主体的封建领主制政权大理国。白族90%以上的人从事农业生产,农业发展水平较高。白族人自称“白子”、“白伙”、“白尼”,汉意为白人。1956年,根据白族人民的意愿,正式定名为白族。

大理白族是中国西南地区各民族中经济较为发达,文化水平较高的民族。早在3千多年前,白族先民就以磨制的石斧、石刀、骨角器作为生产工具,生息和劳动在洱海地区。长期劳动形成的审美观和民族风情,突出体现在白族服饰中,白族崇尚白色,衣物以白色为贵,再配以色彩对比明快而映衬协调、挑绣精美的披挂,充分反映了白族人在服装艺术上的高度智慧。

白族服饰总体上看,男子的穿戴简洁朴素,中老年服饰较为淡雅,姑娘和小孩服饰比较艳丽。以年轻姑娘的服装为例,上衣多为白色或浅色襟衣或衬衣,紧袖管上镶有各色花边。外罩多为红色,浅蓝色为主的领褂。下穿白色或浅色长裤。腰系短围裙,镶有花边,缀有绣花图案。宽花腰带和飘带紧束腰身,头梳独辫,盘于叠成长条形的桃花或印花头巾中间,再缠以红头绳,左侧飘吊着一束雪白的缨穗,手腕上戴银质或玉石的手镯。脚穿绣花鞋。这一身打扮,浓艳而又不失庄重,线条美丽,婀娜多姿,飘然若舞,十分讨人喜欢。

038 白族

中国少数民族之一。人口为1594827人(1990年)。主要聚居于云南省大理白族自治州,部分分布在昆明、元江、南华、丽江;还有少数散居四川西昌和贵州毕节地区。使用本族语言,通用汉语文。元明时曾用汉字的音和义再加上一些新造字来记录白语,被称为白文。其先民史称滇僰、西爨、白蛮、僰人等。自称白子、白尼等。唐时参与南诏地方政权,历经大长和国、大天兴国、大义宁国3个短暂的地方政权。至宋代建立大理国。元以后其头领世袭封建土司官职。旧时崇信佛教,亦崇拜相当于村社神的本主。佛教寺院遍布各地,洱海地区早有古妙香国之称。

白族Baizu

主要聚居在云南省大理白族自治州,其余散居在云南省各地,贵州省毕节地区以及四川、湖南两省部分地区。人口将近160万人(1990年)。自称为“白子”、“白尼”(汉语为白人的意思)。白族绝大部分人操本族语言——白语,通用汉文。佛教约于唐代晚期盛行于洱海地区,元明以后,内地禅宗传到大理。佛教寺院遍布各地,洱海地区很早就有“古妙香国”的称号。白族男子身着白色对襟衣和黑领褂,下穿白色长裤,头缠白色或蓝色的包头,肩挂绣着美丽图案的挂包。妇女多穿白色上衣,外套黑色或紫色丝绒领褂,下着蓝色宽裤,腰系缀有绣花飘带的短围腰,足穿绣花的“百节鞋”,臂环扭丝银镯,指戴珐琅银戒指,耳坠银饰,头缠绣花、印花或彩色毛巾的包头。白族人民的主食是稻米、小麦和玉米,喜食酸、辣、冷等口味,善于腌制火腿等菜肴。白族人民还爱喝烤茶,即用一小陶罐将茶叶烤黄后冲饮。坝区白族住房多为“长三间”,衬以厨房、畜厩和有场院的茅草房,或“一正两耳”、“四合五天井”的瓦房。山区多为上楼下厩的草房、“闪片”房、篾笆房或“木垛房”。“三月街”又名“观音市”,是白族盛大的节日和街期,已有上千年的历史。每年夏历3月15日至20日在大理城西点苍山下举行,现已发展成为一年一度的物资交流和民族体育文艺大会。每年夏历6月25日的“火把节”是白族的另一盛大节日,是秋收前夕预示五谷丰登、人畜兴旺的一种活动。

白族

中国少数民族。分布在云南各地、贵州毕节地区、四川凉山和湖南桑植县。人口为1131124人(1982年)。白语属汉藏语系藏缅语族,通用汉语文。源于古代僰人。以农业为主,信奉佛教。男子头缠白或蓝色头巾,身穿白色对襟衣和黑领褂,下穿白色长裤,肩挂绣有图案的挂包。妇女穿白衣,外套黑色丝绒领褂,下穿蓝色宽裤。腰系花纹短围腰,足穿绣花鞋,平坝区主食大米、小麦,山区以玉米、荞麦为主、喜吃酸、冷、辣的食物。主要节日有三月街、火把节。中华人民共和国成立前,实行封建地主经济,山区保留有封建领主制残余。1953年完成了民主改革,1956年11月,建立大理白族自治州,工农业生产迅速发展,文教卫生事业也逐步改革。

白族

中国少数民族之一。主要聚居于云南大理白族自治州,丽江、碧江、保山、南华、元江、昆明、安宁等地和贵州毕节、四川凉山等地亦有分布。1,131,124人 (1982年)。一般认为渊源于南迁的古氐羌人,与唐代今大理洱海地区的白蛮有亲缘关系。语言属汉藏语系藏缅语族彝语支,使用汉语文比较普遍。旧时佛教相当盛行,亦崇拜本主。解放前主要从事农业,生产水平与周围汉族基本相同。手工业比较发达。解放后实现社会改革,建立大理白族自治州,不仅发展农业等经济,并新建和扩建有机械、电力、纺织、化工、化肥、水泥、造纸、皮革、制糖、制盐及汽车修配等工矿企业。文化艺术古老丰富,有本民族的建筑、医学、史学、文学、音乐、舞蹈、戏曲、绘画、雕刻等。传统节日主要有火把节,并有三月街、渔潭会等盛大街期和传统集会。

白族

自称“白伙”、“白子”、“白尼”,也称“民家”。唐宋史籍曾称“白蛮”、“河蛮”等。1956年正式确定为白族。湖南白族是宋末元初由云南大理迁过来的。现有11.48万人(据1990年人口普查)。主要聚居于湘西土家族苗族自治州桑植县。1251年蒙古大汗派军队进攻南宋,一方面从河北、河南进攻,另方面又从大理招兵二万多人,大部分为白族,随蒙军进广西、长沙、武汉攻下南宋后,一部分白族人返回云南,另部分流落今桑植县定居。1984年6月经批准,恢复其白族成分。白语属汉藏语系藏缅语族彝语支,有丰富的民间文学、音乐、戏曲、舞蹈,仗鼓舞是典型民族舞。该族视白色为最美,穿白衣,男子戴五尺、七尺或九尺长的白头巾,穿白色布汗衣,脚穿白布袜。女子脚缠白色裹带。信仰本主,每村都有本主庙或祠堂,供奉本主神像,此外还信奉佛教。

白族

自称“白伙”、“白子”、“白尼”,他称“民家”。唐宋史籍曾称“白蛮”、“河蛮”等。1956年正式定为白族。湖南白族是宋末元初由云南大理迁来的。1990年人口普查有114843人,2000年全国人口普查湖南有白族125597人。主要聚居于桑植县。桑植白族是宋末从云南迁来的。宋淳祐十二年(1252) 蒙哥令其弟忽必烈率20万大军从河北出发,次年攻下大理国 (今云南大理白族自治州),设云南省。宝祐六年 (1258) 蒙军在云南招集二万余人的军队 (以白族为主),又名 “白衣没命军”,从大理出发,进攻广西、长沙、岳阳、武汉。开庆元年 (1259)到达鄂州,安定二年 (1261),兀良合带滇军大部分返回大理,但有一支队伍流落于长江中游,落籍于慈利 (今桑植) 县定居。1978年,当地民众提出要求恢复白族的民族成分。1983年4—6月省、州民族工作部门进行了调查和识别。1984年6月27日,湖南省人民政府正式将其确定为白族。白语属汉藏语系藏缅语族彝语支。有丰富的民间文学、音乐、戏曲、舞蹈。仗鼓舞是典型民族舞。白族视白色为最美,穿白衣。男子缠五尺、七尺或九尺长的白头巾,穿白布汗衣、缠白布袜; 女子脚缠白色裹带。信仰本主,每村都有本主庙或祠堂,供奉本主神像,还信奉佛教。

白族bai zu

Bai nationality

白族

中国少数民族之一。自称白子、白尼、白伙(意为白人),旧称民家族,部分被纳西族称为“那马”,傈僳族称为“勒墨”。贵州部分被称为“七姓民”或“罗苴”。1956年正式定名为白族。现主要聚居于云南大理白族自治州,其他杂居于云南丽江、碧江、保山、南华、元江、昆明、安宁以及贵州毕节、四川凉山、湖南桑植等地。人口1594827人(1990年)。操白语,属汉藏语系藏缅语族白语支(一说彝语支)。大多数通晓汉语文。历史上曾使用过白文(亦作僰文),即所谓“汉字白读”。其族源尚无定说,据云南境内发现的多处古人类化石及大理地区的石器文化和青铜文化,一说为云南土著,并不断融入其他民族成分;另据该族的生活习俗、语言、文化、考古发现和文献记载,一般又认为与古代南下的氐羌族支系有密切关系,秦汉以来的文献称之为“僰人”(滇僰)、“西爨白蛮”等,并在历代融入了楚人、汉人、当地土著及其他民族成分。形成于唐宋时期。唐代与“乌蛮”贵族共同建立了南诏奴隶制政权,担任清平官、布燮、演习、大军将、节度使等军政要职,与彝族先民共同缔造了举世瞩目的南诏文化。南诏灭亡后,曾先后建立郑氏※大长和国、赵氏※大天兴国和杨氏※大义宁国3个短暂的政权。后晋天福二年(937),大理白人段思平建※大理国封建领主制政权。南宋理宗宝祐元年(1253),蒙古贵族平定大理。元朝在云南建立行省,在洱海地区设大理路和鹤庆路,封段氏为大理总管。明洪武十五年(1382),被明朝统一,设府、州、县,先后在大理及鹤庆部分地区进行改土归流。中华人民共和国成立前,社会经济发展不平衡,大部分地区处于封建地主经济阶段,主要从事农业,兼事牧、渔。工商业较发达,出现了大商行、大商帮等资本主义工商业和华侨资本家。在泸水的六库及云龙、兰坪、鹤庆的部分山区还残存着封建领主制。在碧江、福贡的部分地区和洱源的部分高寒山区,尚保留着较多的原始公社或奴隶制残余,氏族成员间“共同耕种,秋收平分”。一夫一妻制的父系小家庭是社会经济的基本单位。旧时亦有一夫多妻的家庭,盛行封建宗法制度,族长管理祖宗牌位、祭祀,并代表本家族处理内外事务;妇女地位低下,无财产继承权,以“守节”为荣。部分地区亦存在“转房”等收继婚。丧葬制度有过变化,古代实行土葬(与乌蛮实行火葬不同),唐代佛教传入后则盛行火葬,自明代起,受汉族文化影响,又改行土葬。高山区居住简陋,以茅屋居多,平坝和城镇则有“三方一照壁”、“四合五天井”、“六合同春”等豪华建筑。崇拜“本主”(村社神),佛教盛行,旧有“佛国”、“妙香古国”之称;道教、巫教等亦活跃于民间。文化发达,受汉族儒家思想文化影响较深,有“文献名邦”之美称。其建筑、医学、文学、史学、戏曲、音乐、舞蹈、绘画、雕刻等独秀南疆。大理崇圣寺三塔、《南诏中兴画卷》、《大理国梵画长卷》等被誉为“天南瑰宝”,闻名中外。其传统节日有三月街、绕三灵、火把节、渔潭会、耍海会等。

- 枪垒依沙迥,辕门压塞雄。是什么意思

- 枪城是什么意思

- 枪声是什么意思

- 枪声刀影是什么意思

- 枪声四起是什么意思

- 枪声大作是什么意思

- 枪声紧密是什么意思

- 枪头是什么意思

- 枪头上的雀儿是什么意思

- 枪头刀是什么意思

- 枪头子是什么意思

- 枪头箭是什么意思

- 枪头菜是什么意思

- 枪套是什么意思

- 枪子是什么意思

- 枪子儿是什么意思

- 枪子儿没长眼是什么意思

- 枪子子是什么意思

- 枪客是什么意思

- 枪寨是什么意思

- 枪对枪,刀对刀是什么意思

- 枪对枪,有一伤是什么意思

- 枪对锏是什么意思

- 枪崩是什么意思

- 枪崩猴是什么意思

- 枪差是什么意思

- 枪帘是什么意思

- 枪带是什么意思

- 枪帮是什么意思

- 枪底饭是什么意思

- 枪弹是什么意思

- 枪弹伤是什么意思

- 枪弹创是什么意思

- 枪弹学是什么意思

- 枪弹弹壳是什么意思

- 枪弹弹头是什么意思

- 枪弹检验是什么意思

- 枪弹痕迹是什么意思

- 枪弹痕迹学是什么意思

- 枪弹痕迹鉴定是什么意思

- 枪弹论是什么意思

- 枪弹部件是什么意思

- 枪形是什么意思

- 枪怕摇头棍怕点是什么意思

- 枪感是什么意思

- 枪戟是什么意思

- 枪手是什么意思

- 枪扎一点 棍打一片是什么意思

- 枪扎一点,棍打一片是什么意思

- 枪扎一线是什么意思

- 枪打兔子——没头没脑是什么意思

- 枪打出头鸟是什么意思

- 枪托是什么意思

- 枪把是什么意思

- 枪把子是什么意思

- 枪挑小梁王是什么意思

- 枪捧是什么意思

- 枪排咧是什么意思

- 枪擮是什么意思

- 枪支是什么意思