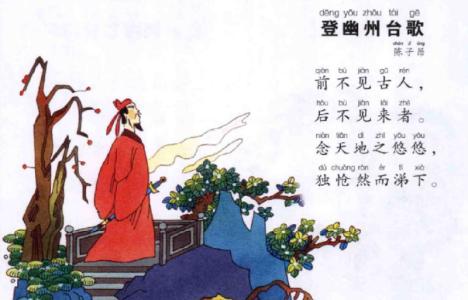

登幽州台歌

杂言短古。唐陈子昂作。武则天万岁通天年间,诗人随武攸宜征讨契丹,屡次进言不纳,反被降职。诗人悲郁满怀,登幽州台(遗址在今北京)写下此诗。前两句俯仰古今,感慨于未遇明君,后两句在广阔无垠背景下抒发孤独寂寞情怀。全诗情感激越而沉郁,雄浑而悲壮,具有强烈艺术感染力。

登幽州台歌

唐诗篇名。杂言古诗。陈子昂作。见《陈子昂集》补遗。武则天万岁通天元年(696),契丹攻陷营州,陈子昂随建安王武攸宜出征,担任参谋。武攸宜不晓军事而致败,陈几次献计未被采纳,反遭降为军曹的处分。后诗人登上幽州台(即蓟北楼,故址在今北京市西南),联想到附近古老大地上曾出过燕昭王礼贤下士的历史事迹,百感交集,遂作此诗:“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!”全诗气势奔放,意境苍茫,音调铿锵,在明君礼遇贤臣历史佳话的对照和北方壮阔河山的衬托下,把诗人的怀才不遇之感、孤单寂寞之情表达得淋漓尽致,悲壮动人。黄周星评曰:“胸中自有万古,眼底更无一人,古今诗人多矣,从未有道及此者。此二十二字,真可泣鬼。”(《唐诗快》卷二)此诗一扫齐梁以来诗歌采丽竞繁的弊病,不愧是开有唐新诗风的力作。

登幽州台歌

〔1〕这首诗写于公元697年。陈子昂随建安王武攸宜东征契丹,军中多次直谏,进献破敌计谋,不但不被采纳,反而由随军参谋降职为军曹。在武攸宜的错误战略指挥下,结果唐军连败。陈子昂登上蓟北楼(即幽州台,故址在今北京市西,又称蓟丘)。幽州,战国时属燕国,燕昭王执政后,为振兴国家,抗御强大的齐国,筑黄金台,置金于台上,广招天下人才,乐毅等豪杰之士应招而来,昭王亲为推毂。国势日盛,乐毅麾师伐齐,连克齐城七十余座。陈子昂登幽州台,想到的就是古人的这个故事,再想到自身遭遇的种种打击,不禁悲从中来,慷慨悲吟,写下这首诗。

这首登临眺远之作,无一字写登临,也无一字写景色,而抒写心情和抱负。诗人独立苍茫,面对无垠的宇宙,想象历史的过客,古时明君待贤以礼,贤臣大展抱负,令人钦慕,往者已矣,已不得见;后世当有明君重用贤才,人生短促,难以等待。天地无穷,岁月如流,功业难就,使诗人感慨悲怆,难以自持。短短四句诗,俯仰古今,目极天地,在广阔的时空背景中,表抒了怀才不遇、生不逢时、胸怀大志而报国无门的悲愤、郁闷和无限孤独的情怀。《唐诗快》说此诗“胸中自有万古,眼底更无一人,古今诗人多矣,从未有道及此者,此二十二字,真可泣鬼”。诗中的情感常常为旧社会许多怀才不遇的知识分子所共有,因而获得广泛的共鸣。在艺术上,本诗也表现了陈子昂诗的语言刚健质朴,节奏流畅而抑扬,气势雄浑苍凉。体式基本是五言,后两句虽有六字,中间各有一个衬字(之、而),使节奏上多一个停顿,音节就富有变化。诗人不用五言诗通常所用的上二下三句式,而用上三下二的别扭句式(即一个单音节词起领),并且用的入声韵,都适合他内心的抑郁不平之气。过去选家把这首诗归入五言古诗。陈子昂既不受近体格律的束缚,即是五言诗,为了加强艺术效果,他也改换句式,并且加衬字,他写的是自由诗。

登幽州台歌

这首诗既是作者一时心境情绪的真实写照,也是怀才不遇的知识分子的普遍心声。因此,它引起了强烈的共鸣,不仅在当时以至后世,都广为传诵。陈子昂的好友卢藏用在《陈氏别传》中曾说这首诗“时人莫不知也”,可见其影响之大。《登幽州台歌》尽管反映的是失意知识分子个人的孤独感和寂寞感,然而它给人的感受却不是消沉和退避。读者从中看到了一个报国无门的知识分子形象,感受到了一种伟大开拓者对事业的责任感和时光催人的紧迫感。因而它的基调是愤发的、激越的。它把无穷的宇宙和有限的人生放在一起加以对比,创造了一个苍凉而又悲壮的意境,使诗情和哲理相融合,达到了艺术的至高境界。

- 原文

- 拼音

- 繁体

- 《登幽州台歌》.[唐].陈子昂.前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。

- 《 dēnɡ yōu zhōu tái ɡē 》《 登 幽 州 台 歌 》.[ tánɡ ]. chén zǐ ánɡ..[ 唐 ]. 陈 子 昂 .qián bú jiàn ɡǔ rén , hòu bú jiàn lái zhě 。前 不 见 古 人 , 后 不 见 来 者 。niàn tiān dì zhī yōu yōu , dú chuànɡ rán ér tì xià 。念 天 地 之 悠 悠 , 独 怆 然 而 涕 下 。

- 《登幽州臺歌》.[唐].陳子昂.前不見古人,后不見來者。念天地之悠悠,獨愴然而涕下。

- 译文

- 注释

- 诗评

- 【诗大意】 前代的明君贤臣已经看不见,后来的英雄豪杰也来不及见到。念及天地是那样长远无穷(而人生又是如此短促有限),我独自悲伤地流下了眼泪。

【翻译】独自登临那幽州的高台,三千年历史呵,五万年未来。哪儿有?古人的鸿图霸业,何处寻?后人的伟杰英才,想到空间的无限如天如地,想到时间的永恒若江若海。禁不住呵,热泪纵横,心中涌来了一阵悲哀。

- ①古人:指历史上的卓越人物,即诗人在《蓟丘览古赠卢居士藏用》组诗序中所提到的乐毅、邹衍等人。

②来者:指将来能给国家和人民带来富强康乐的杰出人物。

③天地之悠悠:谓宇宙的无始无终、茫茫无际。

④怆然:悲伤貌。涕:眼泪。 - 【集评】 明·黄周星:“胸中自有万古,眼底更无一人,古今诗人多矣,从未有首及此者。此二十二字,真可以泣鬼。”(《唐诗快》卷二)清·陈沆:“先朝之盛时,既不及见;将来之太平,又恐难期。不自我先,不自我后,此千古遭乱之君子所共伤也。不然,茫茫之感,悠悠之词,何人不可用,何处不可题?岂知子昂幽州之歌,即阮公广武之叹哉!”(《诗比兴笺》卷三)清·沈德潜: “余于登高时,每有今古茫茫之感,古人先已言之。”(《唐诗别裁集》卷五)【点评】 诗人随武攸宜出征契丹,在先头部队覆灭、总管坠崖而死、举军震恐不前的情况下,挺身而出,积极进谏,甚至提出请求分兵万人愿充前驱,为国破敌。但刚愎自用的统帅在一怒之下竟将他降职为军曹。不得不缄默不言的诗人怀着巨大的悲愤心情登幽州台远眺,独立苍茫,缅怀古圣贤,回顾自己的坎坷经历,感慨万千。陈子昂的好友卢藏用最清楚当时的情况,他记述,“子昂知不合,因箝默下列……登蓟北楼,感昔乐生、燕昭之事,赋诗数首(即《蓟丘览古》组诗七首),乃泫然流涕而歌”此篇感怀杰作。所以吊古伤今的作意非常明确。它在抒发封建社会中正直、多才而遭遇困厄的志士备受压抑的愤懑,反映他们理想破灭时孤寂郁闷的心灵方面,具有深刻的典型意义。千百年来的读者被它唤起共鸣,也被诗人庞伟博大的胸襟和奔放悲慷的思想境界所感动。历久的考验证明它已获得了永恒的艺术生命力,原因可从多方面去探究,比较明显的一点是,这首格调雄浑、极有气魄的古歌,远远超越出作者身世之感的感情小天地,时空对比的幅度几乎扩大到无穷极,非常沉着有力地表达出对宇宙时空的独特体验,导引读者也跟随作者在孤独寂寞的意绪中一道去作那霎那与永恒,渺小与伟大的沉思,去感受一种震撼心灵的悲壮美。诗人善于留空布白增强暗示性的技巧,和苍劲勃力的语言格调,都表明他诗歌艺术的成熟性,确有资格作为唐诗新路开拓的先锋受到后人的推重。

- 赏析一

- 赏析二

- 赏析三

- 陈子昂怀有远大的政治抱负,但是屡受挫折,不得实现。武则天万岁通宝元年 (696),契丹攻陷营州,陈子昂随建安王武攸宜出征,担任参谋。武攸宜不熟悉军事,不久便打了败仗。陈子昂几次直言献计,不被采纳,反而遭到降为军曹的处分。诗人受到这次打击后,有一次登上幽州台,联想到脚下这块古老的大地上,曾出现过燕昭王礼贤下士重用乐毅等人的历史事迹,于是百感交集,悲从中来,写下了这首不朽名诗。“前不见古人,后不见来者。”头两句突兀而起,冲口而出,抒发登临感慨,意思是说:像燕昭王和乐毅一类的前代明君贤臣已经再也看不见,而知人善任和乘时立功的将来俊杰也来不及见到。这是历史的感触,也是现实的感受,是诗人追慕往古和感叹未来然后落脚到自己所处的时代,产生的一种生不逢时、命途多舛的沉痛感念。这十个字中,包含了作者的种种辛酸和不幸,所以,接着发出了震撼人心的呼喊。“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”前句承接上两句,从字面看主要是就时间的无穷和历史的绵长说的,但联系到该诗登临的背景和下句的“独”字,也包括了空间的无际和大地的寥廓这一层意思,所以这既是吊古伤今,又是触景生情,在全诗中起承上启下的作用。后句紧承前句,抒写诗人登台远眺,纵临绵绵历史长河,面对茫茫辽阔宇宙,不禁感到人生短促,孤独无偶,想起在这来去匆匆的现实舞台上,未遇明主,一事无成,施展宏图已成泡影,因而悲伤地落下了眼泪。这是一个有理想的人在难以实现自己的雄心壮志时所激起的愤慨不平;是一个有雄才大略的人,在不能一显身手后对黑暗社会的有力控诉。至此,一个悲哀豪爽的抒情主人公的形象便树立在人们的面前,引起了古往今来无数读者的同情和共鸣。这首诗受到过《楚辞·远游》中“惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。往者余弗及兮,来者吾不闻” 句子的影响,但作了许多创造性的发展,具有自己鲜明的个性和完整的艺术构思。全诗感情激越,气势奔放,意境苍茫,前两句为五字句,后两句为六字句,句式整齐中有变化,还擅用对比手法,形成强烈的反差效果,在明君礼遇贤臣历史佳话的比照和北方壮阔河山的衬托下,把诗人的怀才不遇之感,孤单寂寞之情表达得淋漓尽致,悲壮动人。黄周星在《唐诗快》卷二中说: “此二十二字,真可以泣鬼。”它的出现,体现了陈子昂诗歌革新的卓越成果,预示着唐诗繁荣昌盛的局面即将来临。

- 凡读过这首诗的人都觉得它好,但好在哪里却难说清楚。当我执笔而写这篇文章之前,也曾踌躇了许久。一般用来分析诗词的招数,如情景交融、比喻拟人之类,对这首诗全用不上。它的语言是那么枯槁,它的构思是那么平直,它的表现手法又是那么简单。感情喷涌着,使陈子昂顾不上雕琢和修饰,两句五言,两句骚体,就那么直截了当地喊了出来,却成为千古之绝唱。其中的奥妙究竟何在呢?还是从我读这首诗的感受说起吧。欣赏以感受为基础,没有真切的感受就没有艺术的欣赏。因此,从自己的感受出发,进而探索作者的用心,不失为艺术欣赏的一条途径。每当我读这首诗的时候,眼前总仿佛有一位诗人的形象,他像一座石雕孤零零地矗立在幽州台上。那气概,那神情,有点像屈原,又有点像李白。风雅中透出几分豪情,愤激中渗出一丝悲哀。他的眼睛深沉而又怅惘,正凝视着无尽的远方。他为自己的不幸而苦恼着,也为一个带有哲理意味的问题而困惑着。这,就是陈子昂。于是,在我耳边响起了他的喊声:“前不见古人,后不见来者。……”这首诗塑造了一位具有悲剧性格的抒情主人公形象,他的不平,他的忧愤,他心底的波澜,是那么鲜明地呈现在读者眼前。陈子昂是在统一的唐帝国建立以后成长起来的一个知识分子,他胸怀大志,才情四溢,梦想施展自己的政治抱负。二十四岁中进士,擢为麟台正字。此后屡次上书指论时政,提出许多颇有见识的主张,但因“言多直切”而不见用,一度还因“逆党”牵连被捕入狱。公元696年,契丹攻陷营州,武攸宜出讨,陈子昂以参谋随军出征。第二年军次渔阳,前锋屡败,三军震慑。陈子昂挺身而出,直言急谏,并请求率领万人为前驱,武攸宜不允。他日又进谏,言甚切至,复遭拒绝,并被降为军曹。陈子昂报国无门,满腔悲愤,一天登上蓟丘(即幽州台)。这附近有许多燕国的古迹,它们唤起诗人对燕国历史的回忆,特别是燕昭王礼贤下士的故事深深地触动了他的心,他于是作了《蓟丘览古七首》。接着又“怆然涕下”,唱了这首《登幽州台歌》。在这首歌里,诗人说:古代那些明君贤士早已逝去,只留下一些历史的陈迹和佳话供人凭吊追忆,再也见不到他们了。即使今后再有那样的英豪出现,自己也赶不上和他们见面(当今这般碌碌之辈,如同尘芥一样,还值得一提吗)。从战国以来,天地依旧是原来的天地,它们的生命多么悠久。相比之下,人的一生却是太短暂了!自己的雄心壮志来不及实现,自己的雄才大略来不及施展,就将匆匆地离开人世。想到这里,怎能不怆然涕下呢?诗人的孤独和悲怆,是那个压抑人才的封建社会造成的。他的这首浸透着泪水的诗就是对那黑暗社会的控诉。然而,这首诗还有更普遍的意义和更大的启发性。“古人”和“来者”,不一定只限于指燕昭王和乐毅那样的明君贤臣,也可以在一般的意义上理解为“前人”和“后人”。“前不见古人,后不见来者。”这是一声人生短暂的感喟。诗人纵观古往今来,放眼于历史的长河,不能不感到人生的短促。天地悠悠,人生匆匆,短短的几十年真如白驹之过隙,转瞬之间就消失了。这种感喟既可以引出及时行乐的颓废思想,也可以引发加倍努力奋斗的志气。自古以来有多少仁人志士并不因感到人生短暂而消沉颓唐,反而更加振作精神,使自己有限的一生取得接近无限的意义,正因为陈子昂抱着这种积极态度,所以他才“怆然涕下”。也正因为在悲怆的深层,蕴蓄着一股积极奋发欲有所为的豪气,所以才能引起我们的共鸣。《登幽州台歌》在艺术上也并不是没有什么可讲的。诗之取胜,途径非一。有以辞藻胜的,有以神韵胜的,有以意境胜的,有以气势胜的,……取胜之途不同,欣赏的角度也就不一样。这首诗纯以气势取胜,诗里有一股郁勃回荡之气,这股气挟着深沉的人生感慨和博大的历史情怀,以不可阻遏之势喷放出来,震撼着读者的心灵。我们如能反复涵咏,反复吟诵,自然能感受到它的磅礴气势,得到艺术的享受。陈子昂曾称赞他的朋友东方虬所写的《咏孤桐篇》,说它“骨气端翔,音情顿挫,光英朗练,有金石声。”(《修竹篇序》)用这几句话评论陈子昂的《登幽州台歌》也正合适。陈子昂和初唐四杰都不满意梁陈以来流行的宫体诗,都试图开创新的诗风。四杰的方法是改造它,试着从宫体里蜕变出一种新的诗歌。陈子昂则是根本抛弃了它,直接继承建安风骨的传统。所以他写诗不肯堆积词藻,也不大讲究对偶和音律,而是追求一种慨慷悲凉、刚健有力的风格。这首《登幽州台歌》就是体现了陈子昂诗歌主张的成功之作。像这种诗在初唐是十分难得的,它代表着诗歌创作的新方向,标志着自梁陈以来宫体诗的统治已经结束,盛唐时代诗歌创作的高潮即将来临了。文学史家之所以重视这首诗,原因就在这里。

- 陈子昂(661—702) 字伯玉,梓州射洪(今四川射洪县)人,出身于一个富有家庭,但他在少年时代并未认真读书,而是“任侠尚气弋博”,直到十八岁以后才入乡学,慨然立志,精穷幽典,数年的工夫,学通了经史百家之书,掌握了黄老易象之学。二十四岁时到洛阳第二次应试,举进士,被武则天任为麟台正字,累迁右拾遗,并两次从军,出入于西北、东北边塞地区。他是一个有见地、有谋略、有经历、有义愤的政治家兼诗人。长安二年,武三思买通射洪县令段简,将他诬以罪名,害死狱中。《登幽州台歌》是诗人叩动天地、撕裂心弦而发出的宏声巨响,成为传诵千载的志士悲歌。陈子昂在这首诗中把积于心中的无限感慨,和呈于眼前的孤独寂寞,象泉涌洪发一样,猛然骤烈地喷洒开来。陈子昂在朝中任麟台正字后,虽然官职很低,本职事务不过是整天整理国家书库的图书,“位卑未敢忘忧国”,他多次上书批评朝政,反对任用“徇私苛虐”的官吏,提出富国强兵、安定边防的许多谋策,但是这些“立言措意,在王霸大略”之言,并没有受到重视。他在武则天垂拱二年(686年)随左补阙乔知之北征突厥,两人王事同衾,诗作赠答,建立了深厚的友谊。但是由于乔知之有美妾碧玉,被武承嗣强占,乔亦因此被杀,陈是乔的好友,也被株连下狱。这件事对陈子昂是影响极深的。他在被释放时写了一篇《谢免罪表》,要求再到边庭,西讨“未宾之虏”,北伐“逆命之戎”, “束身塞上,奋命贼庭”。武则天万岁登封元年(696年),契丹头子孙万荣、李尽忠发动叛乱,他第二次随武氏族人建安王武攸宜出征讨叛,职任参谋。由于武攸宜指挥失当,先头部队被契丹大败,驻扎在渔阳(今河北蓟县)的大军,闻讯十分恐慌。这时陈子昂自告奋勇,要求分兵万人,充任前驱,武攸宜不但不接纳他的要求,反而因此把他贬为军曹。陈子昂怀着现实的激愤不平,思前想后, “因登蓟北楼,感昔乐生、燕昭之事,赋诗数首”。 (卢藏用: 《陈氏别传》) 《登幽州台歌》即其中之一。陈子昂所登的蓟北楼就是幽州台,遗址在今北京市德胜门外。这是战国时代燕昭王礼贤下士、修筑黄金台的地方,在这个历史遗物面前,想想自身在仕途上的坎坷不遇,怎能不感慨万端,悲从中来?他想在这里能找到那位为国家大计而礼遇郭隗,重用乐毅的燕昭王,向他倾述自身的失意苦闷。 “前不见古人”的慨叹是从这个起点上发出的,呼唤的是沉埋地下的古人,燃烧的却是五内摧裂的诗人自身。这个“前不见”的思想感情,还有更多的概括,至少表明诗人入仕之后,从未遇有明主,自己的卿相之材不仅未曾见用,而身处下僚,却又屡屡无端获罪,朝廷的昏暗已不言而喻。任何一个时代的执政者,他的历史崇尚,与他的现时施政都是一致的,所以不见前贤的时代,也必是不肯礼遇时贤的时代。陈子昂在同一时代中“前不见古人”,也就必然是“后不见来者”了。陈子昂以满含情感的形象表明,他生活的时代是一个看不见希望的时代,它因为专制黑暗,而变得与发展前进的历史进程不相衔接、处于扼杀贤明的自我封闭时期,他感到这是极度可悲的;因而这时感到特别孤独,特别悲痛,放眼于天地,入目的天宇和田野,是孤寂心情的对象化的显现,也分外显得空旷和寂寥。这空间是在时间中变化的,先贤不可求,后来无可见,顿时感到天地悠悠,人生短促,功业难就,前途可悲。这是志士热望与失望交合的感情状态,他虽然是在孤独中洒泪悲哭, “独怆然而涕下”,但却饱含着社会历史内容,有突出的典型意义。这首诗用直陈感慨的方式,造成强健朴厚的气势,背景古远深沉,含有挖掘不尽的意蕴,笔势所及之处,便可片言而明百义。全诗四句,句句有大的变换,由于用“前”、 “后”、“念”、“独”几个字相联结,又感到是浑然一体,毫不散漫。北方的雄浑壮阔的原野,登临者的慷慨悲歌,以诗意交融在一起,把读者带进了特有的情境,不能不由他来感染了。

《登幽州台歌》

《登幽州台歌》

诗歌篇名。唐陈子昂作。清陈沆《诗比兴笺》:“先朝之盛时,既不及见;将来太平,又恐难期。不自我先,不自我后,此千古遭乱之君子所共伤也。不然,茫茫之感,悠悠之词,何人不可用,何处不可题?岂知子昂幽州之歌,即阮公广武之叹哉!”清沈德潜《唐诗别裁集》:“余于登高时,每有今古茫茫之感,古人先已言之。”武汉大学中文系《新选唐诗三百首》:“武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠反叛,武则天命建安王武攸宜率军讨伐,陈子昂随军参谋,到了东北边地。武攸宜根本不懂军事,陈子昂进谏,不仅没有被采纳,反而被贬斥,因此登幽州台抒发失意的感慨。他慨叹没有见象乐毅、燕昭王那样的古人,现在也没有看到什么知能善任的贤者,使自己能实现政治思想。在深沉的感慨中寄寓着报国立功的思想。”今人彭庆生《陈子昂诗注》:“诗人登高远眺,独立苍茫,缅怀古代明君贤士的风云际会,回顾自己半生坎坷,深感生不遇时,报国无门,其进步理想和黑暗现实存在着深刻矛盾,对武周王朝的幻想已完全破灭,但又看不到前途,只有满腔的悲愤,孤寂的情怀,天地无穷而人生有限的慨叹,回荡在这慷慨悲壮的短歌之中。”今人马茂元、赵昌平《唐诗三百首新编》:“全诗以无穷无尽、无际无涯的时空为背景,塑造了一个高台独立、热泪飞洒的抒情主人公的形象。他是孤独的,又是与时代、民族息息相通的。诗的艺术感染力就在于这种矛盾的统一。‘唯天地之无穷兮。哀人生之长勤。往者余弗及兮,来者吾不闻。步徙倚而遥思兮,怊惝怳而永怀……’。读屈原《远游》中的这段悲歌,当有助于对此诗的理解。”今人李泽厚《美的历程》:“陈子昂写这首诗的时候是满腹牢骚、一腔悲愤的,但它所表达的却是开创者的高蹈情怀,一种积极进取、得风气先的伟大孤独感。它豪壮而并不悲痛。”中国社科院文研所《中国文学史》:“这是一个有远大抱负的人,因为遇不到可以同心戮力建立功业的知音,感到孤立无援而激起的悲愤;是一个有美好理想的人,感念宇宙的悠远无穷和人生的短促有限,难以实现自己的雄图壮志而发出来的慨叹;陈子昂所以怆然流涕者在此。”此诗吊古伤今,悲歌慷慨,抒发了理想破灭,负剑空叹的郁闷和痛苦,表达了封建社会中正直而有抱负的士人怀才不遇、遭受压抑的悲愤和孤寂情怀,具有深刻的意义。风格沉郁雄浑,语言质朴苍劲,洗净六朝脂粉,唱出盛唐序曲;构思奇巧,前三句俯仰古今,目极天地,分别从时空落笔,末句突现自我形象;用词恰切,两个“不见”蕴含着诗人的深愤浩叹,一个“念”字令人如见深沉思索的目光,“独”字则有力地写出诗人生不逢时的孤单寂寞之状;采取长短参差的楚辞句法,音节抑扬变化,富于艺术感染力。清黄周星说;“胸中自有万古,眼底更无一人,古今诗人多矣,从未有道及此者。此二十二字,真可以泣鬼”(《唐诗快》)。

登幽州台歌

(唐)陈子昂

前不见古人①,后不见来者②。

念天地之悠悠③,独怆然而涕下④。

幽州台即黄金台,又称金台、燕台。据《史记》记载,战国时燕昭王曾筑高台,置黄金于其上,延天下之士,因有乐毅、邹衍等人来投,后人遂名之黄金台。河北易县、定兴和北京都传说有黄金台遗址,北京黄金台遗址在朝阳区金台路。此诗是唐代诗人陈子昂于公元696年游幽州登黄金台时所作。据卢藏用《陈氏别传》说,当时诗人泫然流涕而成诗篇,其慷慨悲凉历来感动后人,因成千古名篇。

【作者】

陈子昂,唐代诗人,生平见前《蓟丘览古赠卢居士藏用》诗。

【注释】

①古人:指历史上的卓越人物,即诗人在《蓟丘览古赠卢居士藏用》组诗序中所提到的乐毅、邹衍等人。②来者:指将来能给国家和人民带来富强康乐的杰出人物。③天地之悠悠:谓宇宙的无始无终、茫茫无际。④怆然:悲伤貌。涕:眼泪。

登幽州台歌

[唐] 陈子昂

前不见古人②,后不见来者③。

念天地之悠悠④,独怆然而涕下⑤!

〔注释〕

①本篇选自《陈子昂集》。据卢藏用《陈氏别传》,万岁通天元年(公元696年),作者随军东征契丹,遭主帅武攸宜嫉恨而被降职。一日,驱马出城登蓟北楼,写下《蓟丘览古七首》,怀古伤今,而后“泫然流涕而歌”此诗。幽州台,即蓟北楼,故址在今北京西南。②古人,指前代明君,如在《蓟丘览古》中吟咏的燕昭王。③来者,指后世之明君。④悠悠,无穷无尽的样子。⑤怆(chuang创)然,悲痛的样子。涕,泪。

〔分析〕

《登幽州台歌》这首短诗,由于深刻地表现了诗人怀才不遇、寂寞无聊的情绪,语言苍劲奔放,富有感染力,成为历来传诵的名篇。

陈子昂是一个具有政治见识和政治才能的文人。他直言敢谏,对武后朝的不少弊政,常常提出批评意见,不为武则天采纳,并曾一度因“逆党”株连而下狱。他的政治抱负不能实现,反而受到打击,这使他心情非常苦闷。

武则天万岁通天元年(公元696年),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。武则天委派武攸宜率军征讨,陈子昂在武攸宜幕府担任参谋,随同出征。武为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急,陈子昂请求遣万人作前驱以击敌,武不允。稍后,陈子昂又向武进言,不听,反把他降为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼(即幽州台,遗址在今北京市),慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》以及《蓟丘览古赠卢居士藏用七首》等诗篇。

“前不见古人,后不见来者。”这里的古人是指古代那些能够礼贤下士的圣明君主。《蓟丘览古赠卢居士藏用》与《登幽州台歌》是同时之作,其内容可资参证。《蓟丘览古》七首,对战国时代燕昭王礼遇乐毅、郭隗,燕太子丹及田光等历史事迹,表示无限钦慕。但是,像燕昭王那样前代的贤君既不可见,后来的贤明之主也来不及见到,自己真是生不逢时;当登台远眺时,面对茫茫宇宙,天长地久,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪了。本篇悲慨悲凉的调子,表现了诗人失意的境遇和寂寞苦闷的情怀。这种悲哀情绪为旧社会许多怀才不遇的人士所共有,因而获得广泛的共鸣。

本篇在艺术表现上也很出色。上两句俯仰古今,写出时间绵长;第三句写远望,写出空间辽阔。在广阔无垠的背景中,第四句描绘了诗人孤单寂寞悲哀苦闷的情绪,两相映照,分外动人。念这首诗,我们会深刻地感受到一种苍凉悲壮的气氛,面前仿佛出现了一幅北方原野的苍茫广阔的图景,而在这个图景面前,兀立着一位胸怀大志却因报国无门而感到孤独悲伤的诗人形象,因而深深为之激动。

在用辞造语方面,此诗深受《楚辞》特别是其中《远游》篇的影响。《远游》有云:“惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。往者余弗及兮,来者吾不闻。”本篇语句即从此化出,然而意境却更苍茫遒劲。

同时,在句式方面,采取了长短参错的楚辞体句法。上两句每句五字,三个停顿,其式为:

前——不见——古人,后——不见——来者;后两句每句六字,四个停顿,其式为:

念——天地——之——悠悠,独——怆然——而——涕下。前两句音节比较急促,传达了诗人生不逢时、抑郁不平之气;后两句各增加了一个虚字(“之”和“而”),多了一个停顿,音节就比较舒徐流畅,表现了他无可奈何、曼声长叹的情景。全篇前后句法长短不齐,音节抑扬变化,互相配合,增强了艺术感染力。

〔评说〕

杨慎《升庵诗话》:“其辞简质,有汉魏之风。”

钟惺《唐诗归》:“两‘不见’,好眼;‘念天地之悠悠’,好胸中。”

黄周星《唐诗快》:“胸中自有万古,眼底更无一人,古今诗人多矣,从未有道及此者。此二十二字,真可泣鬼。”

宋长白《柳亭诗话》:“阮步兵登广武城,叹曰:‘时无英雄,遂使竖子成名。’眼界胸襟、令人捉摸不定。陈拾遗会得此意,《登幽州台》曰:‘前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。’假令陈、阮邂逅路歧,不知是哭是笑。”

登幽州台歌

前不见古人, 后不见来者。

念天地之悠悠, 独怆然而涕下。

这是陈子昂的旷世之作,历来受到人们的激赏。

武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣部攻陷营州。武则天命武攸宜率军征讨,陈子昂任随军参谋。武攸宜轻谋少断,兵败冀北。陈子昂请求遣万人为前驱击敌,武攸宜不许;不久,陈子昂再次进言,武攸宜不但不允,反而将其降为军曹。陈子昂悲愤难抑,独登蓟北楼(即幽州台,遗址在今北京市),写下了这首千古名作,和《蓟丘览古赠卢居士藏用》等诗。诗中的“古人”是指像礼遇乐毅、郭隗的燕昭王那样的明君,“来者”是指后代礼遇贤士的明君。作者深慨自己逢时惟艰,无法遇到燕昭王那样的明君,而生命之有限,又使自己无法相遇后世之明君。生不逢时之感充溢胸中,但最终使作者悲从中来、怆然涕下的却是“念天地之悠悠”。个体生命的短暂与宇宙天地的无穷竟使诗人独感深悲巨痛,这才是诗人“怆然而涕下”的真正原因。不少读者认为,这首诗表现了诗人失意的境遇和寂寞苦闷的情怀。但笔者认为,此诗真正的魅力恰在于作品蕴含的生命意识。

中国文人的生命意识首先表现在汉代文人的作品中。特别是东汉末年,动乱的社会现实使文士们更深切地感受到个体生命的脆弱与珍贵。咏叹生命之短暂成为这一时期诗歌中最为常见的主题:“人生寄一世,奄忽若飙尘”(《今日良宴会》),“人生天地间,忽如远行客”(《青青陵上柏》),“人生非金石,岂能长寿考”(《回车驾言迈》)继此而来的建安作家们几乎无一例外地咏唱着这一旋律:“对酒当歌,人生几何。譬如朝露,去日苦多”(曹操《短歌行》),“人生一世间,忽如暮春草”(徐干《室思》), “其物如故,其人不存”(曹丕《短歌行》),“人居一世间,忽若风吹尘”(曹植《薤露行》),“变故在斯须,百年谁能持” (曹植《赠白马王彪》), “天地无终极,人命若朝露”(曹植《送应氏》)。唐代作家们的生命意识由于功业使命感的张扬,得到了进一步的增强。而在这一生命意识的交响乐章中,人生之短暂与宇宙之无穷恰是这一交响乐章的主旋律。因为在这一主旋律中,短暂之人生因为宇宙之无穷而显得更加短暂,无穷之宇宙因为人生之短暂而显得更加无垠。这正是二者相比较而显得更加有魅力的原因之所在。唯其如此, “年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”(刘希夷《代悲白头翁》)才会具有如此震憾人心的力量。以此而言,本诗之魅力固然是来自报国无门的苍凉,但它更来自与宇宙无穷相对照的人生短暂的悲壮。

《楚辞·远游》:“惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。往者余弗及兮,来者吾弗闻。”这正是此诗之所本。但是,本诗在意境、语言上的创造,却使它较《远游》更有感染力。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。

公元697年“属契丹以营州叛。武安郡王武攸宜亲总戎律,公(陈子昂)参谋帷幕,军次渔阳。前军王孝杰等相次陷没,三军震慑。公进谏,感激忠义,料敌决策。建安愎谏,礼谢绝之。但署以军曹,掌记而已。公知不合,因登蓟北楼,感昔乐生、燕昭之事,赋诗流涕。”(赵儋碑文)所言诗即本篇。蓟北楼即幽州台,今属北京,系战国时燕都所在地。燕昭王欲雪国耻,思得贤士,郭隗进策道:“欲得贤士请自隗始”,燕昭王遂在易水东南筑台,置千金其上,招揽人才,遂得乐毅等。诗人登楼,首先想到的就是那个群雄割据的时代,眼前的原野上曾活动着燕昭王、乐毅那样一批杰出人物,为自己出世太晚而未能赶上那个英雄有用武之地的时代惋惜:“南登碣石馆,遥望黄金台。丘陵尽乔木,昭王安在哉!”(《燕昭王》)——“前不见古人”五字中包含着具体、复杂的思想内容,感喟沉痛。那种风云际会的日子兴许还有,然而自己又去日苦多,恐怕等不到激动人心的未来:“逢时独为贵,历代非无才。隗君一何幸,遂起黄金台。”——“后不见来者”五字,在前句的基础上加倍写出生不逢辰的孤独和悲哀。

诗人面对空旷的天宇和莽苍的原野,——“念天地之悠悠”,不禁生出人生易老、岁月蹉跎的痛惜与悲哀。无限的时空形成一种强大的压力,逼出一个“独”字,叫诗人百端交集。于是在前三句的无垠时空的背景上,出现了独上高楼,望极天涯,慷慨悲歌,怆然出涕的诗人自我形象。一时间古今茫茫之感连同长期仕途失意的郁闷、公忠体国而备受打击的委屈、政治理想完全破灭的苦痛,都在这短短四句中倾泻出来,深刻地表现了正直而富才能之士遭受黑暗势力压抑的悲哀和失落感。

这首诗直抒胸臆,不象《感遇(兰若生春夏)》那样含蓄委婉,却更见概括洗练;不象《燕昭王》、《郭隗》那样具体,却更有大的包容。诗的内涵已超出了一般意义上的怀才不遇,而具有更深广的忧愤。它有力地表现了一种先驱者的苦闷。正如易卜生说:“伟大的人总是孤独的。”(《人民公敌》)此亦即鲁迅说的在铁屋中最先醒来的人所感到的苦闷。《楚辞·远游》“惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。往者余弗及兮,来者吾不闻。”——正是在抒写屈子苦闷的诗句中,我们找到了陈子昂诗句之所本。它有力地表现了一种烈士的惨怀。“‘前不见古人,后不见来者’,这是一个真正明白生命意义同价值的人所说的话。先生说这话时心中的寂寞可知!能说这话的人是个伟人,能理解这话的也不是个凡人。目前的活人,大家都记得这两句话,却只有那些从日光下牵入牢狱,或从牢狱中牵上刑场的倾心理想的人,最了解这两句话的意义。因为说这话的人生命的耗费,同懂这话的人生命的耗费异途同归,完全是为事实皱眉,却胆敢对理想倾心。”(沈从文)它还成功地表现了一种哲理的思索。“短短二十馀字绝妙地表现了人在广袤的宇宙空间和绵绵不尽的时间中的孤独处境。这种处境不是个人一时的感触和境况,而是人类的根本境况,即具有哲学普遍意义的境况。”(赵鑫珊)对短小到二十二字的一首诗的意蕴探究的不可穷尽,充分说明了它在艺术上的成功。至于在形式上,前二整饬而后二则纯用散文化句法,诗的散文化即口语美,这种写法,完全是服从于内容的需要的——只有冲破过于整齐的形式,才能更好地表现一种奔迸而出的不平之情。诗中“者”、“下”二字古韵同部,不要误以为是无韵的诗。

登幽州台歌

前不见古人,后不见来者②。

念天地之悠悠,独怆然而涕下③。

注释

①幽州台:即蓟北楼、燕台、黄金台。唐时属幽州,故称幽州台。 ②古人、来者:指同燕昭王、乐毅一样的贤君名将。 ③悠悠:长远,空茫。

赏读

这首诗首句中的“古人”指古代那些能够礼贤下士的贤明君主,诗人借这句诗抒发自己生不逢时,未遇到明君,才干不得施展的悲愤。“后不见来者”是说自己也不知道是否还有燕昭王那样任用贤才的人。在前两句诗中,诗人慨叹自己生不逢时,有报国之志却没有报国之路。接着两句写诗人登上幽州台极目远眺而产生的无限感慨,面对天长地久的茫茫宇宙,诗人不禁感到自己孤单寂寞,因而怆然流泪。

在这短短的四句诗中,诗人并未叙说自己为何怀才不遇,而是借景抒怀,含蓄地表达出深沉强烈的情绪。读这首诗,我们会深刻地感受到一种苍凉悲壮的气氛,浮现出一幅北方原野的苍茫广阔的图景。兀立着一位胸怀大志、忧国忧民却因报国无门而泫然流涕的崇高诗人形象。

这首诗感情真挚激越,意境高远。风格苍凉悲壮,浑厚古朴,音节和谐,采取了长短错落的楚辞手法。清人黄周星评论此诗说:“胸中自有万古,眼底更无一人。古今诗人多矣,从未有道及此者。此二十二字,真可泣鬼。”

登幽州台歌

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

【释】

1.幽州台:即蓟北楼,前人注谓又称蓟丘、燕台,并与传说中燕昭王为招贤纳才所筑黄金台混言。故址在今北京市大兴县。

【译】

独自登临那幽州的高台,

三千年历史呵,五万年未来。

哪儿有?古人的鸿图霸业,

何处寻?后人的伟杰英才,

想到空间的无限如天如地,

想到时间的永恒若江若海。

禁不住呵,热泪纵横,

心中涌来了一阵悲哀。

【评】

这是何等的胸襟,何等的气概!宇宙万物,时间空间,“笼天地于形内,挫万物于笔端”。诚如明人黄周星评:“胸中自有万古,眼底更无一人,……此二十二字,真可以泣鬼神。”(《唐诗解》卷二)。但从艺术手法所表现出来的,却又一切皆无:无雕饰、无刻画、无铺陈、无词藻、无意象,只有一腔情怀,脱口而出,满怀意绪,如歌如舞。

此前两句诗,语或有所本。《诗话总龟》前集卷六引有刘裕称赞谢庄《月赋》的评语:“可谓‘前不见古人后不见作者’。”

登幽州台歌

前不见古人, 后不见来者。

念天地之悠悠, 独怆然而涕下!

这首诗是陈子昂从军后失意时之作。武则天于万岁通天元年(696),派建安王武攸宜征契丹,陈子昂以右拾遗随军参谋。但主帅攸宜不晓军事,对子昂所献之奇计,未予采纳,反被降职留用。他受到打击后抑有不平,独自登上古老的蓟北楼面对辽阔长空、苍茫大地,一时感怀燕昭王重用贤才的历史往事,悲愤地写下此诗。

唐幽州治蓟。幽州,郡名,唐属河北道。幽州台,即蓟北楼,又名燕台,在今北京市大兴县。

* * * *

此诗短短四句,却抒发了作者从军失意、报国无路的无比的悲愤心情。在幽州台上,面对祖国的雄浑壮丽山河,置身于苍茫宇宙之中,深感自己生不逢时,往前看,那些任用贤才的明君(如燕昭王)和卓绝人才(如乐毅),虽古已有之,但不及见;往后望,贤人亦当有之,然而不得见。此时,一股孤寂之情立涌心头,于是洒下了动人心弦的感伤之泪。这里的古人与来者,均指卓越之贤才,即前贤与后贤。陈子昂之友卢藏用在《陈民别传》中曾云:“……因登蓟北楼,感昔乐生(毅)、燕昭之事,赋诗数首,乃泫然流涕而歌曰:‘前不见古人……’,时人莫之知也。”

* * * *

这是一首慷慨而深沉的悲歌,在茫茫古今的感喟中,蕴含着诗人的政治理想与黑暗现实的难以排遣的尖刻矛盾。它高度概括了封建时代有多少才能之士不得重用的共同悲剧。前人评说此诗之作者“胸中自有万古,眼底更无一人,古今诗人多矣,从未有道及此者。此二十二字,真可泣鬼!”(黄周星语)的确,这首诗妙趣横生,主要有三:

第一、突破一般“登楼诗”的老格局

它虽然题名为《登幽州台歌》,但却没有一字赋写登临之事,也不描述所见幽州风光。可是,全诗却写了时间的绵长,空间的辽阔,并将空间与时间加以转化。可能,在诗人的眼帘中,呈现着一个空旷的原野和渺渺的宇宙。但是,传达给人们的却是:历史的漫漫和天地之悠悠。

第二、诗歌基调慷慨苍凉,但不消沉悲观

陈子昂是一位有宏伟抱负、有坚定意志的诗人,在诗歌革新上自当负有强烈的历史使命感。但是,在当时,唐诗巨大的新潮流还未到来。因此,诗人既怅未能与古贤为伍,又恨当今知音者少。虽然,也相信诗歌革新必有后贤接踵而至,但又恨人生短暂,恐不及见。其实,此幽州台上的歌声传出不久,就有了巨大的回响:盛唐的一批大诗人王维、岑参、李白、杜甫等等出现了,唐诗此后即进入了我国整个诗歌发展史上的“黄金时代”。

第三、采取长短参差的骚体句法

诗歌的形式与诗歌情意相应。上二句,各五言三顿,音节急促,适用抒抑郁不平之气;下二句各六言四顿,正可抒曼声长叹之情。这种句型长短不齐,音节抑扬变化,恰巧与诗情的起伏不平相配合,大大增强了诗歌的感人力量。

这些,就是此诗既出即受到人们赞颂的重要原因,也是历经千百年来不衰的魅力所在。当然,此诗的哲学和史学上的意义,尚待进一步探讨,流传所以如此之广,一定还有超越艺术形式的因素。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

陈子昂很想建功立业,由于未遇知音,他的理想和愿望始终无法实现,因此深感生不逢时。怀着这样的心情登上幽州台,登高望远,深感天高地迥、宇宙无穷,一种孤独感蓦然涌上心头,不觉一时悲从衷来,于是唱出了慷慨悲凉的千古名篇。

这首诗既是作者一时心境情绪的真实写照,也是怀才不遇的知识分子的普遍心声。因此,它引起了强烈的共鸣,不仅在当时以至后世,都广为传诵。陈子昂的好友卢藏用在《陈氏别传》中曾说这首诗“时人莫不知也”,可见其影响之大。《登幽州台歌》尽管反映的是失意知识分子个人的孤独感和寂寞感,然而它给人的感受却不是消沉和退避。读者从中看到了一个报国无门的知识分子形象,感受到了一种伟大开拓者对事业的责任感和时光催人的紧迫感。因而它的基调是愤发的、激越的。它把无穷的宇宙和有限的人生放在一起加以对比,创造了一个苍凉而又悲壮的意境,使诗情和哲理相融合,达到了艺术的至高境界。

《登幽州台歌》deng you zhou tai ge

Song of Ascending the Tower of Youzhou→陈子昂 (Chen Zi’ang)

- 笨蛋扬基是什么意思

- 笨蛋瓜是什么意思

- 笨货是什么意思

- 笨贼是什么意思

- 笨贼偷法官是什么意思

- 笨贼偷石臼——吃力不讨好是什么意思

- 笨贼偷碾子是什么意思

- 笨身子是什么意思

- 笨車是什么意思

- 笨车是什么意思

- 笨达是什么意思

- 笨达达是什么意思

- 笨透了是什么意思

- 笨道人是什么意思

- 笨里笨浊是什么意思

- 笨重是什么意思

- 笨重、长大货物是什么意思

- 笨重版本是什么意思

- 笨重粗劣是什么意思

- 笨重货物运输条款是什么意思

- 笨重 轻巧是什么意思

- 笨重长大货物是什么意思

- 笨重,不灵活是什么意思

- 笨钱效应越聪明的人越要给自己耐心去维持初衷是什么意思

- 笨锄是什么意思

- 笨锤是什么意思

- 笨长是什么意思

- 笨雀先飞是什么意思

- 笨革是什么意思

- 笨驴子过桥是什么意思

- 笨鳖一个是什么意思

- 笨鸟儿先飞是什么意思

- 笨鸟先飞是什么意思

- 笨鸟先飞早人林是什么意思

- 笨鸟先飞早入林是什么意思

- 笨鸟先飞早入林。是什么意思

- 笨鸟先飞晚入林是什么意思

- 笨鸟先飞笨雀先飞是什么意思

- 笨鸟先飞,大器晚成。是什么意思

- 笨鸟先飞;跛鳖千里是什么意思

- 笨鸟早飞先投林是什么意思

- 笨鸭子是什么意思

- 笨鸭子——上不了架是什么意思

- 笨鸭子上不了架是什么意思

- 笨麻是什么意思

- 笨,蠢,傻是什么意思

- 笩是什么意思

- 笪是什么意思

- 笪却日是什么意思

- 笪卻日是什么意思

- 笪在辛是什么意思

- 笪子是什么意思

- 笪尺是什么意思

- 笪日是什么意思

- 笪移今是什么意思

- 笪立枢是什么意思

- 笪笋是什么意思

- 笪笞是什么意思

- 笪筍是什么意思

- 笪美玲是什么意思