病毒灭活

病毒灭活是指理化因子直接作用于病毒,使病毒失去活性。

1. 物理因子:

(1)温度: 提高温度对病毒有灭活作用。这是因为温度高于70℃时可使病毒蛋白质变性,也可使双链DNA解开成单链或使核糖-磷酸键断裂,从而影响以下一种或一种以上的后果:

❶病毒颗粒失去吸附于细胞受体的能力;

❷使病毒(有内在酶的病毒)颗粒中的酶失去活性;

❸阻碍病毒脱壳而使核酸不能释放出来;

❹使核酸完全不能或部分不能复制、转录、转译。对大多数病毒来说,对不同温度的半数致死期:在60℃条件下以秒计; 在30℃,以分计;在20℃,以小时计;在4℃,以天计;在-70℃,以月计。然而,不同病毒对热的耐受性很不相同,有包膜的病毒如粘病毒等很不耐热。乙型肝炎病毒很耐热,在60~80℃可耐受30分钟之久。同一种病毒不同株对热稳定性也可不同,如乙型脑炎病毒北京株对热稳定性比中山株为强。低温一般不易使病毒灭活,所以常用低温法保存病毒。有的病毒(如呼吸道合胞病毒)很易受冰冻-融化的影响而使病毒失活。

(2)辐射:分电离辐射(如X射线、γ射线)和非电离辐射(如紫外线)两种,二者使病毒灭活的机理不相同。电离辐射能使物质(病毒)发生电离,这种电离是射线撞击物质里束缚电子的结果。电离辐射能作用于病毒颗粒的各部分,很少选择性。而紫外线作用于病毒时,有一定的选择性,因病毒核酸的嘌呤、嘧啶环以及蛋白质(与芳香族氨基酸含量有关)能吸收紫外线。电离辐射的直接作用可破坏病毒蛋白及其核酸的共价键,使病毒灭活。电离辐射也可间接使病毒灭活,因电离辐射作用于水溶液后能产生氢离子、氢氧离子和过氧化物,这些物质也可使病毒灭活。电离辐射的能量比非电离辐射的能量大得多。电离辐射灭活单链核酸病毒的能力比灭活双链核酸病毒的能力约大10倍,因单链核酸易被切断。对双链的核酸,在两条链的邻近处被切断时,才能使双链螺旋结构破坏。紫外线作用于病毒核酸时,一般没有核苷酸链的断裂(但大于104erg/mm2的能量也可使链断裂)。中等剂量的紫外线作用于病毒核酸,可产生以下一种或一种以上的变化:

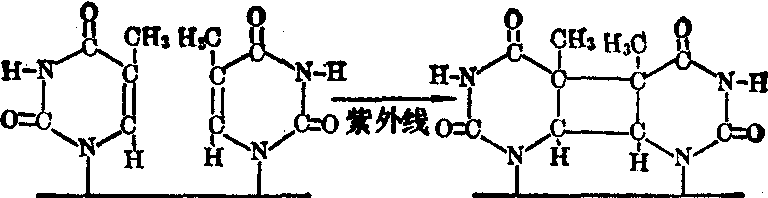

❶DNA链上邻近胸腺嘧啶之间或RNA链上邻近尿嘧啶之间共价结合,而相应地产生胸腺嘧啶二聚体和尿嘧啶二聚体(图1);

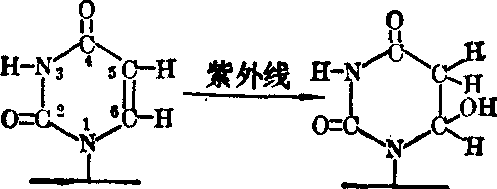

❷在嘧啶的C5~C6双键上由水合作用而形成5-氢-6-羟衍生物(图2);

❸双链核酸互补链上的嘧啶形成交联。由于以上这些变化可使病毒灭活,也可使病毒突变率增加。

图1 DNA上邻近胸腺嘧啶形成胸腺嘧啶二聚体

图2 尿嘧啶的C5~C6双键上由水合作用形成5-氢-5-羟衍生物

由紫外线形成的嘧啶二聚体,可由两种机理复原:

❶光复活作用,在350~450nm可见光的作用下,在宿主细胞中活化了一种切开嘧啶二聚体的酶,从而使碱基恢复至原来的形式;

❷暗复活作用,在修复过程中有一系列的酶参与作用,由内切酶、外切酶相应地把二聚体和与二聚体邻近的核苷酸切去,然后,在DNA多聚酶和连结酶的作用下,修复被切去的核苷酸,使核苷酸链复原。

(3) 声波:很早就发现声波能使TMV、痘苗病毒、脊髓灰质炎病毒等灭活。其灭活病毒的机理是: 声波直接作用于病毒,使病毒裂解;声波处理病毒悬液时可形成许多小气泡,气泡随即破裂,在气泡形成及迅速破裂时,可发生剧烈的压力变化,致使病毒裂解。声波处理受病毒感染的细胞,可使病毒易于从细胞中释放出来,从而提高病毒的收获量。常用于提高血凝素、补体结合抗原的滴度。用酚提取病毒核酸时,辅以低频率声波的作用,使病毒核酸更易释放出来以提高病毒核酸的提取量。

(4) 干燥: 一般对病毒的活力影响很小。病毒悬液经冰冻后,用快速真空干燥法除去水分及空气,经密封后,病毒活力往往可保持数年、数十年之久。所以,常用此方法保存病毒种。研究病毒在室温条件下对干燥的抵抗力,在流行病学上是有意义的,如流感病毒污染物,在室温条件下对干燥的抵抗力很差,说明它在尘埃中不能维持多久;而天花的痂皮或其他污染物在干燥和室温中,病毒活力能维持较久,故污染有天花病毒的尘埃易于传播天花。

2. 化学因子:

(1) 甲醛: 可灭活病毒。甲醛作用于病毒核酸是使病毒灭活的主要原因。甲醛作用于病毒蛋白,可能仅阻碍核酸从病毒颗粒中释放出来,而使病毒失去感染力。低浓度甲醛灭活病毒后,仍保持其抗原性,所以,广泛应用于制备疫苗。甲醛与病毒蛋白作用时,首先很快地与一级氨基作用,而形成羟甲基或二羟甲基衍生物,然后羟甲基基团与酰胺或胍基团[(CH2N)2C:NH]形成亚甲桥(me-thylene bridges)化合物,即形成交联,其反应如下:

甲醛与蛋白质作用初期仅形成羟甲基化合物,这个反应是可逆反应,当形成交联后,则为不可逆反应。甲醛作用于病毒核酸的部位,根据TMV-RNA与醛反应的研究,说明甲醛仅与含有氨基的核苷酸碱基反应(即腺嘌呤、鸟嘌呤和胞嘧啶)。

(2)β-丙烯内酯: 其结构式为

容易开环,所以性质很活泼,可与氨基、吲哚和吡咯等起反应。在不同pH条件下,β-丙烯内酯与不同氨基酸的反应能力是不同的。在pH中性时,β-丙烯内酯变为丙酸而与氨基作用。β-丙烯内酯也可与核酸起反应,特别易于与鸟苷酸、脱氧鸟苷酸起反应,其反应产物经水解后能获得7-(2-羧基乙基)鸟嘌呤。β-丙烯内酯对病毒灭活能力虽然很强,但对其抗原性影响很小。β-丙烯内酯可用于消毒空气中的病毒。

容易开环,所以性质很活泼,可与氨基、吲哚和吡咯等起反应。在不同pH条件下,β-丙烯内酯与不同氨基酸的反应能力是不同的。在pH中性时,β-丙烯内酯变为丙酸而与氨基作用。β-丙烯内酯也可与核酸起反应,特别易于与鸟苷酸、脱氧鸟苷酸起反应,其反应产物经水解后能获得7-(2-羧基乙基)鸟嘌呤。β-丙烯内酯对病毒灭活能力虽然很强,但对其抗原性影响很小。β-丙烯内酯可用于消毒空气中的病毒。(3)蛋白变性剂:酚、脲、苯甲酸、水杨酸、胍、十二烷基硫酸钠(SDS)等都可使蛋白质不同程度的变性。蛋白变性剂对病毒的灭活作用主要是影响病毒吸附于细胞的能力。在病毒学中,酚常用于分离病毒核酸;SDS常用于分离病毒的多肽,也用于分离病毒的核酸。

(4)有机溶剂:短链的醇在冷环境中并不灭活病毒,但能使病毒沉淀,因此,常用甲醇提纯病毒。丁醇等较长链的醇可使病毒悬液中非病毒蛋白沉淀,有人曾用此原理提纯脊髓灰质炎病毒。但必须注意,在温度较高的情况下,可使病毒失活。乙醚能使有包膜的粘病毒灭活,所以常用于初步鉴定病毒。

- 道行品法句经第卅八泥洹品法句经第卅九是什么意思

- 道行政机构是什么意思

- 道行深是什么意思

- 道行究竟是什么意思

- 道行般若波羅蜜經是什么意思

- 道行般若经是什么意思

- 道行高深的道士是什么意思

- 道行高深者是什么意思

- 道行高藐是什么意思

- 道衍是什么意思

- 道衍辅佐燕王夺帝位是什么意思

- 道衡是什么意思

- 道衢是什么意思

- 道衣是什么意思

- 道衩衩是什么意思

- 道衲是什么意思

- 道袍是什么意思

- 道被飞潜是什么意思

- 道裕是什么意思

- 道西说东是什么意思

- 道西说东道东说西是什么意思

- 道要是什么意思

- 道觀是什么意思

- 道观是什么意思

- 道观、仙府、仙宫是什么意思

- 道观、殿堂是什么意思

- 道观中用的帷幕是什么意思

- 道观传古律是什么意思

- 道观内柏树赋是什么意思

- 道观河风景区是什么意思

- 道观美称是什么意思

- 道规是什么意思

- 道览是什么意思

- 道言是什么意思

- 道言答语是什么意思

- 道让是什么意思

- 道记是什么意思

- 道论是什么意思

- 道试是什么意思

- 道话是什么意思

- 道诡是什么意思

- 道诨是什么意思

- 道语是什么意思

- 道诲是什么意思

- 道说是什么意思

- 道说是非是什么意思

- 道谀是什么意思

- 道调是什么意思

- 道谋是什么意思

- 道谋是用是什么意思

- 道谋筑室是什么意思

- 道谒是什么意思

- 道谜是什么意思

- 道谟是什么意思

- 道谢是什么意思

- 道谢的艺术是什么意思

- 道豫是什么意思

- 道貌是什么意思

- 道貌俨然是什么意思

- 道貌凛然是什么意思