生物膜的能量转换

生物体在生存过程中需要将外界的能量转化为生物体自身所需要的能量形式,如植物将光能转化为化学能,动物将食物转化为体内各种生物过程所需的能量,这种能量转换作用均在生物膜上的“换能器”上进行。三磷酸腺苷(ATP)是生物界能量转换的主要媒介物,有能量的“流通货币”之称。ATP在水解过程中释放出很大的自由能,并可转换为生命过程中一切有效的生物功,消耗于生物合成、肌肉收缩、物质运输等过程中。

能量转换的主要形式 有以下四种:

光合作用 根据其膜和色素,有以下两种形式:

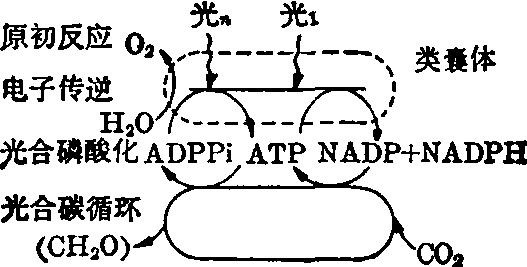

(1) 叶绿素和光合作用: 绿色植物在地球上大规模地将太阳能转换为可贮存的化学能。光合作用是在绿色植物细胞特有的细胞器——叶绿体中进行的。其过程包括叶绿体中的叶绿素对光的吸收,在膜上引起电子沿着一系列结合在膜上其它色素分子传递,在电子转移过程中释放出的能量转变为ATP,这称为光合作用中的光合磷酸化。在高等植物中,光合作用包括两个光系统 (Ⅰ与Ⅱ),吸收两个量子,激发两个光反应。光系统Ⅰ中含叶绿素a,激发电子通过电子传递链将辅酶Ⅱ还原。光系统Ⅱ含叶绿素b,主要是分解水释放氧,激发后的高能态电子通过电子传递链形成ATP,它们与形成的还原辅酶Ⅱ同化CO2产生糖。这两个光系统的电子传递链是相互联系的。

图1 光合作用过程示意图

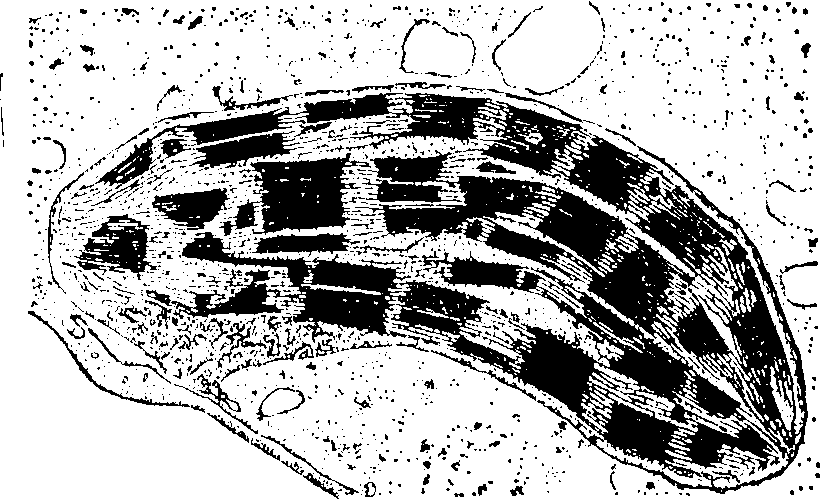

叶绿体的类囊体结构是由双层的被膜包围着、间质中分布着扁平密闭的片层膜结构,即类囊体如图2。所有的光合色素,电子传递体及有关能量转换的酶系都分布在类囊体的膜上。一般认为光系统Ⅰ与Ⅱ的颗粒及各种电子传递体在类囊体的脂双层膜上有不对称的纵深分

图2 成熟玉米叶绿体的电镜照片 (放大22,200倍),图中示其高度发展的间质与基粒类囊体的片层膜结构系统

布和巧妙排列,因而在进行光合作用时电子有定向的传递,与光合磷酸化密切有关的H+-ATP酶也位于类囊体膜上。包围叶绿体的双层被膜在光合作用中具有十分重要的作用。(2)嗜盐菌紫色膜的光合作用: 在光合作用机理中使光能转换为化学能的另一种色素称视紫红质,它存在于嗜盐菌质膜的紫色部分,嗜盐菌紫色膜中视紫红质相似于动物眼睛中视紫质,表示其在细胞的功能上与吸光性有关,即能利用光能转变成电化学质子梯度的自由能,驱使紫色膜上腺三磷酶合成ATP。嗜盐菌细胞只有在氧浓度低、光亮处生长时才会合成紫色膜。紫色膜的主要功能是直接用光能进行呼吸作用。

呼吸作用 植物利用光合作用所产生的化合物作为自身的食物,而动物以植物的化合物和其他动物作为食物。

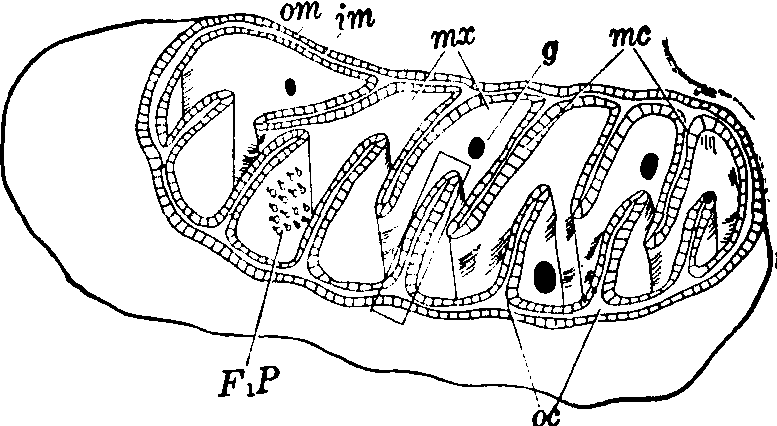

图3 线粒体模式图(om外膜,im内膜,mc嵴,mx基质,F1P腺三磷酶,oc内外膜间隔,g颗粒)

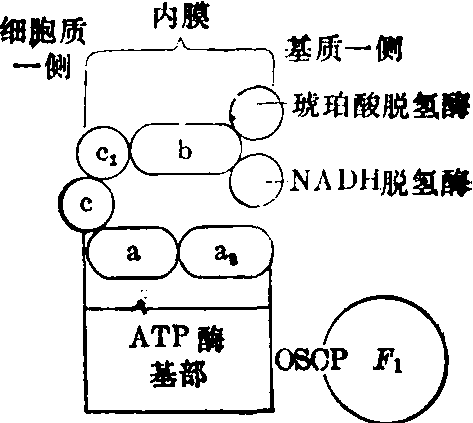

各种活细胞氧化这些食物释放大量的能量,用以合成ATP,这一过程就是细胞的呼吸作用。线粒体是细胞的一个重要的细胞器,它是细胞进行呼吸作用的重要场所,因此有细胞的“动力站”之称(图3)。在它的内膜上含有各种复杂的电子传递体及合成ATP的H+-ATP酶,它们的作用是将能源物质逐步脱氢 (即释出质子和电子)、逐步释放能量,与此同时偶联着ATP的磷酸化过程,这过程称为偶联磷酸化或氧化磷酸化。这种氧化方式的特点是能够将被氧化物质的能量高效率地合成ATP (图4)。呼吸链(即电子传递链)各组份在线粒体内膜上的分布不仅不对称,而且也是不等量的。

图4 电子传递链各组份在线粒体内膜上的不对称分布,b、c1、c、a、a3为细胞色素系统,基部 +OSCP+F1=H+-ATP酶

生物功 无论是光合作用,还是呼吸作用所产生的ATP分子的高能键都以有益的生物功形式释放。生物功的种类很多。生物膜对各种物质如葡萄糖、氨基酸及各种离子如Na+、K+、Ca++等不能自由通透,有时形成膜内外很大的电化学梯度和浓度梯度,因此通过膜来运转这些物质必须作渗透功。收缩功也是一种机械功,在高等动物中骨骼肌的收缩,细胞分裂时细胞内的可收缩纤维使核染色体拉向两个子细胞,生物将化学能转换为电能的神经传导作用,电鳗能将化学能转换为几百伏的电能来自卫与取食,萤火虫的闪闪发光是将化学能转换为光能等等。所有这些生物功都是通过能量转换来完成的。化学渗透学说 光合磷酸化或氧化磷酸化都有这样一个过程,即由电子传递所产生的能量推动合成ATP的过程。1961~1966年间Mitchell提出了化学渗透学说,这学说突出了生物膜的作用。他认为生物化学反应在膜上进行与在溶液中进行是不同的,在膜上是有空间方向性的。例如线粒体内膜中,呼吸链是一系列交替排列着的氢的载体和电子载体进行着跨膜的质子传递。由于线粒体内膜对质子是不能渗透的,呼吸链在传递质子的过程中起着质子泵的作用,将质子泵向线粒体内膜的外侧,使膜内外产生质子电化势梯度。线粒体内膜的内侧即基质,相对于外侧来说是处于负性和碱性状态,这样膜外侧的质子就向质子电化势低的基质中流去,这股质子流类似于电池产生的电子流,能用于作功。H+-ATP酶是第二个质子移位系统,它也是跨膜存在,质子就是通过它的通道向膜内侧流去,这就推动了ATP的合成。质子泵在线粒体、叶绿体和嗜盐菌中是普遍存在的。Mitchell的化学渗透学说提出后曾有许多争论,1970年后各方面的证据都支持这一学说,例如线粒体在人为产生质子梯度的溶液中可以形成ATP。现已普遍接受无论是线粒体内膜或叶绿体的类囊体膜的电子传递过程,还是嗜盐菌紫色膜由光能转变为化学能的转换过程,在膜的两侧都可测到质子电化学梯度,它们都能通过H+-ATP酶的作用合成ATP。生物膜与能量转换的关系 生物膜所具有的多种功能与生命现象中许多基本问题都有关系,如能量转换、遗传信息传递、物质转运、激素作用、神经传导、免疫反应等。其中与能量转换的关系尤为密切。如叶绿体中类囊体膜系上有整套光合磷酸化膜系统; 线粒体内膜和嗜氧细菌质膜上有整套氧化磷酸化酶系统。这些酶蛋白都是极其严格地装配在膜上,彼此形成极其协调的相互关系,它与膜上的磷脂组分也保持一定的相互关系,以保证能量转换反应进行的顺序和高效率。生物膜的化学组分在膜中的排列、它们间的相互作用及膜的功能表现与调控间关系等问题都与生物膜的分子结构有关。关于生物膜的分子结构从二十世纪五十年代以来曾提出多种结构模型,其中以1972年Singer和Nicolson提出的“镶嵌模型”(见“生物膜结构”条)得到比较广泛的支持。这种模型说明在生物膜中具有脂质(主要是磷脂)双分子层结构,它们的极性基团向外,非极性基团向内,脂质双分子层不是静止的,它们在膜的表面可以移动或转动,因而整个膜是两个流动双分子层脂质构成的聚集体。“镶嵌”是指蛋白质分子在流动脂质双分子层中的分布状态。“镶嵌模型”也有它的局限性,近年来很多实验证明生物膜的双分子层脂质流动性并不是均匀的,在生理温度下部分脂质分子处于流动的液晶态,而另一部分由于本身的性质或受其它外界因素的影响而呈现有序的晶态排列。因此整个生物膜是一个“流动区域”与“非流动区域”相间隔的动态结构。随着环境条件的变化脂质分子的晶态与液晶态是可以互变的,有人将这种模型称为“板块镶嵌膜”。不论哪种模型都说明脂类在膜结构中占主要地位,即脂质双分子层以及脂类的疏水碳氢键部分与膜蛋白的非极性氨基酸部分的疏水力结合对于形成稳定的膜结构是必需的。膜脂类对于膜功能蛋白的活性所起的作用,一方面是提供膜功能蛋白表现活性的适宜环境,如膜脂中含有不饱和脂肪酸可使膜结构表现为流体性,如脂肪酸呈现“液晶”态对酶蛋白的转动和移动很方便。另一方面膜上很多酶的活性依赖于膜脂的存在而且每种酶要求特定的脂,如线粒体内膜上的细胞色素氧化酶需要心肌酯,琥珀酸脱氢酶需要酸性磷脂,这些都说明磷脂的极性端在维持膜上酶蛋白的活性上是很重要的。因此膜脂可作为酶系的组织者并提供有利的条件,使许多酶蛋白协调地有序地结合在一起,使生化反应具有顺序性与高效率。

- 农业保险基金会是什么意思

- 农业保险服务所是什么意思

- 农业保险法是什么意思

- 农业信条是什么意思

- 农业信贷是什么意思

- 农业信贷支持政策是什么意思

- 农业信贷系统是什么意思

- 农业信贷银行是什么意思

- 农业全盘机械化是什么意思

- 农业八字宪法是什么意思

- 农业八字宪法(土、肥、水、种、密、保、管、工)是什么意思

- 农业共同生产费是什么意思

- 农业共同经营组合是什么意思

- 农业内部比例关系是什么意思

- 农业内部的比例关系是什么意思

- 农业再生产是什么意思

- 农业再生产是什么意思

- 农业再生产是什么意思

- 农业再生产是什么意思

- 农业决策是什么意思

- 农业净产值是什么意思

- 农业净产值是什么意思

- 农业净产值是什么意思

- 农业净产值是什么意思

- 农业净产值是什么意思

- 农业净产值是什么意思

- 农业净产值是什么意思

- 农业净产值是什么意思

- 农业净产值是什么意思

- 农业净产值是什么意思

- 农业初级产品是什么意思

- 农业初级产品是什么意思

- 农业利润税是什么意思

- 农业制图是什么意思

- 农业剩余是什么意思

- 农业剩余劳动力是什么意思

- 农业动力资源总量是什么意思

- 农业劳动是什么意思

- 农业劳动力是什么意思

- 农业劳动力是什么意思

- 农业劳动力分配是什么意思

- 农业劳动力利用率是什么意思

- 农业劳动力生产率是什么意思

- 农业劳动力资源是什么意思

- 农业劳动定额是什么意思

- 农业劳动密集型产业是什么意思

- 农业劳动生产率是什么意思

- 农业劳动生产率是什么意思

- 农业劳动生产率是什么意思

- 农业劳动生产率是什么意思

- 农业劳动生产率是什么意思

- 农业劳动组织是什么意思

- 农业化学是什么意思

- 农业化学分析是什么意思

- 农业化学化是什么意思

- 农业化学化是什么意思

- 农业化学化是什么意思

- 农业化学化是什么意思

- 农业化学常用分析方法是什么意思

- 农业化学研究法是什么意思