王安石1021—1086

王安石

北宋政治家、文学家、思想家,字介甫,号半山,抚州临川(今属江西)人。少好读书,过目不忘,才思敏捷,作文一挥而就,深得欧阳修赏识。庆历年间中进士,初任淮南判官。知鄞县时修建堤堰陂塘等水利工程;以官谷低利贷与农民,避免农民受高利盘剥。嘉祐三年(1058年)任度支判官,上万言书,主张改革政治,提出理财方针: “因天下之力以生天下之财,收天下之财以供天下之费”。因冒犯权贵,于母死归家后,屡召皆辞不赴职。至神宗即位后,知江宁府,旋召为翰林学士兼侍讲,甚受宠信。熙宁二年(1069年)任参知政事,次年拜相,为富国强兵,缓和阶级矛盾,实行改革。他先后推行均输、青苗、农田水利、募役、市易、方田均税、置将、保甲、保马等新法,在一定程度上扭转了北宋“积贫积弱”的局势。但因新法触动官僚豪绅大地主的利益而遭到激烈反对,于熙宁七年和九年先后两次罢相,变法失败。元丰二年(1079年)复拜左仆射观文殿大学士,封荆国公,后世称王荆公。在哲学上是唯物主义者,其哲学思想的最高范畴是“道”(即元气),道分阴阳,再产生水、火、木、金、土等五种物质形态,五行的变化形成万事万物。他很强调事物的变化,以为“天文之变无穷,人事之变无已。”在解释“除”字时说,“除,有阴有阳,新故相除者,天也;有处有辩,新故相除者,人也。”他以这种“新故相除”的辩证思想处理当时的社会政治,便促成他变法革新,并能勇敢地反对保守派,大胆宣称“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”。他善长诗文,主张文学应“有补于世”,故散文多为政治与学术论文,笔力峭拔,结构谨严,说理透彻,语言简洁,为“唐宋八大家”之一;其诗刚健清新,内容广泛,成就更高于文;其词亦有佳作如《桂枝香》等,一洗五代绮靡之旧习。著作多已散佚,今存《临川集》、《临川集拾遗》等。

共1首

别馆寒砧,孤城画角,一派秋声入寥廓。

东归燕从海上去,南来雁向沙头落。

楚台风,庾楼月,宛如昨。

无奈被些名利缚!

无奈被它情耽阁!

可惜风流总闲却!

当初谩留华表语,而今误我秦楼约。

梦阑时,酒醒后,思量著。

共2首

数家茅屋闲临水。

单衫短帽垂杨里。

花是去年红,吹开一夜风(一作今日是何朝,看予度石桥)。

梢梢新月偃。

午醉醒来晚。

何物最关情。

黄鹂三两声。

海棠乱发皆临水。君知此处花何似。

凉月白纷纷。香风隔岸闻。

啭枝黄鸟近。隔岸声相应。

随意坐莓苔。飘零酒一杯。

共4首

归依佛,弹指越三秪。

愿我速登无上觉,还如佛坐道场时。

能智又能悲。

三界里,有取总灾危。

普愿从生同我愿,能于空有善思惟。

三宝共住持。

归依法,法法不思议。

愿我六根常寂静,心如宝月映琉璃。

了法更无疑。

归依众,梵行四威仪。

愿我遍游诸佛土。

十方贤圣不相离。

永灭世间痴。

共1首

隔岸桃花红未半。

枝头已有蜂儿乱。

惆怅武陵人不管。

清梦断。

亭亭伫立春宵短。

共1首

折得一枝香在手。人间应未有。

疑是经春雪未消。今日是何朝。

尽日含毫难比兴。都无色可并。

万里晴天何处来。真是屑琼瑰。

天寒日暮山谷里。的砾愁成水。

池上渐多枝上稀。唯有故人知。

共1首

登临送目。

正故国晚秋,天气初肃。

千里澄江似练,翠峰如簇。

归帆去棹斜阳里,背西风,酒旗斜矗。

綵舟云淡,星河鹭起,画图难足。

念往昔、繁华竞逐,叹门外楼头,悲恨相续。

千古凭高,对此漫嗟荣辱。

六朝旧事如流水,但寒烟、衰草凝绿。

至今商女,时时犹唱,《后庭》遗曲。

共1首

百亩中庭半是苔。

门前白道水萦回。

爱闲能有几人来。

小院回廊春寂寂,山桃溪杏两三栽。

为谁零落为谁开。

共1首

云垂平野。

掩映竹篱茅舍。

阒寂幽居实潇洒。

是处绿娇红冶。

丈夫运用堂堂。

且莫五角六张。

若有一卮芳酒,逍遥自在无妨。

共1首

梅好惟嫌淡伫,天教薄与胭脂。

真妃初出华清池。

酒入琼姬半醉。

东阁诗情易动,高楼玉管休吹。

北人浑作杏花疑。

惟有青枝不似。

共1首

春又老。南陌酒香梅小。

遍地落花浑不扫。梦回情意悄。

红笺寄与添烦恼。细写相思多少。

醉后几行书字小。泪痕都揾了。

共1首

孜孜矻矻。

向无明里、强作窠窟。

浮名浮利何济,堪留恋处,轮回仓卒。

幸有明空妙觉,可弹指超出。

缘底事、抛了全潮,认一浮沤作瀛渤。

本源自性天真佛。

秪些些、妄想中埋没。

贪他眼花阳艳,谁信道、本来无物。

一旦茫然,终被阎罗老子相屈。

便纵有、千种机筹,怎免伊唐突。

共2首

自古帝王州。

郁郁葱葱佳气浮。

四百年来成一梦,堪愁。

晋代衣冠成古丘。

绕水恣行游。

上尽层城更上楼。

往事悠悠君莫问,回头。

槛外长江空自流。

嗟见世间人。

但有纤毫即是尘。

不住旧时无相貌,沉沦。

秪为从来认识神。

作么有疏亲。

我自降魔转法轮。

不是摄心除妄想,求真。

幻化空身即法身。

共2首

平岸小桥千嶂抱,揉蓝一水萦花草。

茅屋数间窗窈窕。

尘不到,时时自有春风扫。

午枕觉来闻语鸟,攲眠似听朝鸡早。

忽忆故人今总老。

贪梦好,茫然忘了邯郸道。

灯火已收正月半。

山南山北花撩乱。

闻说荐亭新水漫。

骑款段。

穿云入坞寻游伴。

却拂僧床褰素幔。

千岩万壑春风暖。

一弄松声悲急管。

吹梦断。

西看窗日犹嫌短。

王安石1021—1086

字介甫,晚号半山。抚州临川(今属江西)人。庆历二年举进士第。曾官鄞县知县,政绩显著,又转舒州通判、常州刺史等。神宗即位,召为翰林学士,不久拜相,主持变法,推行均输、免役 青苗等多项新法。领导并参加《三经新义》的编写工作。后因保守派激烈反对,变法派内部分裂,罢相知江宁府。次年复相位,后又罢相,退居江宁。晚年封为荆国公,后世称王荆公。卒谥文。散文大多针砭时弊,立意超卓,辨理深透,逻辑谨严,语言简练朴素。《答司马谏议书》、《游褒禅山记》、《读孟尝君传》均为名篇。其诗内容充实、倾向鲜明,不少作品表达其关切民生疾苦、主张改革弊政的政治思想。咏史、怀古篇章大都寄托其政治抱负,富于批判精神。晚年诗歌多描写湖光山色,意境清新,修辞精巧,具有很高的艺术性。词的创作虽不足于名家,但《桂枝香》(登临送目)一首堪称佳作,为后世传诵。著作多散佚,今有《临川集》、《临川集拾遗》,另有《周官新义》与《老子注》残卷。

青苗等多项新法。领导并参加《三经新义》的编写工作。后因保守派激烈反对,变法派内部分裂,罢相知江宁府。次年复相位,后又罢相,退居江宁。晚年封为荆国公,后世称王荆公。卒谥文。散文大多针砭时弊,立意超卓,辨理深透,逻辑谨严,语言简练朴素。《答司马谏议书》、《游褒禅山记》、《读孟尝君传》均为名篇。其诗内容充实、倾向鲜明,不少作品表达其关切民生疾苦、主张改革弊政的政治思想。咏史、怀古篇章大都寄托其政治抱负,富于批判精神。晚年诗歌多描写湖光山色,意境清新,修辞精巧,具有很高的艺术性。词的创作虽不足于名家,但《桂枝香》(登临送目)一首堪称佳作,为后世传诵。著作多散佚,今有《临川集》、《临川集拾遗》,另有《周官新义》与《老子注》残卷。

王安石

中国古代笑话。王安石向苏东坡言:“扬子云大贤,其仕王莽,校投阁之事,必后人所诬枉,《剧秦美新》,亦好事者所为。”东坡说:“正是,我也有些疑心,只怕汉朝原没个扬子云。”赞曰:“世之好辩者,说的天方地圆,无有了期,东坡犹是戏言。有说文中子隋朝无此人者,使人心中恍惚,恐宋朝亦没个王安石也。”

王安石

王安石(1021——1086) 字介甫,号半山,临川人。宋仁宗庆历二年 (1042年)进士。初知鄞县 (今浙江宁波),颇有政绩。嘉祐三年 (1058年)上万言书,提出变法主张。神宗熙宁二年 (1069年) 任参知政事。后两度为相,实施了系列改革,史称 “庆历新政”。晚年退隐金陵,封荆国公,世称王荆公,卒谥文。诗文俱工,多揭露时弊、反映社会矛盾之作。诗歌遒劲清新,散文论辩谨严。今存著作有 《临川集》、《临川集拾遗》 等。为北宋时期著名政治家、思想家、文学家。

王安石1021—1086

字介甫,抚州临川(今江西抚州)人。庆历二年(1042)进士,授签书淮南判官。嘉祐三年(1058),入为三司度支判官,上书仁宗,以变法为言,未纳。神宗即位,除翰林学士兼侍讲,上《本朝百年无事劄子》,剖陈积弊,力主革新。熙宁二年(1069)拜参知政事,设制置三司条例司,主持变法,颁农田、水利、青苗、均输、保甲、免役、市易、保马、方田等新法。次年,拜同中书门下平章事。七年,出知江宁府。八年,再相,次年复罢。十年(1077)封舒国公,元丰二年(1079)复拜尚书左仆射,改封荆国公。晚年退居江宁(今江苏南京)城外半山园,自号半山老人。元祐元年卒,年六十六,赠太傅。绍圣中,谥文。崇宁三年(1104),追封舒王。《宋史》、《东都事略》有传。《名臣碑传琬琰集》下集卷一四有辑自宋《实录》残佚的《王荆公安石传》。后人为撰年谱甚多,主要有宋詹太和《王荆公年谱》一卷,清顾栋高《王荆公年谱》三卷、《遗事》一卷,清蔡上翔《王荆公年谱考略》二十五卷。其中蔡著广征博引,用力最勤。此外,近人梁启超、今人邓广铭等撰有其评传多种。王安石自少博极群书,其《答曾子固书》云:“某自百家诸子之书至于《难经》、《素问》、《本草》,诸小说无所不读。”他工诗擅文,皆称大家,有《临川先生集》一百卷,亦工词。《全宋词》用《彊村丛书》本《临川先生歌曲》增补,凡二十九首。王灼云:“王荆公长短句不多,合绳墨处,自雍容奇特”(《碧鸡漫志》卷二)。其识力、境界,确能当得“一洗五代旧习”(刘熙载《艺概》卷四)的赞誉。至若“以词说禅”的《南乡子》诸阕,正如李清照所评:“人必绝倒,不可读也”(《苕溪渔隐丛话》后集卷三三)。

王安石1021—1086

字介甫,晚号半山老人。因曾封为荆国公,世称王荆公;卒谥文,又称王文公。抚州临川(今江西抚州)人。少随父王益游宦四方,洞悉人情民瘼;好读书,自诸子百家之书,乃至《本草》、《素问》、小说,无所不读,过目终身不忘。宋仁宗庆历元年(1041),以第四名进士及第,走上仕途。早年以任地方官为主,历任签书淮南判官、知鄞县、通判舒州、知常州、江东提点刑狱。所至开发水利、发展农业、扶贫拯困、兴办学校,多有惠政。安石与同乡曾巩交好,通过曾巩延誉,文坛领袖欧阳修特别赏识其学识与文才。嘉祐四年(1059),入朝为三司度支判官。其时举朝上下,因循苟且,纲纪弛懈,政治腐败,国困民穷。安石早以稷契自命,慨然有矫世变俗之志。于是向仁宗皇帝上“万言书”,从整顿财政角度提出变法主张,未被接受。嘉祐八年,丁内艰去官,居江宁(今江苏南京)钟山。服除,不入朝,在江宁聚徒讲学与著述。神宗即位,锐意行新政,召安石为翰林学士。安石入朝,上《本朝百年无事札子》,揭示“本朝”在“百年无事”之后所酝酿的危机,深得神宗赞同。熙宁二年(1069),被任命为参知政事,全面推行新法,陆续推行者有“农田水利法”、“青苗法”、“均输法”、“保甲法”、“免役法”、“市易法”、“保马法”、“方田法”等,引起许多朝臣反对,于是安石只在趋奉者中寻求支持。熙宁七年,天下久旱,饥民流离,安石罢相,为观文阁大学士、知江宁府,乞召韩绛自代,引吕惠卿为参知政事。惠卿欲借他事以倾安石,新党内讧,群龙无首。熙宁八年春,再度起复为相,并上《诗》、《书》、《礼》的《三经新义》,颁于学官,作为“新”学之基础。熙宁九年,其子王雱病卒,在政敌攻击下安石心灰意冷,坚决请辞,晚年隐居江宁,不问政事,日与僧侣佛徒往来,疏解《楞严经》,沉溺于佛典,所作小诗亦多有机锋。安石受儒家思想影响很深,他从政治家角度看待儒学,从而形成注重功利与实际的思维方式。反映到文学创作中就是把文学看作政治之附庸,当作为了实现自己政治目的之手段和向不良政治及社会不良现象作斗争之工具。因此,王诗重要之特征就是为其维新变法与清除弊政服务。如《感事》、《兼并》、《收盐》、《发廪》、《寓言》等等都是为变法服务的诗章,极有现实性,然而大多写得枯燥呆板、质木无文。还有许多作品反映出作者对于民族矛盾的关切、对边事的忧虑。从《入塞》、《出塞》、《白沟行》、《阴山画虎图》、《河北民》等名篇中可见宋朝国势积弱导致辽国的坐大与嚣张,这不仅给国家造成威胁,也给民众带来很大损害。王诗中艺术水平最高者乃其描写山光水色、抒写个人情志的律绝小诗和五言古诗,如《葛溪驿》、《示长安君》、《书湖阴先生壁》、《悟真院》、《泊船瓜洲》、《江上》、《夜直》、《寄蔡天启》、《乌塘》、《柘冈》、《钟山晚步》、《钟山即事》、《杖藜》、《秋云》、《金山三首》等,皆可视为其代表作品。安石晚年七绝精妙绝伦,当时即为人称赞,名为“王荆公体”。黄庭坚云:“荆公之诗,暮年方妙。”(《后山诗话》)又言:“荆公暮年作小诗,雅丽精绝,脱去流俗。每讽咏之,便觉沆瀣生牙颊间。”(见《苕溪渔隐丛话》)杨万里言安石小诗“去词去意而诗存在矣”,“《三百篇》遗味黯然犹存也,近世惟半山老人得之”(《颐庵诗稿序》)。这类小诗看似平淡闲适,却有味外之味。吴之振云:“论者谓其有工致无悲壮,读之久则令人笔拘而格退。余以为不然。安石遣情世外,其悲壮即寓闲淡之中。”(《宋诗钞·临川诗钞序》)安石善于用典,善于炼句炼字。钱锺书言王“比欧阳修渊博,更讲究修词的技巧,因此尽管他自己的作品大部分内容充实,把锋芒犀利的语言时常斩截干脆得不留馀地、没有回味的表达了新颖的意思,而后来宋诗的形式主义却也是他培养了根芽”(《宋诗选注》)。安石亦工于古文与词。著有《周官新义》、《诗义钩沉》、《王文公文集》,编选了《唐百家诗选》。《宋史》卷三二七有传。清顾栋高撰有《王荆公年谱》三卷附遗事一卷,清蔡上翔撰有《王荆公年谱考略》。

王安石1021—1086

字介甫,小字獾郎,号半山。抚州临川(今江西临川县)人。北宋政治家、思想家、文学家。“北宋诗文革新运动”代表作家。“唐宋八大家”之一。“嘉祐四友”之一。庆历二年进士,历鄞县知县、常州知州等地方官。神宗熙宁二年擢参知政事,次年同中书门下平章事,推行变法。熙宁七年罢相,知江宁府。八年再相,次年再罢。晚年退居金陵。封舒国公,改荆国公,世称王荆公。卒谥文。

索引:王安石,介甫、獾郎,半山,荆国公、荆公,文公。

王安石

王安石(1021—1086),抚州临川(今江西临川)人,字介甫,晚年号半山,又封荆国公,学者称王荆公。政治改革家,亦是文学家。

父王益,在南北各地做州县官,官至都官员外郎。王安石在二十岁以前跟着父亲到过许多地方。

1042年中进士。

1047年任鄞县知县。(兴水利,贷谷于农民。)

1051年(?)舒州通判。

1055—1056年群牧司判官。

1057常州知州。(计划开浚一条运河,受阻未成。)

1058江南东路提点刑狱。(建议罢除江南东路的榷茶法,为政府所采纳。)

1060三司度支判官。上仁宗皇帝(赵祯)《万言书》,仁宗并没有十分理会他。以后他在神宗朝的政治措施,主要根据他《万言书》中的主张。宋仁宗朝,阶级矛盾和民族矛盾已经加深。庆历三年(1042),沂州(山东临沂)军士王伦起事,宋王朝认为是心腹大患。七年(1047)贝州军士王则利用宗教组织起义,和当地农民结合,声势浩大,都反映了阶级矛盾。同时对辽岁纳金帛,对西夏赵元昊常有战争(1034—1044),西夏疲惫,宋的损失更为惨重。王安石的改革政治经济政策是为了解决缓和这两个矛盾。

1063年仁宗死。赵曙继位(英宗),受曹后牵制,不能有所作为。1067年宋神宗(赵顼)即位。赵顼还不满二十岁,有志改革,求富国强兵之道。他在东宫时即闻王安石之名,十分景仰。1069年请王安石入京,参知政事。这一年,王安石四十九岁。

1069富弼任相,王安石出任参知政事。实行均输法、青苗法。

1070王安石、韩绛为相。

1074王安石求去,罢相知江宁府。韩绛为相,吕惠卿参知政事。

1075王安石复相位,吕惠卿免职。

1076王安石免职,吴充、王珪任相。

王安石参政、执政(1069—1076)约计七八年,所行均输、青苗、农田水利、募役、市易、方田均税、保甲等一系列新法是为了解决当时尖锐的阶级矛盾,抑制兼并,抑制大地主、大商人的利益,保护中小地主、农民的利益,增加国家收入,增强边防力量。新法虽行,但遭到代表大地主大官僚利益的保守派元老们的攻击与不合作,而执行上也未尽善,不能达到预期效果,朝野提出非难。反对者有富弼、韩琦、文彦博、司马光等人。帮助执行新政的有吕惠卿、章惇、苏辙等,而吕惠卿暗中又排挤王安石,苏辙亦反复,转向反对党阵营中。

宋神宗任用王安石,但他本人也是代表大地主利益的,他主要关注的是朝廷多收入,与王安石的改革主张也有距离。所以安石终于不安其位,1076年再次罢相,仍返江宁。

王安石罢居江宁城外,去钟山一半路途中,营建几间屋宇,成为小小家园,取名半山园,作经学著作及《字说》,写诗很多。

王安石罢相后,由王珪、吴充、章惇、蔡确、蒲宗孟、王安礼等人参政执政,继续推行新政,到1085年赵顼死。他的儿子赵煦继位,是为哲宗。赵煦还不满十岁,由母高氏临朝听政,起用反对新政最力的司马光、吕公著、文彦博,于是新政陆续罢却。

王安石在1084年曾得大病,(捐半山园作为寺,搬进江宁城内住)1085年神宗死,大为哀悼。听到司马光入相,担心新政的被罢,以手抚床,高声叹息。此后听到保甲、市易、方田均税法等一一罢免,尚默不作声。1086年春,募役法罢,差役法恢复,王安石十分愤恨,病体更受打击,忧愤而卒。

王安石是古文名家,他也佩服韩愈、欧阳修的文章。早年与曾巩交游甚密。曾巩常与欧阳修谈及,欧阳修深重其人,属为推奖。

王安石的思想是以孔孟为正统的儒家思想,不过并非一个迂儒。他早年及中进士后,常在外方州县,了解社会现实情况。一方面推崇《周礼》、《孟子》,一方面结合当时社会经济的情况提出改革主张。王安石的学术著作和散文中都表示了他的儒家思想观念,并且对先秦诸子中的几家有所批评。他的文集里有《荀卿》、《杨墨》、《老子》、《庄周》(上下二篇)诸篇。他批评荀子“载孔子之言,非孔子之言也”。认为荀卿不合圣人之道(与韩愈态度相同)。批评杨墨得圣人之一,而废其百者也。由杨子之道则不义,由墨子之道则不仁。其论老子曰:道有本有末。本者,万物之所以生,出之自然,末者,万物之所以成,涉乎形器,故待人力。老子以涉乎形器者皆不足言、不足为也,故抵去礼、乐、刑、政而唯道之称焉。是不察于理而务高之过矣。其论庄子曰,先王之泽至庄子时竭矣。庄子岂不知圣人哉,惟矫枉过正。

王安石愿作政治家与事业家,不愿作空泛的文学家。欧阳修有诗赠他,曰:“翰林风月三千首,吏部文章二百年。老去自怜心尚在,后来谁与子争先。”以李白、韩愈作终身楷模。而王安石在《奉酬永叔见赠》诗中答云:“欲传道义心犹在,强学文章力已穷,他日若能窥孟子,终身何敢望韩公。”言下似不以韩公为模范。他在《韩子》一诗里说韩愈“力去陈言夸末俗,可怜无补费精神。”对韩愈亦有微词,嫌其作空文太多。盖荆公一生以政治家自命,欲近孟子,不欲托空文以自见也。

王安石的古文,议论峭刻,根抵经术。风格如断岸千尺,绝无浮华。他说,作文有本意,如左右逢源(用孟子语),不必重文辞。“所谓文者,务为有补于世而已矣;所谓辞者,犹器之有刻镂绘画也。诚使巧且华,不必适用;诚使适用,亦不必巧且华。”“然容亦未可已也,勿先之其可也。”(《上人书》)大文章以《上仁宗皇帝言事书》为代表作,洋洋万言,提出了“改易更革”的主张。简短而又议论深刻的文章如《进说》和《材论》。前者攻击当时的科举制度重视诗赋,并不能得到才德之士,指出取士之法度与士之才德中间的矛盾。王安石主张用古道,重士之才德,主张废科举而兴学校教育;后者攻击统治者之不欲求人才,说明天下并非没有人才,在乎人君能求,能试用。文章层层深入,扫尽浮华,议论精到。

王安石的散文抒情意味少,即使如《游褒禅山记》这样的游记,也是借物言志,借物议论和说理,说明一种勇猛精进、百折不回的道理,以自警,同时希望此中道理有补于世也。可以喻学,可以喻政。短篇文如《伤仲永》着重言天才之不足恃,惟教育为重要。《读孟尝君传》评孟尝君不能得人才,只能得鸡鸣狗盗之徒。皆精辟,有独见。《答司马谏议书》,对司马光“侵官、生事、征利、拒谏”的指责,据理以答,说明道不同,所操之术异,故意见不合,短而有力。

王安石以古文的笔调来写诗,格调高古,接近韩愈和欧阳修。荆公亦为不满杨亿、刘筠的西昆体者。多写古诗,用古文笔调,风格甚高。他从韩愈入,亦同欧阳修一派,亦欣赏梅圣俞。集中有哭梅圣俞诗,而叹惜于圣俞之终于穷困。前引荆公《韩子》诗有“力去陈言夸末俗,可怜无补费精神”句,似是对韩有所不满。但“力去陈言”用退之《答李翊书》中语:“惟陈言之务去”;“可怜”句即退之《赠崔立之》诗中“可怜无意费精神”一句,惟改“益”为“补”。而荆公之古文及诗,皆受韩愈影响,无庸讳言。

《登飞来峰》云:“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。”可见其立身之高,见识之卓,不为他人所蔽。王安石还有直接议论的诗,如《兼并》,以诗申说自己的政治主张。指出阶级矛

盾,感之“三代子百姓,公私无异财”,而归结“俗儒不知变,兼并可无摧”。他所主张的新法,即为抑制兼并而设,但因积重难返,还不能采取平均土地的措施。《省兵》一首也是在诗中发议论,而《拟寒山拾得》是在诗中讲佛理。这样的倾向在王安石诗中是较明显的,所以《宋诗钞》的编者说道:“独是议论过多,亦是一病尔。”

王安石的诗有许多爱融改前人成句。如改苏子卿诗“只言花似雪,不悟有香来。”(《梅》)为“遥知不是雪,为有暗香来。”改李白“白发三千丈”为“缫成白发三千丈”。改王籍“鸟鸣山更幽”为“一鸟不鸣山更幽”。改王维“轻阴阁小雨,深院昼慵开”(《书事》)为“山中十日雨,雨晴门始开。”改陆龟蒙的“殷勤与解丁香结,从放繁枝散诞香。”为“殷勤为解丁香结,放出枝头自在香。”等等,有的改得好,有的改得差。

王安石喜欢唐诗,曾编选有《唐百家诗选》。他有许多集唐人句的诗。《梦溪笔淡》云:“荆公始为集句诗,多者至百韵,皆集合前人之句,语意对偶,往往亲切过于本诗。”这本来是文字游戏。他作词也集句,如《菩萨蛮》:

数间茅屋闲临水,窄衫短帽垂杨里。花是去年红,吹开一夜风。娟娟新月偃,午醉醒来晚。何物最关情,黄鹂三两声。

王安石的古风,有名的如《桃源行》、《明妃曲》。《桃源行》向往于劳动人民自由的独立的不受统治阶级剥削的社会。“虽有父子无君臣”,指出阶级社会为人类痛苦的根源,表现他的理想。王维的《桃源行》是杰作,但只是铺叙《桃花源记》,还杂有求仙思想。荆公此首从阶级矛盾方面着眼,更接触到本质问题。代表他在诗歌方面杰出成就的是《明妃曲》二首,议论独到,诗意不平凡,为大诗家手笔。为与欧阳修和诗作比较,在本章第三节已引用分析,此不赘述。

王安石的律诗,用字工稳。如“·紫苋临风怯,青苔挟·雨骄”。“·草长流翠碧,·花远没黄鹂”。在五律里常常爱用叠字,如“天质自森森,孤高几百寻”,“莽莽昔登临,秋风一散襟”。一般律诗的对偶都是很贴切的。叶梦得《石林诗话》曰:“荆公诗用法甚严,尤精于对偶。”如《九日登东山寄昌叔》中有“落木云连秋水渡,乱山烟入夕阳桥。”《次春节答平甫》中有“长树老阴欺夏日,晚花幽艳敌春阳。”

荆公绝句气韵佳绝。他晚年居金陵十年中,诗的风格趋于闲淡自然,有“舒闲容与之态”,音调自然,内容恬淡。那时他在金陵钟山谢公坡筑室而居,自号半山,写了很多优美的闲适诗。“备众体,精绝句”(《寒厅诗话》)。如《北山》中“细数落花因坐久,缓寻芳草得归迟。”表达舒闲容与的心境。《书湖阴先生壁》中“一水护田将绿绕,两山排闼送青来。”新奇而自然。《钟山即事》:“一鸟不鸣山更幽”,《梅花》:“墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来”,《南浦》:“南浦随花去,回舟路已迷。暗香无觅处,日落画桥西”,《江上》:“江水漾西风,江花脱晚红。离情被横笛,吹过乱山东。”皆入唐人意境。所以,黄鲁直说:“荆公之诗,暮年方妙。”“荆公暮年作小诗,雅丽精绝,脱去流俗,每讽味之,便觉沆瀣生牙颊间。”(《后山诗话》)叶梦得说“王荆公晚年诗律尤精严,造语用字,间不容发,然意与言会,言随意遣,浑然天成,殆不见有牵率排比处。”“晚年始尽深婉不迫之趣”(《石林诗话》)。

王安石也写词,以《桂枝香》最有名,系金陵怀古之作,颇肃练而有气魄。《词林记事》卷四引《古今诗话》:“金陵怀古,诸公寄调〔桂枝香〕者三十余家,独介甫为绝唱。东坡见之叹曰:此老乃野狐精也。”

王安石的词集叫《临川先生歌曲》,一卷,《补遗》一卷。

王安石有《临川集》一百卷,《宋史》卷三百二十七有传。

王安石

王安石

王安石

王安石是北宋时期卓越的政治家和思想家。他鼓吹“权时之变”,反对因循守旧,认为“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。”王安石还是著名文学家,他是“唐宋八大家”之一,所写散文,以文艺性政论文成就最为突出。如《上仁宗皇帝言事书》,洋洋万言,被梁启超称为“秦汉以后第一大文。”所作一千五百余首诗词,抒发了他对于祖国山河的热爱,表现了他个人济世匡俗的伟大抱负,以及这种抱负不能得以施展的矛盾心境。有《临川集》《临川集拾遗》传世。《三经新义》中的《周官新义》残卷和《老子法》若干条保存在《道藏·彭耜集注》中,余作多散佚。

王安石

王安石 (1021—1086), 字介甫,晚年号半山,抚州临川 (今江西省抚州市临川区) 人。北宋著名政治家、思想家、诗人。唐宋八大家之一。宋仁宗庆历二年(公元1042年)进士。历任地方知县、通判、知州等职。神宗继位,擢为参知政事,次年拜相。锐意改革,实行变法,力图富国强兵,被誉为“中国十一世纪的改革家”。由于保守派的激烈反对,新法屡遭挫折,未能成功,被迫两次罢相。晚年退居江宁(今江苏省南京市)。封荆国公,世称王荆公。卒谥文,又称王文公。主张文学应当“有补于世”,重在“适用”。主张其诗文应当直接为政治服务、反映社会矛盾和民生疾苦。体现了“起民之病,治国之疵”的进步思想。散文雄健峭拔,后世列为“唐宋八大家”之一;诗歌长于说理,见解精辟,风格遒劲清新,明朗刚劲。词作不多,但风格高峻。一些作品蕴藉含蓄不足,有散文化倾向。晚年所作小诗,意境清新冲淡,修辞工巧精美,人称“半山体”。有《临川集》传世。

《王安石》

传记。柯敦伯著。商务印书馆1929年10月版。全书共18章,第一章为王安石年谱。自第二章至第十八章,系统地介绍王安石的生平仕履、政治思想、政治实施(包括理财、改革军政、改革学制、治水、攘外)、哲学观念、文学成就、书法风格及传世著作等。此书中未叙及王安石之词作,但是对于了解王安石这位词人的身世遭遇、人格心态和情感特征以及某些词作的著作背景,均不无裨益。

《王安石》

传记。邓广铭著。人民出版社1975年7月版。全书以丰富的史料和浅近的文笔,对王安石所处时代的阶级矛盾和民族矛盾,王安石的“三不畏”精神及其改革的指导思想和主要措施,改革的失败及其退休生涯,后人对王安石改革的评价等,作了细致的叙述和评价。但关于他的哲学思想、文学作品和学术论著则未加论述。

《王安石》

传论。张白山著,上海古籍出版社1986年8月版。《中国古典文学基本知识丛书》之一。本书主要评介王安石的事迹及其文学成就。全书共9节,前三节述介王安石的家世与时代、地方官吏时期的政治生活、两任宰相与变法之争;以下依次论王安石的哲学、文学思想、散文与前后期诗歌创作,并兼评其词。书中对王安石与同时诸作家诗人的关系及其对后世的影响。都作了评述,内容充实,颇有参考价值。

王安石

王荆公长短句不多,合绳墨处,自雍容奇特。(宋·王灼《碧鸡漫志》)

王荆公论词,虽知“细雨梦回鸡塞远”之妙,然自作未免平直板硬,不及其儿之饶翠也。(清·贺裳《皱水轩词筌》)

王半山词瘦削雅素,一洗五代旧习,惟未能涉乐必笑,言哀已叹,故深情之士,不无间然。(清·刘熙载《艺概·词概》)

王安石1021—1086

字介甫,晚自号丰山老人,抚州临川(今属江西)人。庆历初进士,神宗时除翰林学士,拜同中书门下平章事、加尚书左仆射兼门下侍郎,封荆国公,厉行新法,后退居金陵,卒,赠太师,谥文。工诗文,简练雄洁,拗折峭深,亦能词,有《临川先生歌曲》,近三十首,其高处清旷苍凉,感慨中别具超迈之致,已开苏轼先导。

王安石1021—1086

字介甫,号半山,抚州临川(今属江西)人。庆历二年进士。嘉佑三年提点江东刑狱,向仁宗上万言书,提出变法主张。神宗时曾两次为相,积极推行新法,力图变法致强,遭保守派反对,新法受阻。后罢相退居江宁,封荆国公,世称王荆公。著有《临川集》一百卷。

王安石从政治家立场出发,坚决反对西昆体的浮靡文风,强调文学和政治的关系:“尝谓文者,礼貌教治政云尔。”(《上人书》)基于这种观点,王安石于唐代诗人中,最推崇杜甫,在《老杜诗后集序》中云:“予考古之诗,尤爱杜甫氏作者。”其《杜甫画像》云:“吾观少陵诗,为与元气侔。力能排天斡九地,壮颜毅色不可求。浩荡八极中,生物岂不稠?丑研巨细千万殊,竟莫见以何雕锼。”高度评价了杜甫忧国忧民的进步思想,揭示出杜诗获得成功的主要根源。于李杜,王安石持抑李扬杜论,曾编选《四家诗》,以杜甫第一,李白第四,认为“白之歌诗,豪放飘逸,人固莫及,然其格止于此而已,不知变也。至于甫,则悲欢穷泰,发敛抑扬,疾徐纵横,无施不可,……此甫之所以光掩前人而后来无继也。”(陈正敏《遁斋闲览》)甚至说“白识见污下,十首九首说妇人与酒。”他对韩愈的作品,也深表不满,以为是“徒语人以辞。”并作《韩子》诗,批评他“力去陈言夸末俗,可怜无补费精神。”对李商隐则颇示首肯:“王荆公晚年亦喜称义山诗,以为唐人知学老杜而深得其藩篱,惟义山一人而已。”称颂义山“永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟”等名句“虽老杜无以过也。”

王安石1021—1086

北宋政治家、文学家。《宋史》有传。字介甫,号半山。抚州临川(今江西抚州)人。庆历二年(1042)进士,授签书淮南判官,七年,改知鄞县,多有政绩。嘉祐二年(1057)知常州,次年,移提点江东刑狱,入为三司度支判官,向仁宗上万言《言事书》,主张变法革新,然未被采纳。迁知制诰,以母丧去职。神宗即位,起知江宁府,召为翰林学士兼侍讲,再上书,力陈变法之必要,与神宗意合。熙宁二年(1069)拜参知政事,全面推行变法。次年,拜同中书门下平章事。因新法遭保守派激烈反对,七年,罢相,以观文殿大学士出知江宁府。八年,复相。九年,再罢相,出判江宁府,退居江宁半山园。次年,封舒国公。元丰二年(1079)复拜尚书左仆射,观文殿大学士,改封荆国公。卒,赠太傅。绍圣中,谥文。崇宁三年(1104),追封舒王。王安石为唐宋八大家之一,诗文词并有很高成就,他主张文学创作“务为有补于世用”即与社会政治生活密切联系,其创作与之相契。他的赋作有律赋(如《首善自京师赋》),但主要还是抒情言理的短小文赋,如《龙赋》、《历山赋》、《思归赋》等,皆百字左右。各篇内容充实,不为空言,如《龙赋》谈立身之则,《思归赋》、《释谋赋》抒发内心孤独与矛盾之情,对于全面认识王安石,有一定价值。著有《临川集》。

王安石【同义】总目录

王安石半山荆公拗相公獾郎

王安石1021—1086

字介甫,号半山,抚州临川(今属江西)人。封荆国公,世称王荆公。谥文,又称王文公。他少好读书,自百家诸子之书至于《难经》、《素问》、《本草》诸小说,无所不读,农夫女工,无所不问,表现出不同凡响的志趣。仁宗庆历二年(1042)进士。历鄞县知县、常州知州、江西提点刑狱等。任内曾试行一些改革,颇有治绩。嘉祐三年(1058)上万言书,提出政治革新主张,虽未被采纳,但影响巨大。神宗熙宁二年(1069)擢参知政事,次年同中书门下平章事,积极推行新法,抑制大官僚、大地主、大商人特权,限制土地兼并,以缓和阶级矛盾,富国强兵,巩固封建王朝统治,取得了一定成就。但由于遭到保守派阻挠,新法并未很好贯彻。熙宁七年(1075)罢相,为观文殿大学士,知江宁府。八年再相,次年再罢。晚年退居金陵,潜心于学术研究和诗歌创作。元祐元年(1086)司马光执政,尽废新法,王安石忧愤病死。

王安石是欧阳修倡导的北宋诗文革新运动的积极参加者,是唐宋八大家之一,被列宁称为“中国十一世纪的改革家”,其治学和创作均与其政治生活紧密相连。在思想意识上,为打击保守派给变法树立理论根据,曾与其子雱及门人修撰《诗》、《书》、《周官》三经新义及《老子注》等,在学校强制推行,此即所谓“新学”。在文学创作上,则主张“务必有补于世”,“以适用为本”。因此,所作多描写现实生活,反映政治抱负,表现“起民之病,治国之疵”的进步思想,其文多政治性学术性论文,《上仁宗皇帝言事书》、《本朝百年无事劄子》、

《答司马谏议书》等,皆为其变法服务;《游褒禅山记》、《伤仲永》等,重在论述治学之道; 《读孟尝君传》、《书刺客后传》等,通过对历史人物的评价,提出自己的见解,亦有鉴戒意义。文章逻辑严密,说理透辟,语言简洁,概括有力,风格拗折峭劲,独树一帜。其诗今存1 500余首,退居江宁以前的诗,多数属于政治诗,把他长期观察、分析社会现实的感受和渴望济世匡俗的抱负写进诗里。政治诗中,抒发爱国感情的诗篇占有一定比重,以咏史和怀古为题材的诗篇中也颇有传诵之作,皆有感而发,寓意深刻。王安石退居江宁后,思想上十分矛盾。一方面,他继续关心新法,写作歌颂新法成效的诗篇,如《歌元丰五首》、《元丰行示德逢》、《后元丰行》等。另一方面,由于神宗对推行新法愈来愈动摇,王安石处境愈来愈困难,他不得不借助佛理来解脱自己的精神苦闷。如《示宝觉三首》、《示无著上人》、《寓言三首》等。此外,他寄情山水,陶冶性情,写了大量山水田园诗。其中如《南浦》、《染云》、《北山》、《泊船瓜州》等都是古今公认的佳作。

王安石的赋,篇幅多很短小,不像他的某些诗文那样直接表达了他的政治见解,但是透过咏物和抒情,也反映了他的思想、性格的某些侧面。如《龙赋》,虽说艺术上并不高明,但赋中所赞美的龙德,正是作者一生的出处大节,故就其含义的精微来说,是可取的。他的《释谋》、《历山赋》和《思归赋》也反映其思想的某个侧面,且写得含蓄不露,像他的某些抒情小诗一样。

王安石公元1021——1086

字介甫,号半山。北宋抚州临川(今江西省抚州市)人。庆历间进士,嘉祐三年(公元1058)上万言书,主张变法。神宗即位,采纳其主张,并委以参知政事,熙宁三年(公元1070)拜为相。熙宁九年(公元1076)罢相。因其封于荆,世称“荆公”。哲宗(赵煦)时追谥文。工诗善文,为“唐宋八大家”之一。所著《毛诗新义》、《尚书新义》、《周礼新义》,总名为《三经新义》,世称“新学”。晚年著《字说》二十四卷,多主观臆说,把很多形声字看作会意字,不足信从,今不传。现存《临川集》中有《熙宁字说序》一篇,宋杨时《龟山集·字说辨》多引其说。

王安石1021—1086

北宋著名政治家、思想家、文学家。字介甫,号半山,抚州临川(今江西临川)人。庆历进士。初知鄞县,仁宗嘉祐三年(1058)任度支判官期间,向仁宗上万言书,主张改革政治。神宗熙宁三年(1070)至熙宁九年间两度任宰相,主持变法,抑制大官僚地主和豪商的特权,以期富国强兵,改变宋朝“积贫积弱”的困局,缓和阶级矛盾。由于保守派竭力反对,变法失败。此后退居江宁(今南京),封荆国公,世称王荆公。所著现存的有《临川集》、《临川集拾遗》、《周官新义》(辑本)。其法律思想主要有:(1)变法革新,加强法制。他认为,天地万物变化无穷,新事物代替旧事物是万物发展的共同规律,法律和制度也应根据时势之需而废旧立新。提出“度世之宜而通其变”的变法主张,并认为“变风俗,立法度,正当今之所急”。他还从立法、执法、守法诸方面将其变法主张具体化,要求加强封建法制。(2)德、礼、法、人,综合治理。他认为,德、礼、法、人四治,不是相互对立,水火不容的东西,四者皆为实行富国强兵必不可少的条件或工具。非礼不法因“财用”不足所致,统治者要“饶之以财,让人民财用半足。但“人情足于财用而无礼以节之,则又放僻邪侈”,故必须“约之以礼”。这就要求统治者以“至诚”的态度和自身的德行去教化人民,使之迂善远罪;若“不先教以道艺,诚不可以诛其不帅教”。德礼教化并非万能,对诚“不帅教”者,则应“待之以屏弃远方终身不齿之法”。对“不循礼”者,“待之以流杀之法”。法是德礼的保障,其强制作用必不可少。他特别强调执法官吏在法治中的重要作用,指出:“兴利除弊,非合众智则不能尽天下之理”,立法离不开贤达之士;“守天下之法者,吏也,吏不良,则有法而莫守”,执法更需良吏,变法成败的关键在于有无足够的人才。德、礼、法、人必须四者并用,综合治理,才能达到富国强兵的目的。

王安石1021~1086

北宋政治家和思想家。字介甫,号半山,抚州临川(今属江西)人。仁宗庆历二年 (1042) 进士,同年签书淮南判官。熙宁二年 (1069) 任参知政事。熙宁七年辞相职。次年,再任同中书门下平章事,并被特授尚书左仆射兼门下侍郎。九年复辞相职。元丰二年 (1079) 再拜尚书左仆射,封荆国公。世称荆公。两度任相期间,积极推行变法改革,被列宁称为“中国11世纪时的改革家”。所著 《字说》、《钟山目录》等已佚,现存有 《王临川集》 ( 《王文公文集》) 和 《周官新义》 (辑本)。王安石有感于宋王朝 “积贫积弱” 的现象,锐意去除积弊,厘订新规,认为,治国之道,重在礼、乐、刑、政四者兼而用之,不可独任,并将教化的作用提到重要的位置。根据“权时之变”的原则,“变更天下之弊法”,制定善法以代之,目的是富国强兵。反对“禁其末而弛其本”的立法思想。针对司法活动中存在的一些混乱现象,提出据法论罪,反对引经决狱,加强对司法的统一监督和管理,特别是审判方面的重大疑难案件的最终判决和类推适用权,应由中央主管部门严格掌握、控制。重视法制的同时,更重视和强调人才在立法和执法中的作用。主张在建立法度之前,“必先索天下之材而用之”,提出培养、选拔、任用和考核司法官吏的措施。首先要改革教育内容,将“刑名书数”列为教育内容,调整考试科目,设 “明法科”,以律令 《刑统》大义和断狱作为考试内容; 凡经进士诸科考试被录取者,必须再考一次律令、大义和断案,合格的才可委以官职。其次,对已任用者“试之以事”,不仅仅以考试决定其进退。王安石的法律思想对于完善宋朝的法制,促进社会生产力的发展,有积极作用。

王安石1021—1086

北宋政治家、思想家。字介甫,号半山。抚州临川(今属江西)人。世称临川先生。青少年时期随父生活,受到良好教育和影响。庆历2年(1042)登进士甲科。曾签书淮南判官、鄞县知县、舒州通判、提点江东刑狱等职。在长期的地方官生活中,他目睹了当时土地兼并、苛税重役、吏胥贪暴和自然灾害给人民造成的灾难,同时也认识到了宋中央集权制度的弊病,以及辽和西夏对宋王朝的威胁。于是,产生了变法除弊的愿望。仁宗嘉佑3年(1058),在《上仁宗皇帝言事书》中,提出改革变法的主张,未被采纳。神宗熙宁2年(1069),擢为参知政事。次年(1070),为同中书门下平章事,积极推行旨在抑制大官僚地主和豪商特权、缓和阶级矛盾、富国强兵的新政。史称“熙宁变法”。后因司马光为首的守旧派的反对等原因,变法终告失败。在神宗朝曾两度为相。卒封舒国公,又改封荆国公,谥文。故后人也称其为“荆公”。现存著作有: 《临川集》、《临川集拾遗》、《周礼新义》辑本和《周官新义》残卷,以及保存在《道藏·彭耜道德真经集注》中的《老子注》若干条。1974年,上海人民出版社编有《王文公文集》。其中,《性情》、《原性》、《性说》、《礼论》和《礼乐论》等篇比较集中地反映了其伦理思想。在人性论方面,王安石继承了先秦告子和道家的性无善恶论,认为“性不可以善恶言也”(《原性》)。反对把“性”与“情”对立起来,指出:“性情一也。世有论者曰:‘性善情恶’,是徒识性情之名而不知性情之实也”(《性情》)。主张“性者情之本,情者性之用”(同上)。认为“性”是人生而有之的喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲的感性心理机能,是人之所以有情的内在根据,而“情”则是“接于物”后所产生的感性活动及其外显。他还认为,“性”是一种理性的机能。正因为如此,所以先王才“体天下之性而为之礼,和天下之性而为之乐”(《礼乐论》)。他认为人之善恶在于情, “有情然后善恶形焉”(《原性》)。不仅在于“情”之“当于理”否,而且亦在于修习如何。“当于理,则圣也,贤也;不当于理,则小人也”(《性情》)。“习”于善则为善,“习”于恶则为恶。这种习以成善恶的观点是与善恶先验论相对立的。在人性论的基础上,王安石提出了功利主义道德价值观。他认为,“道德”就是学道而得之于心之谓,所得者即为“仁义”,因此,“不知仁义之无以异于道德,此为不知道德也”(《答韩求仁书》)。“五常”中除仁、义外,其他诸德皆“以仁为主”(同上),礼体现仁、智认识仁、信笃信仁。这就构成了他以“仁”为核心的“五常”规范体系。在对仁义的解释中,王安石给“义”以新的价值规定,提出“理财乃所谓义也”(《答曾公立书》)的命题。以“利”规定“义”,从而使“义”、“利”相统一。但是,他也反对“尽财利于毫末之间”、“务以求利为功”(《议茶法》),认为“理天下之财”亦“不可以无义”(《乞制置三司条例》),而应该以义理财。王安石还从“为己”与“为人”的关系来规定“仁义”,认为只“为己”、利己,如杨朱那样“利天下拔一毛而不为”,是“不义”;只“为人”、利他,像墨子那样“摩顶放踵以利天下”,是“不仁”。“仁义之道”应该是“必先为己,其为己有余而天下之势可以为人矣,则不可以不为人”(《杨墨》)。认为“为己”是“为人”的前提条件,而“为人”则是“为己”的必然要求。王安石非常重视道德教育的重要作用。认为道德教育既要靠言教,更要有身教,教育者必须以身作则。只有这样,才能使“民化上而不知所以教之之源”,并收到良好的教育效果。他还从“习”以成善恶的观点出发,提出了“五事成性”的道德修养论。认为“五事”(即貌、言、视、听、思)是“人所以继天道而成性者也”(《洪范传》),也是“人君所以修其心、治其身者也”(同上)。因此,必须修习“五事”,做到“不失色于人,不失口于人,不失足于人”(《礼乐论》)。其基本的修养过程就是“恭其貌,顺其言,然后可以学而至于哲;既哲矣,然后能听而成其谋;能谋矣,然后可以思而至于圣”(《洪范传》)。其中,“圣”即是其理想的人格。他认为,在社会生活中,“任德”、“任察”与“任刑”三者各有局限,不可择一而专,只有“兼用”,方是“圣人之道”。这是对儒家德治主义的继承与发展。王安石的人性论和伦理思想表现出了与当时司马光、二程理学伦理思想的对立,具有积极的进步意义。

王安石

北宋政治家、文学家,“唐宋八大家”之一。抚州市临川(今属江西省)人。生于1021年,卒于1086年。庆历二年(1042)中进士。宋神宗熙宁二年(1069)任参知政事,次年任宰相,积极推行新法,改革弊政,力主改革,史称“王安石变法”。他在诗、文、词的创作方面均有建树,尤以诗的成就最突出。今存诗1500余首,前期诗作以政治诗为主,退隐江宁的10年中,写了大量的山水田园诗。《全宋词》编录其词30首。

155 王安石

宋代著名改革家、理财家。宋神宗熙宁年间(1069—1077)曾两次为相,进行变法。他认为北宋王朝积贫积弱的重要原因,是理财未得其法,因此把理财作为变法改革的主要内容。他驳斥了把理财名为言利的传统观念,提出以义理财的观点,主张“因天下之力,以生天下之财,取天下之财,以供天下之费。”王安石主张摧抑兼并,认为清丈土地,均平赋税,把中小地主不堪忍受的赋役负担加到豪强地主身上,他们就不敢占有过多的土地。他认为商业过盛,会减少务农人数,影响农业发展;但市场萧条,则会影响商品流通和经济繁荣。国家应该掌握商品流通领域的轻重敛散之权,打击富商大贾兼并势力,保护中小商人的贸易活动。王安石认为,发展生产,开辟财源,把大地主大商人的部分兼并利益夺到国家手里,就可以做到“民不加赋而国用饶”,增加财政收入,减轻人民负担,达到富国强兵的目的,并通过各项新法把自己的理财思想付诸实践。王安石的经济思想和理财实践在当时发挥了一定的积极作用,在中国历史上有着十分深远的影响。

066 王安石

王安石在哲学上主张“元气一元论”。认为宇宙的本原是元气,它表现为金、木、水、火、土五种物质原素,五行的变化形成万物的发生变化。在五行中“有耦”,而耦之中又有耦。这种对立(耦)方面的相互作用是宇宙间事物无穷变化的内在原因。他强调一般人的认识要通过观察的“外求”活动才能得到。同时,他又承认“性之所固有”、“神之所自生”的“圣智”的存在。在历史和社会观方面,他强调“天道尚变”,主张革新,认为 “天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”。

107 王安石

北宋政治家、思想家、文学家。认为天地万物是由金、木、水、火、土五种物质构成,肯定了形体是有生之本,主张善恶有感于外物而生,人性无善恶,善恶由喜、怒、哀、乐、好、恶、欲七情产生。只是情可善可恶,性与情由外物接触而发生,否定了命定论。认为历史是变化的,人能“继天道而成性”,发挥自己的能动作用。反对因循守旧,提出“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的观点。他认为道德是人们对社会人事的认识,以及根据这些认识产生的行动。道德与人类发展有关,“父子之亲,仁义之所由始”(《季子》),仁义居于仁、义、礼、智、信的支配地位,是评价善恶的标准。人善恶的形成与风俗习惯和个人修养密切相关,强调道德教育,主张以貌、言、视、听、思来陶冶人们的道德,注重视、听的作用,“明则善视,故作哲;聪则善听,故作谋”(《洪范传》)。要求人君或圣人以道德化治天下,还主张以礼乐导人于善,促人养性。

052 王安石

北宋政治家、文学家、教育改革家。当时最有才华的学者之一。力主开发人才。认为“方今之急,在于人才而已。诚能使天下之才众多,然后在位之才可以择其人而取足焉。”他博学能辩,四方之士纷纷前来拜师求学。熙宁二年(1069)任参知政事,在神宗支持下实行变法。自1071年起,罢诗赋及明经等科,改以经义、策论试进士,改革科举制度。同年10月,立太学三舍法,将学生分成上舍、内舍、外舍三个等级,定期考试,参照学业、品行表现,合格者逐次升舍,以做到对人才的教、养、取、任的目的,使为天下国家之用。教人强调务实学以致用,以使学校成为国家储备、培养、输送人才的基地。

091 王安石1021—1086

北宋政治家、文学家。他是北宋诗文革新运动的积极参加者,主张文章合用世。散文、诗、词均有佳作。散文创作以论说文成就为突出,如《答司马谏议书》等,逻辑谨严,辩理深透,峭拔雄健,语言简约。记叙抒情散文也是深情高致,借端载道。如《游褒禅山记》等。其诗长于理致,精于修辞,内容多反映社会现实和抒发渴望济世匡俗的抱负及爱国热情。词作数量不多,但艺术成就较高,代表作《桂枝香·金陵怀古》,风格高峻,是词苑中不可多得的佳作。著有《王文公文集》。

王安石1021—1086WangAnshi

中国宋代政治家。字介甫,临川(今江西抚州)人。庆历进士。列宁称他是“中国11世纪时的改革家”(《列宁全集》第10卷,第152页注

❷)。仁宗嘉祐三年(1058)上万言书要求变法。神宗熙宁二年(1069)开始变法,两次为相,从巩固封建统治出发,实行方田均税、青苗、免役、均输、市易、农田水利、保甲养马等新法。因大地主和守旧官僚的反对,终于失败。晚年退居南京,封荆国公。现存著述有《王临川集》、《周官新义》及《老子注》等。

王安石变法的核心是财政经济的改革,具体措施有:新建立一个财政改革的领导机构;在东南地区推行均输法,以减轻江南地区运送贡品的烦难;颁布青苗法,于农村青黄不接之际对农民进行贷放:大规模进行农田水利建设,以促进农业生产;推行募役法,改官府的差役为募役,凡当役人户,以等第出免役钱;在大都市推行市易法,以打击商人的投机活动;实行免行钱,以代替各工商行会所负担实物义为交纳;推行方田均税法,运用大单位面积土地丈量方法,清理偷税漏税,以平均土地税的负担。这些改革措施主要代表了当时中小地主阶级的利益,同时也对中小工商业者有利。

王安石经济思想的核心仍然是富国强兵,但他在国家财政理论上提出了自己的见解,认为富国强兵的关键在于“善于理财”。他认为,自古以来,未曾有过“以不足为天下之公患”的,一切弊端并不产生于天财之不足,却正是在于“治财无其道”。如果治财有道,那么,“民不加赋而国用饶”是完全可以做到的。

王安石经济思想的另一特点是反兼并思想。他认为从事兼并活动的人不一定是豪强势家,商人富户也将兼并农民。他把反兼并思想贯彻到他推行的许多经济改革措施之中,如均输和市易是制止商人资本操纵,青苗法是阻止高利贷资本对农民的侵蚀,募役法是削减大地主集团即所谓“形势之家”的即得利益。他抑制兼并的办法,不是采取政治高压手段,而是通过财政征课或其他经济方式间接地予以抑制。

关于财富的生产,王安石认为须仰赖于大自然。他认为,流通中可能增大个人财富,但不能增加社会财富的总量。在国家对经济的管理上,他不完全放弃国家的经济干涉,却较倾向于经济放任。

王安石1021—1086Wang Anshi

宋代政治家、文学家。字介甫,号半山。抚州临川(今属江西)人。庆历二年(1042)进士及第。神宗熙宁二年(1069)任参知政事,次年拜相。制定并推行农田、青苗、均输、保甲等新法,遭到强烈反对。熙宁七年罢相,次年复拜相。熙宁九年再次辞去相位,退居江宁。封荆国公。卒谥文。

王安石是诗文革新运动的积极参加者。他主张“文者务为有补于世”。他的散文创作与他的政治活动密切关联,政论文占了很大比重。《上仁宗皇帝言事书》等文系统全面地论述国家政治情况,见解精辟,分析透彻。其他说理文字也很精采,如《读孟尝君传》、《读柳宗元传》等人物评论,发前人所未发。《诗义序》等文章阐发学术见解,独树一帜。《答司马谏议书》驳斥司马光对新法的非难,尤能体现他的论辩风格。他的记述文和游记文也以取譬说理见长,如《伤仲永》、《游褒禅山记》等。抒情文以《祭欧阳文忠公文》等篇,最为感人。

王安石的诗歌独具特色。在罢相以前,他写有许多政治诗,如《感事》、《河北民》等,表达了自己的政治抱负。罢相后,他一方面继续对新法和国家政治情况表示关心,另一方面寄情山水,潜心佛理,在诗艺上不断探索追求。他早年诗作议论较多,笔直语硬,晚年“诗律尤精严,造语用字,间不容发”,对典故、对仗、句法等尤为讲求。其诗风被称为“王荆公体”。黄庭坚、杨万里等都受到他的影响。

王安石词作数量不多,但在北宋前期却别开生面,《桂枝香·金陵怀古》将写景、怀古融为一体,并寄寓现实感慨,风格遒劲,历来为人传唱。

其诗文集包括《临川先生文集》、《王文公文集》两个不同传本。南宋李璧有《王荆文公诗笺注》。

王安石1021—1086

字介甫、号半山,抚州临川 (今江西抚州)人,北宋政治家、文学家。历任淮南判官、舒州通判、常州知府,江东刑狱提点等。宋神宗时起用为参知政事,实行改事更革,但新法未能顺利推行,公元1076年王安石被罢相,退居江宁。王安石文学造诣很高,为“唐宋八大家”之一。其著甚丰,现存的有《王临川集》、《临川集拾遗》等。王安石的人口思想:其一,以“农事为急”观。王安石认为农业是国家财源的根本,重视发展农业,增加农业人口。他提出“理财以农事为急,农以去其疾苦抑兼并,便趣农为急。”(《续资治通鉴长编》卷二二○)在他的改革内容中,绝大部分涉及农事,如“方田”、“均税”、“青苗”、“水利”、“均输”等,反映了他的重农观。其二,生财富民观。王安石认为国家贫弱,不完全是财经无节造成的,而主要是生财无道的结果。因此,他提出发展生产,开拓生财之道是富民、以及丰裕财政的关键,否则,虽善言财利也无济于事。他说:“方今之所以穷空,不独费出之无节,又失所以生财之道故也。” ( 《王安石全集》卷七五) 王安石的开发生财之道使人口富裕的观点,对后世具有重要的启迪意义。

王安石1021—1086

字介甫,号半山。北宋抚州临川 (今江西抚州) 人。庆历二年 (1042)进士,授签书淮南判官,后知鄞县,起堤堰,决陂塘,贷谷与民,出息还官,有成效。嘉祐三年(1058) 上万言书,主张政治改革,未被采纳。神宗即位,召为翰林学士兼侍讲,上 《本朝百年无事扎子》,阐述改革之必要。熙宁二年 (1069),拜参知政事,设置三司条例司,主持变法。“安石令其党吕惠卿任其事,而农田水利、青苗、均输、保甲、免役、市易、保甲、方田诸役相继并兴,号为新法,遣提举官四十余辈,颁行天下”。新法遭保守派强烈反对。熙宁七年,罢相; 次年复相,九年再罢相,出判江宁府,退居江宁 (今江苏南京) 半山园。次年,封舒国公。元丰二年 (1079),复拜尚书左仆射、观文殿大学士,改封荆国公,世称荆公。卒,赠太傅。绍圣中,谥文。崇宁三年 (1104),追封舒王。其散文雄健峭拔,为 “唐宋八大家” 之一。诗歌遒劲清新。词虽不多亦风格高峻。所著《字说》、《钟山日录》等,多已散失。今存《临川集》、《临川集拾遗》、《三经新义》 中的《周官新义》残卷,又《老子注》若干条保存于《道藏·彭耜集注》 中。

王安石1021—1086Wanganshi

北宋政治家,文学家。字介甫,号半山,抚州临川(今属江西)人。世称王荆公、王文公。出身于一个寒素的官吏家庭,少好读书,为人刚直不阿,青年时代即以天下为己任,有“矫世变俗之志”。22岁中进士后做地方官,留心民生疾苦,多次提出兴利除弊、以舒民困的建议。嘉祐三年(1058)任提点江东刑狱,向仁宗皇帝上万言书(《上仁宗皇帝言事书》),主张建立新法,对现实政治有所“改易变革”。神宗熙宁二年(1069)任参知政事,次年任宰相,开始了著名的“王安石变法”,推行农田水利、青苗、均输、免役、市易、保甲等富国强兵政策。但由于旧党的不断反对,他屡次起用,屡次被罢免,后退居江宁,忧愤而逝。王安石是一位卓越的文学家,他反对西昆派文人的无病呻吟,认为“文者,务为有补于世用而已矣”。在散文方面他是唐宋八大家之一,主要成就是审时论世的政论文,如《答司马谏议书》、《读孟尝君传》等,笔锋犀利,立意超卓,语言简炼朴实。他的诗歌主要反映当时的重大社会问题,表现了卓越的政治见解,如《河北民》、《兼并》、《收盐》、《明妃曲二首》等,遒劲峭拔。晚年罢相隐居后,由于生活和心情的变化,写了许多新颖别致的风景小诗,如《江上》、《书湖阴先生壁》、《船泊瓜洲》等,炼字炼句,艺术上更加成熟。他的词保存下来的不多,《桂枝香·金陵怀古》较有名气,意境开阔,感慨深沉,音调高昂。著作收入《王临川集》。

王安石1021—1086Wanganshi

北宋政治家、思想家、文学家,字介甫,晚号半山,抚州临川(今江西抚州)人。庆历二年(1042年)中进士。先后任淮南判官,舒州通判,知江宁府,参政知事等职。神宗时拜相,为扭转北宋积贫积弱的局势,主持变法,实施新政,后因保守派的激烈反对而二度被罢相。退居江宁(江苏南京)半山园。著作有《王文公文集》、《临川先生文集》。在哲学上是唯物主义者,其哲学思想的最高范畴是“道”,道为阴阳,再产水、火、木、金、土等五种物质形态,五行的变化形成了万事万物。反对“天人感应说”,用“新故相除”的辩证思想处理当时的社会政治问题,认为历史是变化的,强调“权时之变”,提倡“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”(《宋史·王安石传》)的精神,反对因循守旧,主张变法革新。曾与人重新注释《周官》、《尚书》、《诗经》、颁之学官,各书不用先儒传注,时称《三经新义》,以托古改制,成为新政的思想理论依据。并期望达到“一道德而同风俗”的目的。其伦理观认为:“性”是人生而有之的喜、怒、乐、爱、恶、欲的感性心理机能,“情”则是这一心理机能在“接于物”后而产生的感情活动及其外显,是喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲的外在体现,性情为一。人性具有感性与理性两种心理机能,以此划分人之性与动物之性的不同。善恶是有情之后才产生的,作为情之本的性无善恶可言,情亦无善恶之分,关键在于情是否当于“理”。即善恶标准。情之所以分善恶在于“习”,善恶是在有情之后,通过行为修习而成的。在道德规范上,推崇仁义礼智信, 其核心为 “爱”, 人们通过学习修养可把握它,使之转化为内在的德性。认为学校教育要培养“经世应务”的人才,人才的德行要通过学校教育及学生本人的 “学”与 “习”而成,强调后天学习锻炼的重要性,反对天才论。从“习”以成德性的观点出发,提出了 “五事成性”的道德修养论, “五事”即指“貌、言、视、听、思”五个方面的修养环节,“成性”指成就善的德性. 即指 “五常”。“成性”才可“作圣”。并修正了儒家的德治主义,把道德教育及作用置于 “德”、“察”、“刑”三者兼用的基础之上。列宁称他是 “中国十一世纪时的改革家。”

王安石1021~1086

北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,号半山。抚州临川(今江西省临川县)人。封荆国公,世称王荆公。谥号文,又称王文公。

王安石的文学创作以散文为主,成就也最大。是“唐宋古文八大家之一”。他的散文多属政论性,立意新,说理透,以雄健峭拔的风格著称。名篇有 《答司马谏议书》、《本朝百年无事子》、《游褒禅山记》、《读孟尝君传》 等。

另外,王安石也有诗歌1500余首,主要是政治诗,有感而发,热情饱满,内容充实,但也存在议论过多、语言生硬的毛病。晚年,他寄情山水,多写律诗、绝句,更注重推敲锤炼,技巧纯熟。《泊船瓜州》中的 “春风又绿江南岸”历来为人传诵。其词虽只存30首,但格调较高昂,代表作 《桂枝香 ·金陵怀古》堪称宋词中的佳品。他一生著述丰富,但著作大多数已散失,现存有 《临川集》、《王文公文集》,所编 《唐百家诗选》等。

王安石

北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,晚号半山。因封荆国公,又称王荆公。抚州临川(今属江西)人。其文立意超卓,以拗折峭劲著称,被列为“唐宋八大家”之一。诗风遒劲,成就超过散文。晚年所作抒情小诗,清新工丽。词风高峻,《桂枝香·金陵怀古》颇有名。今存《王临川集》、《临川集拾遗》、《三经新义》中的《周官新义》残卷、《老子注》若干条。参见“历史”中的“王安石”。

王安石1021—1086

中国北宋教育改革家。极力改革科举制度,整顿太学,创立“三舍法”,编纂教材《三经新义》。整顿专业学校,扩充武学、医学等专科学校。与“新政”相适应,强调培养“学以致用”的人才。认为人才之得失,关系国家的安危存亡。主张“夫才之用,未尝不自人主陶冶而成之者也,”即“教之、养之、取之、任之,有其道而已”。其教育改革与主张,对当时官学的整顿与兴建起了推动作用,在中国教育史上有一定影响。参见“历史”中的“王安石”。

王安石

在法律上,1.主张德礼法三者并用,德本刑末;2.认为治国之道在于立法度选贤才,法治与人治不可偏废;“吏不良,则有法而莫守”;3.应任贤使能,设律科,造就司法专门人才;4.审时度势,废旧制立新法,驳斥“祖宗之法不可变”;5.视复仇杀人为违法,反对按礼经决狱。参见“历史”中的“王安石”。

王安石1021—1086

北宋政治家、文学家、思想家。字介甫,晚年号半山老人。抚州临川(今江西抚州市)人。庆历进士。历任知鄞县、舒州通判、知常州等地方官。兴修水利、借官谷给农民,企图减轻高利贷盘剥。嘉祐初年向仁宗上万言书主张改革朝政。神宗熙宁二年(1069年)以参知政事,开始推行新政,次年拜相。他推行青苗、农田水利、市易等法,以抑制官僚、地主、富豪特权为主,以期发展生产,富国强兵,改变宋“积弱积贫”局势。但遭保守顽固势力反对,新法难行。七年、九年两度罢相。晚年退居江宁(今江苏南京)。封荆国公,世称荆公。哲学上提出“道”(元气)的变化形成万事万物,强调事物的运动变化,具有朴素唯物主义思想。又提出“新故相除”的辩证观点,主张“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”。撰《三经新义》以为变法理论根据。所作诗文体现了他的政治抱负。内中散文为“唐宋八大家”之一。雄健宏肆,揭露时弊,简练有力。诗歌险峭奇拔、颇多佳作。词则风格高峻。著有《字说》《易言》等。今存《临川集》、《唐百家诗选》及《周官新义》残卷等。参见“王安石变法”及“哲学”、法学”、“教育学”中的“王安石”。

王安石

北宋思想家。哲学上主元气说,提出“万物一气”。认为气生成“五行”,构成万物。“五行”自身变化不已,原因在于“皆各有耦”,由此构成万物“相生相继”,“新故相除”。强调“权时之变”,反对循序守旧,传有“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”之论。参见“历史”中的“王安石”。程颢(1032—1085) 北宋哲学家、教育家。字伯淳,学者称明道先生。洛阳(今属河南)人。曾与弟程颐学于周敦颐门下,同为北宋理学的奠基者,世称“二程”。哲学上,提出“以仁为本”,认为万物皆与我同体,主张“己便是尺度,尺度便是己”。认为人通过内心反省,使心寂然无事,即可达到“穷理”、“尽性”境界。倡导“心传”之说。承认“天地万物之理,无独必有对”,又认为,“天地之用,皆我之用”,只要保存“诚敬”之心,便能“与物无对”。著作有《定性书》、《识仁篇》等。后人将之与程颐之作合编为《二程全书》。中华书局1981年出版校勘本《二程集》。

王安石1021—1086

北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,号半山,抚州临川(今属江西)人。庆历二年(1042)登进上第,授鉴书淮南判官。七年,改知鄞县。历舒州通判、群牧判官、常州知州,调为提点江东刑狱,入朝为三司度支判官,上万言书,要求“改易更革”,变法国强。熙宁二年(1069)任参知政事,次年任宰相,在神宗支持下主持变法,陆续制定推行农田水利、青苗、均赋、保田、免役等新法,史称“王安石变法”。因新法遭保守派强烈反对,神宗动摇,变法受挫。熙宁七年(1074),罢相。八年,复相,九年再罢相,退居江宁(今江苏南京)半山园,变法遂告失败。元祐元年(1086),司马光执政,新法废除,王安石忧愤而卒。封舒国公,旋改封荆,世称荆公。他是唐宋古文八大家之一,其文学思想及创作都有鲜明的政治色彩,所作散文多是为变法的政治斗争服务的,尤以论说文最为擅长。作品思想进步,见识高超,议论决断。如《上仁宗皇帝言事书》。记叙散文多是借端说理,记叙与议论相结合,表达自己的思想见解。如名作《游褒禅山记》。其诗遵劲清新,词虽少,但能“一洗五代旧习”,风格高峻。其《桂枝香·金陵怀古》是词中不可多得的名篇。诗文传世有临川本《临川先生文集》100卷,有中华书局整理本等。

王安石1021~1086

北宋官吏。字介甫,号半山,小字獾郎。抚州临川(今江西抚州)人。庆历进士。初任鄞县(今属浙江)知县。嘉祐三年(1058年),任三司度支判官时, 向仁宗上万言书,提出变法主张,未纳。熙宁二年(1069年),神宗任他为参知政事,次年升宰相, 主持变法。政治上,特设“制置三司条例司”,制定和推行新法。经济上,推行均输法、青苗法、市易法、免役法、方田均税法、农田水利法。军事上,实行减兵置将法、保田法、保马法,设置军器监。变法推行8年,在发展生产、富国强兵方面效果显著。因遭司马光等大臣反对,变法失败。九年罢相,贬为镇南军节度使。后退居江宁(今江苏南京),封荆国公。具有唯物主义思想,强调“权时之变”,认为“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”。其散文雄健峭拔,为“唐宋八大家”之一。著作有《临川集》等。

临川集/临川先生文集/王荆公诗文笺注/王荆公诗文集注/王临川文选/王文选/王安石诗文选注

王安石1021—1086

北宋政治家、思想家和文学家。作为政治家,王安石的散文美学思想最大的特点是,从功利的目的出发,重在教化,有着明显的重道轻文的倾向;而所谓“道”,只是经世之学,所谓“文”,只限于治教政令的范围。他认为“治教政令,圣人之所谓文也”(《与祖择之书》,“文者,务为有补于世而已矣”,“要之以适用为本”(《上人书》),就突出地体现出上述特点。因而他的散文美学思想具有很强的实用性与浓厚的政治色彩。不过,他对散文的审美特性只是有所削弱,而不是完全取消,他把内容和形式比喻为“器”与“刻镂绘画”,以前者为“本”,后者为“容”(装饰,美化),虽有主次之分,却无取舍之意。这同古文家的文、道并重的理论固然有一定距离,而同道学家只要“道”(也有特定内涵)不要“文”的极端的偏见差别更大。再加上他的才识超卓,所以在散文创作上仍然取得了很高的成就,被列为“唐宋八大家”之一。但他利用自己的政治地位,提倡与推行他的文学主张的结果,带来了创作上雷同化的倾向。后来,苏轼在《答张文潜书》中对此作了尖锐的批评。

王安石1021——1086

字介甫,号半山,小字獾郎,抚州临川(今江西临川)人。少好读书,文思敏捷,曾巩荐之于欧阳修,修极力为之延誉,庆历二年(1042)进士,历淮南判官、鄞县知县、常州知州、江东提点刑狱等。嘉佑三年(1058)上《上仁宗皇帝言事书》,主张改革政事,后入京任三司度支判官、知制诰。熙宁二年(1069)任参知政事、同中书门下平章事,积极推行新法,因遭保守派反对,于熙宁七年(1074)罢相。次年再度入相,一年后又罢,任镇南军节度使、同平章事、判江宁府,封舒国公,改封荆,卒谥文,追封舒王。王安石是著名的改革家,也是卓有成就的文学家,被列为“唐宋八大家”之一。他注重文章的社会意义,主张文学要“有补于世”,要“适用”。其创作多为政治性学术性论文,游记散文亦多寓哲理。其文以拗折峭劲见称,结构严谨,说理透彻,笔力雄健,感情充沛,语言朴素简洁,概括力很强。《本朝百年无事札子》、《答司马谏议书》、《读孟尝君传》、《伤仲永》、《游褒禅山记》等,都是独树一帜的不朽名篇。王安石诗歌创作的成就不在散文之下,风格与散文略似,名篇佳句甚多。其词所作不多,却能一扫旧习,开豪放派之先声。王安石文学上成就甚高,影响巨大,是宋代诗文革新运动中最重要的作家之一。著有《临川集》等。

上万言书/经术务世/穿凿《字说》/坡滑之谑/悟道而笑/金版书经名

王安石1021~1086年wáng ān shí

《本草纲目》序例第1卷引据古今经史百家书目(12)。人名。北宋政治家、思想家。字介甫,号半山。抚州临川(今属江西)人。以进士官至丞相,封荆国公,世称荆公。曾上万言书。主张改革政治,推行新法,抑制大官僚地主和豪商的特权。其诗文颇有揭露时弊、反映社会矛盾之作,体现了他的政治主张和抱负。散文雄健峭拔,为“唐宋八大家”之一。诗歌遒劲清新。现存有《临川集》、《临川集拾遗》等(见王荆公)。

王安石1021-1086

北宋政治家、思想家和文学家。字介甫,号半山,抚州临川 (今江西抚州市)人。庆历二年进士,任州县官吏多年。宋仁宗嘉祐三年(1058年) 上万言书,主张改革政治,未被采纳。宋神宗熙宁二年 (1069年),任参知政事,次年任宰相,积极推行中国封建社会史上规模最大的一次社会改革变法运动。这次改革变法因以司马光为首的守旧派的反对,新政被废除。后退居江宁 (今江苏南京市),封荆国公,世称王荆公。卒谥文。在学术上,他提倡“新学”。训释《诗》、《书》、《周官》,称《三编新义》,加上《学说》,作为推行新政的理论和历史根据。在哲学上,提倡“元气一元论”,认为天地运行“咸法于道,”“道”以“元气”为主体,气生成万物,“万物一气也”,“生物者,气也”。气生成万物是通过五行来实现的,他认为,气生五行,五行即水、火、木、金、土是构成世界万事万物的五种物质元素,五行的变化推动世界万事万物的变化,“五行也者,成变化而行鬼神,往来乎天地之间而不穷者也,是故谓之行”。事物变化的原因是因为五行有耦,耦中又有耦,由此推动万物的无穷变化。关于事物运动变化的根据,他解释为,在“元气”内部存在着阴阳,阴阳既相“贼”又相“配”,即既对立又统一。相对立的对立面是互相依存的,“无春夏之荣华,无秋冬之凋落”;“轻者必以重为依,躁者必以静为主。”事物是循着“相生相继”的新陈代谢规律发展的,“有阴有阳,新故相除者,天也; 有处有辩,新故相处者,人也。”总之,阴阳的对立统一是宇宙发展的根本规律。他从上述观点出发,提出“天命不足畏,祖宗不足法,流俗不足恤”的思想,指出“天”没有意志,没有情感,因此也不能对人的善恶行为作出相应的反应,灾异或祥瑞只是自然事物的反常现象,与天没有关系。他强调人可以“继天道而成性”,发挥人的主动作用。他从“天道南变”,人应“顺天而效之”的观点,引伸出“天下事物之变,相代乎吾之前”,“必度其变”,对法度双令也应“时有损益”的思想。以此为他的改革主张奠定了哲学基础。在认识论上,他认为人具有感觉和思维能力,能认识世界,“天下之事,固有可思可为者,则岂不通其故哉?”认识必须在对事物的“外求”中才能“有得”,人的知识是在后天经验和学习中形成的。因此,他强调后天的实践,重视视、听的作用,认为善视、善听是聪明的来源。但又承认有所谓“不听而聪,不视而明,不思而得”的先验认识,承认有全知全能的圣人的存在。在文学上,他是“唐宋八大家”之一。他的散文,笔力雄健,主张适用,反对虚言无实; 其诗道劲清新,词风豪气纵横。著作有《王临川集》、《临川集拾遗》、《三经新义》 (残卷)、《字说》等。

王安石

王安石 (1021—1086),北宋政治家和思想家。字介甫,号半山,抚州临川人。仁宗朝进士。嘉祐三年任度支判官期间,为了挽救当时 “积贫积得” 的政治、经济危机,向仁宗上万言书,提出改革政治的主张。神宗熙宁三年至熙宁九年两度任宰相,积极推行青苗、均输、市易、免役、更戌、保甲等新法,即历史上著名的“王安石变法”。为此,列宁曾称他为 “中国11世纪时的改革家”。变法失败后,退居江宁。元丰二年再拜左仆射,封荆国公。世称荆公。著作为多散佚。现今流传的有 《临川先生文集》 和 《周官新义》。他的法律思想的要旨是德、礼、刑、政并用,而强调德本刑末,大体遵循儒家正统而力主变更不合时势发展需要的旧制,要求变风俗、立法度。具体表现在以下几个主要方面:

“饶之以德”、“约之以礼”、“裁之以法” 的德、礼、法并用说。他认为,社会上所以产生非礼、非法的行为,主要是由于经济上的原因。为此,统治者必须首先使人们有富足的财用。但是在人们 “足于财” 之后,如果不用 “礼” 加以节制,不用 “法” 加以束缚,仍然会发生 “放僻邪侈、无所不至” 的现象。因而统治者还必须应用 “礼乐刑政”,对人民教之以 “道义” 和 “礼节”,并待之以刑律,要求他们守礼而遵法。这就是所谓 “任德”、“任察”和 “任刑” 三者兼有并用。政事不在大小,只要统治者以德和心术去 “教化”人民,人民就一定 “化服”,并以而消除狱讼。

“度世之宜而通其变” 的变法革新论,在他看来,法从来都是统治者根据时势的需要而制定或修改的: “夏之法至商而更之,商之法至周而更之,皆因世就民而为之节。” 宋王朝当时 “财力日以困穷”,“风俗日以衰坏”,原因是 “不知法度”,不知法 “先王之政”。因此他主张变法,“改者更革天下之事”。但所谓法“先王之政”,并不是要照搬旧制,而是要 “法其意”,“视时势之可否,而因人情之患苦,变更天下之弊法”,并制定善法以代之。他除制定并推行春苗、均输等新法外,在刑事立法方面,认为当时只注意于 “薄物细故,非害治之急者,为之法禁”,而对于一些法所先急的惩罚,却皆不可得诛。在审判程序上,强调朝廷对全国司法活动应有统一的监督和管理。他认为当时司法部门审理案件,自行其是、擅作决断的情况,对加强法制不利,应当加以改变。

“大明法度”、“众建贤才” 的 “法治”与 “人治” 统一观。他重视法制,同时也重视甚至更强调 “人”,即统治者在立法、执法中的作用。在他看来,是否具备实行“法治” 足够的胜任的 “人才”,是实行变法的前提。另一方面是有了好的法律,没有好的官吏,也不行: “守天下之法者吏也,吏不良,则有法而莫守”; “在位非其人而恃法治,自古及今,未有能治者也。”据此,他还提出了培养、选拔、任用和考核司法官吏的具体方案:

❶列 “刑名书数” 于教学内容之中,使 “朝廷礼乐刑政之事,皆在于学”。

❷设 “明法科”,以律令、《刑统》 大义和断狱为考核内容。凡经进士诸科考试而被录取者,必须再考一次 “律令大义或断案”,合格的才可委以官职。

❸对已任用者 “试之以事”,不认“一日、二日之间考试其行能而进退之”,“久其任而待之以考绩之法”,改变 “令之典狱者未尝学狱” 的现象,使 “其人足以任官,其官足以行法”。总之,他认为不但 “人” 与 “法” 相辅相成,不可偏废;而且 “人” 比 “法” 更重要: “盖夫天下至大器也,非大明法度不足以维持,非众建贤才不足以保守”,既有 “善法”,又有“忠臣良士”,才可以保证法度的实行。

王安石1021—1086

北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,号半山。抚州临川 (今属江西)人,仁宗时曾任宰相,推行新法,抑制官僚地主特权,促进农业生产,以期富国强兵。后因受司马光等守旧派反对,新政被废除。曾被封为荆国公,世称荆公。提倡 “新学”与其子雯训释《诗》、《书》、《周官》 (称《三经新义》及《字说》)。哲学上认为物质性的阴阳二气生成金、木、水、火、土“五行”,构成万物。“生物者,气也。” (《洪范传》) “万物一气也。”(《周官新义》)五行运行不息、往来不穷。变化的原因是事物“皆各有耦”“耦之中又有耦焉,而万物之变遂至于无穷”。(《洪范传》)认识到矛盾对立(两、耦、对) 和统一 (和)。历史观上主张“天道尚变”、“新故相除”。反对因循保守,并传有“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤” 的论点。为 “唐宋八大家” 之一,散文雄健,诗词刚劲。著作有《临川集》、《临川集拾遗》、《王文公文集》等。现有中华书局《临川先生文集》。

王安石1021~1086

北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,号半山,抚州临川 (今属江西)人。仁宗庆历二年(1042)进士。曾任鄞县知县、常州知州、提点江东刑狱等。神宗熙宁二年,官参知政事。次年同中书门下平章事,积极推行新法。七年罢相,八年复相,九年再罢,退居江宁,封舒国公,改封荆国公,世称荆公。卒谥文。有《临川集》100卷、《临川集拾遗》等。他善古文,为唐宋八大家之一。其散文多为服务于变法斗争的政治,学术论文,如《本朝百年无事劄子》、《答司马谏议书》、《材论》等,艺术感染力虽弱,然析理深刻,结构严密,逻辑性很强。另有些游记、杂文、小品,大都立意新颖,见识超卓,语言朴素精练,风格峭峻雄健,如《游褒禅山记》、《读孟尝君传》、《伤仲永》、《书刺客传后》等。其诗内容充实丰富,不少篇章触及尖锐的现实矛盾、如《河北民》、《兼并》、《收盐》、《感事》、《发廪》、《省兵》等,表现出对人民疾苦的同情和要求改革弊政的理想。其怀古咏史之作往往借古论今,抒发个人的独特见解和政治抱负,如《杜甫画像》、《明妃曲二首》等。晚年所作写景诗,尤见艺术匠心,《泊船瓜洲》、《江上》、《书湖阴先生壁》等辞巧意新,显示其成熟的诗艺。“春风又绿江南岸”、“两山排闼送青来”是其中名句。其词今存20余首,其中《桂枝香·金陵怀古》最受传诵。他的诗词格调高昂,意境悠远,对宋诗的发展起了促进作用。但某些诗韵险语硬、多用典故、好发议论的弊病亦为后世带来不良影响。

王安石1021—1086

北宋政治家、经济改革家。字介甫, 号半山, 抚州临川(今江西抚州)人。历任鄞县令、舒州通判、三司度支判官、翰林学士等多种官职。神宗即位, 上《本朝百年无事剳子》, 历数宋初以来各种弊端, 论证改弦更张之必要。熙宁二年(1069) 任参知政事, 主持变法。次年拜相。执政期间推行农田水利、青苗、均输、市易、免役、保甲、保马、方田等新法。因遭反对, 熙宁七年、九年两次罢相,后退居江宁(治今江苏南京)半山园。他认为财富有两个源泉, 即劳动( “人力” )与自然( “天地” ),较之欧州十七世纪初威廉·配第“劳动是财富之父, 土地是财富之母”的论点早六百年。其财政观点继承了《管子》的轻重理论, 主张由国家来掌握轻重敛散之权, 以调节商品货币流通, 控制物价。其理财论主张在发展生产的基础上增加财政收入, 执行中却多方设计聚敛搜括。传世文集有《王文公文集》、《临川先生文集》两种, 后人辑有《周官新义》、《诗义钩沉》等。

王安石1021—1086

字介甫,号半山,北宋抚州临川 (今属江西) 人。仁宗庆历二年 (1042年) 进士,授签书淮南判官。七年改知勤县,“起堤堰,决陂塘,为水陆之利; 贷谷与民,立息以偿,俾新陈相易,邑人便之”(《宋史·王安石传》)。又历苏州通判、常州知州,三司度支判官等职。仁宗嘉祐三年 (1058年) 上万言书,主张改革朝政。神宗熙宁二年 (1069年) 任参知政事,开始变法,三年任同中书门下平章事,熙宁七年至九年两次罢相,退居江宁 (今江苏南京),封荆国公 (世称荆公)。以其熙宁变法著称于世。自熙宁元年入对后,共执政九年,积极推行青苗、均输、市易、免役、农田、水利等新法,取得较大成功。列宁曾将其誉为“中国11世纪的政治改革家”(《列宁全集》第10卷,人民出版社1958年版,第152页)。所著《字说》、《钟山日录》 等多已散佚,现存有 《临川集》、《临川集拾遗》,《三经新义》 中 《周官新义》残卷,及《老子注》若干条保存于《道藏·彭耜集注》 中。公开否定儒家“讳言财利”的传统观念,以理财作为变法的首要目标。指出“政事所以理财,理财乃所谓义也”(《临川集》卷七三)。强调理财重在生财,财政收入的增加应放在发展生产的基础上:“因天下之力以生天下之财,取天下之财以供天下之费” (同上书,卷三九),“欲富天下,则资之天地”,而从流通中获取财富则如“父与子市”一样,“虽尽得子财,独不富也” (同上书,卷七五)。坚决主张抑制大地主及商人资本的兼并活动,将抑兼并作为理财的重要手段,通过抑兼并增加国家财政收入,缓解各种社会矛盾。实行均输法是为了改变“富商大贾因时乘公私之急,以擅轻重敛散之权”,“稍收轻重敛散之权归之公上” (同上书,卷七○)。实行市易法是为了限制富商大贾乘时射利,减轻江南地区运送贡品的困难,加强政府对市场的控制。实行青苗法,发放青苗钱是为了改变“人之困乏常在新陈不接之际,兼并之家乘其急以邀信息,而贷者常苦于不便”,“使农人有以赴时趋事,而兼并不得乘其急”(《宋会要辑稿·食货》)。实行免役法是为了改差役为募役,迫使形势户出钱助役,“抑兼并,使趋农”(《续资治通鉴长编》,卷二三七)。实行方田均税法是为了查清豪绅地主隐产漏税情况,使其不能逃避应有的赋税负担。同时又指出从事兼并活动者不仅仅是“贵、强、桀、大”的豪强势家,若国家采取放任政策,有财而不理,“则阡陌闾巷之贱人,皆能私取予之势,擅万物之利”(《临川文集》卷八三),兼并农民。为了获取较多的财政收入,亦不主张采取过多的经济干涉,认为对工矿贸易榷法不宜过多,根据工矿贸易各业的具体情况,以经济放任与干涉政策并行。新法主要代表了当时中小地主阶级的利益,同时也照顾到中小工商业者的利益,在一定程度上打击了大地主富豪的兼并势力,因而遭到司马光、韩琦等人的反对。元丰八年 (1085年) 三月哲宗立位,五月以司马光为门下侍郎,将熙宁新法逐一废除,并尽黜推行新法之人,造成历史上有名的天佑之祸。但并不能磨灭王安石变法的成效,也不曾消除新法对后世所产生的社会影响。

王安石1021~1086Wang Anshi

politician,philosopher and man of letters of Northern Song,who came from Linchuan of Fuzhou,his literary name was Wang Jiefu,also called Banshan in his old years. Works: People of Hebei,Collecting the Salt,The Deserted Mountain,Shang Yang,Han Xin,Song of the Bright Consort,South Bank,Anthology of One Hundred Tang Masters,Ten Thousand Word Document,Record of a Trip to Baochan Mountain,etc.

王安石1021—1086

北宋名臣、杰出政治家、思想家、文学家。字介甫,号半山,小字獾郎。抚州临川 (今江西抚州)人。为人刚直不阿,有矫世变俗之志。庆历进士。初知鄞县,曾借官谷给农户,以济贫民之急。嘉祐三年(公元1058年),上万言书,提出变法主张,直集贤院,知制诰。神宗熙宁二年(公元1069年),任参知政事。次年,任宰相,推行青苗、均输、市易、免役、农田水利等新法,以期富国强兵。因遭司马光等大臣反对,新法失败。熙宁九年罢相出为镇南军节度使。元丰中,复拜左仆射,封荆国公,世称荆公。哲宗立,加司空。晚年退居江宁 (今江苏南京)。他具有辩证唯物主义思想,强调“权时之变”,反对因循保守,他认为“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”。所作散文雄健宏肆,为“唐宋八大家”之一。其政论揭露时弊,简练有力。诗歌遒劲峭拔,颇多佳作。词虽不多而风格高峻。所著《字说》、《钟山目录》、多已散失。今存《王临川集》、《临川集拾遗》、《三经新义》 中的《周官新义》残卷及《老子注》若干条。

王安石1021—1086

字介甫。宋抚州临川(江西抚州)人。庆历进士。历知鄞县、常州。嘉祐三年(1058)入为度支判官。上万言书,提出“因天下之力以生天下之财,收天下之财以供天下之费”的主张。熙宁二年(1069)拜参知政事。设制置三司条例司,主持新法。三年拜同中书门下平章事。因推行新法遭致士大夫及百姓不满,七年春罢相,出知江宁府。八年二月复拜相, 九年再罢。元丰二年(1079)拜左仆射,封荆国公。工诗善文,尤善于古文,与欧阳修同为推动北宋古文运动的重要代表,唐宋八大家之一。有《王文公文集》、《临川先生文集》及《周官新义》等。(参考图408、409)

王安石1021—1086

北宋政治家、哲学家和文学家。字介甫,号半山。抚州临川(今江西抚州)人。庆历进士。嘉祐三年(1058年)上万言书,主张变法,未被采纳。神宗即位,召为翰林学士兼侍讲,上《本朝百年无事札子》,陈述北宋开国至今各项制度弊端,阐明必须改革,与神宗意合。熙宁二年(1069年),为参知政事,次年拜相。陆续推行新法,史称“王安石变法”。由于保守派强烈反对,新政推行迭遭阻碍。七年罢相;次年再相,九年再罢,退居江宁(今江苏南京),封荆国公,世称“荆公”。心理学思想散见于《礼乐论》、《原性》、《性情》、《性说》、《洪范传》、《伤仲永》等文中,主要有: (1) 在形神观方面,主张形者有生之本,即形体是心理活动的基础,心理是形体活动的结果。(2) 在心物观方面,肯定心理活动必须反映客观事物,而客观事物乃是心理活动的源泉。(3) 在认知方面,指出认知过程由视听和思维两阶段构成,是先天因素和后天因素结合的结果。视听感知与思维的关系是: 视听是思维的基础,思维又可以支配视听。(4) 在情欲心理方面,提出性情合一说,即认为性和情的关系乃是内与外、静与动、本与用的关系。在对待情欲的态度方面,主张去情却欲说。(5) 在智能观上,主张人的智能乃“受之天”、“得乎天”与“受之人”、“得乎人”相结合的结果,并重视对人才的培养。(6) 在人性论方面,主张人的本性是无善恶的,重视“习”在善恶形成中的作用。主要著作有《王文公文集》、《临川先生文集》。

王安石

(北宋·天禧五年——元祐元年 1021~1086)臨川人。字介甫,號半山。慶歷二年 (1042)進士,翰林學士,歷任諸職,以神宗政事顧問,帝深倚之。熙寧二年(1069)拜參知政事,官至宰相。謀改革政治,實施新法,于政治、經濟、軍事諸方面斷行變革,與地主、豪商、皇族、官僚、權貴矛盾冲突。遭反擊,貶謫外放。復召還,重獲神宗至信,以强權施新法,有所成效。神宗駕崩,保守派司馬光立朝,安石等革新派瓦解,國朝一返舊態。安石執政約十年,封荆國公,卒謚文。安石精研詩,善屬文,為“唐宋八大家”之一,其上仁宗《萬言書》乃千古之名篇。工書法,黄庭堅云: “荆公書法奇古,似晉宋人間筆墨。”又云:“荆公率意而作,本不求工,而蕭散簡遠,如高人勝士敝衣破履。”遺作殊少,清内府亦無存其墨迹,〈楞嚴經旨要〉 一卷蓋為天下孤本。著有《周官新義》、《字說》、《毛詩義》、《唐百家詩選》、《臨川集》。《宋史》 卷三百二十七有傳。

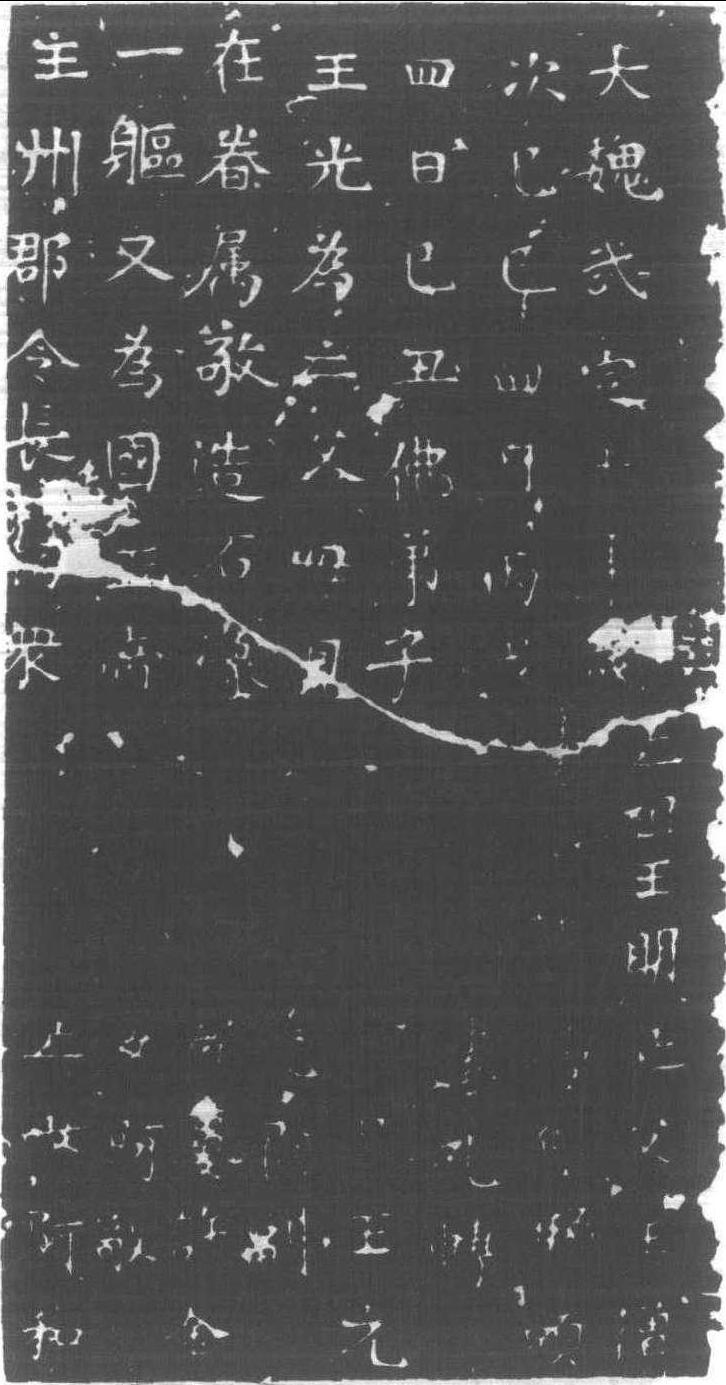

王光造像記 (局部)

- 湖北省古生物与珍稀古生物群落是什么意思

- 湖北省古生物图册.半索、脊索动物是什么意思

- 湖北省古生物图册.原生、古杯、多孔、蠕形动物是什么意思

- 湖北省古生物图册.植物是什么意思

- 湖北省古生物图册.腔肠、苔藓、腕足动物是什么意思

- 湖北省古生物图册.节肢、棘皮动物是什么意思

- 湖北省古生物图册.软体动物是什么意思

- 湖北省国家重点保护野生动物图鉴是什么意思

- 湖北省图书馆是什么意思

- 湖北省审判土豪劣绅委员会暂行条例是什么意思

- 湖北省家畜家禽品种志是什么意思

- 湖北省工团联合会是什么意思

- 湖北省工艺旅游品公司是什么意思

- 湖北省常用动物药是什么意思

- 湖北省常见高等植物分类手册是什么意思

- 湖北省建设厅是什么意思

- 湖北省建设银行学校是什么意思

- 湖北省志:大事记是什么意思

- 湖北省情是什么意思

- 湖北省惩治土豪劣绅暂行条例是什么意思

- 湖北省扬子江国际旅行社是什么意思

- 湖北省扬子江游船总公司是什么意思

- 湖北省教育考试院是什么意思

- 湖北省旅游学校是什么意思

- 湖北省旅游局是什么意思

- 湖北省旅游管理条例是什么意思

- 湖北省桥汇民贸友谊外轮供应公司免税店是什么意思

- 湖北省海外旅游总公司是什么意思

- 湖北省消费者委员会是什么意思

- 湖北省珍稀濒危植物野外识别手册是什么意思

- 湖北省立幼稚园是什么意思

- 湖北省第一次农民代表大会是什么意思

- 湖北省第一次工人代表大会是什么意思

- 湖北省职工国际旅行社是什么意思

- 湖北省邮电通信网络是什么意思

- 湖北省重点野生植物保护优先序及其保护策略是什么意思

- 湖北省银行是什么意思

- 湖北省(武汉市)是什么意思

- 湖北省(鄂)是什么意思

- 湖北确定5个农田水利现代化试点是什么意思

- 湖北社会科学是什么意思

- 湖北社会科学概览是什么意思

- 湖北神之旅旅行社有限公司是什么意思

- 湖北神农架自然保护区是什么意思

- 湖北科技精英是什么意思

- 湖北秦墓是什么意思

- 湖北移动通信公司是什么意思

- 湖北竹溪中药资源志是什么意思

- 湖北纺纱官局是什么意思

- 湖北纺织四局是什么意思

- 湖北织布官局是什么意思

- 湖北经济大观是什么意思

- 湖北经济开放战略是什么意思

- 湖北统计年鉴是什么意思

- 湖北绿松石雕是什么意思

- 湖北美术学院是什么意思

- 湖北老青砖是什么意思

- 湖北自强学堂是什么意思

- 湖北自然保护区是什么意思

- 湖北良友旅行社有限公司是什么意思