狄Dí

现行较常见姓氏。今上海之松江,河北之固安、尚义、景县,山东之昌乐、平邑、东平、龙口,内蒙古之乌海,山西之太原,甘肃之酒泉,安徽之贵池,广东之新会,四川之合江等地均有分布。汉族、满族有此姓。《郑通志·氏族略》 收载。其源不一:

❶郑樵注云: “周文王封少子于狄城,因氏焉; 或言成王封母弟孝伯于狄城。”其地在今山东博兴西南之高苑镇。此以国为氏,系出姬姓。

❷ 《姓氏考略》 注引 《路史》云: “炎帝参卢后有狄氏。”

❸又引 《北史》 注云: “高车种有狄氏。”

❹又据 《五代史》 注云: “唐宗赐所俘契丹将惕隐姓狄名怀忠。”

❺又 《姓氏词典》据《魏书·官氏志》 注云: “系北魏库狄氏所改。”库狄,鲜卑族姓。出自慕容氏。

❻ 《中国姓氏大全》 注云: “春秋时狄国 (今) 河北正定县之后。”

❼又云:“周代狄族活动于齐鲁晋卫之间,以族为氏。”

春秋卫有狄黑,孔子弟子; 唐代有狄仁杰,太原人; 宋代有狄青; 又有狄承嗣; 明代有狄斯彬,嘉靖进士;清代有狄亿。

狄dí

❶中原人對北方各族的泛稱。《漢書》揚雄《羽獵賦》:“仁聲惠於北狄,武義動於南鄰。”《後漢書》班固《西都賦》:“因茲以威戎誇狄,燿威而講事。”

❷古之小官。秦時未央宮中以金屬製爲像,漢時尚存。張衡《西京賦》:“高門有閌,列坐金狄。”

狄(一)

《诗经·大雅·瞻印》:“舍尔介狄。”毛传:“狄,远也。”疏:“毛读‘狄’为‘逖’,故为远也。”《荀子·赋》:“修洁之为亲,而杂污之为狄者邪?”清 王念孙《读书杂志·荀子(八)》:“‘狄’读为‘逖’。逖,远也。……此言智之为德,近於脩洁,而远於杂汙也。”

2.通“趯”,跳跃,形容轻狂浮躁。

《荀子·非十二子》:“吾语汝学者之嵬容:其冠絻,其缨禁缓,其容简连,填填然,狄狄然。”唐 杨倞注:“狄,读为‘趯’,跳跃之貌。”

3.通“剔”、“鬄”,治理,翦除。按:狄,《集韵》他歷切,入声,锡韵;今音“ti”。按:“狄”、“剔”古音仅有清浊之异。清 朱骏声《说文通训定声·解部》:“狄,叚(假)借为‘𩮜(剔)。’”

金文《曾伯簠》:“克狄淮夷。”《诗经·鲁颂·泮水》:“桓桓于征,狄彼东南。”汉 郑玄笺:“‘狄’当作‘剔’。剔,治也。”唐 陆德明《经典释文》:“狄,《韩诗》作‘鬄’,除也。”

- 上一篇:犹

- 下一篇:狄(二)

狄(二)

《周礼·天官·内司服》:“揄狄阙狄。”注:“狄,读为‘翟’。翟,雉名。”《礼记·乐记》:“然後钟磬竽瑟以和之,干戚旄狄以舞之。”唐 孔颖达疏:“狄,羽也。”又《玉藻》:“夫人揄狄。”(言画为雉羽以饰衣。)元陈澔注:“狄,翟,雉羽也。”《史记·夏本纪》:“贡维土五色,羽畎夏狄。”南朝裴骃《集解》引孔安国曰:“夏狄,狄,雉名也。”按:《尚书·禹贡》作“翟”。

- 上一篇:狄(一)

- 下一篇:犿

狄

(一)dí ❶周时北方的少数民族部落。见 《史地篇》[狄]条。

❷谋略。参见[介狄]条。(二) tì 铲平,治服。通 “剔”。《鲁颂·泮水》六章:“桓桓于征,狄彼东南。”郑 《笺》: “狄,当作‘剔’,剔,治也。东南,斥淮夷。”陈乔枞《四家诗异文考》: “《笺》训‘剔’ 为 ‘治’,治与除同义。”

狄

周时北方的一个少数民族部落。《鲁颂·閟宫》五章: “戎狄是膺,荆舒是惩。”《孟子》: “周公方且膺之。”又: “无父无君,是周公所膺也。”赵岐注:“膺,击也。惩,艾也。周家时击戎狄之不善者,惩止荆舒之人,使不敢侵陵也。”朱熹《集传》:“戎,西戎;狄,北狄。”

狄

读音t·i(ˋ),为i韵目,属i—er韵部。他历切,入,锡韵。

❶往来疾速貌。

❷邪恶;邪辟。

❸[狄狄]跳跃貌。

狄

读音d·i(ˊ),为i韵目,属i—er韵部。徒历切,入,锡韵。

❶我国古代对北部少数民族的统称。

❷古代小官。

❸麋的一种,力强体大。

❹姓。

狄dí

❶我国古代北方的一个民族;泛指古代北方民族

△ 北~|戎~。

❷姓。

狄dí

❶ 我国古代对北方少数民族的统称。

❷ 姓。

狄

见〔簡狄〕

另见yi

狄

见〔有狄〕

另见di

狄

當作剔,治也。《詩經·魯頌·泮水》: “桓桓於征,狄彼東南。” 鄭玄箋:“狄當作剔。剔,治也。” 陸德明《經典釋文》: “狄,王他歷反,遠也。孫毓同鄭作剔,音同。沈云毛如字,未詳所出。《韓詩》云鬄,除也。”

❷北方曰貉狄。《周禮·夏官·職方氏》:“職方氏掌天下之圖,……六狄。” 鄭玄注:“鄭司農云: 北方曰貉狄。”

❸往來疾也。《禮記·樂記》: “流辟邪散,狄成滌濫之音作,而民淫亂。”鄭玄注:“狄、滌,往來疾也。”陸德明《經典釋文》: “狄,他歷反,注同。”

體大力强之麋鹿。《爾雅·釋獸》:“麋,牡麔、牝麎其子麌,其跡躔;绝有力,狄。”邢昺疏:“此釋麋之種類也……其絕異壯大有力者名狄也。”參見本類“麋鹿”。

狄dí

〖名词〗

古族名。亦作“翟”。春秋前,长期活动于齐、鲁、晋、卫、宋、邢等国之间,与诸国有频繁的接触。公元七世纪时,分为赤狄、白狄、长狄三部,各有支系。因为他们主要居住在北方,故又通称为北狄。秦、汉以后,“狄”或“北狄”曾是中原人对北方各族的泛称之一(8)。《寺人披见文公》:今君即位,其无蒲、狄乎? ——现在您做了晋国国君,难道就没有蒲人、狄人了吗? 《吕相绝秦》:吾与女伐狄。——我同你去攻打狄。《叔向贺贫》:诸侯亲之,戎、狄怀之。——诸侯亲近他,戎、狄归向他。

狄dí

我国古代称北方民族。又称北狄。《礼记·王制》:“北方曰~。”《史记·货殖列传序》:“富者得势益彰,失势则客无所之,以而不乐;夷~益甚。”

狄*dí

B5D2

❶我国古代北方少数民族的泛称。也称“北狄”、“翟”。

❷古代的低级吏役。

❸麋的一种,体大力强(见《尔雅》)。

❹姓。

民族

族(汉~;藏~;满~;回~;彝~;苗~;白~;侗~)

汉民族:汉(汉族;~民) 中华 华胄 黄族 华夏族

古代少数民族:夷(东~;西南~;蛮夷戎狄) 番(番族;~落;西~;诸~) 羌(西~) 髻(~髦) 蛮(蛮夷;髦蛮) 戎(西戎;阴~;鬼~) 裔 叟 僰 俅 笮 霞氐 羯 纥(回纥) 胡(胡人) 狄 貊 粤(百~) 虏(鞑虏) 鞑(鞑子) 长(~夷) 猃狁 匈奴 獯鬻 左语 鞮译 靺鞨 鞮汗 鬼族 鬼方 韦韝 吐谷浑

四方少数民族:鞮译象寄

旧时泛称某些少数民族或南方人:蛮子

旧称未开化的南方少数民族:蛮人

现代各民族:苗 蒙 藏 彝 回 傣 土 佤(佤族;佧佤) 瑶 侗 独(~族;~龙) 京(京族) 鞑靼仫佬 仡佬 锡伯

本族以外的民族:外族(~入侵) 殊族 异族 异类

种族:族 种(种类;黄~;白~;黑~)

卑贱的种族:贱种

弱小民族:瘠牛羸豚

另见:家族 国家 社会 家庭

狄dí

徒历切,入锡。

❶泛指我国北方少数民族。《礼记·王制》:“北方曰~,衣羽毛,穴居,有不粒食者矣。”

❷位低的官吏。《礼记·丧大记》:“无林麓则~人设阶。”

〖狄〗 粵 dik6〔迪〕普 dí

古代對北部少數民族的統稱。《論語.子路》:「雖之夷〜,不可棄也。」(之:前往。夷:古代對東部少數民族的統稱。)狄

中国古代北方民族。亦作“翟”。❶即殷代鬼方及周代𤞤狁。因其分布地区主要在成周雒邑以北,又称北狄、北翟。以游牧为业,善长骑战。春秋时,狄人内乱,分为长狄、赤狄、白狄等支派。后长狄灭于齐、卫之手,赤狄被晋所亡,白狄被赵所灭。至战国时期,完全融合于华夏族,其活动不见史载。

❷秦汉之后,中原人对北方各族轻蔑的泛称。

狄

❶亦作“翟”。中国古族名。春秋以前居于河西、太行山一带。《竹书纪年》云:“(商)武乙三十五年,周王季伐西落鬼、戎,俘二十翟王”。孟子云:“(周)太王居邠(豳),狄人侵之。”春秋初,屡与晋交兵,并向东发展,进入华北,东与齐、鲁、卫为界,居今陕西、山西、河北、山东等省的山谷地带。以游牧为业,善骑战,南灭邢、卫、温,兵及齐、鲁、宋诸国。周襄王二十四年(前628),狄人内乱,分为赤狄、白狄、长狄、众狄等部,各有支系。初赤狄最强,役属其他各部。公元前六世纪后,大部先后败亡于晋,唯白狄之鲜虞人于春秋末建中山国。因狄人主要居住在我国北方,故又通称为“北狄”。

❷秦汉以后中原人对北方各族的泛称,含有轻侮的意思。

092 狄

中国北方古代民族,亦称翟。华夏族来源之一。春秋时有三个支派:赤狄,分布于今山西长治地区,实力最强, 由潞氏、皋落氏、留吁氏、 甲氏、铎辰氏、𪪳咎如氏6个氏族组成。公元前594年晋灭潞氏,又灭其余诸氏;白狄,分布于今陕北一带,公元前6世纪中叶东迁至今河北石家庄一带,由鲜虞氏、肥氏、鼓氏、仇由氏4个氏族组成。后来肥、鼓、仇由氏为晋所灭,公元前507年鲜虞建中山国,公元前406年为魏所灭,后复国即后期中山国,公元前296年为赵所灭;长狄,分布于今西起山西平阳、潞安东至山东边境一带,有支系鄋瞒等,公元前607年为齐、卫所灭。秦汉以后,“狄”或“北狄”成为北方各族的泛称。

狄

官名。西周时期置。掌守帝王家庙。《尚书·顾命》:“狄设黼扆、缀衣。” 周秉钧易解: “狄,即 《周官》守祧之职。‘守祧’ 注: 故书祧作濯。翟与狄通,故夷狄亦作夷翟,翟服亦称狄服,守祧亦作狄人矣。《周礼》守祧,掌守先王先公之庙祧,其遗衣服藏焉。” 孔传:“狄,下士。”

狄

中国古代北方民族。《国语·郑国》于西周末已有狄的记载。“狄”是中原诸夏对北方一些部落与国家的称呼。春秋初,在秦、晋、郑、卫、邢等国以北,即今陕北及山西、河北的中部及北部,活动着许多强悍有力的部落,中原人称之为戎,因其方位在北部,故又称之为北戎。“冬,狄伐邢”。这是《春秋》中第一次出现狄的记载,因其在北,故称为北狄。此后约一百年,出现了赤狄、白狄、长狄等称号。自春秋中叶至战国中叶以前,戎、狄往往混称,这与其族类比较接近有关。战国以后,狄人的主要部分已经分化,其他部分则因胡人南下而融入于胡人之中。故战国末年及秦汉以后的北狄,则系指胡人、东胡族系各民族。自《春秋》庄公三十二年记载有狄的活动后约百年间,赤狄一直是北狄中人数最多、实力最强的族团,也是与中原诸侯抗衡的主要力量。赤狄分布于今山西长治地区,由皋落氏、潞氏、留吁氏、甲氏、铎辰氏、廧咎如氏等族组成。自庄公三十二年(前662年)“狄伐邢”,经三、四年时间,北狄即破邢、卫,与齐、郑、宋等中原大国对峙。此后,晋献公、晋文公时都曾把赤狄作为主要防范、进攻之敌。晋公子申生曾多次统兵伐皋落氏,为晋国开拓疆土。潞氏是继皋落氏之后赤狄中最强的部落。其君潞子婴儿娶晋景公之姐为妻。潞氏执政刺杀婴儿,杀死其妻。晋国于前594年出兵灭潞氏。潞氏的余民散入廧咎如氏。前588年,晋与卫联合攻伐廧咎如氏。此后赤狄余部先后被灭。白狄的名称出现于公元前627年。这年,狄趁晋襄公新立及与秦战于崤之机,向晋发动进攻,晋襄公与姜戎在崤全歼秦军,回师途中“败狄于箕,郤成子获白狄子。”白狄与秦都在雍州,其最初的分布区域是在今陕北及陕西洛水流域。后受秦国的压迫和晋国和戎政策的诱惑而东迁至河北。白狄由鲜虞、鼓、肥等部组成。鼓、肥先后被晋灭亡。鲜虞于公元前507年败晋师于平中,俘晋大夫观虎。次年,鲜虞即建立中山国,并迁居中山城。此后,直至公元前406年灭于魏,中山国立国历时百年。前381年前后,“中山复国”,领有土地“方五百里”,前296年灭于赵。长狄,始见于《左传》文公十一年(前616年),又名鄋(sōu)瞒。长狄活动于齐、鲁、宋、卫之间,曾攻打过齐、鲁、宋、卫等国。晋灭赤狄潞氏时,长狄酋长焚如也被俘。

狄

又作“翟”。❶中国古代北方民族名。春秋时和诸国接触频繁,公元前7世纪分为赤狄、白狄、长狄三部。通称北狄。战国时融于华夏族。

❷秦汉以后中原人对北方各族的泛称,含轻侮意。

狄dí

❶中国古代称北方的民族。

❷姓。

狄dí

❶ (中国古代称北方的民族) Di,a term given to northern tribes in ancient China

❷ (姓氏) a surname:~ 青 Di Qing

另见 see also tì。

◆狄拉克 Dirac;

狄塞尔 Diesel

狄

❶北方古族名。亦作翟,因狄人主要居住在北方,故又称“北狄”或“北翟”。一说狄即商代之鬼方、周代之“𤞤狁”。史载,周族先祖不膹、公刘等居于“戎、狄之间”。《毛诗故训传》云:“(周)古公处豳,狄人侵之”,被迫弃豳(今陕西旬邑县境)而迁至周原(今陕西岐山)。《竹书纪年》载:(商)武乙三十五年,周王季“伐西落鬼、戎,俘二十翟王”。可见狄族与周族相邻并有频繁接触。在商朝及属国周的打击下,狄族部分北迁到蒙古高原,直至今南西伯利亚贝加尔湖一带,成为后来高车人的一部分,故《魏书·高车传》云:“(高车)盖古赤狄之余种也。初号为狄历,北方以为敕勒,诸夏以为高车、丁零”。另有部分狄人投降了商朝,其酋长因功被封为侯,史称※“鬼侯”,后融入华夏中。其余狄人逐渐东迁,居于河西、太行山一带。后者在春秋初与秦、晋为邻,屡与晋交兵,并向东发展,进入华北,东与齐、鲁、卫为邻,居今陕西、山西、河北、山东等省的河谷地带。向南攻击邢、卫,灭温,败周,伐郑,兵及齐、鲁、宋诸国。周襄王二十四年(前628),狄人内乱,分为※赤狄、※白狄、※长狄、※众狄等部,各有支系。初赤狄最强,役属其他各部。公元前6世纪以后,各部先后败亡于晋,并逐渐融入华夏中,唯白狄之鲜虞人于春秋末建※中山国。狄人以游牧为业,兼狩猎,善骑射,作战勇猛。有商品交换,“贵货易土,土可贾”。已产生阶级分化,贫者“穴居”,富者有居室,但甚简陋,“狄君之为室也,堂高三尺,壤陛三垒,茅茨弗剪,采椽弗刮”。服饰“衣羽毛”,“披发左衽”,不同于华夏的束发右衽。语言不同于华夏,一说属于阿尔泰语系。与诸夏交往时,由“舌人”从中传话。

❷秦汉以后中原人对北方各族的泛称之一。

狄

古族名。亦作“翟”。因其主要居住于北方,故又称“北狄”。秦汉以后为中原人对少数民族的泛称。

狄

又作“翟”。古代北方民族。春秋以前居于河西至太行山一带的中国北方。在《竹书纪年》、《孟子》等书中即有记载。春秋初,屡与晋交兵,并向东发展,进入华北,东与齐、鲁、卫等国为界,居今陕西、山西、河北、山东等省的山谷地带。以游牧为业,善骑战,曾灭邢、卫、温,与齐、鲁、宋诸国交兵。周襄王二十四年(前628)狄人内乱,分为赤狄、白狄、长狄、众狄等部,各有支系。初赤狄最强,役属其他各部。公元前六世纪后,大部先后败亡于晋,唯白狄之鲜虞人于春秋末建中山国。因狄人主要居住在我国北方,故又通称为“北狄”为秦汉以后中原人对北方各族的泛称。

狄

邑名。战国齐地,在今山东高青县东南。

狄

古族名。也作“翟”。春秋前,长期活动于齐、鲁、晋、卫、宋、邢等国之间,与诸国接触频繁。以畜牧为业,“无文书、俗简易”, “习于攻战”。公元前七世纪时强盛,曾攻破洛邑逐周襄王,而立子带为天子。侵凌中原。当是之时,狄分为三部:赤狄、白狄、长狄,各有支系。因居位于北方,故又通称为北狄。秦汉以后,“狄”及“北狄”成为中原地区对北方少数民族的泛称。

△狄dí

7画 犬部 我国古代泛称北方的民族。

狄( )

)

史牆盤,殷周金文集成10175,西周中期

㽙(畯)民永不巩(恐)狄(惕)。

曹伯狄簋,殷周金文集成4019,春秋![]() (曹)白(伯)狄乍(作)□

(曹)白(伯)狄乍(作)□![]() □

□![]() (尊)𣪕(簋)。

(尊)𣪕(簋)。

古璽彙編836,戰國

長狄。

古陶文彙編3.759,戰國

狄尹。

秦印文字彙編

狄城之印。

張家山漢簡·脈書24,西漢

聞木音則狄然驚。

漢印文字徵

狄丞。

漢印文字徵

狄齎之印。

漢印文字徵

狄農之印。

雁門太守鮮于璜碑陽,東漢

慰綏朔狄。

受禪表,三國魏

……東夷、南蠻、西戎、北狄……

李蕤墓誌,北魏

隴西郡狄道縣都鄉和風里人也。

梁子彦墓誌,北齊

遂使戎狄無厭,來□有道。

盧伯卿墓誌,唐

狄公仁桀。

李壽墓誌,唐

隴西狄道人。

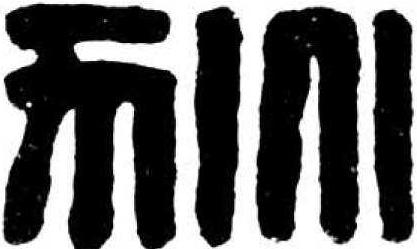

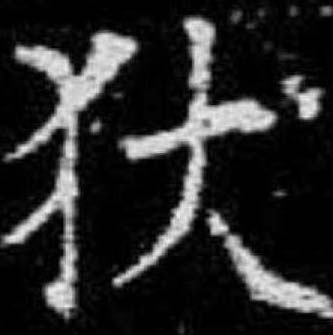

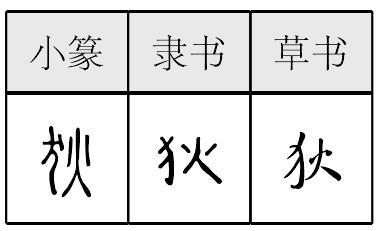

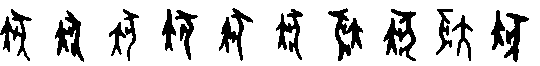

《説文》: “狄,赤狄,本犬種。狄之爲言淫辟也。从犬,亦省聲。”

中國古代民族名,分赤狄、白狄、長狄諸部,各有支系。因其主要居住在北方,故通稱爲北狄。秦漢以後,狄或北狄曾是中原人對北方各民族的泛稱。蔑稱故从犬。

狄★规◎常

dí形声,小篆从犬,亦省声;隶定为“狄”,音符变为火。本义为我国古代民族名,假借为姓。

狄 (dí)

(dí)

赤狄本犬種。从犬,赤省聲。

*狄dek

[甲骨]

[金文]

[小篆]《說文》:  , 北狄也。 本犬穜。狄之為言淫辟也。从犬,亦省聲。(十篇上)

, 北狄也。 本犬穜。狄之為言淫辟也。从犬,亦省聲。(十篇上)

甲骨从犬、从大,金文訛成从火?創意不詳。

- 周永生是什么意思

- 周永祥是什么意思

- 周永莹是什么意思

- 周汉是什么意思

- 周汉是什么意思

- 周汉是什么意思

- 周汉东是什么意思

- 周汉反教案是什么意思

- 周汉平是什么意思

- 周汉清是什么意思

- 周汛是什么意思

- 周汝昌是什么意思

- 周汝明是什么意思

- 周汝沆是什么意思

- 周汝沆是什么意思

- 周汝瑛是什么意思

- 周汝登是什么意思

- 周汝登是什么意思

- 周汝诚是什么意思

- 周沆是什么意思

- 周没我是什么意思

- 周没我是什么意思

- 周沧渊是什么意思

- 周沧米是什么意思

- 周沧米是什么意思

- 周沧米是什么意思

- 周沧米画集是什么意思

- 周治平是什么意思

- 周治梅是什么意思

- 周治渭是什么意思

- 周法高是什么意思

- 周法高是什么意思

- 周法高是什么意思

- 周波合格率是什么意思

- 周泰是什么意思

- 周泰初是什么意思

- 周泰祚是什么意思

- 周泽是什么意思

- 周泽华是什么意思

- 周泽春是什么意思

- 周泽昭是什么意思

- 周泽昭是什么意思

- 周泽民是什么意思

- 周泽民是什么意思

- 周泽长斋是什么意思

- 周洁是什么意思

- 周洁是什么意思

- 周洁是什么意思

- 周洁娴是什么意思

- 周洪泽是什么意思

- 周洪谟是什么意思

- 周流源是什么意思

- 周流览于四海兮,志升降以高驰。是什么意思

- 周济是什么意思

- 周济是什么意思

- 周济是什么意思

- 周济是什么意思

- 周济是什么意思

- 周济是什么意思

- 周济是什么意思