古代名物 > 教育類 > 教材部 > 經書 > 熹平石經

熹平石經 xīpíngshíjīng

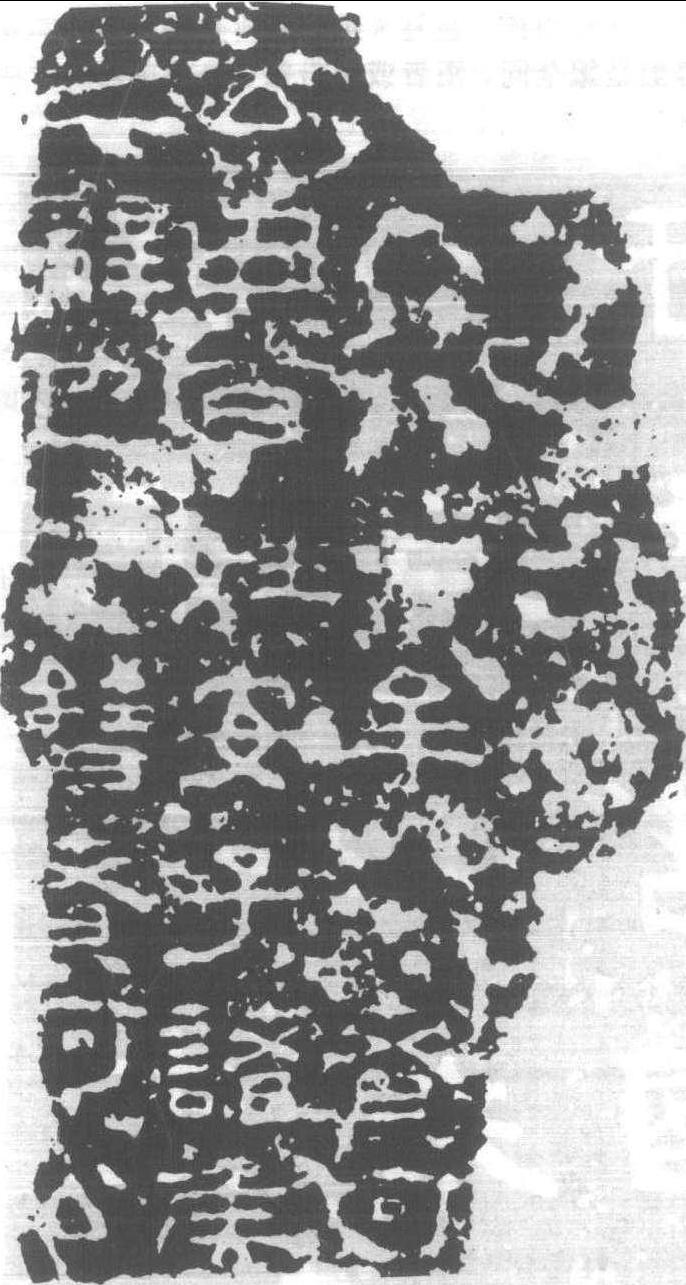

亦稱“漢石經”、“一體石經”、“一字石經”。漢靈帝熹平四年刻石立碑,是我國歷史上最早的官定儒家經書標準本。由蔡邕用隸書一種字體寫成,故又稱“一體石經”、“一字石經”。石經包括五經(《魯詩》、《尚書》、《易》、《儀禮》、《春秋》)及《公羊傳》、《論語》共七部,四十六碑,約二十萬字。六朝後漸散亡,宋人洪适收輯石經殘字二千一百十一字,載於《隸釋》。此後東漢太學遺址(今河南偃師朱家圪壋村)常有殘石出土,近人馬衡滙爲《漢石經集存》,存八千餘字。《後漢書·蔡邕傳》:“邕以經籍去聖久遠,文字多謬,俗儒穿鑿,疑誤後學,熹平四年……奏求正定六經文字,靈帝許之。邕乃自書丹於碑,使工鎸刻,立於太學門外。於是後儒晚學,咸取正焉。及碑始立,其觀視及摹寫者,車乘日千餘兩,填塞街陌。”《晉書·文苑傳·趙至》:“年十四,詣洛陽,游太學,遇嵇康於學寫石經,徘徊視之不能去。”《隋書·經籍志一》:“後漢鎸刻七經,著於石碑,皆蔡邕所書。”

熹平石經

喜平石經殘石

一曰 〈鴻都石經〉。東漢·靈帝 (劉宏) 熹平·四年(175),祭酒蔡邕諸家校勘儒家經典 《書》、《詩》、《儀禮》、《公羊傳》、《論語》等七經文字,着刻工上石,立於洛陽太學門外。成於九年後即光和六年(183)。碑高三米餘,幅廣一米二。凡四十六石。書體皆隸。碑文以正字校勘經文之誤舛。此乃石經之嚆矢、鎸刻經籍之始源。建碑未幾,遽遇董卓兵亂,三分之二被毁焉。幸免者屢經板蕩,遂漸亡佚。唐·貞觀(627—649)間,魏徵竊搜細訪,查得殘存者亦不足十一。五季亂中,復遭摧佚。迄宋,洪適搜得遺文一千九百餘字,刻於會稽。後再四散,一時不見斷片。清末,校證學盛行,〈熹平石經〉 斷塊漸有出土,由是翁方綱《漢石經殘字考》、羅振玉《熹平石經殘字集録》、有正書局《漢石經殘字》等佳篇相繼問世,使漢代經典與文字漸顯實狀。民國十一年(1922),徐鴻寶、馬衡等着目於此,在洛陽内外遍訪盡尋,獲得斷石九十餘塊,為一時奇迹。諸斷石,清阮元、黄易、白堅等有所珍藏,大都屬小件。白氏舊藏之十數片,後流入日本,歸中村不折氏書道博物館。此經文蓋出自傭書者之手,不下十數人,書法遂不甚特出。舊傳蔡邕書丹,事屬可疑,縱然信之,亦僅部分也。而今觀之,竟無一處似邕書。清錢泳常摹刻其中二、三塊,因屬精摹,故有名。然字體方整,中規入矩,全失自然筆趣,淪為隸書末流,屬斯時標準之館閣書。

- narbonne是什么意思

- narbonne 纳博讷是什么意思

- narcisse 那喀索斯是什么意思

- narcissi是什么意思

- narcissus是什么意思

- narcotic是什么意思

- narcotics是什么意思

- narcotics squad是什么意思

- narendra deva是什么意思

- narendranaath是什么意思

- narendra nath dutta是什么意思

- narendraprabha是什么意思

- narendrapur是什么意思

- narendrayasas是什么意思

- naresh mehta是什么意思

- nari是什么意思

- nari-bhavan是什么意思

- narino,antonio是什么意思

- narir mulya是什么意思

- narisyanta ⅰ是什么意思

- narisyanta ⅱ是什么意思

- narita是什么意思

- naritirtha是什么意思

- narma是什么意思

- narmada是什么意思

- narmada river是什么意思

- narmada ⅰ是什么意思

- narmada ⅱ是什么意思

- narmadyati是什么意思

- narmagarbha是什么意思

- narmasphota是什么意思

- narmyaan jaati o ayaang-narmyaan saahitya dviteeya prastaaba是什么意思

- naroi是什么意思

- narraganset是什么意思

- narragansett bay是什么意思

- narrate是什么意思

- narrow是什么意思

- narrowly是什么意思

- narses是什么意思

- narsingh mehta是什么意思

- narst mehta是什么意思

- nart是什么意思

- nartaka是什么意思

- nart de是什么意思

- nart hhart是什么意思

- naru是什么意思

- narula法是什么意思

- narula连续刺激法是什么意思

- narva是什么意思

- narvaez,panfilode是什么意思

- narvik是什么意思

- narvik 纳尔维克是什么意思

- narwhale是什么意思

- narx是什么意思

- narx jinrx是什么意思

- narya是什么意思

- nasa是什么意思

- nasadasiya sukta是什么意思

- nasal是什么意思

- nasaq是什么意思