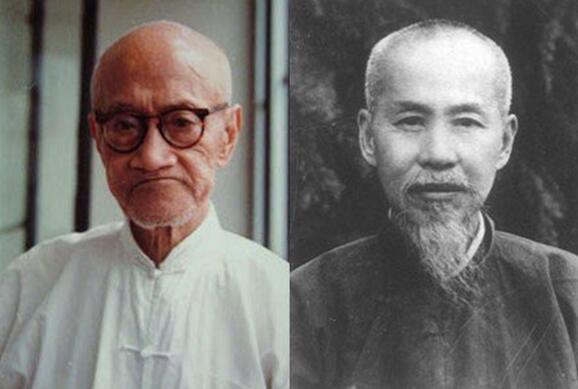

熊十力1884—1968

湖北黄冈人

同盟会员。著名哲学家,史学家。曾任北京大学教授,全国政协委员等职。著有《因明大疏册注》、《新唯识论》、《原儒》、《佛学名相通释》等。

原名:升恒、继智

字:十力、子贞、子真

号:漆园、逸翁

自称:漆园老人

人称:十力大师

别名:定中

熊十力1885—1968

现代哲学家。原名继智、升恒,字子真。湖北黄冈人。青年时代曾投身湖北新军,参加“日知会”,奔走于反清革命。辛亥革命时曾出任都督府参议,后又追随孙中山参加护法运动。1920年起,脱离政界,专事理论学术研究。曾从欧阳竟无学习佛法,后在北京大学任教,主讲《新唯识论》,以博学精思蜚声海内外。抗战时期在四川复性书院、勉仁书院讲学。抗战胜利后复回北京大学任教。新中国成立后历任中国人民政协特邀代表及第二、三、四届全国委员会委员。熊一生对印度佛教各宗和我国传统哲学儒道诸家研究精深,且不囿陈说,驰骋古今,尤对阳明、船山之学有深刻见解,且自创《新唯识论》,是一独特的积极辩证法体系。其哲学思想以“体用不二”、“翕辟成变”“反求自识”为纲宗,强调舍故趋新, 自强不息,宣扬认识论中的主体性原则。这在我国近现代哲学论坛上自成一家,对海内外学术界产生了深远影响。一生写出专著二十多部,立言三百万字,中华书局将出版多卷本《熊十力论著集》。

熊十力

| 熊十力 熊十力及其哲学 熊十力先生追悼会在沪举行 | 李霜青 | (台湾)商务印书馆1979年再版 中国展望出版社1985年12月版186页 解放日报、文汇报1979年4月20日 |

| 陆王之学的新发展(介绍熊十力及马一浮二先 生的思想) | 贺 麟 | 建国导报1945年1卷17期 |

| 谈熊十力与马一浮 | 敬 园 | *畅流1960年21卷10期 |

| 怀熊十力先生 熊十力先生剪影 谈熊十力 一代大儒黄冈熊十力思想研究 熊十力先生象赞 熊十力(1885—1968) | 周开庆 居浩然 王化棠 李霜青 居浩然 陶惠英 | *中国一周1961年599期 *传记文学1963年3卷1期 *畅流1966年33卷11期 *湖北文献1967年3期 *传记文学1969年15卷2期 *传记文学1976年28卷6期,*民国人物 小传第2册第247页 |

| 先父刘静窗先生与熊十力先生在晚岁通信论学 与交游的经过 | 刘述先 | *中报月刊1980年8期 |

| 哲者熊十力先生 熊十力大师传(及补遗) 熊十力的哲学思想简介 熊十力哲学研究 熊十力与《新唯识论》 熊十力生平简介 怀念熊十力先生 熊十力 | 馀 子 燕大明 高振农 华 勇 魏达志 哲 边 孙自诚 (美)包华德主编 沈自敏译 | *中报月刊1980年11期 *中报月刊1980年11期 社会科学(上海)1983年1期 国内哲学动态1984年8期 读书1985年4期 吉林大学学报1985年6期 九江文史资料选辑第2辑第173页 中华民国史资料丛稿译稿·民国名人传记 辞典第5分册第110页 |

| 探究真实的存在——略论熊十力 | 杜维明著 林镇国 译 | *近代中国思想人物论第6册第313页 |

| 熊子真 熊十力(1885—1968) 胡適之、梁漱溟、熊十力三位北大哲学系教授的 风范与创建 | 贺觉非 刘君祖 冯炳奎 | 辛亥武昌首义人物传(上册)第42页 *环华百科全书第13册第393页 *学府纪闻·国立北京大学第311页 |

| 熊十力(1884—1968) | 简明不列颠百科全书第8卷第692页 |

熊十力

| 熊十力及其哲学 回忆熊十力 | 郭齐勇 政协湖北省黄冈县 委员会编 | 中国展望出版社1985年版172页 湖北人民出版社1989年版277页 |

| 熊十力与中国传统文化 玄圃论学集:熊十力生平与学术 熊十力评传 天地间一个读书人:熊十力传 熊十力学术思想评传 怀念熊十力先生 《熊十力及其哲学》序 熊十力先生易学思想管窥——读《乾坤衍》 纪念熊十力先生诞辰一百周年学术讨论会综述 试论熊十力“新唯识论”思想的形成 熊十力哲学思想的逻辑发展 熊十力与王学 关于熊十力 熊十力伦理思想三题 熊十力与生命哲学 熊十力与近代文化 熊十力与近代传统 熊十力思想述评 论熊十力的孔子观 20世纪中国著名学者、哲学家熊十力(1885— 1968) | 郭齐勇 郭齐勇整理 宋志明 郭齐勇 丁为祥 冯友兰 萧萐父 唐明邦 李维武 宋志明 郑家栋 杨国荣 杨玉清 高瑞泉 赵德志 周澄宇 高瑞泉 秦英君 傅伯言 赖功欧 李维民主编 | 台北远流出版社1990年版264页 生活·读书·新知三联书店1990年版413 页 百花洲文艺出版社1993年版250页 上海文艺出版社1994年版252页 北京图书馆出版社1999年版353页 光明日报1986年1月6日 武汉大学学报1986年1期 武汉大学学报1986年1期 武汉大学学报1986年2期 学术月刊1987年8期 求是学刊1988年2期 天津社会科学1989年2期 群言1989年8期 学术月刊1993年3期 辽宁大学学报1993年3期 史林1995年2期 华东师范大学学报1995年6期 史学月刊1998年1期 江西社会科学2000年11期 中国人物年鉴(2000)第13页 |

| 熊十力传略(附:著作目录) 归宗儒学的熊十力 熊十力(1884—1968) | 郭齐勇 赵刚 京声 溪泉 | 中国当代社会科学家(十)第350页 民国文坛名流归宿第93页 新中国名人录第385页 |

熊十力1885——1968

原名升恒、繼智,字子貞,號十力,湖北黄岡人,1885年 (清光緒十一年) 生。幼年從父讀書。18歲入武昌凱字營投軍。1904年與吕大森等在武昌成立科學補習所。翌年,與胡蘭亭等在武昌成立日知會後,考入陸軍特别學堂。1906年籌設黄岡軍學界講學社; 同年11月,萍醴之役,謀響應,事泄,返黄岡鄉間暫避。1911年武昌起義後,任都督府參謀。1912年舉家遷至江西德安。1916年8月,參加廣州護法,旋回德安,绝意仕途、專心致力學術。1920年8月至南京,入支那内學院歐陽漸門下,深究内典,1921年辭去。1922年北京大學聘為特約講師。1924年返黄岡,在朝天寺設私塾授徒。1925年春,武昌師範大學改组為武昌大學,應邀至校任教; 是年秋,又返北京大學任教。1928年至中央大學哲學系任教; 秋天,再回北京大學。九一八事變後,返杭州休養。1932年秋,再返北大任教。1933年暑假,乃避難至山東鄒平。1935年返北大。1937年抗日戰争爆發後,即回黄岡故居。1938年春,遷重慶。1939年夏,應聘至馬一浮所創之復性書院任教,不久即辭職,寄寓璧山,成立講習會。1941年至北碚梁漱溟所創辦之勉仁書院任教。1944年入居正籌組中國哲學研究所籌備處,任所長。1947年返北大,參加中國哲學會。1948年7月,至浙江大學哲學系講學。1949年春至廣州; 10月赴北京,任北京大學教授。1954年退休。1968年5月23日在上海逝世。終年83歲。著有《新唯識論》、《十力語要》、《佛家名相通釋》、《讀經示要》等。

熊十力

熊十力

熊十力 (1885—1968年)湖北黄冈人。原名继智,又名升恒、定中,字子贞,号十力,晚年号漆园、逸翁,室名存斋。父熊其相,秀才、塾师。母高氏。其相有6男3女,十力行三。

幼牧牛,从父兄读书。倾心革命,立志图天下事。

19岁至武昌,投湖北新军当兵。1905年,冬,考入陆军特别小学堂。1906年,结识刘静庵,加入日知会、同盟会,组织黄冈军学界讲习社,联络军界、学界志士,宣传覆清,预备起事。后遭通缉,隐匿江西乡间。1908年返黄冈,教书为生。

1911年,武昌起义后,任湖北都督府参谋。12月,与吴昆、刘子通、李四光称“黄冈四杰”,曾聚会武昌雄楚楼,庆贺光复。李书:“雄视三楚”,十力书:“天上地下,唯我独尊。”1914年,与秀才韩樾之女韩既光结婚。

1917年,赴粤参加护法运动,佐孙中山幕。年底,蔡元培在北京大学创进德会,致书支持,与蔡始订文字交。居穗半年,对时局深感失望,称:“党人绝无在身心上做工夫者,如何拨乱反正?”“誓绝世缘,而为求己之学。”“此为余一生之大转变,直是再生时期。”

1918年6月由广州至上海,序老友张纯一《谈道书》称:“茫茫大地,……惟有撑拳赤脚,独往独来于天地间而已。”又游庐山,题壁曰:“数荆湖过客,濂溪(周敦颐)而后我重来。”旋返德安。本年秋,汇集1916以来笔札25则,自印《熊子真心书》。蔡元培作序曰:“今观熊子之学,贯通百家,融会儒佛。其究也,乃欲以老氏清静寡欲之旨,养其至大至刚之气。”丁去病作跋,称其人为“孤怀独往者”。

1919年,执教于天津南开大学。暑期至北平,在广济寺会晤梁漱溟。1920年秋,经梁介绍,入南京支那内学院,从欧阳渐(竟无)大师习佛学。

1922年冬,应聘为北京大学特约讲师,主讲唯识论。与梁漱溟同住地安门吉安所。1923年,《唯识学概论》(第一种本)出版。是年,结识林宰平,并会晤梁启超。“余与宰平及梁漱溟,同寓旧京,无有暌违三日不相晤者。” 1924年,更名十力。随梁漱溟至山东曹州办学。1925年春,应武昌大学校长石瑛之聘在该校执教,同事中有郁达夫、方东美、李璜等。秋,返北大,主讲因明学。与梁漱溟等十馀人同住十刹海东梅厂胡同,斋名“广大坚固瑜珈精舍”, 日为“朝会”,静默自省。1926年,《唯识学概论》(第二种本)出版。

1927年至南京中央大学养疴,与欧阳竟无、汤用彤、李石岑、吕澂等师友过从。春,至杭州西湖,与严重同住法相寺。在南高峰与严重、梁漱溟、张难先、陈铭枢等聚谈数日。1930年,《唯识论》(第三种本)出版。《尊闻录》中有言曰:“凡有志根本学术者,当有孤往精神。”“人谓我孤冷。吾以为人不孤冷到极度,不堪与世谐和。”是年在杭州与马一浮订交。1932年,“一·二八”前,曾力劝老友陈铭枢抗敌,并上书(国民政府主席)林森称“今宜下决心,与倭人死战而不宣。”战后,赴阵地慰问十九路军将士,并与陈铭枢合影。10月,《新唯识论》(文言文本)出版。

1932年11月,返北平,仍在北大讲授唯识学。住崇外缨子胡同梁漱溟家。林宰平、张申府、张岱年、汤用彤、邓高镜等时或过从,学生中有郑奠、罗庸、郑天挺、罗常培、牟宗三等。12月,南京支那内学院刘定权撰《破新唯识论》。1933年,2月, 《破〈破新唯识论〉》出版,对刘文进行反批评。5月,致胡适长函以《要在根本处注意》为题在《独立评论》发表,胡适在“附记”中称其“是今日国内最能苦学深思的一位学者。”本年住后门二道桥,又与张孟劬、张东荪、钱穆、蒙文通等相过从。1935年10月,发表《文化与哲学——为哲学会进一言》,就中国文化建设和哲学问题提出看法:“儒家思想,宜图复兴,以为新哲学创生之依据。”本月,《十力论学语辑略》(1932—1935年短文51篇,云颂天、谢石麟辑录,后改名为《十力语要》卷一)出版。是年,与(俄)钢和泰、(德)李德华有往来。1936年,往来论学者有冯文炳、贺麟、金岳麟、黄艮雍等。三十年代旧京寓所有自题堂联“道之将废矣,文不在兹乎。”有马一浮题赠对联“毗耶座客难酬对,函谷逢人彊著书。”

七七事变次日,化装商人,乘运煤货车逃离北平,间关返回武汉。冬,抵重庆。1938年,春,居璧山。对学生讲民族、历史、气节,说:“日本人决不能亡我国家,决不能亡我民族,决不能亡我文化。”1939年,夏,赴乐山乌龙寺,在马一浮主持的复性书院担任主讲。8月19日, 日寇轰炸乐山,寓所、文稿尽毁,人亦受伤。与马一浮在办学方法上意见相左,遂于11月辞去教职,移居来凤驿。1940年,寄居北碚金钢碑勉仁书院梁漱溟处。1941年,《十力语要》卷二(1936—1940年短文书札)出版。1943年8月,北京大学校长蒋梦麟续聘为教授。1944年,与居正、陶希圣等筹建中国哲学研究所,任所长,居正任董事长,3月,《新唯识论》(语体文本)在重庆出版,为其代表作,揭橥“体用不二,心物不二,能质不二,吾人生命与宇宙大生命本来不二。”贺麟后曾撰文评其学为“陆王心学之精微化、系统化、最独创之集大成者。”谢幼伟则称《新唯识论》(1944年)和贺麟《近代唯心论简释》(1942年)、章士钊《逻辑指要》(1943年)三书是抗战时期最有创获,最有永久价值的哲学著作,“是中国哲学的新生。”

1946年,主持黄海化学工业研究社哲学研究部,未几即结束。汇编《十力语要》卷三(1942—1946年短文书札)、卷四(《尊闻录》等)。本年,蒋介石先后两次赠巨款助办研究所,均璧还不受,称:“当局如为国家培元气,最好任我自安其素。” 1947年4月,抵北平,与冯文炳(废名)同住,仍在北大授课,学生中有殷海光。12月,“十力丛书”(仅印《新唯识论》、《十力语要》一至四卷两种)印行,版本精审。1948年,2月,应浙江大学校长张其昀之聘,至浙大任教。张其昀、谢幼伟、郑奠集资为其建宅,命名“漆园”,遂自号漆园。自题堂联:“白首对江山,纵横无限意;丹心临午夜,危微俨若思。”收池师周遗孤池际安为嗣女,改名熊池生,字仲光。仲光随侍兼习佛学。秋,偕仲光至广州,住番禺黄氏观海楼黄艮庸家。

1949年,与台港钱穆、唐君毅、牟宗三、徐复观、胡秋原等通讯较多。10月,(政务院副总理)董必武、(中国科学院院长)郭沫若电邀北上。12月,《十力语要初续》(1947—1949年短文书札及仲光学佛札记《困学记》)、《韩非子评论》经徐复观等安排在香港出版。《初续》中云:“吾国人今日所急需要者:思想独立,学术独立,精神独立,一切依自不依他,高视阔步,而游乎广天博地之间,空诸依傍,自诚自明。以此自树,将为世界文化开发新生命,岂惟自救而已哉?”

1950年3月,离穗北上,任北京大学教授,在家授课,每周两点钟。董必武、徐特立、郭沫若、陈铭枢、李四光等来问候,与梁漱溟、林宰平、贺麟、冯文炳、张东荪、张申府等过从,与齐白石缔交。著《与友人论张江陵》,称:“学术思想,政府可以提倡一种主流,而不可阻遏学术自由研究、独立创造之风气。”曾致函毛泽东,建议设立中国哲学研究所,培养研究生;恢复南京内学院、浙江智林图书馆、勉仁书院,分别由吕澂、马一浮、梁漱溟主其事。1951年,《论六经》出版。书末附致林伯渠、董必武、郭沫若长函,重申致毛函中各项建议,并称:“予确信全世界反帝成功后,孔子六经之道当为尔时人类所急切需要,吾愿政府注意培养种子。”“晚周学术复兴运动,此时纵不能作,而搜求晚周坠绪,存其种子,则万不可无此一段功夫。中国五千年文化,不可不自爱惜。”此信如致毛函亦无结果。1953年,《新唯识论》(壬辰删定本)在董必武协助下出版。陈荣捷在美发表文章,介绍《新唯识论》。1954年,以居京索莫,决定去沪依子世菩。离京前董必武、林伯渠、吴玉章设宴饯行。

1954年10月抵上海。1956年2月,任第二届全国政协委员。(此后,1960年、1964年连续任第三届、第四届全国政协委员。)6月,在陈毅关照下,移家淮海中路一座花园楼房。12月,在董必武等协助下,《原儒》上下卷在沪出版。1958年4月,《体用论》在沪出版。1961年夏,梁漱溟编成《熊著选粹》,后又撰《读熊著各书书后》。秋,《乾坤衍》在京出版。1962年5月,致唐致中、唐君毅、牟宗三信中说:“平生少从游之士,老而又孤。海隅嚣市,暮境冲寞。长年面壁,无与言者。”秋,王元化来请教佛学。1963年,以诸葛亮“使庶己之志,揭然有所存,恻然有所感”命意,名书室为“存斋”,著《存斋随笔》。又自作联:“衰年心事如雪窖,姜斋(王夫之)千载是同参。”在沪时期,与周予同、周谷城、陈子展、任鸿隽、李平心等有过从。

“文革”中被日夜批斗、扫地出门。然仍上书批驳“文革”,常独自流泪狂呼:“中国文化亡了!”

1968年5月23日在虹口医院含恨弃世。夫人韩既光亦于1971年5月病逝。夫妇骨灰葬黄冈。

遗有:长女熊幼光(1915年—)、子熊世菩(1921年—)、次女熊再光(1925年—)、嗣女熊池生(仲光)。

1968年7月,香港东方人文学会、哲学会举行熊十力追悼大会,吴俊升、唐君毅致悼词。1979年4月上海各界人士在龙华革命公墓举行追悼大会,周谷城致悼词。7月台文化界举行“熊十力先生追念会”,牟宗三讲话。1985年12月在黄冈举行“纪念熊十力先生诞生100周年学术讨论会”,梁漱溟、张岱年等发表论文,贺麟、张申府等发来贺电。前此,熊墓移至巴河畔白羊山颠。梁漱溟题“熊十力先生韩既光夫人之墓”。碑文由郭齐勇撰写、虞愚书。

传记有: 《熊十力传记资料》(台湾版)、景海峰《熊十力》(台湾版,1991年)萧萐父等编《玄圃论学集——熊十力生平与学术》(1992年)、郭齐勇著《天地间一个读书人——熊十力传》(1994年)。

研究著作有:郭齐勇《熊十力与中国传统文化》(香港版,1988年)、郭齐勇著《熊十力思想研究》(1993年)等。

熊十力1885—1968

中国近现代著名哲学家,现代新儒学的重要奠基人。原名继智,又名升恒,字子真,号漆园老人。湖北黄冈人。幼时家贫,为人牧牛,自学经书。17岁当兵。曾参加辛亥革命和护法运动。后来“念党人竞权争利,革命终无善果”(《十力语要》卷4),遂专力于学术。1918年辑往日笔记成《熊子真心书》自印行世,蔡元培为之序。1920年入南京支那内学院问佛法于欧阳竞无,专攻唯识。1922年应聘北京大学,主讲唯识学,前后凡四十余年。1932年浙江图书馆出版《新唯识论》文言文本,标志熊十力开始由佛入儒,初成“新唯识论”的理论框架。抗日战争爆发后,曾著《中国历史讲话》、《读经示要》等读物,以激发民族思想。1944年重庆商务印书馆出版《新唯识论》语体文本,表明作者已彻底完成由佛到儒的转折,成为新陆王型的现代新儒家。又出《十力语要》等。中华人民共和国成立后,任北京大学教授,是全国政治协商会议第二、三、四届委员。1954年始定居上海,上海龙门印书局先后出版其《厚儒》(1956年)、《体用论》(1958年)、《明心篇》(1959年),1961年中国科学院影印其《乾坤衍》,1963年著《存斋随笔》。中华书局自1985年始出版《熊十力论著集》。熊十力融合周易、儒家陆王心学和佛教唯识宗理论,建构了一个博大深邃的儒家心性论的哲学体系—新唯识论,在中国近现代哲学史上自成一体。他认为,人的本心,也是天地万物的本体,它自明自觉,圆满无缺,是真善美的根据。儒家悟识此意,便知人生有天上的崇高意义,无限的丰富精神,于是对世界和人生便不有空幻之想,而充满改造的勇气。人又有感觉欲望,它常使人把外物看作是独立于心的实在,并执着于它,这就产生了习心。习心是对本心的染污,是恶的来源。因此人人都需断污染转习心,进行道德修养。他认为先儒的修养方法往往是减,最终近于空寂,失去本心活跃开辟的天性,“若如我说,成能才是成性,这成的意义就是创。”(《十力语要》卷4)创新即是返本,只有把本心中潜伏的圆满德性源源不断地创发出来,遍于一切事物,才能保任仁心,证量本体。“内圣”的道德价值惟有通过“外王”才能贯彻。批评宋明诸师荒废外王之学,使民族日益式微,强调内圣不可废,而外王尤不可无,勿以空疏为安,应知人生责任。在当世尤应将中国的反己尽性至命之学,与西方物理世界的格物之学及时调和,以助民族复兴

熊十力

中国哲学家。1884年生,1968年去世。湖北省黄冈市人。幼时从父学习五经章句和史籍,粗通经史。10岁丧父后,一边放牛一边自学。1905年入湖北新界特别学堂仁字斋。1906年与同县刘子通等在武昌联合军界、学界的有识之士成立黄冈军界讲习社,并加入日知会。辛亥革命爆发后,参加了光复黄州等革命活动,1917年到1918年参加了护法运动,不久赴粤,佐孙中山幕,后目睹党人争权夺利,慨然弃职,从此专注学术研究。1920年,由梁漱溟介绍入南京支那内学院学佛教唯识论。1923年受聘至北京大学讲授唯识论,在讲授中背弃了唯识论的观点,著《新唯识论》创立了自己的独特的哲学体系,稍后又作《破新唯识论》。抗日战争胜利后,一直在北京从事学术研究,1954年定居上海。

104 熊十力1884—1968

哲学家。早年曾参加武昌起义和 “护法”运动,后转入学术一途。1920年秋入南京支那内学院从欧阳竟无学佛学。1922年冬去北京大学任教,不久便着手构造其新唯识论哲学体系。抗日战争期间,曾在乐山复性书院、北碚勉仁书院讲学。中华人民共和国建立后,为中国人民政治协商会议特邀代表及二、三、四届全国委员会委员。哲学上融会佛儒,创立了新唯识论哲学体系。认为本体即是“吾人的本心”,“此心(谓本心)即是吾人的真性,亦即是一切物的本体。”并吸收佛家唯识论的理论加以论证。同时批评佛老的“滞寂守静”、割裂体用,强调本体“即此生化流行者是”,而不是离开生化流行的现象别有所谓本体。认识上推重直觉,认为要达到对宇宙本体的认识只能依靠本心的 “反求自识”,实现一种“亲证冥会”,故称“吾以返本为学”。主要著作有《新唯识论》、《破“破新唯识论”》、《十力语要》、《佛家名相通释》、《读经示要》、《体用论》、《明心篇》、《原儒》、《乾坤衍》等。

熊十力1884—1968

现代哲学家。原名升恒,字子真。湖北黄冈人。早年参加辛亥革命,后随欧阳竟无问佛,又转研儒学。曾任教于北京大学,讲学于四川复性书院。中国人民共和国成立后参加人民政协。其哲学思想以儒学为宗,杂糅佛学,发挥《周易》、陆王心学及大乘空宗法相唯识学,自建新唯识论理论体系,认为哲学大旨研究本体,万物皆本体流行的迹相,本体又不离“本心”之境界,故“天地万物皆吾一体”。人能见本体,则能官天地,役万物,自性无亏欠。主要著作有《新唯识论》、《十力语要》、《体用论》、《明心篇》、《乾坤衍》、《原儒》等。

熊十力1884——1968

原名升恒,字子真,湖北黄冈人,早年曾参加“科学补习所”、“日知会”,创“黄冈军学界讲习社”,辛亥革命后曾任黄冈军政府参谋,追随孙中山从事“护法”运动,不久又随欧阳竟无问佛。1923年受聘于北京大学讲授《新维识论》,抗日战争期间居四川璧山著述,先后受聘于乐山复性书院、勉仁书院讲学期间,并主持北涪中国哲学研究所。建国后任中国人民政治协商会特邀代表及二、三、四届全国委员会委员。在北大讲唯识学期间,感到佛学唯识学说过于烦琐而著《新唯识论》,融名儒释提出自己的唯识学说,后舍佛学《易》,归宗孔子,推崇《易大传》,提出“摄体归用”的主张,认为“实体”非离心外在的实体,名为“恒传”,包含“翕”与“辟”的作用,实体一翕一辟的有包法 (物质现象) 与心法 (精神现象),但又说恒传即是本心。他晚年所著《体用论》《乾坤衍》中,不再讲“境不离识”,而强调“体用不二”,讲实体不是离开现象而独立的,是万物的内在根源,“物质与精神,皆实体之功用。”主张“摄体归用”。他将此观点托之于孔子,认为《易大传》中所谓乾即指生命和精神,所谓坤即指物质与能力,自称此种学说为“新易学”,主要著作有: 《新唯识论》、《破破新唯识论》、《十力涪要》、《佛家名相通释》、《原儒》、《体用论》、《明心篇》、《乾坤衍》等。

- 弦紋盉是什么意思

- 弦索是什么意思

- 弦索乐是什么意思

- 弦索十三套是什么意思

- 弦索备考是什么意思

- 弦索渔鼓词是什么意思

- 弦索腔是什么意思

- 弦索西厢是什么意思

- 弦索谱是什么意思

- 弦索辨讹是什么意思

- 弦繁管清是什么意思

- 弦纹圆鼎是什么意思

- 弦纹牛首鋬铜斝是什么意思

- 弦纹甗是什么意思

- 弦纹盉是什么意思

- 弦纹硬陶匏壶是什么意思

- 弦纹素铜镜是什么意思

- 弦纹觯是什么意思

- 弦纹铜是什么意思

- 弦纹铜斝是什么意思

- 弦纹铜盉是什么意思

- 弦纹青铜是什么意思

- 弦纹鼎是什么意思

- 弦线是什么意思

- 弦线型心电图描记器是什么意思

- 弦线型电流计是什么意思

- 弦绝是什么意思

- 弦缕是什么意思

- 弦胶是什么意思

- 弦脉是什么意思

- 弦膠是什么意思

- 弦节是什么意思

- 弦蒲是什么意思

- 弦词是什么意思

- 弦诗是什么意思

- 弦诗乐是什么意思

- 弦超是什么意思

- 弦超与智琼是什么意思

- 弦轴是什么意思

- 弦轴匣是什么意思

- 弦轸是什么意思

- 弦辉是什么意思

- 弦部是什么意思

- 弦雪居是什么意思

- 弦韦是什么意思

- 弦韦为佩是什么意思

- 弦风迹是什么意思

- 弦高是什么意思

- 弦高存郑是什么意思

- 弦高犒师是什么意思

- 弦高犒敌是什么意思

- 弦鸣乐器是什么意思

- 弦鼗是什么意思

- 弦鼗遗器是什么意思

- 弦鼗遺器是什么意思

- 弦(闲)扯蛋(淡)是什么意思

- 弧是什么意思

- 弧光是什么意思

- 弧光放电是什么意思

- 弧光灯是什么意思