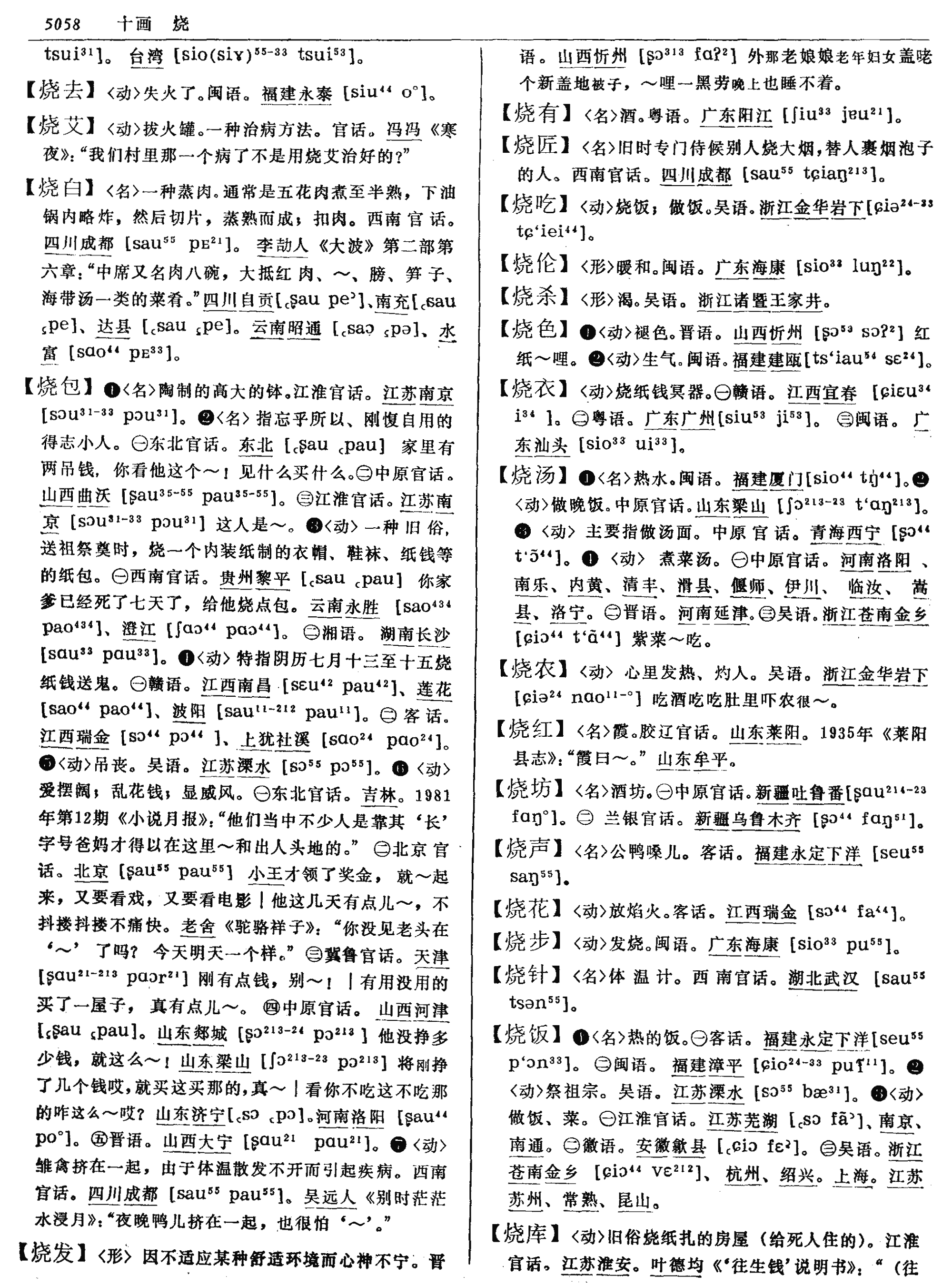

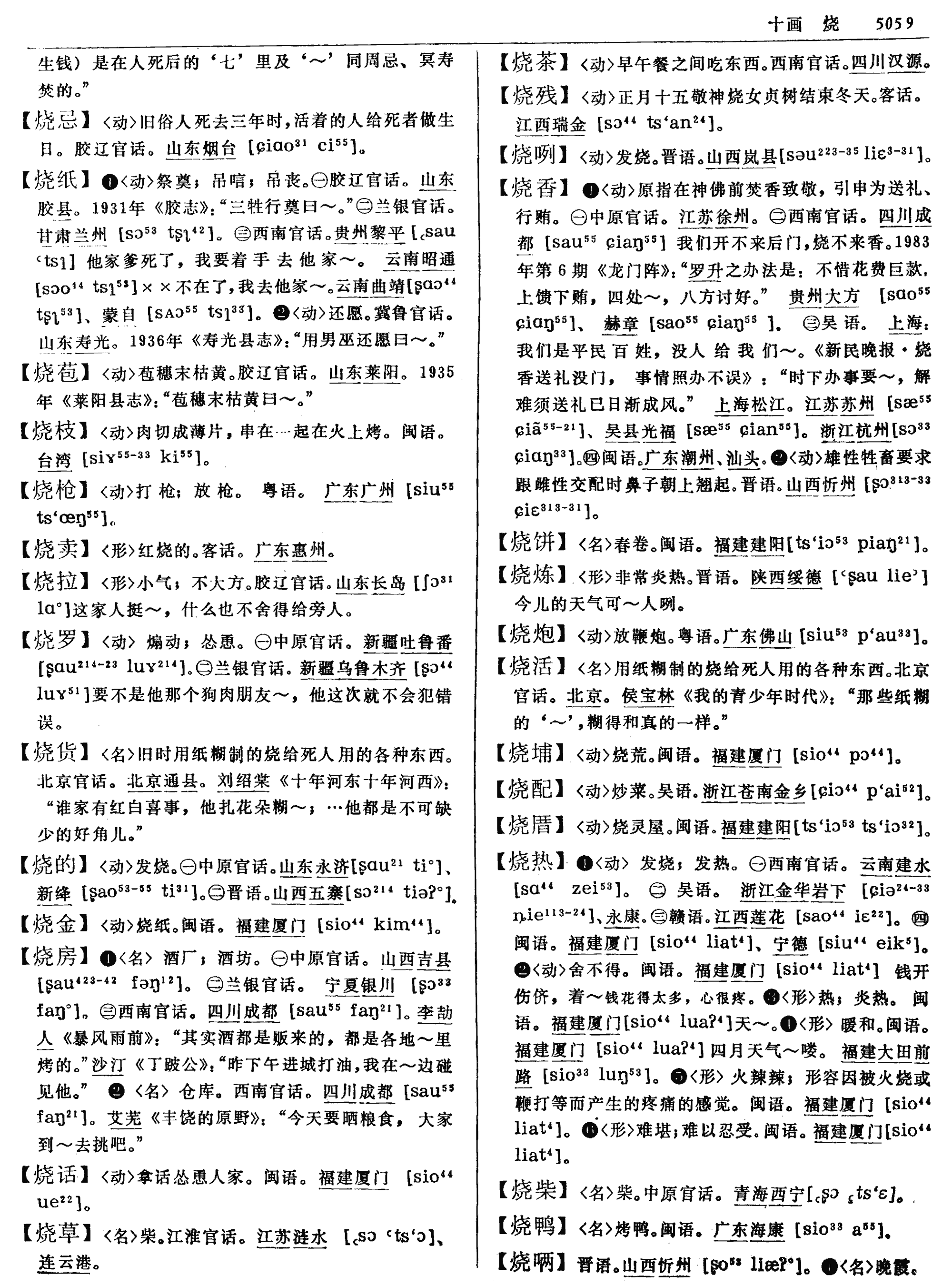

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗、南京、南通。

〗、南京、南通。 〗。

〗。 〗、杭州、绍兴。

〗、杭州、绍兴。

做饭

煮饭 造饭 炊饭 炊米 执炊 营食

生火做饭:爨(爨薪;炊爨;爨炊;爨馈;发爨;起爨) 炊(炊烝;举炊) 突黔 开锅 火食 烧饭 举火(举火煮饭) 饭飶

烧火做饭菜:烧煮 烹煮 烹然 烹熬 烹![]() 烹治 烹庖 烹

烹治 烹庖 烹![]() 烹燔 燔炙

烹燔 燔炙

淘米做饭:淘炊

煮茶烧饭:顿茶顿饭

烧菜煮饭:顿羹顿饭

烧菜做饭:馈爨 烧锅

用文火煮饭:软炊

打柴做饭:樵爨

就地挖灶安锅做饭:埋锅造饭

烧饭

契丹、女真、蒙古等族之祭祀习俗。埋葬死者以及葬后每当朔、望、节、辰、忌日皆致祭,焚烧祭祀所用酒食诸物,称之为“烧饭”。

烧饭

契丹、女真、蒙古族祭祀习俗之一。蒙古语为“亦捏鲁”, 《元朝秘史》释为“烧饭祭祀”。《大金国志》卷三十九:女真人死, “其祀祭饮食之物尽焚之,谓之烧饭。”《草木子》卷三下:“元朝人死,致祭曰烧饭。”《元史·祭祀》:“每岁, 九月内及十二月十六日以后,于烧饭院中,用马一,羊三,马湩,酒醴,红织金币及里绢各三匹, 命蒙古达官一员, 偕蒙古巫觋,掘地为坎以燎肉,仍以酒醴、马湩杂烧之。巫觋以国语呼累朝御名而祭焉。”

烧饭

蒙元祭俗。《草木子》卷3: “元朝人死,致祭曰烧饭。”据《元史》,元朝历代皇帝的祭祀方法是每年九月内及十二月十六日以后,“于烧饭院中,用马一,羊三,马湩,酒醴,红织金币及里绢各三匹,命蒙古达官一员,偕蒙古巫觋,掘地为坎以燎肉,仍以酒醴、马湩杂烧之。巫觋以国语呼累朝御名而祭焉。”

烧饭

亦称“抛盏”。古代北方少数民族丧葬、祭祀风俗。名称起于辽。习俗由来已久。乌桓、鲜卑、突厥、靺鞨等皆有人死后烧送死者所乘之马、所穿的衣服等仪式。至辽代,契丹人此俗更盛。《续资治通鉴长编》:契丹主死,置祭,“以盆焚食,谓之烧饭。” 《大金国志》:女真人死,“其祀祭饮食之物尽焚之,谓之烧饭。”辽初,辽世宗为太祖烧饭,诸部首领执祭器者入陵,第二天始出,称“抛盏礼毕”。辽道宗时,曾遣使求宋真宗、仁宗御容,供奉于庆州,每晚令宫人理衣衾如生时,朔望进酒肉等饮食,热气尽而焚化,此为宋辽和好时期为宋朝死去的皇帝烧饭。契丹人祀天、祭祖、祭先帝等也用此礼。其后金代女真人,元代蒙古人皆有此俗。

烧饭

流行于契丹、女真、蒙古民族中的祭祀习俗。即祭毕将祭祀所用酒食烧掉。契丹称烧饭日作“热节”。《契丹国志》称:皇帝“既死,则设大穹庐,铸金为像,朔望节辰忌日,辄致祭,筑台高丈余,以盆焚食,谓之烧饭。”女真“所有祭祀饮食之物尽焚之,谓之烧饭”(《北风扬沙录》)。蒙古,“元朝人死致祭曰烧饭,其大祭则烧马”(《草木子》卷3)。《元史·祭祀志》记皇室“每岁,九月内及十二月十六日以后,于烧饭院中,用马一,羊三,马湩,酒醴,红织金币及里绢各三匹,命蒙古达官一员,偕蒙古巫觋,掘地为坎以燎肉,仍以酒醴、马湩杂烧之。巫觋以国语呼累朝御名而祭焉。”帝后“葬后,每日用羊二次烧饭以为祭,至四十九日而后已。”后“日一次烧饭致祭,三年然后返。”一说烧饭内容仅限酒食;一说“烧饭”一词虽起于契丹,其俗为诸多北方民族所共有,系源于王沈《魏书》所记乌桓葬烧死者乘马、衣物礼俗。所烧之物甚广,不仅酒食,杀马殉葬为其主要内容。《元朝秘史》记“烧饭祭祀”为“亦捏鲁”,“做烧饭”为“土烈士连”。后世人死烧纸制房屋、车马即其遗风。

- 不仅是什么意思

- 不仅……也……是什么意思

- 不仅……又……是什么意思

- 不仅……反而(反倒)……是什么意思

- 不仅……就是(便是、便)……也……是什么意思

- 不仅……并且……是什么意思

- 不仅……更……是什么意思

- 不仅……甚至……是什么意思

- 不仅……而且……是什么意思

- 不仅……还……是什么意思

- 不仅……连……也……是什么意思

- 不仅(不只)……简直……是什么意思

- 不仅仅是留念是什么意思

- 不介是什么意思

- 不从是什么意思

- 不从俗而詖行兮,躬指而信志。是什么意思

- 不从国教派是什么意思

- 不他是什么意思

- 不令是什么意思

- 不令是什么意思

- 不令之民是什么意思

- 不令而行是什么意思

- 不以是什么意思

- 不以一眚掩大德是什么意思

- 不以一眚掩大德是什么意思

- 不以为意是什么意思

- 不以为然是什么意思

- 不以为然是什么意思

- 不以为然是什么意思

- 不以人废言是什么意思

- 不以人废言是什么意思

- 不以人废言是什么意思

- 不以文害辞,不以辞害志是什么意思

- 不以文害辞,不以辞害志是什么意思

- 不以法为守,而以法为用是什么意思

- 不以爲意是什么意思

- 不以爲然是什么意思

- 不以规矩不能成方圆是什么意思

- 不以规矩,不能成方圆是什么意思

- 不以言举人,不以人废言是什么意思

- 不以词意是什么意思

- 不以雄名疏野贱,唯将直气折王侯是什么意思

- 不任是什么意思

- 不伏个烧埋是什么意思

- 不伏水土肿是什么意思

- 不伏烧埋是什么意思

- 不伏老是什么意思

- 不伐不争是什么意思

- 不休白双胞锈菌属是什么意思

- 不会是什么意思

- 不会拐弯是什么意思

- 不传之道是什么意思

- 不伦是什么意思

- 不伦不类是什么意思

- 不伦瑞克是什么意思

- 不伦瑞克是什么意思

- 不伶俐是什么意思

- 不但是什么意思

- 不但是什么意思

- 不但……且……是什么意思