治平帖

治平帖

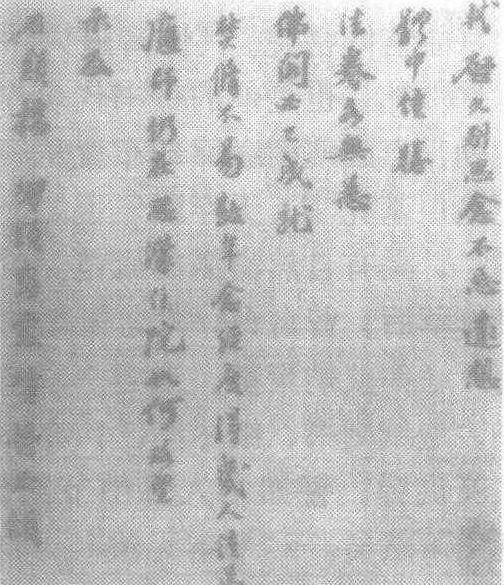

宋苏轼书,行书,纸本。曾为清宫收藏。今藏北京故宫博物院。《治平帖》 因帖中有“治平”两字而得名,书于神宗熙宁三年(1070),是迄今所见苏轼有年款可征之最早一件墨迹。其书行款疏朗,字与字之间距离较远,结字灵活多变,大小、肥瘦、长短不一。字多断而不连,但文气血脉贯通。用笔以中锋为主,间以侧锋取妍,欹侧中显工稳,圆活秀媚中筋骨自见。墨气浓润,精力弥满,韵致清雅,自然干净。赵孟頫题此帖云: “字画风流韵胜,难与暮年同论,情文懃至犹可想见。”苏轼(1037—1101),北宋大文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,眉山 (今属四川)人。宋仁宗嘉祐二年进士,因反对王安石新法,自请出外,通判杭州、湖州。又以作诗“谤议朝逆” 罪,贬黄州。哲宗时召还,任翰林学士,官至礼部尚书。后又贬惠州、琼州 (今海南)。苏轼学识渊博,文为 “唐宋八大家” 之一,词开豪放一派,诗飘逸不群,又擅长书法、绘画,行楷尤绝,与蔡襄、黄庭坚、米芾并称为 “宋四家”。黄庭坚论苏轼书法,“少学兰亭,故其书姿媚似徐季海。至酒酣放浪,意忘工拙,字特瘦劲,迺似柳诚悬。中岁喜学颜鲁公、杨风子书,其合意不减李北海。至于笔圆而韵胜,挟以文章妙天下,忠义贯日月之气,本朝善书,自当推为第一。”

☚ 谢赐御书诗 寒食诗帖 ☛

- 东葵是什么意思

- 东蒙是什么意思

- 东蒙古人民自治政府是什么意思

- 东蒙古形势考是什么意思

- 东蒙古自治政府是什么意思

- 东蒙客是什么意思

- 东蒙方言是什么意思

- 东蒲洼乡是什么意思

- 东蒲洼乡初级中学是什么意思

- 东蒲类王是什么意思

- 东蔷是什么意思

- 东蕾市旅游局是什么意思

- 东藏民主青年自治同盟是什么意思

- 东藏西掖是什么意思

- 东藏西躲是什么意思

- 东藩是什么意思

- 东蘠是什么意思

- 东虢国是什么意思

- 东虱西掼是什么意思

- 东虹是什么意思

- 东虹新边塞诗选是什么意思

- 东虹日头西虹雨是什么意思

- 东蛮是什么意思

- 东蜜脂泉是什么意思

- 东蟹是什么意思

- 东行是什么意思

- 东行日记四则是什么意思

- 东行百咏集句是什么意思

- 东行西步是什么意思

- 东行西走是什么意思

- 东行风俗记是什么意思

- 东街发货西街卖——不图赚钱只图快是什么意思

- 东街村是什么意思

- 东街村志是什么意思

- 东街社区是什么意思

- 东衡州是什么意思

- 东补西凑是什么意思

- 东补西移是什么意思

- 东袭西抄是什么意思

- 东裔是什么意思

- 东襄王是什么意思

- 东西是什么意思

- 东西上阁门是什么意思

- 东西不可乱吃,闲话不可乱讲是什么意思

- 东西两“多头”是什么意思

- 东西两侧的堂屋是什么意思

- 东西两晋志传是什么意思

- 东西两晋演义是什么意思

- 东西二京(打《西厢记》一句)古都都是什么意思

- 东西二官厅是什么意思

- 东西二汉水辨是什么意思

- 东西五路是什么意思

- 东西交汇看澳门是什么意思

- 东西京记是什么意思

- 东西从口中喷出是什么意思

- 东西从地面弹起是什么意思

- 东西价钱便宜,质量又好是什么意思

- 东西伯利亚是什么意思

- 东西伯利亚海是什么意思

- 东西伯劳歌是什么意思