汉谟拉比法典

公元前18世纪古巴比伦王国第六代国王汉穆拉比(前1792—前1750在位)颁布的法律。法典原文用楔形文字刻在黑色玄武岩石柱上,故又称“石柱法”。1901年为法国考古队在伊朗古城苏萨遗址发现。石柱上端刻着汉穆拉比王站在太阳神沙马什面前接受权标的浮雕,下端刻满法典条文,有少数条文虽被磨损,但由后来发现的以及亚述图书馆保存的泥板抄本所补充。石柱现存巴黎罗浮博物馆。法典由序言、本文和结语3部分组成。在序言和结语里,汉穆拉比自称受命于天神,按神的意志颁布这一法典,称颂自己的“丰功伟绩”,要求后继的国王必须遵守这部法典,否则一切灾祸将降临其身。本文共282条,规定了审判制度、盗窃处理、军人份地、租佃、雇佣、商业高利贷和债务关系、婚姻家庭和继承、伤害赔偿、奴隶地位以及劳动和劳动工具等。这部法典维护君主专制制度、奴隶制度和自由民内部的不平等地位,肯定土地国有和公社所有制,有较多保护动产私有权和调整商品交换的规定,并保留了同态复仇及神明裁判等原始氏族制度的残余。这部法典是古代西亚两河流域地区楔形文字法中具有代表性的一部法典,也是世界上迄今较完整保存下来的最早的一部奴隶制法典。

汉谟拉比法典Hanmolabi fadian

古巴比伦王国国王汉谟拉比当政时制定的成文法典, 旨在维护财产私有制,全面调整自由民之间的关系,巩固现存秩序。法典制定的确切时间不清, 大概在公元前1791年或前1790年始拟,完成于巴比伦尼亚统一之后。汉谟拉比在位的第35年或40年用楔形文字刻写在一根高2.25公尺的黑色玄武岩石柱上, 昭示天下、后人。石柱现存于法国卢浮博物馆。法典包括序言、正文、结尾三部分。序言充满神化、美化汉谟拉比的言辞。正文包括282条法律,涉及现代意义上的诉讼法、民法、刑法、婚姻法等内容, 意在调解自由民之间的财产占有、继承、转让、租赁、借贷、雇佣等多种经济关系和社会、婚姻关系。法典表明古巴比伦社会存在奴隶主、奴隶、小生产者三个基本阶级, 此外与阶级关系不尽一致的等级关系。自由民之间分为有权者阿维鲁和半有权者穆什根努两个等级。前者原意是“人”,享有一些特权;后者原意可能是“礼拜”,法律地位低下。法典对债务奴隶制和高利贷有所抑制, 限制对小生产者过分的掠夺, 以免动摇兵源和税源。法典对奴隶制予以严格保护, 体现了法典的性质。结尾部分除继续对汉谟拉比歌功颂德外,还强调法典原则的不可改变性。法典的制定标志古西亚法律制度的进步, 国家的成熟。

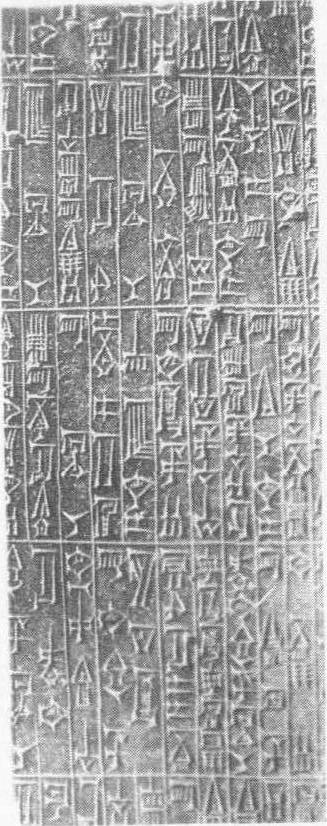

用楔形文字刻写的汉谟拉比法典

汉谟拉比法典Hanmuolabi fadian

目前已知人类历史上第一部保存最完整的法典。法国考古队于1901年在伊朗西南部发现。该法典系古巴比伦王国国王汉谟拉比在位时(公元前1792—前1750年)制定的。由于法典刻在一个黑色玄武岩石柱上,又称“石柱法”。法典由前言、正文、结语三部分组成。正文部分是法典的核心,共计282条,涉及到了古巴比伦王国社会生活的各个方面,如债务、婚姻、借贷、继承等等。法典体现了奴隶主阶级对劳动人民、奴隶的压迫,规定了严格的等级制度。它将巴比伦人分为阿维鲁(全权公民),穆什根努(非全权自由民)、奴隶3个等级。不同的等级享有不同的政治权利,而奴隶只是主人的财产,不受法律保护。法典还保留了“同态复仇”的习俗,但仅限于阿维鲁和穆什根努。

- 秋祓是什么意思

- 秋神阁是什么意思

- 秋祠是什么意思

- 秋祭是什么意思

- 秋祺是什么意思

- 秋禊是什么意思

- 秋禾是什么意思

- 秋秀是什么意思

- 秋秋是什么意思

- 秋秋迁迁是什么意思

- 秋种是什么意思

- 秋科是什么意思

- 秋程是什么意思

- 秋程子是什么意思

- 秋税是什么意思

- 秋稔是什么意思

- 秋稼是什么意思

- 秋穑是什么意思

- 秋空是什么意思

- 秋空共澄洁,美玉同贞素。是什么意思

- 秋空晴朗明净是什么意思

- 秋空澄霁是什么意思

- 秋空高爽是什么意思

- 秋窗月影录是什么意思

- 秋窗随笔是什么意思

- 秋窗集是什么意思

- 秋窗风雨夕是什么意思

- 秋竞雄是什么意思

- 秋童得钱是什么意思

- 秋竹是什么意思

- 秋笳集是什么意思

- 秋箫记是什么意思

- 秋箭是什么意思

- 秋籁是什么意思

- 秋籁吟是什么意思

- 秋籁吟序是什么意思

- 秋籟是什么意思

- 秋粮是什么意思

- 秋素是什么意思

- 秋红是什么意思

- 秋 红4军开办随营学校是什么意思

- 秋红丈室是什么意思

- 秋红丈室遗诗是什么意思

- 秋纫是什么意思

- 秋纳执照是什么意思

- 秋纹是什么意思

- 秋纽子是什么意思

- 秋练是什么意思

- 秋绍是什么意思

- 秋经天是什么意思

- 秋绪是什么意思

- 秋绳绳是什么意思

- 秋绿词人是什么意思

- 秋罗是什么意思

- 秋罗集是什么意思

- 秋罢是什么意思

- 秋羅是什么意思

- 秋羔是什么意思

- 秋翁说集是什么意思

- 秋老是什么意思