汉字揆初︱文字 中华文化的染色体(自序)

文字 中华文化的染色体(自序)

| 文字本是文化的,同时又是神圣的。文化得足以使人淡化;神圣得几乎使人神经,因为太文化了就经不起变化;太神圣了就难免落入俗尘。 文字是语言的书写系统,她的出现是中华民族的伟大创举和智慧结晶,她的科学性和神奇性早被国人所认识。我国南北朝时有位姓庾名肩吾的人,在他撰写的 《书品》 中对文字的作用有过这样的概括:“开篇玩古,则千里共明,削简传今,则万里对面”。文字确实可以冲破时空的限制在人际之间的情海里纵横捭阖、沟通融合。当今世界上真正能够称得上文字的当属汉字,可是,今人却大都对她既熟悉又陌生,可以说熟悉得到了视而不见的地步,陌生得几乎一无所知。

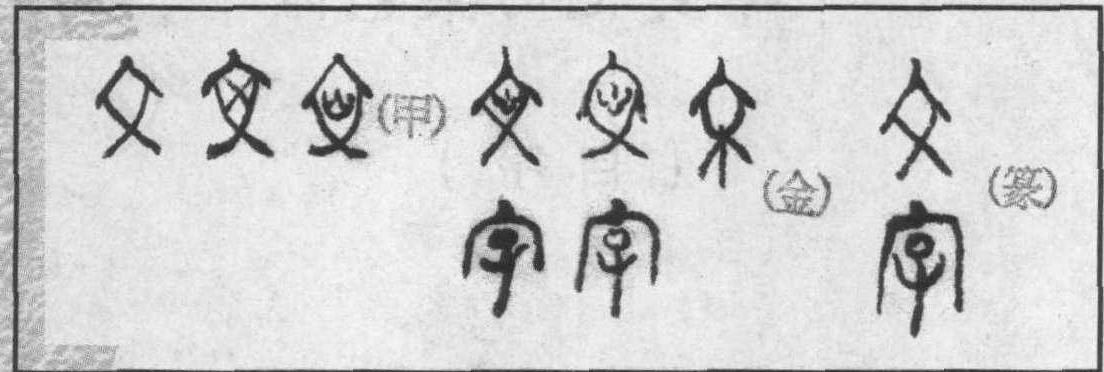

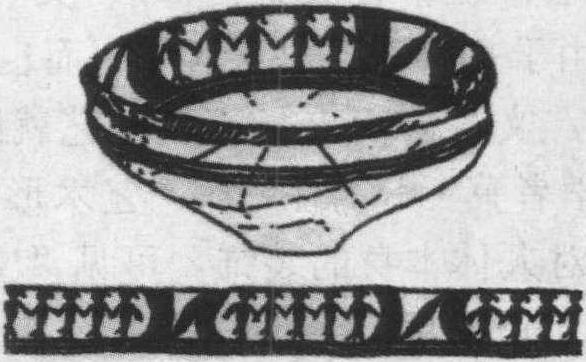

然而,文和字从本源上讲并不是一回事。按汉字说解巨头东汉朝廷太尉南阁祭酒许慎在他编撰的我国第一部规范字典《说文解字》 中所说“独体为文,合体为字”,文和字原来就有先后之分、独合之别的。文是字的开头和基础,字是文的孳乳和发展。因而就得分别叙述她的来龙去脉。 “文” 独体会意符号,文的文化内涵相当丰富,其中的秘情奥妙一时也很难说清。一般说来,在远古时代,人们以自身为模样,以陶器、石壁、崖面为载体画出的纹理便称作“文”。甲骨文一款的文就像一个两臂伸张、两腿交叉联手起舞的人形,这是华夏民族第一个表示“文”的符号。文音通纹,二款、三款的“文”(人) 的胸脯增加“×”和“ω” 的刻画符号,是以自身为载体画出的“纹”。纹即纹身,纹身是一种文,当祖先第一个人拿起刻画、涂抹工具开始作“文”的时候,世间的文明和审美便同时出现了,而首先被文明美化了的是人类自身。殷墟甲骨卜辞将“文”用作人名和王号,冠之于王名之前以为美称,如商王帝乙称生父为文丁。文身是古代民俗之一,是人类对自身的一种文饰。人在自己身体上刻画、涂抹有色彩的图案或花纹,展示的是一种文化现象,是作勇敢、灵巧和力量的炫耀,这种炫耀可突出和显现自己以产生愉悦和兴奋。《注疏》有“越俗断发文身,以避蛟龙之害,故刻其肌,以丹青涅之”的记载。在人类的幼年,文身又有区别婚姻关系的作用。在母系族落社会的中后期,禁止族内婚姻,同样文身的男女就限制婚姻来往,而不同文身的男女是可以自由交往,并以文身吸引异性。文既是一种文化、又是一种文饰,从“文”到“饰”就构成了社会的一个文化层面。金文一、二款与甲骨文三款的“文”,在人的胸脯增加了像“心”一样的文饰。三款是甲骨文一款联手起舞的细化,青海省大通县上孙家寨出土的约五千年前舞蹈彩陶盆的图案,就是这种联手起舞的真实写照。《说文》: “文,错画也,象交文”,就是说“文”笔画是交错的人形,从甲骨文到楷书,“文”正是这种人形的体现。由于文身有某种美趣,因而也就进入“文”的审美视觉,文身向前走了一步,艺就随之产生了。 前苏联学者莫·卡冈在考察“艺术形态”时发现:文艺起源于对人体本身的装饰。可见“文”是在黑暗世界中向文明迈进的一盏明灯。 “文”,形体对称,结构交复,也为文的定义提供了理据。《易经·系辞上》: “物相杂,故曰文”;《国语 · 郑语》: “物一无文”; 《左传》: “经天纬地曰文”。总之,古人认为一切事物的交错复综均可称得上“文”。可见“文” 的本身就是一出不落台的戏。 “文”的最初取象是人体上肢伸开、下肢交复的正面舞蹈形象,是造字法则“近取诸身”所产生的人文符号,钱钟书先生说: “文”字取象于人体,以文拟人,斯形神一贯,文质相宜矣。“文” 内部填充的内容——心,则是体现人从“文身”到“文心”整个过程的文化想象力。文明源自文饰,文饰从一开始就如影随形,使得文明从来就没有脱去文饰的外壳。可见“文”又是文明的发迹之物和先驱。

(青海大通县上孙家寨出土的彩陶盆) “文”,是文字的胚胎。《易经·系辞下》:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情”。是说伏羲注意观察事物的各种现象,并画出纹理,由于这些纹理的发展和积累,经过一番分析、概括,一部分抽象为八卦符号,用以表示事物的内在关系,一部分概括为具有形音义的“文”,以表示事物的外观形象与蕴意。“文” 的数量积累,为 “字” 的产生准备了条件。可见“文” 又是文字产生的酝酿、铺垫和第一阶段。 “文”是当然的东方文明的启明之星。 “字”,合体,上下结构,从“宀”,从“子”,子也声,为形声兼会意字。“宀” (音绵),一般认为是古代地面建筑民居房子的标意符号,“子”在房内为之“字”,似乎造字理据晦涩不明,使人难于理会。其实 “宀” 在这里当为 “大” (人) 的下部,是人的胯下之形,胯下有“子”象征着“生”,这正体现 “字” 的本意。同时,“宀” 又是由八卦连山体阴性符号“∧”形演变而来,这里是女阴的标意。“子”,《史记·三代世表第一》: “子者兹;兹,益大也。” 子具生息发展之意。《说文》:“字,乳也,从子在宀下。人与鸟生子曰乳”。乳有生育繁衍之意,子在宀下会母产育幼子。“字”具生殖抚育义,《山海经·中山经》: “其上有木焉,服之不字”,是说吃了此木所结之实,不能生育孩子; 《左传·成四年》: “楚虽大,非吾族也,其肯字我乎? ” 是说楚国虽然地大物博,但不是一家人,他能容纳让我们繁衍生息吗?成语“待字闺中”是指未出嫁的闺阁之女,古代女子许嫁称“字人”,养育孤儿称“字孤”,抚养人民称“字民”,孕育称“字育”。《易经·屯》:“女子贞不字,十年乃字”,是说经过占卜,卜辞告诉此女是不会生孩子的,但不妨事,坚持十年是会生的。字,育子也、生也、抚也,故字者,字生字之谓也。“牸”,正在繁殖期的雌性牲畜。金文、小篆的“字”似慈母修长的双臂紧紧拥抱着自己的幼子,正沉浸在母爱的氛围之中。楷书的“字”又像一把遮阳伞,用她宽阔浓郁的宝盖荫蔽自己的子系。从“纹”到“文”,又从“文”到“字”,从记事符号到依类象形,又从象形图解到形声相益,其发展过程正应了许慎“字者,言孳乳而浸多”的话。汉字的一个部首就好比一个民族,她和创造她的华夏民族一样,几千年来不间断地繁衍生息和发展壮大。 字音通志,字从一开始就使她繁育的众多儿女不断分合重组,排列语言的线系,承载着中华民族灿烂辉煌的历史。字,是语言的证明、凝固和物化,并激活历史使之流行、传播和递承。字一旦“志”上了哪个事物包括流动多变,易于失却的语言,那个事物就永远归这个字看守,并随之为人类服务。 所谓文字,是文与字、字与字的科学组合,她的形成与演化证明她所包含的人文蕴意是十分丰富的,一个字就是一件事,一个字就是一个人,一个字就是一段历史,一个字就可以反映一个社会的层面,就是这个社会的一面镜子,就可以构成色彩斑斓的社会画面。这种神奇巧妙的组合,表现了中华民族的高明和睿智。这种组合反映在语言表述上的含蓄、幽默、形象、简捷、明晰、准确是任何语言书写系统也是难以比拟的。 “字”,按六书论及,具象形、形声、会意而兼有,作为概括汉字的符号在形音意的统一、造字理据的充分、结构和逻辑的严谨都最具典型意义。她的造出是造字者理性思维的物化,她的本身就是一幅画,一篇文章,一位说情论理的哲人,既高雅又平实,高雅得在汉字王国里几乎无一形与之相组构,真是一滴不染; 平实得连三岁孩童也可以标出音意来。如果有人搞“我心中的汉字”评选活动,我首推一个大“字”,因为她堪称汉字的总括。 关于文字的产生,许慎在 《说文解字·叙》中有过一段论述:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文;其后形声相益即谓之字”;“文者物象之本,字者,言孳乳而浸多也。”他的这段话不仅道出了“文”与“字”的区别,而且把文字形成和发展的两个阶段和造字过程是说得很清楚了,唯独对“其后”什么时候由谁充任“形声相益”组装车间的“工程师”没有说清。因为那时候甲骨文正在河南安阳小屯村的黄土之下沉睡,老先生手中缺乏充分的证据,只好用“其后”来塞责是可以理解的。自从甲骨文从清朝末年朝廷命官王懿荣的中药煎锅旁发现以后,情况就大不一样了,汉字从此有了源头。应该说汉字氤氲于仰韶文化、贾湖文化和大汶口文化,萌发于夏代,成长于商代的中晚期,成熟完善于秦汉,故称汉字。 许慎是汉字分解、组合、能拆善装的高手,尽管其中的误解错说不少,而他的功绩在于把汉字的组成部件给以归纳梳理,整编出540个部首,为汉字的进一步分类打下了基础,使得汉字研究步入规范化、系统化的轨道。 如果许慎的“独体为文,合体为字”的说法成立,那么,“文”就好比火种,“字”就是火焰。史前长期逐步积累存在的和不断出现的大量的记事、喻事符号,包括八卦符号,在质量互变的规律作用下,“字”便应运而生了。文字是文明的使者,人类重视和应用文字不亚于保存火种和利用火的作用。 对于汉字的诠释与解析,中华民族的有识之士历来都是如数家珍,使得这一民族文化瑰宝不时发出璀璨的光泽。然而,汉字也曾遭遇过厄运,最严重的一次要算是上世纪五六十年代尚欠审慎的改革和近几十年的不断诋毁。一味地简化与盲目地肢解,无疑是汉字的不幸。但是,汉字毕竟是社会实践的产物,是科学的反映,她深深地植根于华夏沃土,承载着灿烂的中华文化,是具有顽强生命力的。在这里我们还应感谢王永民先生,是他首创“五笔法”,给信息时代的汉字吃了一颗青春永驻药。“撼山易,撼汉字难”,汉字不仅撼她不动,而且有可能成为21世纪的新宠,到时候说不定联合国的旗帜上还会显现出一个大大的“字”字来呢! 文字本是文化的,同时又是神圣的。文化得足以使人淡化; 神圣得几乎使人神经,因为太文化了就经不起变化; 太神圣了就难免落入俗尘。由禽飞兽走、水流河淌的甲骨文,到“爱心不存”、“开关无门”的简化字,从形体的流变到音义的递嬗,这一路风尘湮没了许多文字的文化蕴意和神圣气息; 时间和空间的洗床把字里本有的无不充满的文化蕴质冲刷得僵硬失色,神坛上的光辉文字便逐落世俗,凡世俗化了的东西都易于变化,而变化首先放弃的就是文化。由此而产生了一缕情思,这或许也是笔者之所以蹑足其间,站在“文字”这个行列并说三道四的原因。 文字——中华文化的染色体,从“文”与“字”的形成,到形体的嬗递演变,它以最基本的物质变系构成了中华文化的生命体。 这里,可以用日本女学者南鹤溪在《文字的魅力》一书中的一段文字作此自序的结束:“向文字请教,就是回顾历史、追寻字源。追寻的结果,也许和现在辞典的解释不相一致,但这不要紧。我们不仅要向辞典学习,还必须向文字自身请教,这样才能进一步理解文字的深邃涵义”。 作者 |

☚ 汉字揆初︱后记 汉字揆初︱根底之识 ☛

- 铁苋菜是什么意思

- 铁苋菜是什么意思

- 铁苋菜注射液是什么意思

- 铁英是什么意思

- 铁英岩是什么意思

- 铁草鞋是什么意思

- 铁草鞋是什么意思

- 铁莲花是什么意思

- 铁萨罗是什么意思

- 铁萨罗是什么意思

- 铁落是什么意思

- 铁落是什么意思

- 铁落是什么意思

- 铁葡酸钙钠是什么意思

- 铁蒺藜骨朵是什么意思

- 铁蕨鸡是什么意思

- 铁蕨鸡是什么意思

- 铁藤根是什么意思

- 铁藤根是什么意思

- 铁蛋是什么意思

- 铁蛋白是什么意思

- 铁血剧社是什么意思

- 铁血团是什么意思

- 铁血政策是什么意思

- 铁血救国会是什么意思

- 铁血金戈是什么意思

- 铁血雄狮是什么意思

- 铁衣甫江·艾力约夫是什么意思

- 铁衣甫江·艾力约夫是什么意思

- 铁衣甫江诗选是什么意思

- 铁角凤尾草是什么意思

- 铁角凤尾草是什么意思

- 铁角砾岩是什么意思

- 铁谱技术及在磨损研究中的应用是什么意思

- 铁质沉著症是什么意思

- 铁质石英岩是什么意思

- 铁足大铜鼎是什么意思

- 铁路是什么意思

- 铁路是什么意思

- 铁路下采煤是什么意思

- 铁路专用业务通信是什么意思

- 铁路专用局域网是什么意思

- 铁路专用线是什么意思

- 铁路专用线是什么意思

- 铁路主要技术标准是什么意思

- 铁路亡国是什么意思

- 铁路交叉是什么意思

- 铁路交涉大纲是什么意思

- 铁路交货价格是什么意思

- 铁路交货价格是什么意思

- 铁路交货价格和敞车交货价格是什么意思

- 铁路交货(指定起运地点)价格和敞车交货(指定起运地点)价格是什么意思

- 铁路交货/敞车交货价是什么意思

- 铁路交通是什么意思

- 铁路仓库管理是什么意思

- 铁路企业管理基础是什么意思

- 铁路企业管理心理学是什么意思

- 铁路会计是什么意思

- 铁路会计是什么意思

- 铁路会计帐户体系是什么意思