汉字揆初︱家庭农业经济极具活力的社会细胞(自序)

家庭农业经济极具活力的社会细胞(自序)

(甲) 汉字是文明社会的产物,又是社会文明的标志;由社会原因而产生,又要回到社会原因中去厘析。这既合乎逻辑, 又合乎情理。 可见乾隆皇帝也是深谙字书的封建人主,大概是他第一个提出了“无豕不成家”的理念。 在家庭出现之前和出现以后的一段时间里以及在家庭漫长的历史发展中,家庭的两个硬件——“壬”与“豕”是不可忽视的,正是它们的相互默契与配合,构成了支撑家庭发展繁衍的物质与精神的基础。 立家格言: 穷不离猪, 富不离书。 家, 是以父系血缘为基础的充满亲情的巢窝。没有亲情、不能享遇亲情的人才是真正没有“家”的人。家, 是一种理念,也是一种思念, 只有离开家的时候才会想到它,也只有失去家的时候才会觉得家的重要。不过“家”得与 “庭” 连在一起叙说,不然就说不到家。 家庭是父权的象征。马克思说过:“父权的萌芽是与对偶制家族一同产生的, 父权随着新家族越来越有一夫一妻制特征而发展起来。” (《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》人民出版社1965年版)父权的萌芽时期, 仍属不稳定的偶婚,不会导致自营的家庭经济,因为那时候,“丈夫” 是到妻子的族落去居住, 世系和财产仍按母系计算和继承。不过由于有了 “主夫”, 子女就有确认自己生父的可能,这就为从母系族落向父系家庭过渡创造了条件。而从政治经济学的角度去审视,母系的衰败与父系家庭的产生,最根本的原因是生产力的发展。母系的衰替,是以农耕经济和畜养发展为标志的。父系家庭从畜养开始,母系族落从畜养衰微,这其间 “豕” 的饲养对 “家” 的形成功不可没。 恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》这部著名的著作中对于原始社会饲养在家庭形成中的决定作用给予了充分的肯定: “在旧大陆,家畜的驯养和畜群的繁殖,创造了前所未有的财富的来源,并产生了全新的社会关系。……这些财富,一旦转归各个家庭私有并且迅速增加起来,就给了以对偶婚姻和母权制氏族为基础的社会一个有力的打击。……因此,随着财富的增加,它便一方面使丈夫在家庭中占据比妻子更重要的地位;另一方面,又产生了利用这个增强了的地位来改变传统的继承制度使之有利于子女的意图。但是,当世系还是按母权制来确定的时候,这是不可能的。因此,必须废除母权制, 而它也就被废除了。” 恩格斯并且称这是 “人类所经历过的最激进的革命之一,——并不需要侵害到任何一个活着的氏族成员。”恩格斯的这段话,把“家”的形成和“家”字的组构理据以及父权的确立、母权的废除阐述得精明剔透。 家庭, 是对谁都具有极强吸引力的藻饰之词; 家庭是牵动人心最基础的生活体验与情感发育的温床,是人的生命中不可舍弃的一部分。 家庭不仅是以血缘为纽带的灵与肉的慰藉之所和归宿, 而且是农业经济极具生命力的社会组织形式, 是社会发展一定阶段的必然结果,它的出现是人类社会了不起的事件, 它构成了整个中国封建社会的牢固基础(一) (读者朋友别以为本篇是讲政治经济学的, 然而 “家庭”确实包含着政治经济学的深奥道理)。政治经济学,是从社会发展的角度,研究人类社会的生产关系及其发展和社会物质生产和再生产的规律, 本篇则是从 “家” 与 “庭” 二字的构形造义去研究 “家庭” 在人类社会的生产关系及其规律和社会物质生产、再生产过程中所起的推动作用。从而理出 “家” 与 “庭” 的造字理据和家庭产生的人文环境和社会背景。

中华文化,就其根本而言,其实就是汉字文化。汉字既是社会文化的投影, 又是社会文化的再现。 我们解释汉字, 其实是在解释中华文化。“家庭”二字也不例外, 而古今人们释“家”,都在猪圈里打转转,走不出猪圈那个小圈子。缺乏从历史发展的角度,用文化的视觉去考察, 因此也都没能释到“家”。

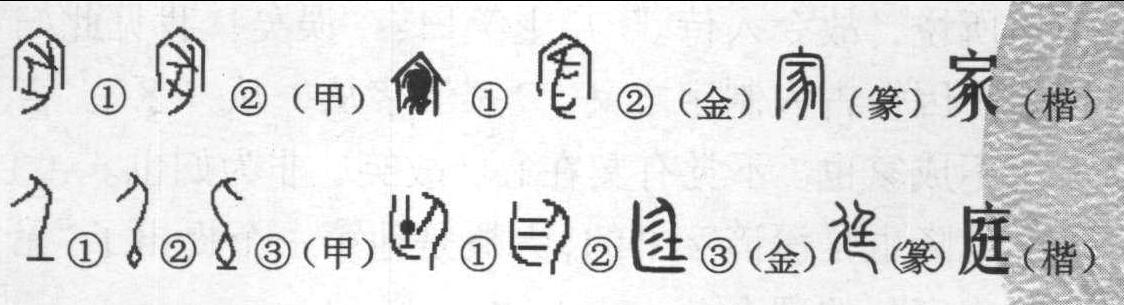

关于“家”字的构形,从三千多年以前的甲骨文、金文, 直到小篆、楷书, 是一贯的: 从“宀”(音绵),从 “豕”, 豕在宀下, 其标意为房屋之下卧了一头大猪。 说明 “家” 构形的合理与它那固有的文化含义,人们是接受的。 为什么屋下卧猪, 竟成了几千年以来你我他的 “家” 了呢?历代学人, 百思不得其解! 清代褚人获的《坚瓠六集》中讲了一个皇帝拆字的故事:一次乾隆出巡, 路见一养猪民女,不由会心一笑, 侍臣误为皇上看中了这个女人, 回宫后便将此情禀于皇后, 皇后便将民女招进宫来伺候皇上。 乾隆一见说:“此妇似曾见之。”皇后说: “即前日某街饲猪者,妾以圣情所悦, 故令入侍。” 皇上笑曰: “误矣! 我见此妇饲猪, 因悟古人制字之义, ‘家’ 字从宀从 ‘豕’。 言无豕不成家也。不觉有契在心,故笑,非为妇也。”(二)可见乾隆也是深谙字书的,大概是他第一个提出了“无豕不成家” 的理念。 汉字是文明社会的产物,又是社会文明的标志; 由社会原因而产生,又要回到社会原因中去厘析。这既合乎逻辑, 又合乎情理。

“家”, 是极富人文色彩与文化涵义的字。 有关 “家” 的构形造义, 历来释家聚讼纷纭,莫衷一是。《说文》:“家, 居也, 从宀, 豭省声。” 许慎只解释了家的构形, 对它的造义并未有丝毫的触及。王襄: “乃豕之居也,引申假借,以为人之居;牢,牛之居也,引申为所以拘罪阶牢, 借用其字, 久而忘其本谊, 盖自古而然。” 提出了假借说。吴宪斋: “古家字从宀从豕,凡祭,士以羊豕, 古者庶士、 庶人无庙, 祭于寝, 陈豕于屋下而祭也。”提出了祭祀说。同时又释: 圂“……像一豕或两豕聚于口中,圂为豢豕之所”,又提出了豢养说。刘克甫: “从 ‘家’ 的字形观察也可以推定其本义为宗庙,即宗族团体进行共同祭祀的场所。正是因为如此,‘家’字进而引申为 ‘宗族’ 之意。” 他虽然提出了宗族说,但未涉及“豕”的存在原因。还有提出“邦国说”、“家牢说”、“豕在屋中说”、“室中悬豕说”等等(《甲骨文字诂林》1995——2001页)。 至于一些外国人,由于对中华文化博大精深的涵义缺乏了解, 歪正与讥讪之言自不待述。 文字是文明社会的投影。家庭的出现, 无疑是人类认识自然、利用自然、改造自然能力的提高, 无疑是社会生产力进一步发展的体现, 无疑是父系宗法制度初步形成和确立的象征,无疑有着社会价值判断与价值取向的存在。《周礼·小司徒》注: “有夫有妇,然后为家”,这种 “一家一户” 的生产关系, 正适应当时初步的、小型的、粗放的并与采集、饲养相互补充、相互促进的农业经济这种生产力的性质。这里需要具备以下社会经济状况: 第一,对偶婚为家庭的形成提供了可能。而家庭的形成是社会生产力发展到一定水平的反映。 第二,母系族落聚居时的以狩猎为主要生活来源的原始共产制逐步让位于农业为主要生活来源,狩猎产品有所剩余,私有财产出现, 以 “家” 为单位单独饲养成为理想的可能。 第三, 农业生产初具规模, 促进了定居, 男耕女织的家庭分工, 趋于形成, 以及足以支撑家畜的饲养所需。 第四, 父系家庭在母系族落基础之上不断分化重组, 以父系血亲为基础的父系宗法制度已趋雏形。 封建社会的孕育与萌发, 是以家庭的出现为标志的。 而家庭的出现是以农业的进一步发展和饲养业的兴旺作前提的。 在马、 牛、 羊、 鸡、 犬、 豕, 为家庭的形成和巩固都是作了贡献的, 而猪的贡献尤为突出。 猪体态适中, 阉割后性情温顺,少病害,食性杂,饲养周期短,繁殖能力强, 便于饲养(人的饮食垃圾及其排泄物,无一例外的被猪接收)。猪肉可食, 皮可衣,骨毛可制作工具, 猪粪可以肥田 (猪粪比其他家畜粪便都极具肥力, 施过猪粪的庄稼特别壮, 西瓜特别甜, 辣椒特别辣, 果子特别香)。 猪又是 “家” 的生活储备、 调节和春荒接济。 中国人养猪的历史悠久,河姆渡遗址发现的家猪骨骼距今约有七千年,西安半坡遗址发现的猪骨乃六千年前母系族落聚居的驯养证明。 如果说“豕” 是一种生产力的话, 那么 “家” 就是适应这种生产力性质的产物。 “家” 促进了家庭饲养业的发展,饲养业又保障了“家”的巩固和繁荣。“家”的造出,与家庭养猪分不开, 与养猪对于“家” 的巩固发展分不开, 这就是 “家” 的造字理据。 猪, 对于 “家”的贡献是全方位, 多层次,多角度的,真可谓“粉身碎骨,死而后已”。至今农村仍有 “富不离书, 穷不离猪”的训诫。 “家” 的构形, 罗琨有一段论述似曾接近目的:“……家是一个会意兼形声字,从宀从豭表示房屋和猪——财产的标志, 由于在农业部落惟有家猪才能象征财富, 所以家从特指家猪的豭。 它的涵义是指居住在公共房屋里, 有共同财产的一个血族团体。 这就是家族——打破氏族公有制而产生的一种新的社会机体。” 他所说的“一种新的社会机体”也即“家”。不过他是 “画龙” 未曾 “点睛”而已。

“家”, 是以私有制出现为标志的。 “家”, 是个划时代的字,它标志着母系族落的解体和父系宗法的兴起。“家”,又是里程碑,它标志封建社会的萌动和形成(三)。当然, 事物的发展都是由量变到质变的结果, “家”的形成也不是一夜之间遍地开花。一个社会的转型期所出现的事物,不可能是刀割斧切的,必然是犬牙交错、逐步推进的,这个过程需要相当长的时间才能完成。

家音通(或同)豭,家是男主之意和父系的标示。 甲骨文二款和金文二款的 “家”, 各有公猪生殖器的构形, 这是家中男权的显示。 甲骨文三款的“家” 从宀从亥, 亥为地支第十二位, 属猪, 因此豕亥同意(四)。 “家”字的造出,人们对它得有个认识理解的过程, 首先是理性的认同, 然后才是感情的认同。 只有理性与感情的认同, 才能构成自觉自愿的接受。当人们自觉自愿的接受了,才能转化为自己的、 内在的东西。过去, 我们基于对 “家” 的某些误解, 曾试图改变 “家”字的构形,结果没有行得通。上世纪七十年代末,家字曾被改作从宀从人的怪形,如谁笔下稍有疏忽,人类将似乎又回到远古时代的穴居野处,有时竟使人处于哭笑不得的尴尬境地,推行了一阵子便草草收场。 说明 “家” 的构形和它的造义一样,是富有生命力的(五)。如今这“家”更具吸引力、凝聚力、亲和力, 走出家门看到它,就想起我的小家;走出国门看到它,就想起国之大家。它始终是华夏儿女们灵与肉的慰藉之所和归宿。

从家所组构的汉字如稼、嫁、傢等均与 “家”有关。 家的本意是私有。 因此,家,也是一种感觉,是一种境界,在封建社会里普通的“家”崇尚的是“三十亩地一头牛,老婆孩子热炕头。” 和 “小桥流水人家”的家(六)。

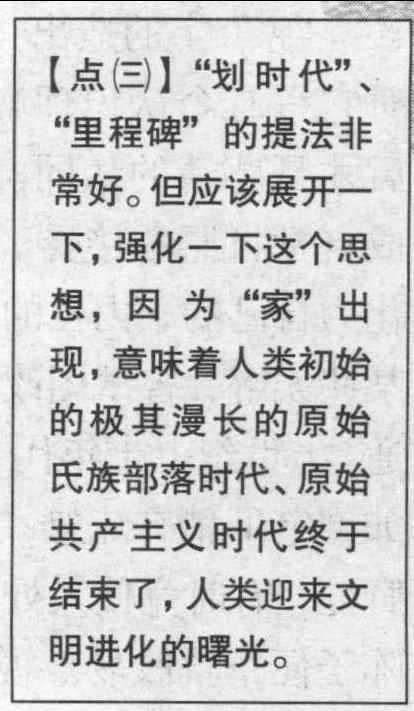

家是以夫妻构成为特征的以父系血统为纽带的最基础的社会组织形式。“壬”是“家”出现之前人类阳刚、勇气、精神的一种物化。从家出现的那一天起“壬”(庭)就如影随形, “家”一刻也不能离开它一步。 现在说 “壬” (庭)。 “壬” (音挺, 意同)按逻辑,应该放在 “家” 的前面说, 这是因为“壬”要比“家”出现得早。这里是按人们的表述习惯和主谓排序放在后面说的, 因为 “家”是 “壬” 的结果; “壬” 是家的支撑(七)。

壬即 “挺” (“庭” 是后来壬的孳乳字)是个既具体又抽象的字,具体得谁都能想象得到, 抽象得连字书里都很难找到它的准确解释。 “壬”是人的生命深处的原发力, 是人的生命基础和精神原动力。 也是人的一种生命与精神状态, 可以想象, 没有 “壬”的坚挺, “家” 实在是无法出现的, 因此古今人们称它为 “根”这是有着深邃道理的。这个问题的展开讨论, 非有生物学家、人类学家、社会学家参与不可。这里我们还是按字形去解字意吧。 甲骨文一款的 “壬”, 从人, 从“⊥”, 为会意字。“⊥”八卦易经体阳性符号,在这里是男性性器的标意,人下之 “⊥” 是取象于处于亢奋勃起挺直的男性生殖器, 是 “挺” 的初字。 二款的 “壬”, 从人, 从厶, 仍为会意字。 “厶” 一般为男性生殖器的隐指, 厶在人下会为挺, 与一款标意无异。三款的 “壬”, 从人, 从土,土在人下,也是会意字。土是八卦易经体阳性符号“⊥”的衍生字,这里的 “土” 是男性性器的白描。其标意与一、二款无别。有人说甲骨文③的 “壬”是人站在土台之上的标意, 未免牵强得有点 “小儿科” 了。《说文》:“壬,善也。从人士;士,事也。一曰象物出地挺生也。”许慎从声符到字意都解释错了。 壬, 殷卜用作挺进意,“雀壬子商徒基方,克。”是说雀与子商一起向基方挺进而克敌制胜。

金文的壬,向 “廷”演变。金文①的“廷”,是毛公鼎的铸形, 从人从土从 “∟”, 为会意字。∟, 音因,是人视物时闭一只眼睛的白描, 在这里具隐匿之意。 到了西周时期, 人们的羞耻之心开始觉醒, 由性开放逐步走向性禁忌, 赤裸裸的 “挺”显得过于裸露, 故用 “∟” 以隐之(八)。金文②的 “廷”, 从人从∟从 “≡”, 为会意字。 ≡, 八卦符号, 为乾、 为天、 为父、 为健, “天行健, 君子以自强不息”。 金文③的 “廷” 是对甲骨文和金文①②的进一步完善。小篆的“廷”从 “彳” 从壬(因为廷是形声字, 应该从壬), 在汉字组构中 “彳” 一般为动态的表意符号,“彳” 与 “壬” 相组构, 是为 “廷” 增加动态感的, 为形声会意字。 楷书给 “廷”增加形符 “广” (音掩, 简陋房屋的标意, 在这里与“宀” 同意)写作 “庭”,仍为形声会意字。一个动态下的 “壬” 从郊外进入简屋,与“家”相匹,岂不“牛郎”遇见了 “织女” ? “家庭”便从此构成。

“家” 两边的缀物标意为连续不断生殖的 “幺”; “家”的下部是只猫头鹰, 象征“欢”。 许慎按小篆“庭”的字形来解释,在这里他犯了一个错误: “廷, 朝中也, 从廴壬声。”不仅字意没有解释到位,把声符也弄错了。其实他说的“朝中”也称宫廷,即封建社会中央政府的代称,是帝王接受朝见和处理军国政事的地方,试想那个“虎兕争兮于廷中”的封建“朝中”,怎么能不突出一个“壬” 字呢? “廷” 在小篆时一分为二, 一是增加形符“扌” 造出挺字; 二是增加形符 “广” 造出 “庭”, 其“挺” 的本意不变。 于是, 古代人们把正堂的院子称“庭”, 把父母居住的地方称 “庭闱”, 如果我们理解了庭的“挺” 的本意, 就不难理解为什么直到今天我们将各级的审判机关称作 “庭”。 “壬”本为男性生殖器的表意符号, 是人类生殖繁衍之 “人根”, 同时也是汉字孳乳组字的字根。 由它孳乳的廷、挺、庭都具备阳刚、挺直、充实、强劲、坚韧、进取的品质。 “壬”的族系在汉字王国里也算得上是一个不小的家族。 “廷” 是 “壬”的二代组字字根, 由它所组构的汉字都颇具直、硬、快的蕴意,例如: 侹:平直。 梃:杀猪用的铁制捅杆(猪杀脱毛后,在腿上砉一小口,用梃贴着皮往里捅,吹涨后再开膛)。 莛: 某些草本植物的硬杆, 如麥莛。 铤: 箭步而行。 蜓: 蜻蜓, 没有柔体的昆虫。 颋: 人的头部端正, 表意为正直。 霆: 暴雷。 艇: 轻便快捷的船。 珽: 古代帝王用的玉笏。

尧帝许其二女娥皇、女英为虞舜之妻 母系的衰落, 家庭的形成, 一般认为完成于虞舜、夏禹之际,是以唐尧许其二女娥皇、女英为舜帝之妻与夏禹娶涂山氏女生夏后启,实行“家天下”为标志的。从概率讲, 家庭, 是农业私有的产物, 是社会生产力发展一定水平的产物, 是以婚姻血统关系为基础的最基本的社会组织, 主要由夫妻构成,《左传·桓公十八年》: “女有家, 男有室”, 是说男称女为室, 女称男为家。 家从 “豭” 省, 家的本意为男主, 有位女歌手唱“我想有个家”, 她想的绝不是一套房子一头猪, 而是想找个男主人作为她的丈夫。室从宀从“至”,至也声,“至” 甲骨文、金文都是 “矢” 归的意思, 而 “矢” 向来就是男性性器的隐喻拟指。 同时, 室音通适, 即室具有适合、适应、适当、适宜等隐意。《孟子·滕文公下》: “丈夫生而愿为之有室”,当然是归“矢”即室了。家室、 家庭早已就成了夫妻的代名词了。

在家庭出现之前和出现以后的一段时间里以及在家庭漫长的历史发展中,家庭中有两个硬件——“壬”与 “豕” 是不可忽视的,正是它们的相互默契与配合,构成了支撑家庭发展繁衍的物质与精神的基础(九)。 家庭,这个农业经济极具活力的社会细胞, 它最基本的生活底限是生儿育女, 种地打粮, 养家糊口, 轻易不可削弱和动摇。 历史上的穷兵黩武、苛政酷吏和“一平二调”,都给家庭带来了不幸,也给社会造成了灾难。上世纪五十年代中叶以后,我国开始实行农业合作化,使一村变成了一家,随即又是公社化, 全国74万个农业合作社合并成2.6万个人民公社,全国99%以上的家庭被卷入公社。公社实行公共食堂,吃饭不掏钱,干活不计工,家庭所有生产资料归公社所有,产品实行公社范围内的统一分配。农民实行组织军事化、行动战斗化、生活集体化。劳动力按军队编成班排连营,采取大兵团作战的方法从事农业生产。(胡绳主编《中国共产党的七十年》354页)所谓 “一平二调”即贫富拉平,对农民的劳动力、财产无偿调用。结果不到一年, 经济规律开始惩罚, 接着就发生了“三年困难时期”,饿死了许多人。其实“大跃进” 的号角是以在农村大搞 “养猪积肥” 揭开序幕的。彻底纠正公社化那一套是从七十年代末开始的, 最富传神意义的是, 农村又实行了以家庭承包为责任制的长期农村经济政策, 回到了 “一宀一豕” 的 “家” 的极具活力的优化圈子, 二十年走了个 “○” 形路。据载 “农村家庭联产承包责任制” 这十一个字, 是当时主政中国的胡耀邦在勤政殿走来走去想出来的, 并立即坐下来写在纸上。 他为自己能巧妙绕开 “分田单干”、 “包产到户” 带来的阻碍, 便于大家认同, 高兴得自己对自己笑了起来。 如今也算得上是中国 “家” 史中, 能够引人入胜的一个经典轶闻呢。 “农村家庭联产承包责任制”这十一个字,得到了有效贯彻,实践证明这些年来发挥了很好的作用。但是我们的政治学家、经济学家、社会学家、人类学家研究的对象,都很少涉猎家庭,很少从家庭的角度去研究相关领域的有关“家”的深层次问题。家庭问题依然是个大题目,建立社会主义和谐社会,对于家庭的重视与研究, 是大有文章可做的。 有关治家的道理, 以及家庭对社会的作用,《易经家人》有一段耐人寻味、并无须过多解释的彖辞:“家人,女正位乎内,男正位乎外,男女正,天地之大义也。家人有严君焉,父母之谓也。 父父、 子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇,而家道正;正家而天下正矣。”

“家” 的出现, 是以社会产品剩余为原因,同样道理, “家”的消失,也是社会产品剩余的结果。所不同的是,社会产品略有剩余迎来了 “家”, 社会产品极大丰富却使得“家”逐步走向消失,这中间主要起作用的是社会生产力的发展,其时间跨度之长是可想而知的。关于家庭的前景,恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中,引用了路·亨·摩尔根的一段话:家庭“它正如过去的情形一样,一定要随着社会的发展而发展,随着社会的变化而变化。它是社会制度的产物,它将反映社会制度的发展情况。既然一夫一妻制的家庭从文明时代开始以来, 已经改进了,而在现代特别显著,那么至少可以推测,它能够有更进一步的改进,直至达到两性的平等为止。如果一夫一妻制的家庭在遥远的将来不能满足社会的需要,那就不能事先预言, 它的后继者将具有什么性质了。” 随着社会文明进程的不断推进, 社会经济结构的不断转变,社会制度将发生很大变化,父系家庭必将走完它的路程趋向终极, 以母系血亲为特征的族群体系的逐步形成,这无疑标志着人类社会又向前跨了一大步。相信到了那个时候没有最好, 却会更好。 “大河没水小河干” 这句起码违背逻辑的鼓噪, 压在 “家” 的头上近半个世纪。 现在, 好就好在从中央,到地方, 全社会同唱一首歌: “我想有个家”。 为了使读者对 “家庭” 二字有一个全面的了解和理性的认可与感情的认同, 本集试图从汉字原创性奥妙这一角度分别按 “家庭的氤氲”、 “家庭的出现”、 “家庭的延伸”这些边沿尚且不甚清晰的概念作一些叙述, 从中围绕 “家” 把 “家” 的形成前后所产生的有关文字作一点解释, 但未必能够全面、 准确、到位, 尚希海涵。 “家长里短, 地老天荒”, “家” 是个常人的话题,对我们来说 “家庭” 是个走不完的路程、说不完的话语。 如果真的有读者朋友产生言犹未尽的感想, 幸甚至哉! 谨以为序。 作者 |

☚ 汉字揆初︱图3 汉字揆初︱附录一 熊正德教授函 ☛

- 阴茎截断术是什么意思

- 阴茎扭转是什么意思

- 阴茎扭转征是什么意思

- 阴茎持续性勃起是什么意思

- 阴茎损伤是什么意思

- 阴茎损伤分级是什么意思

- 阴茎易举是什么意思

- 阴茎根是什么意思

- 阴茎海绵体是什么意思

- 阴茎海绵体造影是什么意思

- 阴茎溃烂是什么意思

- 阴茎溃疡是什么意思

- 阴茎特小是什么意思

- 阴茎珍珠状丘疹是什么意思

- 阴茎生疮方是什么意思

- 阴茎畸形是什么意思

- 阴茎疱疹是什么意思

- 阴茎癌是什么意思

- 阴茎癌药粉是什么意思

- 阴茎皮下硬结是什么意思

- 阴茎硬结是什么意思

- 阴茎粗大是什么意思

- 阴茎系韧带是什么意思

- 阴茎纤维性海绵体炎是什么意思

- 阴茎结核是什么意思

- 阴茎缺如是什么意思

- 阴茎缺损是什么意思

- 阴茎肿块是什么意思

- 阴茎肿瘤是什么意思

- 阴茎背神经是什么意思

- 阴茎菜花样肿块是什么意思

- 阴茎被膜是什么意思

- 阴茎转位征是什么意思

- 阴茎部分切除术是什么意思

- 阴茎阴囊淋巴水肿是什么意思

- 阴茎阴囊皮肤撕脱伤是什么意思

- 阴茎骨化是什么意思

- 阴茎麻痹是什么意思

- 阴茎(或阴蒂)动脉是什么意思

- 阴茎(阴蒂)海绵神经丛是什么意思

- 阴茧是什么意思

- 阴荫是什么意思

- 阴菌是什么意思

- 阴萝是什么意思

- 阴落地是什么意思

- 阴落落是什么意思

- 阴落里是什么意思

- 阴蒂是什么意思

- 阴蒂包皮过长是什么意思

- 阴蒂肥大是什么意思

- 阴蒲草是什么意思

- 阴蔚是什么意思

- 阴藓是什么意思

- 阴藤是什么意思

- 阴蘽是什么意思

- 阴虚是什么意思

- 阴虚之体是什么意思

- 阴虚乳蛾是什么意思

- 阴虚体质养生法是什么意思

- 阴虚内热是什么意思