水稻黄萎病rice yellow dwarf

由类菌原体(MLO)侵染,引起水稻茎叶黄化,叶片窄小柔软的一种系统性侵染病害。1919年日本首先记述,中国于1925年在台湾省发现。

分布和为害 主要分布于东南亚稻区的菲律宾、越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚以及日本、中国、印度、斯里兰卡、孟加拉等国。中国的广东、广西、云南、湖南、湖北、浙江、江苏、安徽、江西、福建等省、自治区均有发生。1967年浙江省温岭、黄岩县的双季晚稻因病平均株发病率为48.8%,严重田块达92.1%,产量损失50%以上。

水稻发病后,植株矮缩、茎叶黄化,叶片狭小柔软,分蘖增多,有时出现高节位分蘖,分蘖节上长出不定根,地下部根系老朽,呈褐色或深褐色。苗期感病,植株严重矮缩黄化,不抽穗;分蘖后期感染,主茎及早生分蘖病状不明显,抽半包穗或包茎穗,结实不良;生育后期感病,一般不表现病状,其再生稻黄化。籼型品种的病株黄化程度轻,呈淡黄绿色。粳、糯型品种常出现高节位分蘖。

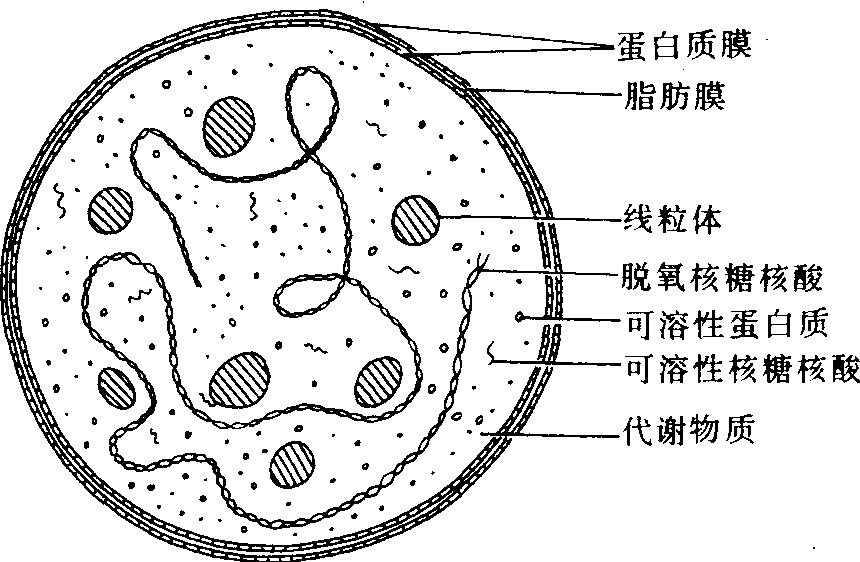

病因 病原物为类菌原体(MLO),属软球菌纲(Mallicntes)菌原体目(Mycoplasmatales)。病原物无细胞壁,仅以厚度约10纳米的三层单位膜为界,呈球形、卵形或不规则形,其大小约80~800纳米,内含DNA、RNA和核糖核蛋白等,其模式结构(见图)。病原物主要分布在病株组织的筛管细胞和介体昆虫的中肠以及唾液腺细胞汁中,以二均分裂繁殖,对四环素族抗菌素敏感。生长需甾醇和微碱性环境,耐渗透压。除水稻外,尚可侵染看麦娘(Alopecurus acqualis)、甜茅(Glyceria acutiflora)和一种野生稻(Oryza cuben-sis)。发病程度取决于田间病原物数量和介体昆虫传病代次的带病虫量,如双季稻区早稻病原虫量大,则晚稻发病重。

侵染过程和病害循环 病原物随介体昆虫刺吸取食侵入水稻,通过筛管细胞的筛板扩展而成系统侵染。浙江省双季稻田,5月上旬带病的越冬代黑尾叶蝉开始传染早稻,6月底7月初孕穗~抽穗初期见病株,7月中旬抽穗至乳熟期达发病高峰。实验证明2~3叶期、分蘖初期、分蘖盛期接种的稻苗,分别于6~8叶、孕穗和抽穗期发病。抽穗后期接种,只表现在再生稻上抽生黄化的小分蘖。病害潜育期的长短与气温和稻株生育期有关,苗期感病,日平均气温30℃时潜育期为27天,27℃为29天;2~3叶期25℃时为39~64天,5叶期为74~93天。

类菌原体的结构模式

(引自朱本明)

在东南亚稻区传病的介体昆虫有5种,即黑尾叶蝉(Nephotettix cincticeps)、二点黑尾叶蝉(N.vires-cens)、二条黑尾叶蝉(N.nigropictus)、马来亚黑尾叶蝉(N.malayanus)和小黑尾叶蝉(N.parus)。中国长江中下游稻区的介体昆虫主要为黑尾叶蝉,其循回期在日平均气温32℃时为19天(15~24天),介体昆虫获得与传播病原物的最短时间均为1小时,延长至24小时获得与传播病原物的个体分别达93.7%与97.2%,能终生携带与传播病原,但不能经卵传病。带病若虫越冬后成为翌年的初侵染源,一般到次年5月上旬开始传病,早稻田的三代带病虫是主要的再侵染源,一、二代虫一般不带病传病,种子与土壤均不传病。

病害控制 以预防为主,农业防治为基础,适时治虫防病,将介体昆虫杀灭在传病以前。

农业防治: ❶因地制宜改革耕作制度。重病区扩种冬作,减少绿肥田面积,以压低越冬虫源;改单、双季稻混栽为双季连作,切断介体昆虫生活循环,以压制其发生。

❷稻田合理布局。熟期相近的品种连片栽植,上下季作物不间作套种,以提高治虫防病效果。

❸改善栽培管理技术。加强肥水管理,增强稻株抗性,成片翻耕绿肥等虫源田,秧田远离重病田。

❹选育抗(耐)病、虫品种。据森中(Morinaka)和樱井(Sakurai)1970年报道,抗病性强的水稻品种有神乐糯、满月糯、特特普(Tetep)等。

治虫防病 早栽早发稻苗生长嫩绿易诱集介体昆虫迁入稻田,应重点防治。主要掌握成虫迁飞期,即4月中旬至5月上旬绿肥田越冬成虫向早稻秧田和早栽本田初迁飞期,7月上旬至8月上旬早稻田二、三代成虫向晚稻秧田和早稻本田迁飞期为适宜的喷药期。药剂种类与浓度,(见水稻黄叶病与矮缩病)。

- 军中归讯是什么意思

- 军中所用的号角是什么意思

- 军中拘留所是什么意思

- 军中政事是什么意思

- 军中文艺奖是什么意思

- 军中文艺奖金是什么意思

- 军中无戏言是什么意思

- 军中无戏言。是什么意思

- 军中有一曹,西贼闻之心胆摇是什么意思

- 军中有一韩,西“贼”闻之心骨寒;军中有一范,西“贼”闻之惊破胆是什么意思

- 军中杀人之处是什么意思

- 军中杂职官是什么意思

- 军中正职官是什么意思

- 军中犯法不得擅自诛戮是什么意思

- 军中用具是什么意思

- 军中用口头或军号传令是什么意思

- 军中的中下级军官是什么意思

- 军中的主将是什么意思

- 军中的刑罚是什么意思

- 军中的各种条例规定是什么意思

- 军中的威势是什么意思

- 军中的文告是什么意思

- 军中的爵位是什么意思

- 军中的禁令是什么意思

- 军中的解差是什么意思

- 军中的赏赐是什么意思

- 军中皆左袒(秋千格,打聊目一)刘全是什么意思

- 军中结婚是什么意思

- 军中统帅是什么意思

- 军中行路难同辛常伯作是什么意思

- 军中要务是什么意思

- 军中记事是什么意思

- 军中诛杀是什么意思

- 军中败类是什么意思

- 军中闻将军令,不闻天子诏。是什么意思

- 军中随笔是什么意思

- 军中音乐是什么意思

- 军临城下是什么意思

- 军主是什么意思

- 军之大刑是什么意思

- 军之败也,生于不义;法之侵也,生于不正。是什么意思

- 军乐是什么意思

- 军乐团是什么意思

- 军乐长是什么意思

- 军乐队是什么意思

- 军乐队大号是什么意思

- 军乐队小鼓是什么意思

- 军乐队指挥是什么意思

- 军乐队横笛是什么意思

- 军乐队队长是什么意思

- 军乘司是什么意思

- 军书是什么意思

- 军书狎至是什么意思

- 军书陈上策,廷议借前筹。是什么意思

- 军争是什么意思

- 军事是什么意思

- 军事“人-机-环境”系统工程学是什么意思

- 军事、是什么意思

- 军事、国防教育是什么意思

- 军事、政治、后勤军官职务等级编制军衔是什么意思