水分循环

春三月,天地干燥,水纠列之时也。山川涸落,天气下,地气上,万物交通。

见雨从上集,则谓从天下矣,其实地上也。然其出地,起于山。何以明之?《春秋传》曰:“触石而出,肤寸而合,不崇朝而遍天下,惟太山也。”太山雨天下,小山雨一国,各以小大为近远差。雨之出山,或谓云载而行。云散水坠,名为雨矣。夫云则雨,雨则云矣。初出为云,云繁为雨,犹甚而泥露濡污衣服。若雨之状,非云与俱,云载行雨也。……夫雨从山发,月经星丽毕之时,丽毕之时当雨也。时不雨,月不丽,山不云,天地上下自相应也?月丽于上,山蒸于下,气体偶合,自然道也。云雾,雨之征也。夏则为露,冬则为霜,温则为雨,寒则为雪。雨露冻凝者,皆由地发,不从天降。

【评】东汉时,已认识到水分循环只在地面和大气(而不在天上)进行,并且也已初步了解了露、雨、雾、霜之间的内在关系。

水泉东流,日夜不休。上不竭,下不满;小为大,重为轻,圜道也。

【评】第一次在中国明确提出了水分的海陆大循环的概念。

气因卑而就高,水从高而趋下。水出于高原,气之化也。水归于川泽,气之锺也。

气自卑而升上。水出于山,气之化也。水自高而趋下,入于大海,水归本也,盖水、气一也。气为水之本,水为气之化,气锺而水息矣。水流而气消矣。盈天地间万物,由气以形成,由水以需齐。一化一归,一息一消,天地之道耳。

【评】至明代,已清楚地认识到水分循环只是形态变化,不是物质变化,并了解水分循环对万物生长的重要意义。这时已建立了一种较为完善的水分海陆循环的模式。

日为火主,照及下土,以吸动地上之热气。热气炎上,而水土之气随之,是水受阳嘘,渐近冷际,则飘扬飞腾,结而成云。云上隔日气下,隔火气冷湿之气,在云中旋转,相荡相薄,则旋为千百螺,势将变化,而万雨生焉。雨既成质,必复于地。譬如:蒸水因热上升,腾腾作气,云之象也。上及于盖,盖是冷际,就化为水,便复下坠。云之行雨,即此类也。

【评】到清代已用热量的变化解释水分循环的机制。

《管子·度地篇》

见雨从上集,则谓从天下矣,其实地上也。然其出地,起于山。何以明之?《春秋传》曰:“触石而出,肤寸而合,不崇朝而遍天下,惟太山也。”太山雨天下,小山雨一国,各以小大为近远差。雨之出山,或谓云载而行。云散水坠,名为雨矣。夫云则雨,雨则云矣。初出为云,云繁为雨,犹甚而泥露濡污衣服。若雨之状,非云与俱,云载行雨也。……夫雨从山发,月经星丽毕之时,丽毕之时当雨也。时不雨,月不丽,山不云,天地上下自相应也?月丽于上,山蒸于下,气体偶合,自然道也。云雾,雨之征也。夏则为露,冬则为霜,温则为雨,寒则为雪。雨露冻凝者,皆由地发,不从天降。

汉·王充《论衡·说日篇》

【评】东汉时,已认识到水分循环只在地面和大气(而不在天上)进行,并且也已初步了解了露、雨、雾、霜之间的内在关系。

水泉东流,日夜不休。上不竭,下不满;小为大,重为轻,圜道也。

《吕氏春秋·季春纪·圜道》

【评】第一次在中国明确提出了水分的海陆大循环的概念。

气因卑而就高,水从高而趋下。水出于高原,气之化也。水归于川泽,气之锺也。

明·王逵《蠡海集·地理类》

气自卑而升上。水出于山,气之化也。水自高而趋下,入于大海,水归本也,盖水、气一也。气为水之本,水为气之化,气锺而水息矣。水流而气消矣。盈天地间万物,由气以形成,由水以需齐。一化一归,一息一消,天地之道耳。

明·郎瑛《七修类稿》卷一《水气天地》

【评】至明代,已清楚地认识到水分循环只是形态变化,不是物质变化,并了解水分循环对万物生长的重要意义。这时已建立了一种较为完善的水分海陆循环的模式。

日为火主,照及下土,以吸动地上之热气。热气炎上,而水土之气随之,是水受阳嘘,渐近冷际,则飘扬飞腾,结而成云。云上隔日气下,隔火气冷湿之气,在云中旋转,相荡相薄,则旋为千百螺,势将变化,而万雨生焉。雨既成质,必复于地。譬如:蒸水因热上升,腾腾作气,云之象也。上及于盖,盖是冷际,就化为水,便复下坠。云之行雨,即此类也。

清·游艺《天经或问》卷四《风云雨露雾霜》

【评】到清代已用热量的变化解释水分循环的机制。

水分循环shuifen xunhuanhydrological cycle

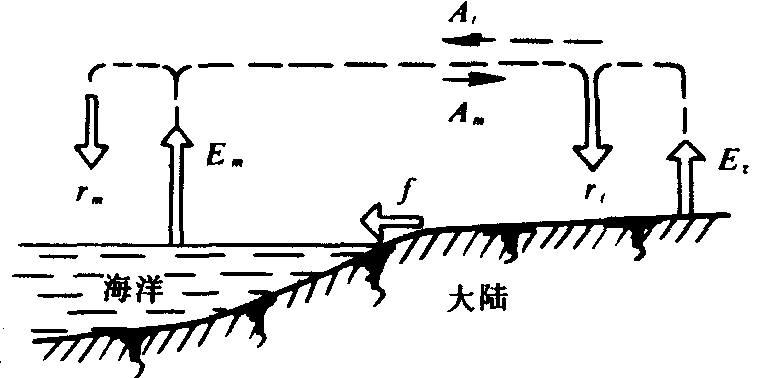

地球

表面各部分(海、陆)间以及与大气之间水分交换的总称。从海洋表面蒸发的水汽, 通过上升运动被带到高空, 然后随大气环流输送到大陆上空, 冷却凝结成降水落至地面, 然后又从江河流回海洋。海陆之间的水分循环称“外循环”或“大循环”。海洋或陆地蒸发的水分在高空凝结以降水形式重新降回海面和陆面则称“内循环”或“小循环”。地球上的水分循环, 见图1。

图 1 地球上的水分循环

Em, Et: 分别为海洋和大陆的蒸发;

γm, γt: 分别为降落到海洋和大陆的降水

Am: 自海洋流向大陆的水汽;

At: 自大陆流向海洋的水汽;

f: 流向海洋的地表径流

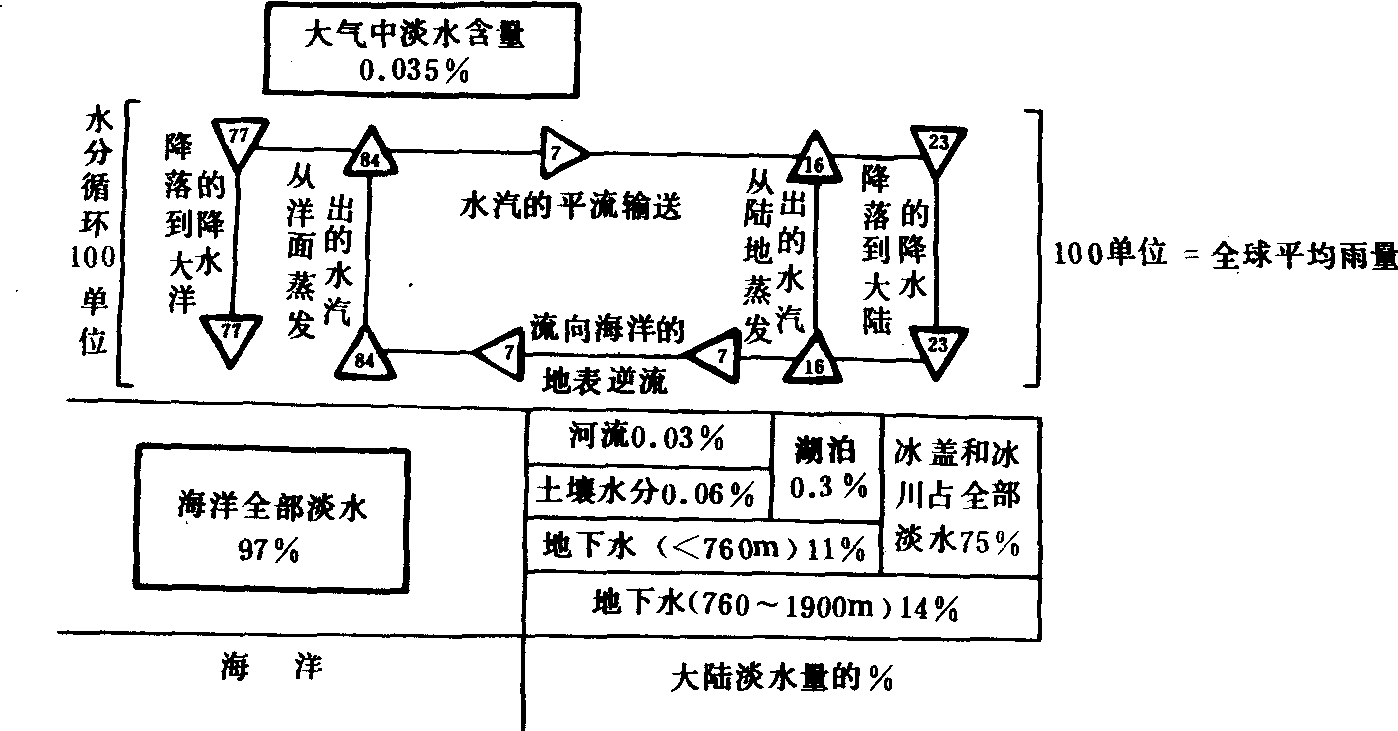

水分循环概念早在17世纪已经形成, 但到本世纪初才得到详细论证, 提出较完全的理论。陆地上的降水r可由海洋输送的外来降水rA和由陆地蒸发的内

图2 全球水分循环示意图

水分循环

hydrological cycle

- 行为理论是什么意思

- 行为理论是什么意思

- 行为生态学是什么意思

- 行为申报是什么意思

- 行为畸形是什么意思

- 行为疏导是什么意思

- 行为疗法是什么意思

- 行为疗法是什么意思

- 行为疗法训练者是什么意思

- 行为的动力源泉是什么意思

- 行为的心理机制是什么意思

- 行为的挫折是什么意思

- 行为的整体与分子分析是什么意思

- 行为的水利模型是什么意思

- 行为的测量与观察是什么意思

- 行为的等级组织是什么意思

- 行为目标是什么意思

- 行为直观是什么意思

- 行为矫正是什么意思

- 行为矫正是什么意思

- 行为矫正是什么意思

- 行为矫正原理是什么意思

- 行为研究法是什么意思

- 行为种系发生是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学是什么意思

- 行为科学学派是什么意思

- 行为科学派是什么意思

- 行为科学理论是什么意思

- 行为科学百科全书是什么意思

- 行为科学管理理论是什么意思

- 行为科学组织理论是什么意思

- 行为科学辞典是什么意思

- 行为程序是什么意思

- 行为税是什么意思

- 行为税是什么意思

- 行为等级系统是什么意思

- 行为管理是什么意思

- 行为管理学是什么意思