次优理论second best theory

现代西方经济学中关于资源最优配置问题的研究,是建立在帕累托最优这一概念的基础之上的。由此建立的一组实现资源最优配置的条件,称为帕累托最优条件。如果有一个或者多个这样的条件无法得到满足时,应该如何做出最佳选择呢?是否还有必要尽可能多地满足其余的最优条件呢?次优理论是为了回答这样的问题而发展起来的。它是研究当资源最优配置的所有条件不能都得到满足时如何做出最佳选择的一种理论。这一理论认为,如果不能符合全部的帕累托最优条件,那么就不一定要求符合其中的部分条件。当已经有一个最优条件无法满足时,或者说最优位置已经无法达到时,最优的选择往往反而是要求离开其余的最优条件。这时所能达到的是一个次优的位置,亦即在帕累托最优条件无法都得到满足这样的既有的约束下,使资源得到最有效率的配置。R.G.利普西 (R.C.Lipsey)) 和K.兰开斯特 (K.Lancaster) 对次优理论进行了概括,其内涵是,由福利经济学提供的大多数简便而又一般的政策指南,如价格应等于边际成本等,并不切合现实经济,现实经济很可能是受制于政策方面的某些约束。他们关于“次优” 的思想对经济政策的理论和实践都具有重要影响。次优理论产生后,在西方经济学界受到了较为广泛的关注,对整个资源配置学说产生了重要的影响。通常为了实现资源最优配置而提出的一些边际条件,由于在实际的经济运行中不太可能使它们的每一个都得到满足,因此按照次优理论的观点,坚持这些条件的必要性就需重新受到检验。

次优理论Second-best Theory

如果在一般均衡体系中存在着某些情况,使得帕累托最优的某个条件遭到破坏,那么即使其他所有帕累托最优条件得到满足,结果也未见得是令人满意的,换句话说,假设帕累托最优所要求的一系列条件中有某些条件没有得到满足,那么,帕累托最优状态只有在清除了所有这些得不到满足的条件之后才能达到的理论。英国经济学家理查德·利普西和澳大利亚经济学家凯尔文·约翰·兰开斯特于1956年创立。如果帕累托最优的某一条件不能满足,只能在背离帕累托最优其他条件的情况下寻求最佳状态,该状态可被叫做次优状态。假设达到帕累托最优状态需要满足十个假设条件,如果这些条件至少有一个不能满足,即被破坏掉了,那么,满足全部剩下来的九个条件而得到的次优状态,未必比满足剩下来的九个条件中一部分(如满足四个或五个)而得到的次优状态更加接近于十个条件都得到满足的帕累托最优状态。次优理论表明,在不可改变的扭曲因素的影响下,如果有充分的信息且执行成本很小,那么将这些扭曲因素加以考虑,就会得到在扭曲约束条件下的最大值解(即次优解)。在不能全部满足完全竞争模型所要求的假设条件的情况下,即使微观经济政策成功地弥补了现实和假设条件之间的差异,政策的执行仍然不能保证帕累托最优状态的实现。

次优理论

由利普赛和兰卡斯特等人提出的把福利经济学理论引向更加符合现实情况的一种理论。该理论主要应用于外贸关税、税收与收入分配、企业生产安排、企业国有化问题上。该理论认为,如果所得到的福利结论不符合某一个帕累托最优条件,但却符合其他帕累托最优条件,在这种情况下,要全面符合帕累托最优条件是不现实的; 如果未能符合某一个帕累托最优条件,那么要使资源配置达到最优状态,只得离开所有其他的帕累托最优条件。这时的最优配置就是次优配置。因为它受到限制而不能全面符合帕累托最优条件。次优理论所要探讨的,不是如何达到最优位置,而是如何退而求其次,如何达到次优位置。

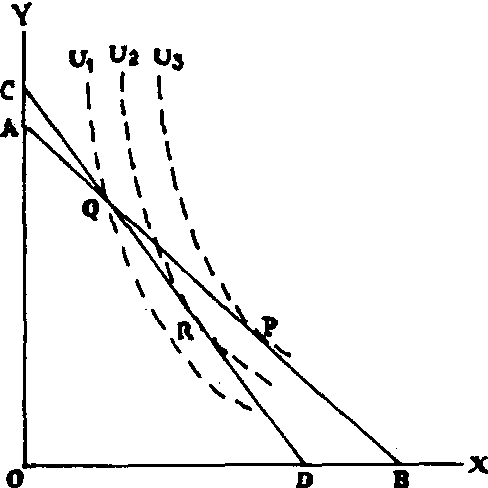

假定帕累托最优化受到了某种限制因素 (如一种课程、一种收费、一种补贴、一个垄断者等)的影响,仍然保留关于完全竞争均衡状态下的资源配置的假设。如图所示:

ox、oy代表两种商品的数量,AB线代表两种商品的转换率,CD是限制因素。如果没有CD的限制,最优位置是在P; P位于转换曲线AB与无差异曲线U3相切之点。如果要符合限制条件的要求,那么只能在CD线上选点。这样就不可能达到P点,但可以到达转换曲线AB上的Q点。Q位于无差异曲线U1、限制线CD、转换曲线AB的交点上。这一点除了在CD线上外,还满足转换曲线AB的要求。即符合部分帕累托最优条件。但Q不是次优位置。无差异曲线U2位于无差异曲线U1之上,U2与CD相切之点为R点。R点才是次优位置,它位于转换曲线AB线以内,但在CD线上。这表明,在复杂的经济体系中,离开帕累托最优位置仍有可能取得较高的福利,正如R不如P,但仍优于Q那样。

因此,在不可能符合全部帕累托最优条件的情况下,如果局部地采用一个帕累托最优条件,那将不是增加福利,而是减少福利。当生产中有一种限制因素,就应修改帕累托的生产最优条件,即把生产最优条件修改为:在从生产要素转换为产品形式时,单位产品价格应当等于它的社会边际成本,并且可以用所雇佣的劳动的生产数量来衡量产品的单位值。假设一个商品的价格高出它的社会边际成本,那么所有其他商品的价格都要高出它的社会边际成本。在这种情况下,可以寻求次优解,使商品价格与边际成本的比率相同。对交换最优条件,由于消费方面的限制主要是配给制等,因此不可能有次优解。

次优理论Second-Best Theory

由利普西 (R. G. Lipsey) 和兰开斯特(Lancaster) 在《次优的一般理论》 (1956年)中提出的理论。该理论认为,如果一个或多个帕累托最优的必要条件不能得到满足,那么一般来说,满足其余的帕累托条件也就没有必要,而且并不符合人们的意愿。从一种帕累托非最优配置移向一种帕累托最优配置,总是能获得正的社会福利。满足这些帕累托条件经常被认为是社会应该实现的福利目标所必备的。可是,这些帕累托条件中的一个或多个可能由于制度的各种限制而不能得到满足。这样,最优的福利状况不可能实现。与此有关的问题是: 通过满足其余的帕累托条件是否能达到次优的状况。次优理论对此的回答是否定的。例如,在一个有效率的经济中,所有产业的产品的价格都等于边际成本。这能确保所有对产品的评价高于边际成本的人都能购买到该产品。可是,如果某一个行业的价格高于其边际成本,在这种情况下,次优理论认为,让其他行业的价格等于边际成本的做法是无效率的或并不是次优的。这是因为相对于高价格的行业,那样做会促使人们过多地消费其他行业的产品。为了达到次优境界,应该对所有其他行业的产品进行征税,以便使所有产品的价格都相应地超过边际成本,则消费者分配预算的方式将与按边际成本定价时的情形一样。

次优理论被广泛用于分析各种局部均衡的政策效果。局部均衡考察单个孤立市场的帕累托条件,并据此制定单个市场的局部均衡政策。虽然根据次优理论,这些政策是无效的,但支持者认为,在某些特定的情况下 (如两个行业的关系并不密切),它们还是有效的,如火车头行业的政策不应该受到口香糖行业的不完全竞争的影响。

次优理论second-best theory

资源配置的最优问题基于帕累托最优状态这一概念之上。次优问题指的是帕累托最优三个条件不能都得到满足时如何做出最佳选择的一种理论。三个条件为:

❶对任何两个消费者而言,任何两种商品的消费边际替代率相等;

❷对任何两个生产者而言,任何两种生产要素的技术替代率相等;

❸任何两种物品的边际边际转换率与它们在消费中的边际替代率相等。当以上三个条件中的任何一个不能满足时,最优福利状态就不能达到,一般认为障碍出在制度限制。R·G·利普西(R.G.Lipsey)和K·兰开斯特(K.Lancaster)指出:如果帕累托最优状态的条件中有一个无法满足,则一般来说,满足余下的条件既是不必要的,又是不合理的,只有完全摆脱所有其他的帕累托最优条件才能达到尽可能达到的最优状态,这一状态就是最优状态,即它是在帕累托最优条件无法得到满足这样的既定约束下,使资源得到最有效率配置的位置。

- 兵事编辑员是什么意思

- 兵交是什么意思

- 兵交刃接是什么意思

- 兵交千骑没,血染一川红。是什么意思

- 兵交,使在其间是什么意思

- 兵人是什么意思

- 兵仔是什么意思

- 兵仗是什么意思

- 兵仗局是什么意思

- 兵仗记是什么意思

- 兵令(上)(节选)是什么意思

- 兵以义举而以智克,战以顺合而以奇胜是什么意思

- 兵以义动,进战则克是什么意思

- 兵以奇胜是什么意思

- 兵以弱不攻强,走不逐飞,自然之势也是什么意思

- 兵以正合,战以奇胜是什么意思

- 兵以死使人者也。用众怒,用义怒,用恩怒。众怒仇在万姓也,汤武之师是已。义怒以直攻曲也,三军缟素是已。恩怒感激思奋也,李牧犒三军,吴起同甘苦是已。此三者,用人之心,可以死人之身,非是皆强驱之也。猛虎在前,利兵在后,以死殴死,不战安之?然而取胜者幸也,败与溃者十九。是什么意思

- 兵以计为本,故多算胜少算是什么意思

- 兵以计为本,故多算胜少算。是什么意思

- 兵以诈立是什么意思

- 兵以诈立,以利动,以分合为变者也是什么意思

- 兵以速策是什么意思

- 兵以销兵,然后兴兵是什么意思

- 兵以静胜是什么意思

- 兵以静胜,国以专胜是什么意思

- 兵以静胜,国以专胜。力分者弱,心疑者背是什么意思

- 兵以食为本,食以货为资是什么意思

- 兵伍是什么意思

- 兵众是什么意思

- 兵体是什么意思

- 兵佚团结是什么意思

- 兵侍是什么意思

- 兵储是什么意思

- 兵儿是什么意思

- 兵兔是什么意思

- 兵入敌境,利于速战是什么意思

- 兵兰是什么意思

- 兵兵互教是什么意思

- 兵兵帽是什么意思

- 兵兵扑扑是什么意思

- 兵兵镲是什么意思

- 兵军衔是什么意思

- 兵农之分是什么意思

- 兵农合一是什么意思

- 兵冲是什么意思

- 兵减半功是什么意思

- 兵凶是什么意思

- 兵凶战危是什么意思

- 兵出无名是什么意思

- 兵出无名,事故不成是什么意思

- 兵出无名,事故不成。是什么意思

- 兵出无名,所以不胜是什么意思

- 兵刀是什么意思

- 兵刃是什么意思

- 兵刃交于前是什么意思

- 兵刃相接是什么意思

- 兵分两路是什么意思

- 兵分势弱是什么意思

- 兵刑房承旨是什么意思

- 兵刑案是什么意思