棉盲蝽cotton mirids

多食性刺吸害虫,棉田半翅目盲蝽科害虫的通称。世界已知为害棉花的盲蝽50多种,中国28种,棉田常见的约10种。

种类 中国各地为害棉花具有经济意义的主要盲蝽有6种: 绿盲蝽、三点盲蝽、苜蓿盲蝽、中黑盲蝽、赣棉盲蝽、牧草盲蝽。常见的还有异须盲蝽、小黑盲蝽等,但为害不重。尚有两种捕食性盲蝽: 食虫齿爪盲蝽和黑肩绿盲蝽。

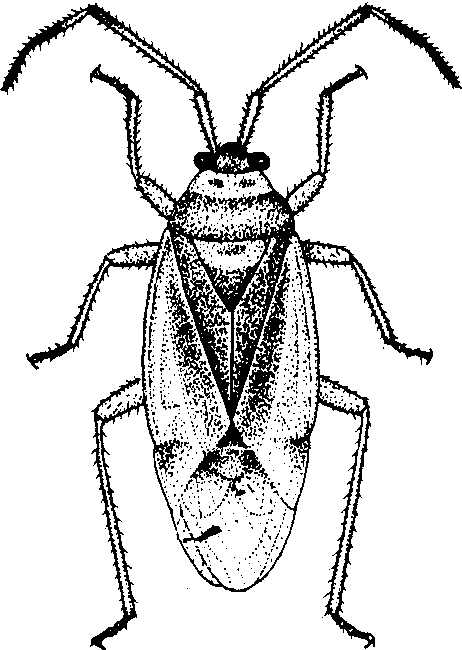

绿盲蝽 学名Lygus lucorum Meyer-Dur。成虫体长约5毫米,绿色,前胸背板上有微小刻点,前翅绿色,膜质部暗灰色。若虫体鲜绿有黑色细毛。触角淡黄色,末端渐浓呈淡绿色,跗节末端与爪黑褐色(图1)。卵长茄形,产于植物组织内。分布中国南北棉区,年生代数自北而南3~5代,长江流域棉区年生5代。以卵在寄主植物的残茬、断枝切口处、枯铃壳及土内越冬,也能在棉、苜蓿、芝麻、田菁、苹果、桃、洋槐等植物上越冬。越冬卵4月初孵化,初龄若虫即在附近寄主植物上活动。1代寄主有苜蓿、苕子、蚕豆、杞柳、蒿类等。5月上旬羽化。2代成虫6月中旬出现,3代7月中旬,4代8月中旬,5代9月中旬,成虫寿命21~83天。1代以后各代虫态逐渐重叠。在植物生长季节内成虫产卵于嫩茎、叶、花蕾、花柄、叶片主脉等处。在21~35℃时,卵历期11~6天,卵发育起点为3℃,有效积温188日度。在20~35℃时,若虫发育历期21~11天,发育起点为4.6℃,有效积温340日度。主要寄主有苜蓿、苕子、棉、木槿、豆类、胡萝卜、杞柳、大麻、苘麻、艾蒿、石榴、苹果、桃、海棠、荞麦、小麦、马铃薯等。

图 1 绿盲蝽

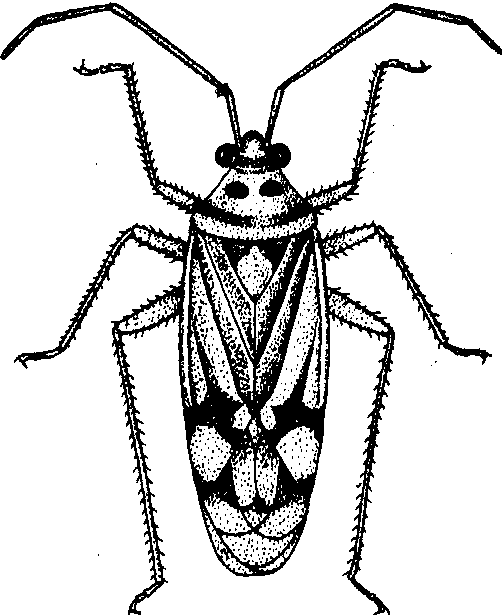

三点盲蝽 学名Adelphocoris faciaticollis Reu-ter。成虫体长约7毫米,黄褐色,前胸背板后缘有一黑横纹,前缘有2黑斑,小盾片与两个楔片呈3个明显的黄绿三角形斑。若虫体黄绿色,有黑色细毛,触角第二至第四节基部淡青色,余赭红色,足淡青色,有赭红色斑点(图2)。卵长茄形、淡黄色。分布以北方棉区为主。年生3代。以卵在洋槐、加拿大杨、柳、榆、杏等树皮内越冬,卵大部产于有疤痕或断枝的疏软部位。卵发育起点8℃,有效积温188 日度。幼虫发育起点7℃,有效积温373 日度。越冬卵5月上旬开始孵化,幼虫5龄,经约26天到5月下旬至6月上旬羽化,成虫寿命约15天。第二代卵期约10天,若虫期约16天,7月中旬羽化,成虫寿命约18天。第三代卵期约11天,若虫期约17天,8月下旬羽化,成虫寿命约20天,后期世代重叠。各代成虫晚间产卵,约有半数卵产于棉花的叶柄与叶片相接处,其次为叶柄及主脉附近。白天成虫在向日葵、玉米、大麻、葎草等花内取食。主要寄主有棉、马铃薯、豆类、胡萝卜、向日葵、芝麻、玉米、高粱、小麦、番茄等。

图 2 三点盲蝽

苜蓿盲蝽 学名Adelphocoris lineolatus Goeze。成虫体长约7.5毫米,体黄褐色,前胸背板后缘有两个黑圆点。小盾片中央有两个半“丁”形黑纹。若虫体暗绿色,有黑色斑点和刚毛,触角黄色,末端较浓,腹节有黑斑。胫节有黑刺。卵长茄形,乳白色。南北棉区均有发生,以北方棉区发生较重。年生3~4代,以卵在苜蓿、棉秸、枸杞等茎秆内越冬,越冬卵4月上旬开始孵化。卵发育起点5.2℃,有效积温213日度。若虫发育起点6.7℃,有效积温410日度。第一代若虫历期约30天,5月中旬羽化,成虫寿命约26天。第二代卵期约13天,若虫期约18天,7月上旬羽化,成虫寿命约14天。第三代卵期约10天,若虫期约18天,8月上旬羽化,成虫寿命约20天。第四代卵期约11天,若虫期约16天,9月中旬羽化,成虫寿命约16天。成虫在0~40℃均能生活,43℃时开始死亡,45℃仅能存活12~15分钟,15℃时寿命达46天,但不能产卵。20℃时产少量卵,25℃时产卵最多(107粒),37℃又下降。主要寄主有苜蓿、豆类、棉、马铃薯、枸杞、芝麻、向日葵、蓖麻、大麻、菠菜、胡萝卜、油菜、芹菜、南瓜、荞麦、龙葵、玉米、小麦等。

中黑盲蝽 学名Adelphocoris suturalis Jakov-lev。又名棉金毛盲蝽。成虫体长约7毫米,褐色,前胸背板中央有两个小黑圆点,小盾片与爪片的大部黑褐色。若虫体深绿色,有黑色刚毛,触角和头部赭褐色。卵长茄形,淡黄色。主要分布在长江流域棉区,年生4代。以卵在苜蓿和杂草寄主内过冬。越冬卵4月上旬孵化,若虫在苜蓿、苕子及蒿类杂草上活动。卵发育起点5.4℃,有效积温217日度。幼虫发育起点9℃,有效积温329日度。第一代成虫5月上旬出现,第二代6月下旬,第三代8月上旬,第四代9月上旬。主要寄主有棉、苕子、胡萝卜、马铃薯、茼蒿、芹菜、蚕豆、甜菜、黄花苜蓿、聚合草、大麦、小麦、杞柳、桑、向日葵等。

赣棉盲蝽 学名Creotiades gossypii Hsiao。成虫体长约6.7毫米,浅草黄色,前胸背板后缘有不规则的浅褐小点,后部中央两侧各有一圆形小斑点,喙顶端黑色。若虫翅芽内侧基部具黑斑。常见于江西和云南两省棉田,中国其他棉区较少见。

牧草盲蝽 学名Lygus pratensis Linnaeus。成虫体长约6毫米,黄绿色,前胸背板有橘皮状刻点,侧缘黑色,后缘有黑纹,中部有4条纵纹,小盾片黄色,中央黑褐凹陷。若虫体绿色,触虫末端红黄色。前胸背板和小盾片上各有两个黑圆点。第三腹节背有一黑圆点为臭腺。主要分布在西北河西走廊及新疆棉区。年生4代。以成虫在各种杂草、枯枝落叶、树皮裂缝内越冬,平均气温达9℃时开始活动,4月上旬越冬成虫便在小麦、菠菜、甜菜、白菜、萝卜、甘蓝种株上大量出现,4月末产卵于藜科及十字花科植物上。第一代成虫5月下旬出现,第二代7月上中旬,第三代8月底、9月初,第四代10月下旬,羽化后即过冬。第一代成虫迁入棉田为害,第三代成虫由棉田向地肤(扫帚菜)、碱草等杂草上迁移。成虫产卵期4~7天,越冬代产卵期39天,最长57天,其余各代11~25天,成虫寿命17~27天,成虫产卵量可达300粒以上。卵发育起点10℃,有效积温126日度。第一代卵期约18天,第二代约9天,第三代约8天,第四代约12天。若虫5龄,发育起点8.5℃,有效积温200日度。第一代若虫期约18天,第二代约11天,第三代约12天,第四代约23天。主要寄主为棉、地肤、碱草、菠菜、甜菜、蒿类、豆类、大麻、向日葵、烟草、小麦、玉米、柳、洋槐等。

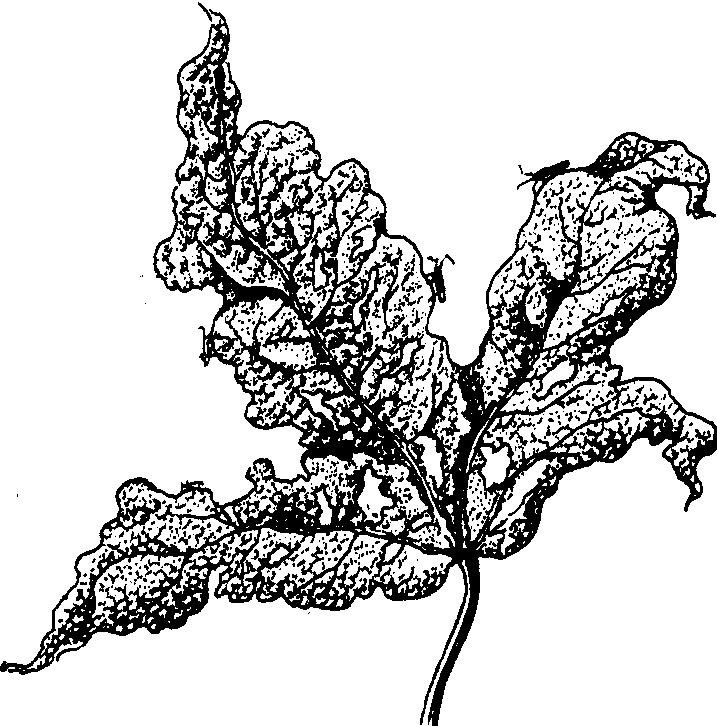

为害习性 常为害棉花的顶芽、边心、花蕾及幼铃,吸食棉株汁液。棉苗真叶芽甫露,盲蝽就用针状口器刺吸幼芽,顶芽受害枯焦发黑成无头苗;真叶期为害顶芽成黑斑,组织坏死;顶芽叶片伸展时,坏死部分成孔洞,近主脉处叶片破碎。被害叶片破孔边缘愈合成为特殊的叶切状,与一般咀嚼口器昆虫造成的虫孔不同。若为害严重。叶切状叶片连续多片,使棉株破叶累累呈“破叶疯”,现蕾稀少,影响产量。果枝伸展后的边心嫩叶也会出现上述类似症状,叶片受害后主脉扭曲,叶片不能平展(图3)。

图3 棉盲蝽为害状

6种盲蝽中绿盲蝽为害造成的破叶疯症状最明显;中黑盲蝽、苜蓿盲蝽和三点盲蝽主要造成无头苗和幼

脱落, 破叶较少; 牧草盲蝽主要为害花蕾和果枝生长点,在叶切状叶片节位的花蕾常受害脱落,严重时使植株生长失调,枝叶丛生,生殖生长受阻。虽然丛生枝可以通过整枝保留1~2个主轴,去除多余枝叶以促现蕾,但时间推迟,成长的花蕾被害后在蕾冠上出现黄斑,花药萎缩,影响受精。幼铃含氮量较高是盲蝽喜食部位,被害后表面呈棕色斑点,内部胚珠受损不能发育影响纤维形成,有时也会使幼铃脱落或形成僵果。陕西关中地区,50年代盲蝽造成的损失曾达20~30%,长江流域棉区为害严重的地方产量损失50%左右,新疆棉区牧草盲蝽是导致棉株不坐桃的主要原因,曾使产量损失50%以上。若棉田间套作复杂、绿肥面积大、育苗移栽和地膜栽培、棉花发育早,盲蝽就可能发生严重。盲蝽成虫在棉田内呈随机的潘松分布,若虫密度在0.22头/株以下时为随机分布,0.26头/株以上时呈核心分布或嵌纹分布。植株生长旺盛、虫口密度较高时多呈核心分布。

脱落, 破叶较少; 牧草盲蝽主要为害花蕾和果枝生长点,在叶切状叶片节位的花蕾常受害脱落,严重时使植株生长失调,枝叶丛生,生殖生长受阻。虽然丛生枝可以通过整枝保留1~2个主轴,去除多余枝叶以促现蕾,但时间推迟,成长的花蕾被害后在蕾冠上出现黄斑,花药萎缩,影响受精。幼铃含氮量较高是盲蝽喜食部位,被害后表面呈棕色斑点,内部胚珠受损不能发育影响纤维形成,有时也会使幼铃脱落或形成僵果。陕西关中地区,50年代盲蝽造成的损失曾达20~30%,长江流域棉区为害严重的地方产量损失50%左右,新疆棉区牧草盲蝽是导致棉株不坐桃的主要原因,曾使产量损失50%以上。若棉田间套作复杂、绿肥面积大、育苗移栽和地膜栽培、棉花发育早,盲蝽就可能发生严重。盲蝽成虫在棉田内呈随机的潘松分布,若虫密度在0.22头/株以下时为随机分布,0.26头/株以上时呈核心分布或嵌纹分布。植株生长旺盛、虫口密度较高时多呈核心分布。发生规律 棉田盲蝽是一个混合种群,各地种群组成不同。黄河流域及其以北棉区主要种类是苜蓿盲蝽、三点盲蝽和绿盲蝽,长江流域棉区是绿盲蝽、中黑盲蝽和苜蓿盲蝽,新疆棉区主要是牧草盲蝽。不同年度之间出现的主要种类会有变化。影响棉田盲蝽发生数量的有关因子有: ❶越冬后第一代虫源基数与6月份棉田虫量关系。6月份棉田虫量和为害程度取决于4月中旬苜蓿田内的虫量。秋季苜蓿刈割迟的地方苜蓿田内残留虫量明显减少,翌年春天发生也显著减轻。江苏第一代幼虫主要在蚕豆和苕子上繁殖,2代扩展到胡萝卜、马兰等寄主,2代羽化后夏熟作物都已衰老,遂迁移棉田为害。由于蚕豆面积大,因此蚕豆植株上的发生量对棉田影响最大。

❷盲蝽为害与寄主转移规律。正值现蕾开花的寄主植物对盲蝽引诱最大。1代成虫主要在春季豆科植物上活动,以后各代成虫随寄主植物的开花程序而向马铃薯、胡萝卜、茼蒿上转移,6月中下旬夏熟寄主相继成熟枯萎,棉花正值现蕾,常形成棉田为害高峰。

❸温、湿度及雨量对盲蝽发生为害的影响。绿盲蝽的卵发育起点最低,越冬卵发育最早,田间幼虫出现及发育也较其他盲蝽在先,1代成虫出现时棉花尚未现蕾,对绿盲蝽吸引力小,仍留在原寄主上。苜蓿盲蝽、三点盲蝽和中黑盲蝽发育较迟,1代羽化为成虫时棉花已现蕾能吸引成虫,与前寄主间作或靠近越冬寄主的棉田,常在若虫孵化时直接侵害棉花。盲蝽性喜潮湿,多雨年份盲蝽为害常重。苜蓿盲蝽在25℃、相对湿度80%时卵全部孵化,相对湿度60%以下时孵化率降到60%以下。中黑盲蝽也有相同趋势。当植物体内含水量下降时,植株组织内的卵孵化率也随之下降,高温失水快,37℃时卵虽能发育,但孵化时幼虫脱壳即死。若虫在高湿下行动活跃,为害也较重,月雨量100毫米以上就能达到中等为害水平。灌溉棉区盲蝽为害程度与灌溉时间、方式、水量有关,第一次灌溉早或大小漫灌后盲蝽为害明显加重。

❹植株生育状况与盲蝽为害关系。盲蝽的为害与植株含氮量明显相关,与植株糖分、含水量及pH值无明显相关。棉株嫩叶、幼蕾、幼铃含氮均高于其他部位,受害也重。大小高肥棉田受害突出,生长茂密不整枝的棉株含氮量高于正常棉株,受害也重。早春苜蓿开花期植株含氮高盲蝽很少迁离,2代成虫期苜蓿衰老含氮量下降盲蝽大量迁出,此时棉株正值现蕾,植株含氮高,吸引盲蝽为害。秋季棉株衰老含氮量下降,成虫又迁移到其他寄主。育苗移栽和地膜覆盖的棉苗发育提早,盲蝽为害时间也提前。密度高的棉田形成高湿的小生态环境,有利于盲蝽的为害。

❺盲蝽种群动态的猖獗指数。丁岩钦用晴雨指数结合早春虫口基数和棉花生育期对盲蝽种群动态的影响,提出3个猖獗指数式:

猖獗指数E=P4/1000+2R6/S6

式中 P4为4月中旬苜蓿田每亩虫量,R6为6月份降水量,S6为6月份日照时数

E>3为严重发生,每亩虫量>2200头

1

❻天敌。绿盲蝽、三点盲蝽和苜蓿盲蝽的卵有3种卵寄生蜂: 点脉缨小蜂、盲蝽黑卵蜂、柄缨小蜂。3种寄生蜂对2代苜蓿盲蝽的卵寄生率最高可达78.3%,其中点脉缨小蜂占91%;对三点盲蝽卵寄生率为27.5%,其中点脉缨小蜂占51.3%,盲蝽黑卵蜂占44.1%。一般每粒卵寄生1头蜂,蜂发育期15~18天,成蜂于晚间羽化。捕食性天敌有花蝽、草蛉、姬猎蝽、蜘蛛等,另有寄生螨1种。

防治方法 清除杂草寄主,应用栽培管理消灭虫源田内的盲蝽。如蚕豆打顶心; 改进苜蓿刈割方法,新疆牧草盲蝽发生区可在苜蓿初花期作第一次收割,减少盲蝽迁移扩散,近棉田的先割,使盲蝽向未割的苜蓿方向移动,最后一次收割期尽可能推迟,割的部位要低,推迟转移到棉田的时间,使棉株能多现蕾;及时做好棉花整枝,保留1~2个主轴,促使棉株恢复现蕾。

在虫情调查的基础上可采用化学防治。棉田用药的终止期宜延续到迁移高峰以后,此时棉株进入现蕾盛期,受害后影响不大。对硫磷、敌百虫、马拉硫磷、敌敌畏、磷胺、乐果、氧乐果、久效磷及甲萘威等农药对防治盲蝽均有良效。

- 调教训练鹰隼是什么意思

- 调教训诲是什么意思

- 调教辅佐是什么意思

- 调教驾驭是什么意思

- 调教,训练是什么意思

- 调敛是什么意思

- 调数是什么意思

- 调整是什么意思

- 调整、巩固、充实、提高是什么意思

- 调整、巩固、充实、提高方针是什么意思

- 调整、巩固、充实、提高的方针是什么意思

- 调整、改革、整顿、提高是什么意思

- 调整、改革、整顿、提高的方针是什么意思

- 调整一致性是什么意思

- 调整事项是什么意思

- 调整产量是什么意思

- 调整价格是什么意思

- 调整价格法是什么意思

- 调整使更合理是什么意思

- 调整供求关系是什么意思

- 调整侦察部署是什么意思

- 调整保留体积是什么意思

- 调整保留时间是什么意思

- 调整保费法是什么意思

- 调整信贷关系是什么意思

- 调整债务是什么意思

- 调整储备是什么意思

- 调整公私关系和整顿税收是什么意思

- 调整农业结构社会行动基金是什么意思

- 调整农村产业结构促进商品经济发展是什么意思

- 调整准备成本是什么意思

- 调整分录是什么意思

- 调整分配结构是什么意思

- 调整利率是什么意思

- 调整勤务是什么意思

- 调整可支配收入是什么意思

- 调整后可支配收入使用账户是什么意思

- 调整品质是什么意思

- 调整哨是什么意思

- 调整商品品种是什么意思

- 调整器是什么意思

- 调整器械是什么意思

- 调整国民经济的八字方针是什么意思

- 调整国际关系的准则是什么意思

- 调整国际清算是什么意思

- 调整地区是什么意思

- 调整型抽检方案是什么意思

- 调整城镇建制是什么意思

- 调整好关系是什么意思

- 调整定额是什么意思

- 调整工是什么意思

- 调整工作风格,建立共同愿望是什么意思

- 调整工商业是什么意思

- 调整工时是什么意思

- 调整工资是什么意思

- 调整差价是什么意思

- 调整布置是什么意思

- 调整帐务是什么意思

- 调整帐户是什么意思

- 调整库存量是什么意思