桑蚕形态mulberry silkworm morph-logy

桑蚕在一生中经过的卵、幼虫、蛹、成虫等4个在外部形态和内部构造以及生理机能上完全不同的发育阶段。

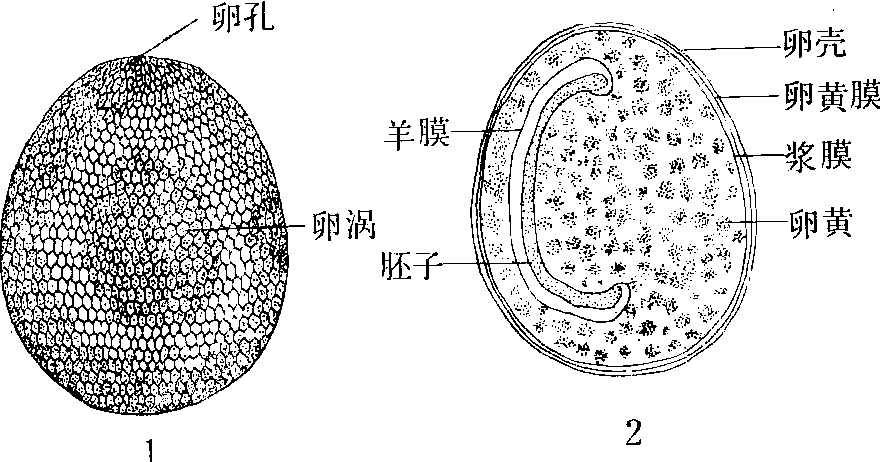

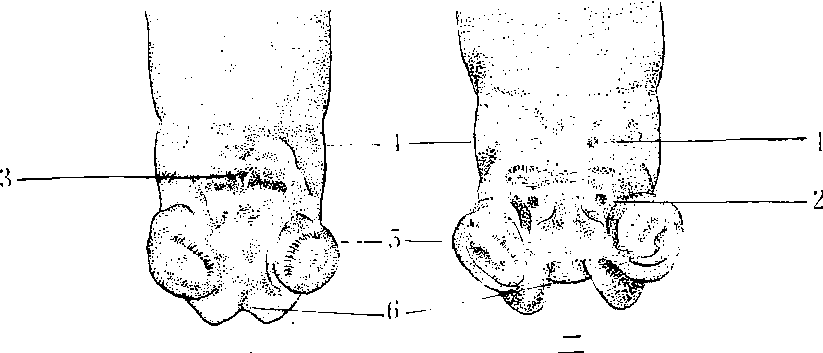

卵 椭圆形略扁平,一端稍尖。还有形似蚕豆的肾形卵和两端略尖的纺锤形卵等特殊系统。通常卵长是卵幅的1.1~1.3倍。一般长约1.3毫米,幅1.0~1.2毫米。卵形的大小因品种、幼虫期营养状况、蛹期保护温度、产卵先后而有差异,通常欧洲种较日本种、中国种大; 同一品种,凡幼虫期营养好,蛹体大者卵也大;蛹期保护温度高者比保护温度低者大; 同一母蛾早产的卵比迟产下的卵大。每克卵数约为1,700~2,100粒。卵刚产下时,卵面隆起,稍后,由于卵内水分蒸散以及营养物质的消耗,卵面中央逐渐出现椭圆形的凹陷,称卵涡,也有卵涡呈2~3条纵线者,如卵涡呈三角形,则是死卵。

初产下的卵呈淡黄色,若是越年卵,经2~3日,随着卵内胚胎的形成和发育,蚕卵开始着色,约一星期呈现品种的固有卵色。卵色有紫、灰、褐、绿、橙、黄、赤、白等,最常见的是紫灰色和灰褐色。卵色来源于蚕卵受精后生成的浆膜细胞中所合成的色氨酸系色素,而白卵品种和不越年卵浆膜细胞中不能生成色素,故不受精卵、白卵品种、不越年卵均不着色。

蚕卵的外面,包有无色半透明由卵壳质构成的、具层状构造的卵壳,厚约0.02毫米,卵壳表面遍布凹凸不平、由多角形组成的网状花纹,称卵纹,这是卵管内卵泡细胞分泌卵壳时留下的细胞印痕。在卵稍尖一端有卵孔,卵孔周围的卵纹呈花瓣状,卵孔是授精过程中,精子进入卵内的孔道,以漏斗状向外开口,内方在卵壳中形成一个短而窄的小室,然后分成3条卵孔管通入卵内,各卵孔管的末端弯曲,这样的构造,既能防止病原微生物的侵入,又能使数条精子同时进入卵内。卵壳表面除有卵孔开口外,还有许多直径约为0.4微米的微细气孔通入卵内,这是蚕卵的呼吸孔道,其数目因品种而异,每粒卵约有5,000~10,000个。卵壳内面有卵黄膜、浆膜和胚胎等,卵黄膜紧贴着卵壳,是一层非细胞构造的无色透明薄膜,其内方是浆膜,由一层大形多角形扁平的细胞构成。浆膜内包有许多无色或淡黄色的卵黄,胚胎裹在卵黄中,胚胎头向卵孔,偏在卵腹的一侧,以卵黄为营养,逐渐发育,卵黄耗尽,蚁蚕长成,即咬破卵孔一端的卵壳孵化(图1)。

图1 蚕卵

1.外形 2.构造

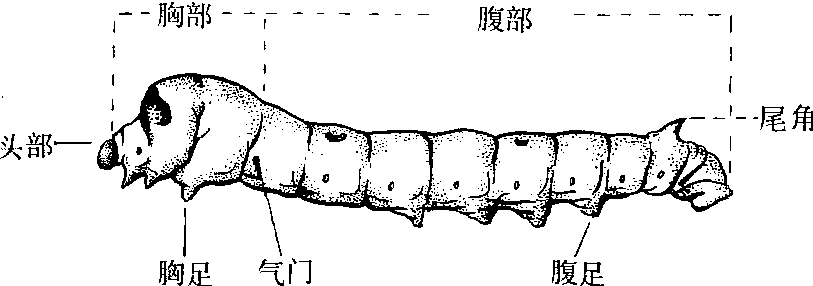

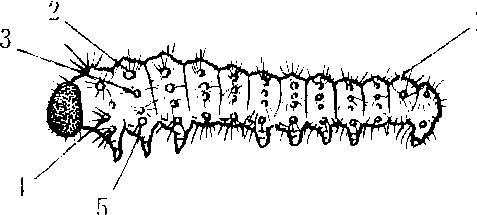

幼虫 蚕体呈长圆筒形,由头部和体部构成,头部略成半球形,位于最前方,外包暗褐色骨化头颅,其上密生刚毛,体部可分为胸部和腹部,胸部由3个环节、腹部由10个环节构成,在头部和前胸背面有稍呈三角形的颈膜相连接,除胸部背面以及腹部的第9和第10环节之间外,其他各环节之间都有节间膜,由于颈膜和节间膜极为柔软,因此头部和这些环节可自由转动、伸缩。在第8腹节背面中央有个锥形的肉质突起,称尾角。在第1胸节及第1~8腹节的各环节两侧,各有一对黑褐色椭圆形气门,共9对,这是呼吸器官的开口(图2)。

图2 幼虫外形

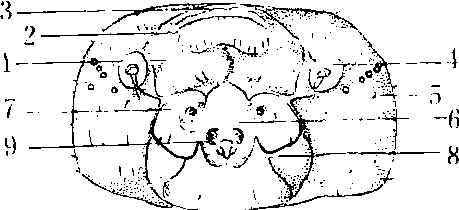

头部的外面包着一层骨质壳片,表面着生左右略呈对称的刚毛,从头部前面看,由人字形的头盖缝,把头壳划分为3块,左右2块半球状骨片称颅侧板,中

图 3 幼虫头部正面

1. 上腭 2. 上唇 3. 唇基

4. 触角 5. 单眼 6. 下唇

7. 下腭 8. 下唇须 9. 吐

丝管

央的三角形壳片称额。额的底边狭长表面有皱纹的部分称唇基,在颅侧板的侧面下方各有6个呈半球状隆起的单眼,是感光器官。单眼前方有左右成对的触角,触角由3个骨质小节构成。各节间有柔软的节间膜连接,触角的第2小节顶端有2根很长的刚毛,另外,在第2和第3小节的顶部还各有几个感觉突起,这是重要的感觉器官 (图3图4)。

口器在唇基的下方,由上唇、上腭、下腭和下唇4部分组成,上唇基部与唇基相连,两侧和下端游离,下端的游离缘呈弧形,中间有一个缺刻,食桑时有固定桑叶位置的作用。上唇表面有6对感觉毛,里面有6个锥形感觉突起。上腭在上唇下方,由坚厚的黑褐色骨片构成左右成对,两个上腭相向的一端有锐利的锯齿,摄食时借以切断桑叶。下腭和下唇愈合成复合体,下腭分处于下唇两侧,由3节构成,其上端有由3小节构成的下腭须,上方内侧有一个瘤状体,瘤状体上有3根稍长的无节毛状突起和2根有节的小突起,有节突起是蚕的味觉器官,对食物有选择作用。下唇在左右下腭之间,与上唇上下相对,其背面构成口腔的底部,下唇前端中央有一个白色壶嘴状突起,称吐丝器。吐丝器的基部两侧有一对由3小节构成的下唇须。

图 4 幼虫头部唇基前面

1. 颅侧板 2. 冠缝 3. 蜕

裂线臂 4. 额区 5. 头盖缝

6. 幕骨陷 7. 额 8. 唇基

9. 上唇 10. 上腭 11. 下

腭 12. 单眼 13. 上腭臼

14. 触角

蚕体胸部各环节腹面各有一对胸足,由3小节组成。基部的第1小节最粗,顺次渐小,第3小节顶端的外方,有一个黑褐色大形钩爪,第3小节的内侧先端有一个柔软的爪垫。胸足主要在食桑和吐丝时使用,爬行时只起辅助作用。腹部的第3、4、5、6和10节各有一对腹足(第10腹节又称尾节,其腹足亦称尾足)、腹足无环节构造,是柔软的肉质突起,外侧着生许多长形刚毛,内侧的刚毛短而少。腹足先端呈盘状,外缘有半环形黑褐色骨质弧线,内缘密生长短两种相间排成半环状的黑褐色小钩爪,腹足钩爪能抓着物体,以利爬行和固定蚕体。蚕体一般雌蚕较雄蚕大。雌蚕在第8腹节和第9腹节腹面各有一对乳白色的点状体,前一对称前生殖芽(又称石渡氏前腺),后一对称后生殖芽(又称石渡氏后腺)。雄蚕的生殖芽在第9腹节腹面前缘中央,是一个附于体壁内面的乳白色囊状体,称赫氏腺。这些生殖芽在大蚕期肉眼可见,可借以鉴别雌雄。刚孵化的蚁蚕,外形与大蚕大致相同,但头部对体部的比例较大,头黑而有光泽,气门圆形,腹足末端的钩爪单序环状排列,蚁体表面生有许多左右对称的瘤状突起,每个突起上有3~6根刚毛,体色暗褐,

图 5 雌、雄蚕的外部特征

一、雄蚕 二、雌蚕

1. 前生殖芽 2. 后生殖芽 3. 赫氏腺

4. 第8腹节 5. 尾足 6. 肛门

图 6 蚁蚕的外形

1. 背线瘤状突起 2. 亚背线瘤

状突起 3. 气门上线瘤状突起

4. 气门下线瘤状突起 5. 基线

瘤状突起

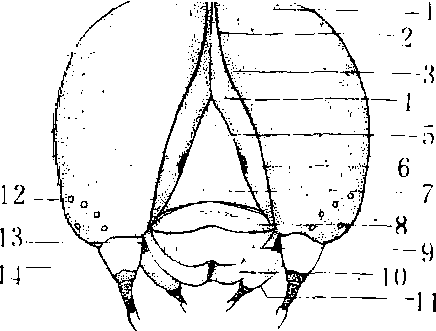

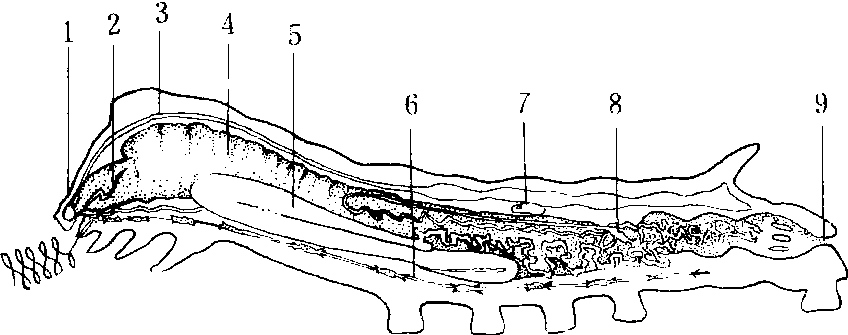

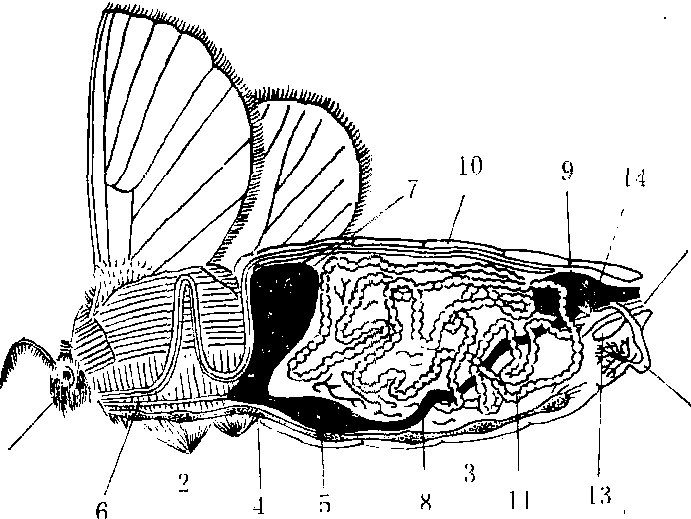

蚕体外面包被着具有着生肌肉、保持体形作用的体壁,其内方形成了体腔,所有内部组织、器官均浸浴在血液中,故体腔又称血腔。剖开蚕体观察,可见有一个长圆筒形的消化管从头部到尾部纵贯体腔中央,营消化、吸收和排粪等作用,消化管的后方两侧,各有3条淡黄色细长管沿消化管壁向前延伸,至消化管中部折回,后方形成许多屈曲,最后进入直肠壁,这是蚕的泌尿器官(又称马氏管)。消化管的腹侧方有一对半透明的屈曲纵走腺体,是丝腺。丝腺体在小蚕期很小,到5龄期才显著增大。沿腹中线近体壁处有一条有节的索,称神经索。其上的节称神经节,从各神经节分出神经分布到蚕体的各器官组织。在消化管两侧各有一条沿体壁纵走的黑褐色细管,以及由此分出的许多分枝,分布于体内各部,是专司呼吸作用的气管系统。在体壁背中线的下方,从头部到第9腹节有一条由薄膜构成的背管,起心脏和大动脉的作用,司血液的循环。在第5腹节背管两侧有一对白色的生殖腺,雄的呈肾脏形,称睾丸;雌的呈三角形,称卵巢。各分出一条生殖导管,雌的后端附着于第7腹节后缘体壁内面,雄的连接在生殖芽前端的两侧。体壁内面着生有各种肌肉,借以运动和固定内部器官组织的位置。在体壁下面及各器官间的体腔内分布有白色片状和带状的脂肪体,是合成和贮藏蛋白质、脂肪、糖原的器官(图7)。

图7 蚕体内部主要器官位置

1.脑 2.涎腺 3.背管 4. 消化管 5.丝腺

6.神经 7.生殖腺 8.马氏管 9.肛门

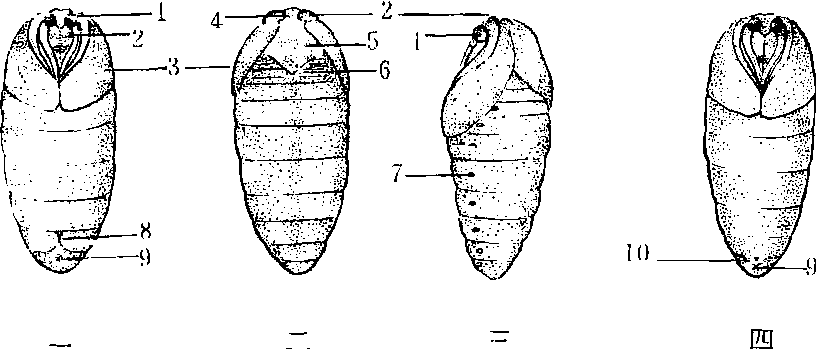

蛹 幼虫老熟时停止摄食,吐丝营茧,然后在茧内蜕皮化蛹。刚化蛹时,体壁柔软,呈乳白色,以后随发育而逐渐变硬体色也逐渐变黄,最后变成深褐色。蛹体纺锤形,也分头、胸、腹3部分。头部很小,顶端白色部分背方的小块称头顶,前方略呈长方形的白色部分称额,额的下方为唇基,唇基后方接上唇,上唇两侧可见有黑褐色已退化的上腭,下唇被下腭掩盖。额的两侧有一对向下弯曲的触角,其基部下方有一对复眼,复眼在刚化蛹时无色,随蛹的发育逐渐变为褐色,近化蛾时成黑褐色,根据眼色的变化,可以知道蛹龄和预测化蛾时期。胸部由3个环节组成,分称前胸、中胸、后胸。各环节腹面均有一对胸足,紧贴胸部腹面,中胸和后胸各有一对翅,后翅被前翅复盖,并包向胸部腹面盖住了部分胸足。腹部由9个环节组成,以第4、5、6三个腹节较大,第4、5、6、7腹节之间可转动,特称可动环节。在前胸和第1~7腹节两侧各有

图8 蛹的外形

一、雌蛹腹面 二、背面 三、侧面 四、雄蛹

1.复眼 2.触角 3.前翅 4.前胸 5. 中胸

6.后胸 7.气门 8.雌蛹第8腹节腹面的纵线

9. 肛门 10. 雄蛹第9腹节腹面小点

蛹期主要内部器官的形态与幼虫期有显著不同,雌雄之间也有差异,同时由于蛹是变态期,内部组织器官的形态逐日都有变化,至蛹的后期,在蛹皮内基本上已是成虫的形态。

成虫(蚕蛾) 成虫也分头、胸、腹3部分。除节间膜外全身遍被白色鳞片,头部很小,两侧有一对大形的双栉状触角和半球形的复眼。触角雄比雌大,由30~40小节构成,是蚕蛾重要的嗅觉和触觉器官。复眼黑色或红色等,每只复眼约由3,000只六角形的小眼紧密排列而成,是视觉器官,复眼色素与卵色相同也是色氨酸的代谢产物。口器在左右复眼之间,也由上唇、上腭、下腭、下唇4部分组成,但已极度退化,仅留痕迹,只下腭发育成一对白色的囊状体,化蛾时分泌溶茧酶,用以溶解茧层丝胶,羽化后即萎缩。胸部分前胸、中胸、后胸3节,前胸最小,中胸最大,各胸节腹面均有一对胸足,中胸和后胸背面两侧各生一对翅,前翅三角形稍大,后翅呈圆形略小,腹部环节数因雌雄而有不同,雌蛾7个环节,雄蛾8个环节,其余环节发育成了蚕蛾的外部生殖器。与蛹期一样,前胸和第1~7腹节两侧各有一对气门。

雌蛾的外生殖器,由幼虫的第8、9、10三个环节变成,其中第9、10两节愈合成淡褐色半球状的侧唇,其上密生感觉毛,侧唇中央有一条纵沟,中有两个孔,上方的是肛门,下方的是产卵孔。第8腹节背板变成中央狭两侧宽的骨板,第8腹节腹板形成黑褐色而坚硬的锯齿板。在锯齿板和第7腹节腹板间的腹中线上有交配孔。侧唇和锯齿板之间的两侧,有一对由节间膜演变而成的淡黄色囊状体,称侧胞或诱惑腺。羽化后,向侧方突出并分泌一种挥发性物质—桑蚕醇,用以引诱雄蛾。雄蛾的外生殖器由幼虫的第9、10两腹节变形而成,其中第10腹节的背板形成黑褐色骨质的钩形突,腹板变成“U”形骨片的匙形突,钩形突和匙形突之间膜质部的中央有肛门。第9腹节的背板中央凹陷成两块菱形骨片,称菱形突。腹板中央变成骨质环,称基腹弧。中央是阳茎,阳茎是骨质管状体,先端呈三角形,先端腹面有射精孔,射精孔两侧有一对膜质瘤状体,其上生有许多感觉毛,阳茎后半部被白色膜质的阳茎鞘包裹。基腹弧两侧有一对大形的骨质抱器,也是由第9腹节腹板形成,交配时用以钩住雌蛾的锯齿板。

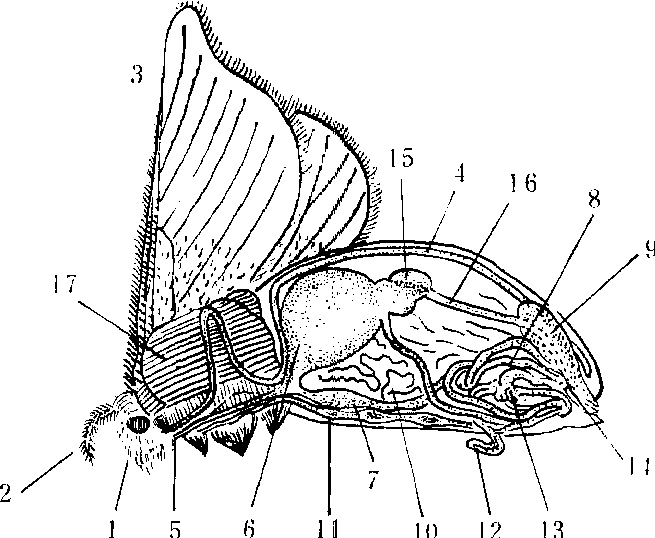

成虫的内部器官在形态上也与幼虫有显著差异。成虫由于不再摄食,消化管已退化并改司其他生理作用,前肠变得细长,后端形成囊状体向背方突出,此称嗉囊或吸胃。其中积贮着无色透明的碱性液体,羽化时吐出,与下腭分泌的溶茧酶一起湿润和溶解茧层丝胶。中肠萎缩成扁平的椭圆形体,上有许多横皱。后肠成细长管,后端膨大成囊状,称直肠囊。马氏管开口于后肠前端,两侧各分出3条细管游离于腹腔内,吸取蛹期的代谢废物并转贮于直肠囊中,化蛾后排出体外,即蛾尿。背管在胸部有两次向腹面弯曲,至第7腹节背面以盲管终了。神经系和气管的分布与幼虫略同,但成虫神经节较幼虫期少,气管变成银白色,脂肪体变成丝状,胸部肌肉显著发达(图9、图10)。

图 9 雌蛾内部侧面1. 头部 2. 胸部 3. 腹部 4. 神经 5. 中肠

6. 食道 7. 嗉囊 8. 后肠 9. 直肠囊 10. 后

肠 11. 卵管 12. 交配孔 13. 交配囊 14. 受

精囊 15. 粘腺

图 10 雄蛾内部侧面

1. 头部 2. 触角 3. 翅 4. 背管 5. 食道

6. 嗉囊 7. 中肠 8. 后肠 9. 直肠囊 10. 马

氏管 11. 神经 12. 附腺 13. 射精囊 14. 射

精管 15. 睾丸 16. 输精管 17. 胸部背面纵肌

成虫的内部生殖器特别发达,占据着腹腔容积的绝大部分。雌蛾的卵巢和幼虫时显著不同,幼虫时卵巢内的4条卵巢管,在5龄开始迅速伸长,化蛹后挤破卵巢外膜。游离于腹腔内,8条卵巢管每条内约含有蚕卵50~90粒,一只母蛾共计生卵400~720粒。幼虫的生殖导管发育成了成虫的侧输卵管和中输卵管,前生殖芽发育成交配囊、受精囊和前庭,后生殖芽发育成了产卵管和粘液腺。雄蛾的睾丸与幼虫基本相似,外观上发达呈球形,睾丸内4个睾丸胞均充满着精子束,内含许多成熟的精子。幼虫期的生殖导管发育成了输精管,生殖芽(赫氏腺)发育形成了贮精囊、射精囊、射精管、附腺和外生殖器的阳茎(见蚕的生殖附图1、2)。

- 直言不讳是什么意思

- 直言不讳是什么意思

- 直言无讳是什么意思

- 直言无讳是什么意思

- 直言极谏是什么意思

- 直言极谏科是什么意思

- 直言贾祸是什么意思

- 直説是什么意思

- 直认不讳是什么意思

- 直认不讳是什么意思

- 直讲是什么意思

- 直讲李先生文集是什么意思

- 直译与意译是什么意思

- 直诚是什么意思

- 直语是什么意思

- 直语补证是什么意思

- 直语补证是什么意思

- 直读比色分析技术是什么意思

- 直调是什么意思

- 直调是什么意思

- 直调点是什么意思

- 直谅是什么意思

- 直谅多闻是什么意思

- 直谅多闻是什么意思

- 直谅多闻是什么意思

- 直谏是什么意思

- 直贯是什么意思

- 直赢在位,近禹麾只。是什么意思

- 直跑楼梯,单跑楼梯是什么意思

- 直蹶蹶是什么意思

- 直身是什么意思

- 直身前扫是什么意思

- 直躬是什么意思

- 直躬不受诛是什么意思

- 直躬之信是什么意思

- 直辕是什么意思

- 直辖市是什么意思

- 直辖市是什么意思

- 直辖市是什么意思

- 直辞是什么意思

- 直达是什么意思

- 直达、直线运输是什么意思

- 直达、直线运输是什么意思

- 直达供应是什么意思

- 直达供应是什么意思

- 直达供应和仓库供应是什么意思

- 直达供应率是什么意思

- 直达列车是什么意思

- 直达提单是什么意思

- 直达法是什么意思

- 直达直线运输是什么意思

- 直达结算是什么意思

- 直达结算是什么意思

- 直达结算是什么意思

- 直达运价是什么意思

- 直达运输是什么意思

- 直达运输是什么意思

- 直达运输是什么意思

- 直达运输、直线运输是什么意思

- 直运商品销售是什么意思