柑橘黄龙病citrus yellow shoot

由类细菌引起柑橘新梢黄化、叶片斑黄的一种危险性病害。又称黄梢病。

各国或不同地区有不同的病名。中国大陆称黄龙病,因病树初期表现枝梢黄化,汕头地区柑农称枝梢为“龙”,故黄龙病实意为黄梢病。台湾称立枯病。南非称青果病(greening)。菲律宾称叶斑驳病(leaf mot-tle),印度尼西亚称叶脉韧皮部退化病(vein phloemdegeneration),印度称回枯病(dieback)。在确认这些病是同一种病后,青果病的名称在国际上被广泛使用。中国林孔湘1956年报道黄龙病可嫁接传病,确定其传染性,比南非确定青果病的传染性早10年。由于黄龙病在各新梢期的黄梢叶片斑驳症状,比结果着色期的青果症状明显,容易识别。因此称作黄龙病更适当,其他病名可作为地方名称。

分布和为害 主要发生于亚洲和非洲近37个国家,被其摧毁的柑桔树超过1亿株,是毁灭性病害。中国广东省汕头地区最早发生,距今已有百余年历史。30年代以后逐渐严重,在广东、广西、福建、海南、台湾柑橘产区广泛蔓延。1940年林孔湘着手研究该病,证明该病不是水害、生理病害或真菌性病害,而是一种通过嫁接传染的病害,并强调黄龙病不同于病毒引起的衰退病(tristeza virus disease)。他首次提出热水消毒种子、热蒸气消毒接穗培育无病苗的方法,制定出一套“隔离、消毒、防疫”配套技术,推行柑桔无病栽培,不仅防治黄龙病,还可防治其他危险性病虫害。随着柑橘生产的大发展,黄龙病在老病区病情加重,新病区不断扩大,1980年前后在江西、四川、浙江、云南、贵州及湖南等省的部分产区均证实该病的发生。盛产芦柑和蕉柑的广东汕头地区和福建漳州地区,几年间全部柑橘园被毁。

症状 柑橘树各生长期均感病,苗期及十几年以上的成年树发病较少,4~6年生开始结果的树发病较多。全年均可发生,以夏梢、秋梢发病最多,其次是春梢。柑橘类各品种表现的症状大同小异,但蕉柑、椪柑(芦柑)病梢上叶片黄化及革质化的程度比福橘、甜橙、柠檬及温州蜜柑等更为严重。春梢发病时,当年新抽春梢正常转绿,5月以后部分或大部分叶片主脉、侧脉附近基部黄化,叶肉渐褪绿变黄,形成黄绿相间的驳斑,叶质硬化。春梢症状特点是: ❶叶片转绿后褪绿变黄;

❷叶片黄化程度较轻而不均匀,形成黄绿相间的斑驳;

❸发病新梢较多,病树顶部及中、下部均可出现。夏梢或秋梢多在8月至10月间发病。新抽夏梢或秋梢中有 一二个梢或几个梢的叶片尚未完全转绿时,则停止转绿。叶片在老熟过程中叶脉变黄,叶肉由淡黄绿色均匀黄化,叶质变硬。有的叶片转绿后变黄,出现黄绿相间的斑驳。当年发病的黄梢,秋末叶片陆续脱落。翌春病梢萌芽多而早,长成的新梢短而纤弱。新梢叶片老熟时叶肉停止转绿、变黄,叶脉及周围组织仍保留绿色。叶片表现为缺锌和锰似的黄化,或称花叶。叶片失去光泽常变小,狭长、直立而硬化。有的叶尖部分向下卷曲,有的在秋末褪绿变黄,形成黄绿相间的斑驳。因此,黄龙病发病中,后期叶片症状与缺素症不易区别。

病害从一个主枝传到另一主枝,最后引起全部枝条发病,与病原物在树体内转移速度有关。一般1~2年生幼树新梢发黄后,第二年引起全树发黄。树龄老、树冠大的病树,往往2~3年或更长的时间枝叶全部发黄。后期病枝条上的叶片凋落,不吐梢而渐枯死,乃至全株枯死。病树开花早而多,广东汕头地区称为“打花球”。病花多而细小,畸形; 花瓣较短小,肥厚,颜色较黄,可全部落光。所结果实小,畸形,着色不均匀,近果蒂部橙红色,其余部分青绿色。福州地区称此果为“红鼻果”,果汁少,渣多,其中种子发育不健全。枝条发黄初期,根系不腐烂。黄梢上叶片严重脱落后,根毛及细根开始腐烂,皮部与下层组织容易分离,露出木质部。后期大根腐烂,皮部裂开,木质部变黑。这种根部症状,福建漳州地区农民称“乌根尾”。

病因 病原物是一种原核生物,称类细菌(BLO)。菌体多数圆形、椭圆形或线形,少数不规则形,大小为50~600×170~1600(纳米)。菌体外部界限厚约17~33纳米,平均25纳米,多层结构。外层与细胞壁构造相似,电子密度较浓; 内层与细胞膜构造相似,电子密度亦较浓; 中间一层是电子密度较稀的透明层,似周质空间,将外、内层隔开。在电镜(100 000×)下观察,外层与内层由二层单位膜组成,厚约8~10纳米。菌体内部具有颗粒状核蛋白体质粒和纤丝状脱氧核糖核酸。应用木瓜素(papain)处理菌体,在外层壁与内层膜之间,发现有电子密度较浓的肽聚糖层(peptidoglycan),表明病原物细胞壁构造与革兰氏阴性细菌十分相似。法国博夫(J.M.Bove)认为是一种革兰氏阴性细菌。根据病原物对热的敏感性、不同虫媒和地理分布,本病可分两类,即耐热型(亚洲型)和热敏感型(非洲型)(见表)。中国柑橘黄龙病属于耐热型,比热敏感型的非洲柑橘青果病具有更大的危险性。

柑橘黄龙病(青果病)的二个类型

| 代表性病害 | 耐热型 | 热敏感型 |

| 中国柑橘黄龙病 | 南非柑橘青果病 | |

| 对热反应 | 耐热,28~32℃症 状表现明显,病害在 高温地区流行 | 热敏感,20~24℃ 症状表现明显,病害 在冷凉地区流行 |

| 传病虫媒 | 柑橘木虱(Diaph- orina citri) | 非洲木虱(Trioza erytreae) |

| 地理分布 | 亚洲高温干燥地区 | 非洲适温高湿地 区 |

病原物能侵染大多数的柑橘栽培品种,其中蕉柑(桶柑)、椪柑(芦柑)最感病,其次为甜橙、雪柑、冰糖橙、哈姆林橙、改良橙、福橘、年橘和温州蜜柑,而酸橘、柚子、柠檬较耐病。潜育期一般3~12个月。在实验室条件下通过草地菟丝子(Cuscuta campestris)接种,侵染草本植物长春花(Catharanthus roseus),潜育期为3~6个月。长春花感病初期症状为叶脉局部黄化,呈不规则黄斑。以后叶脉、叶缘黄化,逐渐扩大至整个叶片黄化。枝条顶部接种,1.5~2个月后下面侧枝相继发病,病害经过几个月从一个枝条蔓延到另一枝条。病株叶脉筛管细胞内可发现大量病原体,表明长春花是病原物繁殖的适宜寄主。

病原物属于难培养细菌,不易人工培养,也难以制备抗血清,对该病的诊断和鉴定较困难。以椪柑或甜橙为指示植物是常用的生物检测法,但需时较多。近年来,采用包括电镜检查法、抗生素抑制法、化学染色法、生化生理法、电泳法和荧光素标记法等各种方法,均有局限性。1987,1989年加尼尔(M.Garnier)等直接用发病长春花筛管里的青果病病原物制备单克隆抗体,成功地筛选到非洲的和印度的青果病以及中国黄龙病病原物的单克隆细胞株。这些单抗用Elisa和荧光免疫显微法可分别检测南非株系、印度株系和中国福建株系。但印度株系的单抗,不能检测中国、泰国、马来西亚及菲律宾的黄龙病株系,中国福建株系的单抗不能检测印度青果病株系。说明病原物具不同类型,且同一类型还存在不同的血清型。

侵染过程和病害循环 田间病株和带菌木虱是主要侵染源。在中国为亚洲木虱。远距离传播主要通过带病的接穗和苗木的调运,田间近距离传播由带菌的木虱引起。木虱成虫和高龄(4~5龄)若虫均可传病,若虫传病力可跨期传递给由其羽化的成虫。单个成虫传病率达70%~80%。病原物在木虱成虫体内的循回期短的1~3天,长的26~27天。木虱一旦获得病原物后可终身传病。传病木虱成虫的唾液腺及消化道等经电镜检查,除唾液腺及脂肪体发现病原体外,消化道的滤室、中肠及后肠亦有病原体。尤其中肠内皮层细胞及唾液腺的外皮层细胞内数量多,有增殖现象。木虱成虫在病树取食,病原体从口器进入消化道滤室、中肠和后肠,经过血淋巴进入唾液腺后传染健树。这种传病方式与蚜虫、叶蝉等传播持久性病毒的传病方式十分相似。汁液或土壤不能传染。

病害发生和流行与侵染源(病株)的多少、品种感病性和生长阶段、传病木虱的多少和活动性以及温湿度有关。果园发病率超过10%,传病木虱数量较大,气候干燥,温度在27~30℃,病害将严重发生,2~3年内蔓延整个果园。反之,果园病株少,及时挖除病株,注意防治木虱,则病害发生受到控制。柑桔栽培品种均感染黄龙病,一般幼年树(6年生以下)较老树感病,因幼年树吐梢比老树多,有利木虱的繁殖、传播。其次幼树树冠比老树小,病原物在树体内运转较快。病果园内补种幼年树或在老病园附近开新果园,新种的幼树往往比老年树易感病而病死。

黄龙病发生与生态条件关系密切。如华南地区,病害在高海拔山地和山谷的柑橘园比平原柑橘园蔓延慢,主要与气温较低、湿度较大和阳光适当有关,而这些条件直接影响传病木虱的数量和活动性。例如华南地区海拔500米以上的果园,很少有木虱分布,病害较轻; 云贵高原在海拔1000米的果园,木虱数量仍很多,发病严重。

病害控制 以防为主,实行综合治理。❶实施检疫,保护新区: 严格实行植物检疫法规,禁止病区的接穗和苗木引入新区和无病区。

❷建立无病良种母本园培育无病苗的繁育体系: 这个体系包括五个步骤,即选择优良母树和检疫其携带的病原; 进行脱除病原处理[只脱除黄龙病可采取蒸气(49℃,50分),四环素(1000~2000毫克/千克2小时)处理接穗; 兼除裂皮病等宜采用茎尖嫁接与热处理相结合的方法]和再鉴定; 建立无病良种母本园,砧木种子园; 建立注册苗圃,培育无病苗; 建立无病示范果园。此体系适于同时培育无黄龙病、无裂皮病和碎叶病的苗木。

❸挖除病株和喷药治虫: 果园建立后,加强栽培管理,及时喷药消灭传病介体木虱和其他害虫。如幼年树发病,立即挖除病树,消灭传染中心,补种预先假植的苗木。果园已普遍发病,原则上不应挖除病株。如需挖除病株,则不宜补种柑橘,而改种其他作物。待全部柑橘树挖光,重新用无病苗建园。

柑橘黄龙病citrus yellow shoot

又称黄梢病。柑橘的细菌病害。是进境植物检疫对象。病原物是原核生物的类细菌(BLO),侵染柑橘属各品种,以蕉柑、椪柑、芦柑及茶枝柑发病重。感病植株第一年的典型症状是树冠个别或许多秋梢的叶片全部黄化,叶质发硬,失去光泽;病株第二年一般不再出现黄梢症状,表现类似缺锌小叶症。其后出现的典型症状是成长叶片发生斑驳,叶脉肿突。严重时树冠上发生枯梢枯枝,根系逐渐死亡。病树常出现早花,多花,花瓣短小肥厚,少数花柱弯曲外露。病果较小,部分病果畸形,果脐歪向一边,着色不匀,味酸。幼龄树感病后2~3年即死亡,成年树感病后经3~5年死亡或失去结果能力。病害通过带病苗木或接穗,进行远距离传播,近距离主要通过害虫柑橘木虱为介体在柑橘园中扩展。防治措施:以繁育无病虫苗木为主,结合加强植物检疫和害虫防治,及时挖除烧毁病株。四环素治疗病树有一定疗效。

柑橘黄梢病

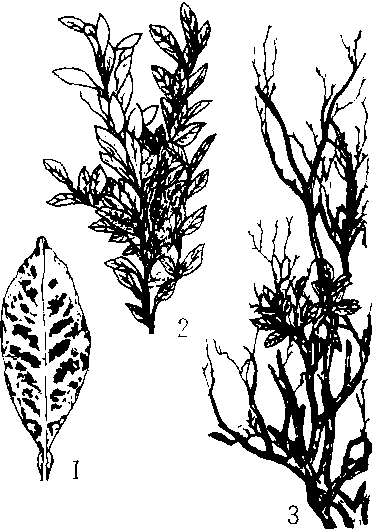

1.病叶 2. 黄梢症状 3. 重病枝梢被害状

柑橘黄龙病

又称“黄梢病”,病原为一种类似病毒的类菌质体。夏秋梢期的个别枝条典型初期症状。新梢不能转绿,叶片失去光泽,均匀黄化,硬而直。春梢期新梢转绿后退黄,失去光泽且硬直,脉间黄化而呈类似缺锌、缺锰症状。最后病株大量落叶、枝枯、根腐和全株衰退枯死。病原对四环素族抗菌素和青霉素都敏感。由木虱传病,属类立克次氏体(RLO)。防治方法:采取严格检疫,防止病毒区扩大;在病区内培养无病种苗,从优良的无病树采种;新建果园应尽量远离老果园,已发病的果园应及时控除病株,加强防虫(木虱等传病介体),控制病毒蔓延。

- 敕头是什么意思

- 敕始毖终是什么意思

- 敕始毙终是什么意思

- 敕宪是什么意思

- 敕封是什么意思

- 敕封藩服礼是什么意思

- 敕山老人是什么意思

- 敕建护国法轮寺碑是什么意思

- 敕德斯尔是什么意思

- 敕戒是什么意思

- 敕授是什么意思

- 敕撰诗是什么意思

- 敕教是什么意思

- 敕文是什么意思

- 敕断是什么意思

- 敕旨是什么意思

- 敕晓是什么意思

- 敕書是什么意思

- 敕桃是什么意思

- 敕桃物件是什么意思

- 敕榜是什么意思

- 敕正是什么意思

- 敕死港仔是什么意思

- 敕法是什么意思

- 敕法以峻刑,诛一以警百。是什么意思

- 敕燃马牌是什么意思

- 敕牒是什么意思

- 敕牓是什么意思

- 敕甲是什么意思

- 敕画是什么意思

- 敕登利可汗书是什么意思

- 敕符是什么意思

- 敕葬是什么意思

- 敕褒王竑碑是什么意思

- 敕警是什么意思

- 敕设是什么意思

- 敕谕是什么意思

- 敕赐是什么意思

- 敕赐和平寺是什么意思

- 敕赐广惠寺碑是什么意思

- 敕赐狂生是什么意思

- 敕赐祐宁寺碑记是什么意思

- 敕赠是什么意思

- 敕连可汗是什么意思

- 敕连头兵豆伐可汗是什么意思

- 敕造是什么意思

- 敕門是什么意思

- 敕闸是什么意思

- 敕額是什么意思

- 敕额是什么意思

- 敕饬僧人庵院榜是什么意思

- 敕黄是什么意思

- 敖是什么意思

- 敖不可长是什么意思

- 敖不可长,欲不可从。是什么意思

- 敖不可长,欲不可从,志不可满,乐不可极是什么意思

- 敖不可长,欲不可从,志不可满,乐不可极。是什么意思

- 敖不可长,欲不可从;志不可满,乐不可极。是什么意思

- 敖不可长;欲不可纵是什么意思

- 敖世轻物是什么意思