景颇族Jingpozu

中国56个民族之一。人口12万(1990)。主要聚居在中国云南省德宏傣族景颇族自治州陇川、盈江、潞西、瑞西、梁河5县境内,部分散居在怒江傈僳族自治州的片马、岗房、古浪和临沧地区的耿马傣族、佤族自治县,以及思茅地区的澜沧县等地。景颇语属汉藏语系藏缅语族。按方言差别,景颇族内部有不同的支系之分。中国境内景颇族主要有景颇、载瓦、喇期(茶山)、朗峨(浪速)等支系。1949年创制了载瓦语的景颇族拼音文字。景颇族舞蹈内容分为祭祀、狩猎、军事、生产劳动和欢庆等,形式有环舞、巡回舞、曲折进行舞等。大型集体舞“木脑脑纵歌”参加者有数千人,跳起来可通宵达旦。景颇族传统体育项目有射箭、射弩、刀术等。其中景颇刀术包括单刀、双刀、“十字跳”、“五步跳”、“七步跳”和“三步砍豹”等,主要是模仿生产劳动中的收、种、砍等动作。

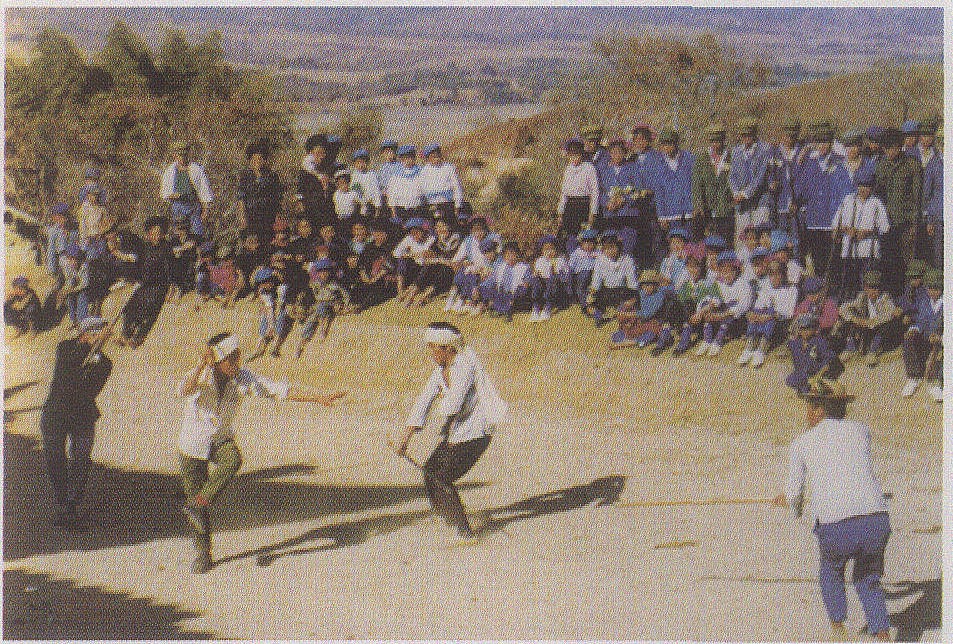

景颇族双人刀

景颇族jǐngpōzú

我国少数民族之一,主要分布在云南。

景颇族jǐngpōzú

〈名〉中国少数民族之一,分布在云南。

景颇族

中国少数民族之 一。1990年人口有119 209人,主要居住在云南省德宏傣族景颇族自治州的山区及怒江傈僳族自治州的片马、古浪、岗房以及耿马、澜沧等县。景颇语属汉藏语系藏缅语族景颇语支,曾经有过文字,中华人民共和国成立后在原基础上进行了改革。信多神,部分人信奉基督教。景颇地区盛产珍贵的木材和各种药材及橡胶、油桐、茶叶、咖啡等,山中还有珍禽异兽。家庭中保留幼子继承制,长子婚后另立门户,幼子留在家中瞻养父母,财产主要由幼子继承。中华人民共和国成立后,建立了德宏傣族景颇自治州。

景颇族

中国少数民族之一。有景颇、载瓦、喇期(茶山)、朗峨(浪连)等支系。人口119209人。主要分布在云南省德宏傣族景颇族自治州的潞西、瑞丽、陇川、盈江、梁河等县山区,怒江、临沧、思茅等地也有少量散居。有自己的语言。景颇语属汉藏语系藏缅语族,景颇支系方言与喇期、浪峨和载瓦三支系的方言差别很大。过去无文字,19世纪末英国传教士约翰逊夫妇创制了一套用拉丁字母拼写的文字,解放后党和政府又为其创制了一套新的拼音文字。经济以农业为主。饲养业是重要的家庭副业。寨子多掩映在苍林翠竹之中,住房以竹木结构的茅屋为主,一般呈长方形,分上下两层,上层住人,下层用以关放家畜家禽。服饰特点鲜明,男子多裹白色包头,着白衣黑裤或黑色衣裤,外出佩长刀,背挎包。妇女多着镶有银泡(或铝泡)的黑色短上衣和枣红色自织筒裙。过去普遍崇信万物有灵的原始宗教,祭祀活动很多,最隆重的是目脑,现在它已发展成为景颇族一年一度的目脑节。其音乐、歌舞、文学艺术丰富多彩,尤其擅长跳集体舞,大型舞蹈“目脑纵歌”参加者可达数千人,跳起来常常通宵达旦,气势豪壮。

景颇族

因历史情况和分布地区不同而有“景颇”、“载佤”、“浪峨”、“喇期”等自称,过去汉族分别称“大山”、“小山”、“浪速”、“茶山”等。因居住在较高的山区, 过去又统称“山头”。中国少数民族之一。主要分布在云南德宏傣族景颇族自治州,少数分布在泸水、昌宁、耿马、澜沧等县。93,008人(1982年)。其先民为唐代寻传蛮的一部分, 定居在云南西北部怒江以西地区。十六世纪后大量移居德宏地区,多与德昂、阿昌、傈僳、汉等民族杂居。解放前已出现封建社会初期经济,但仍保留有多种社会发展阶段的经济成分,形成社会经济的多结构状态,在上层建筑领域还较多地保留了原始公社制残余。十九世纪末二十世纪初曾举行*贡龙起义,反抗山官制度,并曾对英帝国主义侵略者进行英勇斗争。语言属汉藏语系藏缅语族,内部分操景颇语和载佤语。本世纪初开始使用拉丁字母的拼音文字, 解放后经改进推广使用。信仰万物有灵,供奉天鬼、地鬼、家鬼,极少数信仰基督教。主要节日有 “木脑脑”和吃新米节。基本上实行一夫一妻制, 通行单向姑舅表优先婚, 形成*姑爷种和*丈人种的婚姻关系, 流行转房制和妻死续娶妻姊妹的习俗。财产由幼子继承。男子喜腰悬长刀, 妇女多着花色统裙。经济以山区农业为主, 经营部分水田。解放后与傣族共建联合自治州, 改进耕作技术,引种咖啡等经济作物,兴办地方工业和公路交通, 并实行免费教育, 民族干部大量成长。

景颇族

主要聚居于云南省德宏傣族景颇族自治州,在片马、古浪、岗房、耿马、澜沧等5地也有分布。人口为132143人(2000),其中男65291人,女66852人。受教育程度:研究生5人;大学本科238人;大学专科705人;中专2984人;高中3077人;初中23744人;小学66930人;扫盲班4726人;未上过学15654人。分布的行业:农、林、牧、渔业6910人;采掘业19人;制造业132人;电力、煤气及水的生产和供应业19人;建筑业3人;地质勘察业、水利管理业2人;交通运输、仓储及邮电通信业29人;批发和零售贸易、餐饮业107人;金融、保险业8人;房地产业1人;社会服务业82人;卫生、体育和社会福利业40人;教育、文化艺术及广播电影电视业137人;科学研究和综合技术服务业2人;国家机关、政党机关和社会团体171人。从事的职业:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人49人;专业技术人员191人;办事人员和有关人员119人;商业、服务业人员214人;农、林、牧、渔、水利业生产人员6905人;生产、运输设备操作人员及有关人员186人。景颇族有“景颇”、“载佤”、“剌期”、“浪莪”等数百种自称。其先民原定居在云南西北部怒江以西地区,16世纪后大量移居德宏地区。19世纪末20世纪初曾举行贡龙起义反抗山官制度,并曾对英帝国主义侵略进行英勇斗争。景颇族有自己的语言文字。景颇语属汉藏语系藏缅语族。约在70多年前曾使用过拉丁字母的拼音文字。1957年在原字母的基础上进行了改革。景颇族主要从事山区农业,以种植玉米为主,部分地方种植水稻,并兼营林木,种植咖啡等。

景颇族

景颇族人口约为11.9万人。主要聚居于云南省德宏傣族景颇族自治州的潞西、瑞丽、陇江、盈江和梁河等县山区,附近州县山区也有少数散居的景颇族人。使用景颇语,属汉藏语系藏缅语族景颇语支。使用的景颇文是一种以拉丁字母为基础的拼音文字。景颇族人过去多信仰万物有灵的原始多神教,少部分人信仰基督教。

景颇族人不是云南德宏地区的土著民族,古代景颇族先民劳动生息在青藏高原南部,后来沿横断山脉南迁至澜沧江、金沙江一带,至明末清初才移居到德宏地区,和德昂、傈僳、阿昌、汉等民族交错杂居于山区。景颇族人主要从事农业生产,粮食作物以水稻、旱谷为主,其次是玉米。新中国成立前,景颇族社会已经出现了地主、富农,过去的山官已经逐步演变为封建领主。景颇族人民风淳朴直爽,是一个骁勇的民族,他们从小就和大人一起上山打猎,肩背挎包、腰挂长刀、肩扛铜枪炮,十分威武。景颇族妇女善编织,能够织出数百种彩色图案花纹,其中大多数是动植物的图形,精美艳丽。在改革开放的今天,贫穷落后的景颇山已经出现了繁荣兴旺的景象。

景颇族人主要聚居在德宏傣族景颇族自治州的大山中,从山脚到山顶有3处平坦的台地,好像3个台阶,所以当地人称这座山为三台山。三台山上的主要居民是景颇族人,还有少数的德昂族和汉族人。

景颇族人的住房多是竹木结构,草屋顶的干栏式建筑。住房四周种着竹子和芭蕉、菠萝蜜等果树。由于景颇族人经济不断发展、生活水平不断提高,许多富裕户都盖起了土木结构的瓦房。景颇族人非常好客,他们用最具景颇族特色的美味佳肴招待远方来客。

景颇族人平时的装束很普通,男子与汉族人的穿着没有什么区别,妇女一般穿自织粗布做成的长衣筒裙,颜色多为深色。景颇族人的节日盛装,特别是姑娘们的装束精美艳丽。她们的上衣是黑色平绒缝制的紧身衫,前胸和后背镶嵌着3圈闪闪发光的银泡,从银泡上向下挂着一串串银链和银饰物,有的姑娘胸前和后背还镶嵌着2排银牌。姑娘们的下身着红色的毛织筒裙,上面还有她们巧手绣出的美丽花纹。

景颇族的小伙子的民族服装也很漂亮,特别是他们头上裹着洁白的包头,在包头布的一端装饰着红色的绣球,挂在耳边格外的醒目。每个小伙子都佩戴着两件引人注目的东西:一只装饰着小银泡、小银链的挎包和一把挂在腰间的长刀。一般景颇族小伙子都有两把长刀,一把是平时劳动用的,一把是在喜庆节日时作为装饰的礼刀。礼刀很贵重,银制的刀把,刀鞘上面还刻着各种花纹。佩戴长刀可以显示景颇族人英勇顽强、刚毅不屈的性格,也是男性勇敢壮美的标志。

052 景颇族

中国少数民族之一。另有载佤、浪峨、喇期等自称。人口为119209人 (1990年)。主要分布在云南德宏傣族景颇族自治州,少数分布在泸水、昌宁、耿马、澜沧等县。有本民族语言,分景颇、载佤两种主要方言。本世纪初开始使用拉丁字母的拼音文字,中华人民共和国建立后经改进推广使用。其先民为唐代寻传蛮的一部分,定居在云南西北部怒江以西地区。16世纪后大量移居德宏地区。建国前夕,部分地区已有明显向封建地主经济转化的形态; 部分地区还程度不同地保有原始公社制残余。一方面受傣族土司的统治,另外又实行相对独立的山官制。主要经营农业,兼营畜牧业和家庭手工业。信仰万物有灵,极少数信仰基督教。

景颇族

中国少数民族。分布在云南省德宏地区山区。人口93008人(1982年)。景颇语属汉藏语系藏缅语族景颇语支。有以拉丁字母为基础的拼音文字—景颇文。祖先居住在康藏高原山区。唐代南迁至澜沧江、金沙江地区。明末迁至德宏地区。以农业为主,信仰原始宗教。男子裹白或黑包头,穿黑衣裤,外出佩刀、背挎包。妇女着黑色短上衣和花围裙,男女赤足。以大米为主食,喜嚼沙枝(草烟、芦子、熟石灰配制而成)。住竹木草屋。主要节日为目脑节。中华人民共和国成立前夕,处于农村公社向阶级社会过渡时期,实行山官制。建国后,1953年成立德宏傣族景颇族自治州,各项事业有很大发展。

景颇族

中国少数民族之一。主要分布在云南省德宏傣族景颇族自治州。人口为93,008人 (1982年)。由唐代“寻传”部落的一部分发展而来。解放前已出现封建社会初期经济,但仍保留有多种社会发展阶段的经济成分,形成社会经济的多结构状态,在上层建筑领域还较多地保留了原始公社制残余。语言属汉藏语系藏缅语族,内部分景颇语和载佤语。本世纪初开始使用拉丁字母的拼音文字,解放后经改进推广使用。信仰万物有灵,极少数信仰基督教。实行一夫一妻制,通行单向姑舅表优先婚,形成姑爷种和丈人种的婚姻关系。经济以山区农业为主,经营部分水田。解放后与傣族共建联合自治州,引种咖啡等经济作物,兴办地方工业,实行免费教育。擅长集体舞,绘画大都与原始宗教相结合。乐器有木鼓、牛角号、笛子、箫、口弦等。

景颇族jing po zu

the Jingpo (Chingpaw) nationality,inhabiting Yunnan Province

景颇族

中国少数民族之一。分有景颇、载瓦、浪峨、喇期等支称。共有119209人(1990年)。主要分布在云南德宏傣族景颇族自治州的盈江、梁河、陇川、潞西、瑞丽5县和畹町镇,还有部分散居于泸水、昌宁、耿马、澜沧等县。此外,在缅甸、印度等国也有分布。语言属汉藏语系藏缅语族,内分景颇语(属景颇语支)和载瓦语(属缅语支)。本世纪初曾使用过用拉丁字母拼音文字,流传不广。传说其先民曾活动在青海地区,后逐渐南迁至藏东南、川西北及滇西北的金沙江、澜沧江和怒江上游地区。唐时为“寻传”部落的一部分,以采集狩猎为生。元代多以“峨昌”称之。近代有称其为“山头”。解放后统称景颇族。从公元8世纪以后至14世纪,一些居于河谷平坝的景颇族人已从事原始农业和畜牧,但据元李京《云南志略》载,一些居于山区的仍“不事农田,入山林采草及动物而食”。15世纪后又逐渐移居德宏地区,主要从事刀耕火种,后因受当地傣、汉、阿昌等民族先进生产技术影响,出现旱地犁耕农业,到18世纪又学会种植水田。随着生产力提高,土地所有制也从公有向私有转化,在景颇族社会原先带有原始公社色彩的山官制也随着私有制发展不断演变,有些地区出现了具有封建领主性质的山官,一些地区因受汉族影响,逐步向封建地主经济过渡,但发展总的趋势十分缓慢。到解放前夕,除部分地区外,大部分仍处于过渡状态,原始公社制残余仍比较浓厚。以一夫一妻制家庭为主,有转房制和妻死续娶妻姊妹习俗。流行单向姑舅表婚制,因其世代相传,形成固定的“姑爷种”和“丈人种”缔婚集团。通行幼子继承制。信奉万物有灵和祖先崇拜,盛行占卜、巫术。行土葬,得为死者举行送魂仪式。有丰富的口头文学。不分男女,能歌善舞。传统节日有“木脑”和新禾节。富有反抗精神,于19世纪末和20世纪初曾掀起反抗山官的武装起义,在一些地区推翻了山官统治;19世纪90年代与傣、汉等民族一起先后两次反抗英帝国主义入侵陇川;20世纪40年代初又英勇抗击日本侵略军。新中国成立后,在人民政府的关怀和帮助下,大力发展生产和文教卫生事业,过去的落后面貌有了明显改变。

- 受恿是什么意思

- 受惊是什么意思

- 受惊出名画是什么意思

- 受惊动而醒来是什么意思

- 受惊发呆的样子是什么意思

- 受惊后心情还没有平静下来是什么意思

- 受惊后的心情刚刚平静是什么意思

- 受惊后的心情稍微有所平静是什么意思

- 受惊吓后,心神还没有平静下来是什么意思

- 受惊或吃惊地喊叫是什么意思

- 受惊或害怕得发愣是什么意思

- 受惊的女子是什么意思

- 受惊的心情安定下来是什么意思

- 受惊的样子是什么意思

- 受惊的神态是什么意思

- 受惊的马是什么意思

- 受惊的鱼是什么意思

- 受惊的鸟是什么意思

- 受惊的麻雀——胆子小是什么意思

- 受惊而哭泣是什么意思

- 受惊而啼叫是什么意思

- 受惊而啼哭是什么意思

- 受惊而喧闹是什么意思

- 受惊而抽搐是什么意思

- 受惊而觉悟是什么意思

- 受惊而趴伏是什么意思

- 受惊而跳跃是什么意思

- 受惊而逃是什么意思

- 受惊而逃散是什么意思

- 受惊而逃窜是什么意思

- 受惊而逃逸奔驰是什么意思

- 受惊而飞是什么意思

- 受惠是什么意思

- 受惠国是什么意思

- 受惠承情而感谢是什么意思

- 受想灭尽定是什么意思

- 受惶是什么意思

- 受感是什么意思

- 受感动是什么意思

- 受感动而喜爱是什么意思

- 受感动而醒悟是什么意思

- 受感染植物是什么意思

- 受感染而产生共同的思想感情是什么意思

- 受憋是什么意思

- 受戌是什么意思

- 受戒是什么意思

- 受戒及其他是什么意思

- 受戮是什么意思

- 受所监临财物是什么意思

- 受才是什么意思

- 受打击是什么意思

- 受打受骂是什么意思

- 受托是什么意思

- 受托业务是什么意思

- 受托人是什么意思

- 受托人义务是什么意思

- 受托人保证保险是什么意思

- 受托人利益是什么意思

- 受托人善良管理义务是什么意思

- 受托人帐户是什么意思