显微手术在耳鼻咽喉科的应用

显微手术系1923年瑞士耳科医生Nylen及Holmgren所创用。嗣后欧美各国耳科前辈先后在手术显微镜下行面神经手术、内耳开窗术、鼓室成形术、镫骨手术、经迷路的听神经瘤切除术和其他内耳道手术以及内淋巴囊减压术等。六十年代后显微手术亦开始应用于经鼻部的脑垂体切除和经内腔镜的喉部手术等。因耳鼻喉器官均在头颈部深处,结构精细,手术中既要彻底清除病灶,又要不损害局部功能或改善已损坏的功能,一般比较困难。双目手术显微镜的应用不仅使深处的手术野有良好的照明,而且能使手术者对局部结构有清晰、放大和立体感的视野,为上述手术目的提供必要条件。兹将常用的本科显微手术简述如下:

内耳开窗术 本术是在外半规管上开一小窗以代替固定的前庭窗,为声波传入内耳开辟新途径来提高听力。早在1897年Passow已开始在迷路壁上开孔以达到上述目的,但本手术成为行之有效则归功于Holmgren等。自Lempert (1938)改进技术,使手术一期完成后直到五十年代镫骨手术创用前,本术在各国广泛开展,四十年代起也在我国推广应用。

正常时,外界声波经鼓膜、听骨链、前庭窗传入内耳。当迷路骨壁的耳硬化症或鼓室硬化症使镫骨固定,妨碍声波传导时,导致传音性聋。对这种患者一般宜行镫骨手术,但在下述情况下可行本术:

❶镫骨上的耳硬化症病灶严重,不宜行镫骨手术者;

❷鼓室硬化症使听骨链包括镫骨固定和破坏者;

❸先天性前庭窗和听骨链畸形。

手术在局部或全身麻醉下进行。通过耳内切口去除乳突气房,暴露外半规管,切除骨性外耳道后壁,在外半规管前端用电动钻头磨去骨质,开一通入迷路的小窗。最后用外耳道带蒂皮片覆盖新窗和周围乳突创面。术后声波直接由新窗传入内耳,失去鼓膜和听骨链扩音功能,故术后听力不及镫骨手术理想。

镫骨手术 本术又名镫骨截除术或人工镫骨手术,以恢复镫骨传音功能为目的。1878年始,不少耳科医生曾相继尝试镫骨截除或撼动术,但主要因感染而摒弃,在抗菌疗法的进展和手术显微镜的应用,特别在内耳开窗术开展的基础上,1952年Rosen的镫骨撼动术获得成功。虽撼动后的镫骨多重新固定,效果短暂,但它的成功为镫骨截除术的重新开展并获得良效起积极作用。本手术适应于:

❶耳硬化症致镫骨固定;

❷内耳开窗术后新窗封闭;

❸鼓室硬化症或纤维瘢痕致镫骨固定而锤骨、砧骨或锤骨功能良好者。手术在局部麻醉下,通过外耳道皮肤切口剥离皮片和与之相连的鼓环后,暴露鼓室后部中的砧骨长脚、砧镫关节和镫骨。然后可按两种方法进行:(1) 分离砧镫关节,剪断镫骨肌,折断并去除镫骨脚后,在镫骨底钻一小孔。将聚四氟乙烯柱上端挂在砧骨长脚上,其下端纳入上述小孔。如砧骨损坏,其上端可挂在锤骨上。

(2) 保留砧镫关节,折断镫骨脚,去除锤骨底,用自体静脉瓣覆盖前庭窗,将镫骨脚置于静脉瓣上。或用上述聚四氟乙烯小柱代替镫骨脚来连接前庭窗和听骨链。本术操作比开窗术简单,术后听力接近正常者占80~90%。

鼓室成形术 本术主要目的是在彻底清除中耳炎病灶的基础上,重建鼓室传音结构以恢复或提高听力。为鼓膜穿孔患者采取措施来提高听力的尝试始于1640年,但鼓室成形术取得显效并为各国耳科广泛采用,则归功于德国Wullstein (1953)和Zollner (1951) 的倡导和研究。

外界空气中的声波传入内耳淋巴液并使基底膜振动后,才能刺激螺旋器而引起听觉。但空气与淋巴液的导音能力差别悬殊,声波由前者传入后者时,99.9%被反射,若无鼓室变压功能,听觉将很不灵敏。上述功能主要来自鼓膜和镫骨底的面积差,其次来自听骨链的杠杆作用,二者共使声压增强22倍,相当于25~30dB,其中2.5dB属上述杠杆作用。化脓性中耳炎的鼓膜穿孔和听骨链病变不仅削弱上述功能,且严重时使声波以相似的声压和位相同时经前庭窗和蜗窗传入内耳。对基底膜振动起相互抵消作用,严重损害听力。鼓室成形术的目的一是清除病灶、修复鼓膜,重建听骨链。鉴于听骨链的变压功能有限,无条件时可不强调其完整性,但须使鼓膜与镫骨连接,以达到鼓膜和镫骨底间面积差的增压作用。无法重建鼓室变压功能时,可单纯重建鼓膜对蜗窗的隔音作用,从而增加前庭窗和蜗窗的声压差和声波的位相差,以利基底膜的震动而使听力达到实用水平。前庭窗固定时则可行前述开窗术或镫骨手术。修建的鼓室须通过咽鼓管与外界相通,使鼓室内、外气压平衡,以利鼓膜和听骨链在传声中的正常功能。

本手术适应于:

❶慢性化脓性中耳炎,内耳和咽鼓管功能良好者;

❷先天性中耳畸形;

❸鼓室传音结构外伤。手术在局部麻醉下进行。根据局部情况采用下列术式。Ⅰ型:又称鼓膜修补术,适用于单纯鼓膜穿孔,听骨链功能良好者。术中将穿孔周围的鼓膜上皮刮除,形成移植床后,一般用自体颞筋膜、骨膜或软骨膜铺在移植床上修补鼓膜。

Ⅱ型:适用于乳突或上鼓室病灶,听骨链正常或有轻度病变者。凿开乳突或上鼓室,清除病灶,保留或修复听骨链并如法修补鼓膜。

Ⅲ型:适用于听骨链病变严重,但镫骨完整,二窗活动良好者。修复的鼓膜直接与镫骨头连接,术后失去听骨链作用。

Ⅳ型:适用于情况与上述者相似,但镫骨亦缺损或镫骨区病变不宜作Ⅲ型者。修复的鼓膜将蜗窗和咽鼓管鼓孔封闭于较小的鼓室内,前庭窗暴露于鼓室外,声波直接经此窗传入内耳。这里的鼓膜仅隔绝蜗窗而无增压功能。

Ⅴ型:适用于镫骨底固定者。第一期手术清除病灶,修复鼓膜和鼓室。第二期按情况行内耳开窗术或镫骨手术。

鼓膜修补的成功率可达90%以上。术后听力达实用水平以上者,Ⅰ型约90%,Ⅱ型近期为80%,Ⅲ型为70~80%。Ⅳ和Ⅴ型的听力效果较差。

面神经手术 面神经手术主要是颞骨内面神经减压,改道吻合和移植等,其目的是恢复面神经功能。此术始于1879年当Drobnick为面瘫患者行副神经和面神经吻合术,但面神经手术的重大发展则始于1938年Cawtho-rne在此术中创用手术显微镜后。本手术适应于:

❶化脓性中耳炎并发的面瘫;

❷耳部手术中或术后很快出现的面瘫;

❸颞底骨折后立即出现的面瘫,X线照片示骨折线横过神经经路而3个月无功能恢复迹象者;

❹贝尔面瘫。因85%患者可自愈,对这种病例是否需手术和何时手术,意见分歧。

神经兴奋性试验、强度-时程曲线测定、肌电图等电反应诊断所提供的病变进展和恢复情况有助于手术的决定。

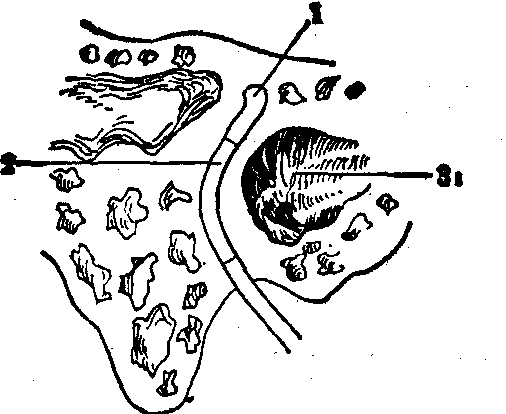

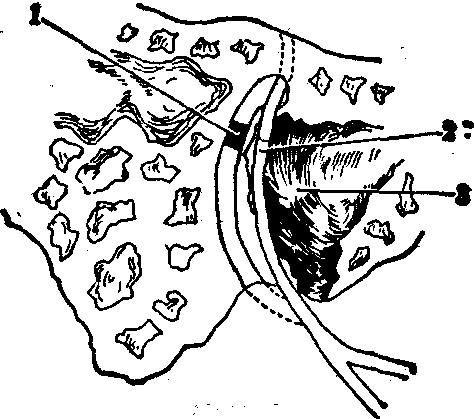

手术在局部或全身麻醉下进行。按病因和听力情况采用不同的进路。中耳炎或乳突手术外伤所致面瘫,一般通过常用的乳突手术进路,首先探查水平段面神经,在显微镜下寻找神经骨管有无缺损。炎症和手术外伤所致病损常在水平段。探查时常见暴露的神经红肿。若无神经断裂,则从缺损处用小刮匙分别向远、近端剥除骨管外侧一半管壁,剥除范围以正常神经至少暴露5mm为度。然后用小镰刀沿神经长轴挑开鞘膜以资充分减压。病变严重者应上至膝状神经节,下至并包括茎乳孔全程减压。若有神经缺损,则须将残缺不齐的两断端削平,从股外侧皮神经或耳大神经割取长短适当的神经一根并移植于两断端间的骨沟内,连接处须正确对合,一般不必缝合(图1)。若神经缺损不多,可行改道吻合术(图2)。

对听力良好者,例如贝尔面瘫,可采用耳后进路,凿开乳突,从其尖部找到并用电动钻头磨开茎乳孔后,沿垂直段神经向上磨薄骨管,如法减压,直到它和水平段的连接处,然后磨去面神经隐窝处的外耳道内侧骨壁后行水平段加压。手术中须避免损伤听骨链,以保持听力。若为颞骨骨折而有听骨链损伤,则可同时行听骨链重建术来提高听力。

喉部显微手术 该术通过悬吊术喉镜用显微镜来进行的喉部手术,系1968年Kleinsasser创用,适用于声带小结、息肉、局限性良性肿瘤和早期癌肿的切除。在双目手术显微镜的照明和放大的视野中,病变的界限远比常规直接喉镜检查所见者清晰,有利于病变精确切除。手术一般在气管插管麻醉下进行。因气管插管可妨碍喉部的视野和手术野,少数作者主张用静脉麻醉而不作气管插管。此术缺点在于所需喉镜较宽大,在颈粗短或上颌齿凸出等解剖因素的病例中,不易插入。此外,在全身麻醉中,患者发音时的声带边缘是否平直不能观察。

图1 神经移植术

1.膝状神经节

2.移植的神经

3.鼓岬

图2 面神经改道吻合术

1.面神经缺损处

2.改道吻合后的神经

3.鼓

岬

- 真元是什么意思

- 真元之气是什么意思

- 真元耗损喘是什么意思

- 真元耗损喘是什么意思

- 真元耗损喘是什么意思

- 真光面粉厂是什么意思

- 真共和与假共和之争是什么意思

- 真兴王是什么意思

- 真冤枉是什么意思

- 真凭实据是什么意思

- 真凭实据是什么意思

- 真凭实据是什么意思

- 真函是什么意思

- 真分数是什么意思

- 真切是什么意思

- 真切 真确是什么意思

- 真功丹是什么意思

- 真可是什么意思

- 真可是什么意思

- 真可是什么意思

- 真后壁心肌梗塞是什么意思

- 真君妙神散是什么意思

- 真君妙神散是什么意思

- 真启是什么意思

- 真善美是什么意思

- 真善美是什么意思

- 真善美是什么意思

- 真善美是什么意思

- 真圣丸是什么意思

- 真圣主是什么意思

- 真大道教是什么意思

- 真大道教是什么意思

- 真大道教是什么意思

- 真头痛是什么意思

- 真头痛是什么意思

- 真如是什么意思

- 真如是什么意思

- 真如是什么意思

- 真如是什么意思

- 真如是什么意思

- 真如是什么意思

- 真如是什么意思

- 真如寺是什么意思

- 真如寺是什么意思

- 真如志是什么意思

- 真如禅寺是什么意思

- 真如福地额联是什么意思

- 真如里志是什么意思

- 真妃餐霞(含“仙童取露”)是什么意思

- 真娘墓是什么意思

- 真娘墓是什么意思

- 真学会是什么意思

- 真宗是什么意思

- 真定之战是什么意思

- 真定府志是什么意思

- 真实是什么意思

- 真实——新闻的生命是什么意思

- 真实←→做作 造作是什么意思

- 真实主义是什么意思

- 真实主义是什么意思