明十三陵

中国明代皇帝陵墓。简称十三陵,是明代13个皇帝陵墓的总称,坐落在北京市昌平区天寿山下,方圆40 km2。从明代初朱棣永乐七年(1409)营建成祖长陵开始,到清顺治元年(1644)修建明末帝朱由俭崇祯思陵为止,历时235年,共建帝陵13座:长陵、献陵、景陵、裕陵、茂陵、泰陵、康陵、永陵、昭陵、定陵、庆陵、德陵、思陵。长陵最大,思陵最小。陵区内山环水绕,景色优美。四周建有围墙,设12个关口,总神道长约7 km,沿神道建有石牌坊、下马碑、大红马、神功圣德碑、神道柱、石像生、棂星门等。各陵布局大同小异,从前面的白石桥起,依次建有陵门、碑亭、棱恩门、棱恩殿、棂星门、石五供、明楼、宝城等。

明十三陵Mingshisanling

在北京昌平县天寿山下。各陵墓名称是:长陵(成祖)、献陵(仁宗)、景陵(宣宗)、裕陵(英宗)、茂陵(宪宗)、泰陵(孝宗)、康陵(武宗)、永陵(世宗)、昭陵(穆宗)、定陵(神宗)、庆陵(光宗)、德陵(熹宗)、思陵(思宗)共十三座。各陵除面积大小,建筑繁简有异外,其建筑布局等基本一样。平面均呈长方形,后面有圆形(或椭圆形)的宝城。建筑自石桥起,依次分列陵门、碑亭、棱恩门、棱恩殿、明楼、宝城等。各陵原设有监,专管祭祀扫陵之事,现存德陵监监墙。十三陵以长陵和已发掘的定陵为最著称。

长陵位于天寿山主峰下,建于永乐十一年(1413),为十三陵最早最大的一座陵墓。整个陵园围墙环绕,分为三个院落,有陵门、神库、神厨、碑亭、棱恩门、棱恩殿、棂星门、宝城、明楼等(部分建筑已不存)。宝城砖砌,圆形,直径约340米,周长1公里多,上有垛口,形似城堡。内为高大的封土,封土下面就是地宫的位置。明楼呈方形,四面辟券门,中贯十字形穹窿式天花。顶为黄瓦重檐歇山式,上檐下有匾额,书“长陵”二字。正中碑一座,上刻“大明成祖文皇帝之陵”。长陵地面最大建筑为棱恩殿,其形式、规模与故宫的太和殿差不多。殿面宽九间,进深五间,殿内有32根金丝楠木明柱,高四丈,直径3~4尺。黄瓦红墙,重檐庑殿顶,坐落在绕以汉白玉护栏的三层石台上。

定陵是明代第十三帝神宗朱翊钧和他的两皇后的陵墓。万历十二年(1584)始建。1956年发掘了定陵地宫,其面积为1195平方米,全部为拱券式石结构,由前、中、后、左、右五个高大的殿堂联成。前、中殿为长方形甬道,后殿横在顶端。前、中、后三殿之间各有一道石券门,券门下是两扇汉白玉门,高3.3米,宽1.7米,重约4吨,门扇上均横以青铜铸成的长方形大梁。中殿有汉白玉宝座三个及点长明灯用的大型青花龙缸和黄琉璃五供。左右配殿为石拱券无梁建筑,内有棺床,其上长形孔穴内填黄土,称“金井”。后殿为地宫最大的殿,殿内棺床中央置朱翊钧和孝端、孝靖两皇后的棺椁,其周围放有玉料、梅瓶及装满随葬器物的漆木箱等。从地宫中出土大量的金银器皿、翠玉珠宝、丝织等珍贵文物,为研究我国明代历史提供了宝贵的实物资料。

明十三陵

明代十三个皇帝陵墓的总称。位于北京市昌平县天寿山下。自明成祖朱棣迁都北京后,至末帝崇祯朱由检止,共计十四帝,除景帝朱祁钰因故别葬金山外,其余全部葬此。1956年发掘了定陵。陵区北、西、东三面环山,各陵建在山下,以成祖朱棣的长陵为中心,向左右排列,按世系依次为仁宗朱高炽的献陵、宣宗朱瞻基的景陵、英宗朱祁镇的裕陵、宪宗朱见深的茂陵、孝宗朱祐樘的泰陵、武宗朱厚照的康陵、世宗朱厚熜的永陵、穆宗朱载垕的昭陵、神宗朱翊钧的定陵、光宗朱常洛的庆陵、熹宗朱由校的德陵、思宗朱由检的思陵。陵区周围四十公里,设有围墙。大红门是陵园的大门,门前有石牌坊、下马碑,门内有神路通向各陵。神路中央有“大明长陵神功圣德碑”,碑周围有四个石华表。神路两侧除神道石柱外,还有以整块白石雕成的石兽二十四个、石人十二个。各陵门前有无字碑,门内有祾恩门和祾恩殿,殿后为牌楼门、石五供。再后为宝城,上建明楼,楼内立石碑,上刻皇帝庙号、谥号。宝城内封土下为地宫。地宫形制以定陵为例,由墓道(包括砖隧道、石隧道、金刚墙、隧道券等部分)和前、中、后殿及左、右配殿组成。前、中、后殿及左、右配殿全部用石材垒砌起券,高大宽敞。前殿东西长二十米,南北宽六米,高七点二米。中殿东西长三十二米,南北宽六米,高同前殿。后殿南北长三十点一米,东西宽九点一米,高九点五米。东西配殿东西各长二十六米,宽七点一米,高七点四米。总面积达一千一百九十五平方米。各殿间有门相通,门皆以整块汉白玉制成,封闭时以“自耒石”顶门。中殿设石供案三个,案前各置五供、长明灯等。后殿和左右配殿都设有棺床。万历皇帝和两个皇后的梓宫置于后殿棺床上,各为一棺一椁,尸体已朽。出土随葬品二千多件,除谥册、谥宝、俑等系木制品外,还有金、银、玉、瓷器等生活用品,大量的衣物鞋袜和成匹的纺织品,尤以皇帝的金丝翼善冠、皇后的凤冠最为精致美观。十三陵中以长陵规模最大,思陵规模最小。此外,各陵都设有“神宫监”管理陵寝,还设有“卫”、“园”,以保护陵寝和种植祭祀所用瓜果。至于其它附属建筑如行宫、朝房、拂尘殿、神马房、祠祭署等,现均已不存。

明十三陵

明代诸帝的陵墓群。位于北京西北88里的天寿山麓。天寿山原名 “黄土山”。据说,明成祖朱棣定都北京后,便派人四处择选 “寿城”。先选了昌平狼儿峪,但“朱” (与猪谐言) 遇“狼”是不祥之兆,被否决。后又选北京西郊的燕家台,但“燕家”又与“晏驾” (皇帝死称晏驾)谐音,又被否定。最后找到黄土山认为是块“吉壤”,可是名字不雅,于是定仪封其山为天寿山,寿城便被确定在这里。天寿山是燕山支脉,东、北、西三面峰峦叠嶂,如同护屏,南面蟒、虎二座小山相对,俨然门阙; 中间是面积40平方公里的小盆地。诸陵各以一座山峰为背景,红砖黄瓦掩映在苍松翠柏之中。明朝十六帝,除朱元璋建陵于南京,其孙建文帝朱允炆在“靖难之役” 中下落不明,景泰帝改葬金山外,均葬此处。共建有成祖长陵、仁宗献陵、宣宗景陵、英宗裕陵、宪宗茂陵、孝宗泰陵、武宗康陵、世宗永陵、穆宗昭陵、神宗定陵、光宗庆陵、熹宗德陵、思宗思陵十三座帝陵,故称十三陵。各陵共同使用一条总干神道,神道建筑有石牌坊、大红门、碑亭、石象生、龙凤门等。汉白玉仿木结构的石牌坊位于神道最南端,面阔五间,6柱11楼,雕刻精美,雄伟壮观。向北为陵园门户大红门,门分三洞,东西两角门,门前立碑,上刻 “官员人等在此下马”。大红门东西两侧80里围墙环绕诸陵。过门2里,建有长陵碑亭,重檐黄顶,内有龟趺石碑一通,正面题“大明长陵神功圣德碑,碑文为明仁宗御制,长达3500多字。碑阴有清乾隆《哀明陵三十韵》。十三陵中,只有长陵有圣德神功碑。大碑楼至龙凤门神路两侧有石兽二十四座,狮、獬豸、象、驼、麒麟、马6种,十二对,各为立卧。石人12尊,文、武、勋、臣各4。这组石雕俱用整块巨石琢成,造型准确,刀技纯熟。石像生的北端为棂星门,又称龙凤门,是汉白玉制的牌坊。3门并列,6根门柱形似华表。3门额坊中央,分别有一颗石琢火球,因此又叫火焰牌楼。据说此门就是南天门,进了此门,灵魂就升入了天堂。向前过七孔石桥,分别有神路通向各座陵寝。各陵除面积大小、建筑繁简外,布局基本相同。一般由三部分组成,第一部分有碑亭、神厨、神库等;第二部分有祭殿(裬恩殿)、配殿等; 第三部分是明楼、宝城等建筑。明代设有神宫监军,专掌陵寝保卫,下领甲士6204名。(沈国元: 《两朝丛信录》)。十三陵以长陵为中心,有机地组合成一个整体,是我国完整地保存到现在的最宏伟的帝王陵墓建筑。

明十三陵

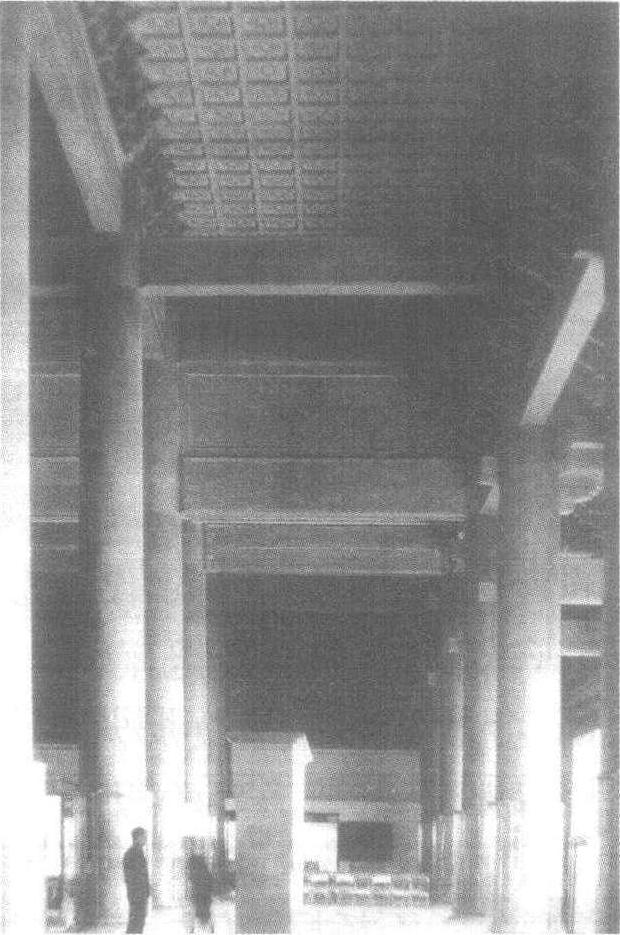

明成祖朱棣等十三个明朝皇帝的陵墓,分布于北京昌平县天寿山下,集中于封闭的山谷盆地,沿山麓环形布置,是各朝中整体性最强,最善于利用地形的陵墓群。陵区南面山口处建正门大红门,门外建石牌坊,门内至设6公里长的神道直抵明成祖朱棣的长陵,其他十二陵分布长陵二侧,各倚 一小山峰,与神道相通。各陵型制相近,以长陵最大,前有三进矩形庭院,后倚陵墓主体宝城,中心是30m高的圆形坟山下,为墓室,第一进院中的棱恩殿面阔九间,重檐庑殿顶,有三层白石栏杆环绕,殿内32根直径1m多的本色楠木巨柱,雄壮素雅,是现存最古老的殿堂中最大的建筑,在建筑史上具有宝贵的研究价值。

明十三陵建筑

明十三陵

明代13位皇帝陵墓的总称。位于北京市昌平县天寿山下。依次为:成祖长陵、仁宗献陵、宣宗景陵、英宗裕陵、宪宗茂陵、孝宗泰陵、武宗康陵、世宗永陵、穆宗昭陵、神宗定陵、光宗庆陵、熹宗德陵、思宗思陵。长陵居中且规模最大。定陵于1956—1958年发掘。参见“工程技术”中的“明十三陵”。

明十三陵

明代13个皇帝的陵墓。位于北京市昌平县天寿山南麓。其中以长陵规模最大。由陵园入口处至长陵的墓道长达7公里,沿途有牌坊、大红门、碑亭、石人和石兽等。墓前棱恩殿内有60根金丝楠木大柱,中央四柱高达14.3米,直径1.17米。定陵于1957年发掘,内有大批珍贵文物,一般称“地下宫殿”。为全国重点文物保护单位之一。参见“考古学”中的“明十三陵”。

明十三陵

明代自成祖至思宗十三个皇帝的陵墓。在北京西北约44公里的昌平县天寿山下的小盆地上。陵区三面环山,面积达40平方公里。有长陵 (成祖)、献陵 (仁宗)、景陵 (宣宗)、裕陵 (英宗)、茂陵(宪宗)、泰陵 (孝宗)、康陵 (武宗)、永陵 (世宗)、昭陵 (穆宗)、定陵 (神宗)、庆陵 (光宗)、德陵 (熹宗)、思陵 (思宗)。自南面入口至长陵约7公里长的神道 (一称基道) 上,布置有一系列建筑、石像生等。各陵除建筑繁简、面积大小不同外,其总体布局、规制等基本相同。平面均呈长方形,后面有圆形或椭圆形的宝城。其中以长陵地面建筑规模最为宏伟。该陵总体布置系遵南京孝陵规制。主体部分由陵门、棱思门、棱恩殿、内红门、石坊、明楼和宝城等组成,其中棱思殿面阔九间,进深五间,重檐庑殿顶,下设三层白石台基,形制与北京故宫太和殿一样。殿内用60根整材楠木为柱,中间四柱直径达1.17米,居现存殿宇中木柱之冠。后部为地下陵寝部分,尚未发掘。长陵西南侧是埋葬明代第十三帝神宗的定陵所在。1956年开始发掘地下部分。因其气势宏伟,建筑豪华,今人誉之为 “地下宫殿”。该地宫离地面27米,由五座石拱券结构的殿堂组成,各殿入口设有整块汉白玉雕制的大石门。中殿摆投三张汉白玉宝座的三口青花云龙大瓷缸,缸内注满香油,供点长明灯用。后殿安放皇帝及两帝后棺木。其他出土随葬器物等多达三千多种。从明永乐七年修建长陵起到清顺治元年修建思陵上,二百多年间都被定为禁地,驻有陵卫。

明十三陵

明代自成祖至思宗十三个皇帝的陵墓。在北京西北约44公里的昌平县天寿山下的小盆地上。陵区三面环山,面积达40平方公里。有长陵 (成祖)、献陵 (仁宗)、景陵 (宜宗)、裕陵 (英宗)、茂陵 (宪宗)、泰陵 (孝宗)、康陵 (武宗)、永陵 (世宗)、昭陵 (穆宗)、定陵 (神宗)、庆陵 (光宗)、德陵 (熹宗)、思陵 (思宗)。自南面入口至长陵约7公里长的神道 (一称基道)上,布置有一系列建筑、石像群等。各陵除建筑繁简、面积大小不同外,其总体布局、规制等基本相同。平面均呈长方形,后面有圆形或椭圆形的宝城。其中以长陵地面建筑规模最为宏伟。该陵总体布置系遵南京孝陵规制。主体部分由陵门、棱思门、棱恩殿、内红门、石坊、明楼和宝城等组成,其中棱思殿面阔九间,进深五间,重檐庑殿顶,下设三层白石台基,形制与北京故宫太和殿一样。殿内用60根整材楠木为柱,中间四柱直径达1.17米,居现存殿宇中木柱之冠。后部为地下陵寝部分,尚未发掘。长陵西南侧是埋葬明代第十三帝神宗的定陵所在。1956年开始发掘地下部分。因其气势宏伟,建筑豪华,今人誉之为“地下宫殿”。该地宫离地面27米,由五座石拱券结构的殿堂组成,各殿入口设有整块汉白玉雕制的大石门。中殿摆设三张汉白玉宝座的三口青花云龙大瓷缸,缸内注满香油,供点长明灯用。后殿安放皇帝及两帝后棺木。其他出土随葬器物等多达三千多种。从明永乐七年修建长陵起到清顺治元年修建思陵止,二百多年间都被定为禁地,驻有陵卫。

明十三陵

Ming Tombs—Tombs of Thirteen Emperors of the Ming Dynasty in the north of Beijing

- 燕居深念是什么意思

- 燕居石像书院是什么意思

- 燕居笔记是什么意思

- 燕居答述是什么意思

- 燕居行乐图壁画是什么意思

- 燕居谦是什么意思

- 燕屎是什么意思

- 燕山是什么意思

- 燕山丛录是什么意思

- 燕山之役是什么意思

- 燕山之战是什么意思

- 燕山五桂是什么意思

- 燕山五桂铜镜是什么意思

- 燕山亭是什么意思

- 燕山亭 北行见杏花是什么意思

- 燕山亭 北行见杏花 - 宋·赵佶是什么意思

- 燕山亭 北行见杏花(赵佶)是什么意思

- 燕山亭 - 赵佶是什么意思

- 燕山供销实业总公司航空服务中心是什么意思

- 燕山八景图诗是什么意思

- 燕山前卫指挥使是什么意思

- 燕山右卫指挥使是什么意思

- 燕山外史是什么意思

- 燕山夜话是什么意思

- 燕山大学旅游管理专业是什么意思

- 燕山大学经济管理学院是什么意思

- 燕山山脉是什么意思

- 燕山左卫指挥使是什么意思

- 燕山怨是什么意思

- 燕山教子俱成名(打《红楼梦》人名二)五儿、同贵是什么意思

- 燕山景是什么意思

- 燕山期是什么意思

- 燕山来者是什么意思

- 燕山桂是什么意思

- 燕山梦是什么意思

- 燕山梦草是什么意思

- 燕山森林公园是什么意思

- 燕山秀是什么意思

- 燕山红栗是什么意思

- 燕山腊雪销金甲,秦苑秋风脆锦衣。是什么意思

- 燕山运动是什么意思

- 燕山铭是什么意思

- 燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台.是什么意思

- 燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。是什么意思

- 燕岗火车站是什么意思

- 燕岩是什么意思

- 燕岱之石是什么意思

- 燕峰是什么意思

- 燕峰诗钞是什么意思

- 燕崖桥是什么意思

- 燕崽是什么意思

- 燕川集是什么意思

- 燕州是什么意思

- 燕州城址是什么意思

- 燕巢是什么意思

- 燕巢于幕是什么意思

- 燕巢卫幕是什么意思

- 燕巢危幕是什么意思

- 燕巢幕是什么意思

- 燕巢幕上是什么意思