推拿特定穴位

中医推拿在发展过程中逐渐形成了一套自成体系的穴位,这些穴位在清朝以前的医学著作中有明确的记载,但不同于十四经穴和经外奇穴,在临床上主要应用于小儿推拿,称为推拿特定穴位。推拿特定穴位与十四经穴位相比,有以下几方面的特点:

❶十二经和任脉、督脉的穴位都是“点”,而推拿特定穴位既有“点”,又有 “线”和“面”。如三关穴是“线”状穴位,肺经穴是“面”状穴位。

❷前者的每条经脉各自有一定的走向,一条经上的许多穴位串连成线,如手太阴肺经的11个穴位是从胸至手联成一线的,而推拿特定穴位还没有象前者那样分经联线。

❸推拿特定穴位有不同于经络路线的内在联系。例如脾经穴,位于拇指,脾气通于口,络联于大指,通背右筋、天枢穴、列缺穴和足三里穴。

❹在有些部位,阴阳面的区分两者不同。例如手掌与前臂掌侧为手三阴经通行之处,属阴面,手背与前臂背侧有手三阳经循行,为阳面。但在推拿特定穴位中,手掌与前臂掌侧为阳面,而手背与前臂背侧为阴面。对于这种阴阳面的区分,历史上曾有人提出异议,但这种别出一格的认识流传广泛,一直延续至今。

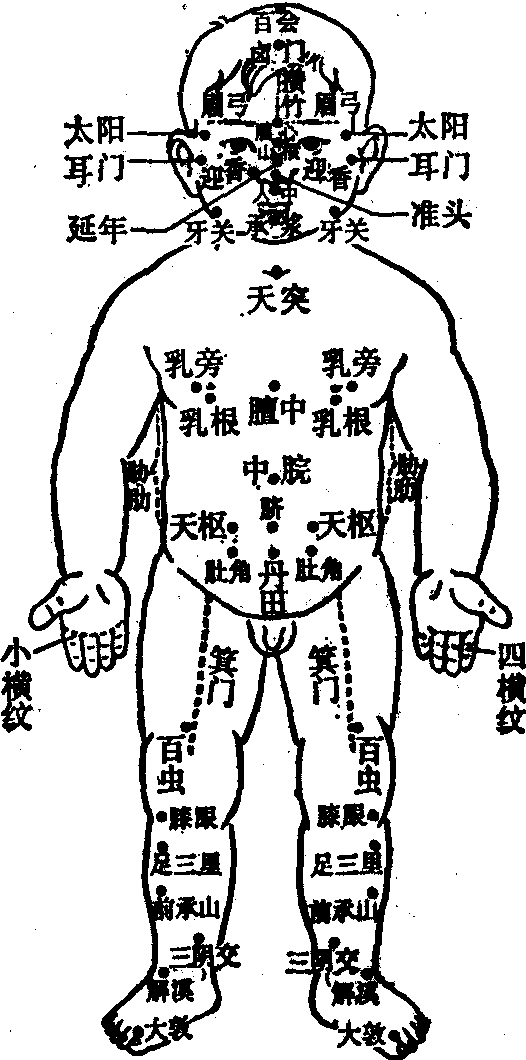

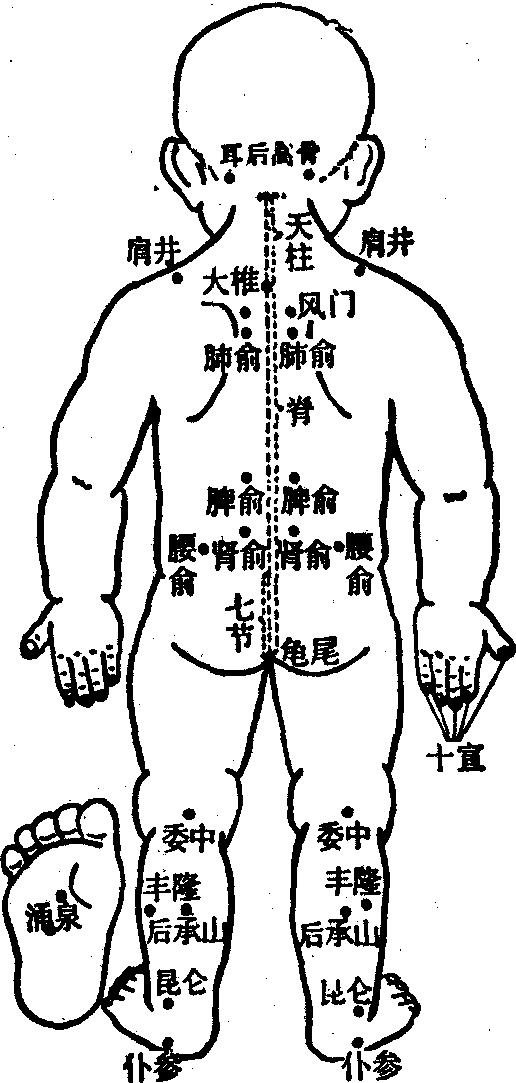

推拿特定穴位共有一百多个,上肢部穴位最多,约占全部推拿特定穴位的半数,而上肢的穴位,又较多地集中于手部。除上肢外,穴位较多处为头面部。躯干和下肢穴位较少(图1 )。在一百多个穴位中,常用穴位将近三分之一。有少数穴位的位置、作用或主治尚不够清楚。头面部穴位 头面部的推拿特定穴位有三十几个,其数目仅次于上肢,绝大多数是点状穴位,个别为线状穴位。分别介绍于下:

(额)天门 又称“攒竹”,见“天门”条。

天庭 一般是指前额中央。作为推拿特定穴位的天庭有两个位置,一个位于两眉内侧端联线中点(眉心穴)略上方; 另一个位于头面前正中线,前发际处。《幼科推拿秘书》将天庭穴称为天门穴、三门穴,1932年出版的 《增图考释推拿法》认为天庭穴即督脉的神庭穴。掐天庭,或由天庭分推至两侧颞部,是头面部常用的推拿方法之一。在头痛、头胀、头昏和额部不舒时,常用抹法,自天庭抹向两旁; 也可在天庭穴用一指禅推法或揉法等。

额天心 位于头面前正中线,前发际(天庭穴)略下方。在古代文献中,额天心穴与掌天心穴相混。掐额天心主治内吊惊风。本穴还作望诊用,鼻梁上筋直插天心为惊风的征兆,见于《针灸大成·按摩经》。

大天心 又称上天心,位于额部,常用揉法,治疗口眼歪斜等。见于《小儿推拿广意》。

中庭 位于前额发际内,与任脉的中庭穴位置不同,见于《幼科推拿秘书》。

眉心 位于两眉内端联线的中点,常用掐法、推法、摩法和揉法。本穴与其它穴位配合使用,能治疗惊风。慢惊风的患者,若心间迷闷,掐住眉心良久,可以减轻症状。在眉心穴用较轻的指揉法或指摩法,对一部分失眠的患者有一定效果。

山风 位于鼻根部,眉心穴的下方,见于清·《保赤推拏法》,亦称“山根”。常用推法、掐法、揉法,主治惊风、抽搐。推拿头面部,依据一定的顺序进行,作为推拿成套顺序操作的方法之一。 自山根推至印堂、𩕄门三十六次,为手法发汗的方法之一。本穴也作望诊之处。若见山根色红,则是夜啼之症;色赤,乃心经受风;色赤黑,是吐泻之症;山根发紫,是伤乳食;如果见青色,则为惊风; 假如山根出现青黑色,说明病情危重。

年寿 有三个不同的位置:

❶位于山根穴与准头穴之间,见《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》,作望诊用。本穴如色黄则为吐泻,若㿠白,是虚症。

❷位于印堂穴与山根穴之间,见《小儿推拿广意》。常用推法,能治鼻干。也作察色验病之处: 年寿微黄,则为正色;若色见深黄,为吐泻之症;假如患痢疾,则本穴出现黑色;如果该处平陷,那将夭折。

❸准头穴的别名,见《幼科推拿秘书》,治疗鼻干。

延年 位于鼻部,在山根穴与准头穴之间。常用掐法。见《幼科铁镜》。

准头 有二个位置:

❶位于鼻尖,见 《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。推拿本穴,可治疗大便不通。

❷年寿穴的别名,见《幼科推拿秘书》。掐准头穴,为头面部有次序的操作方法之一。

井灶 即 两鼻孔。常用擦洗和摩洗之法。医者以左手托病者头后,用右手大指指腹蘸汤洗患者两鼻孔三十六次,称为 “洗井灶”。本法能通脏腑之气,治寒热互作、鼻流清涕、昏迷不醒、急慢惊风及鼻息肉等。在隋朝的《诸病源候论》中就有了 “以手捻鼻两孔,治鼻中患”的记载。

坎宫 有二个位置:

❶线状穴位,位于眶上缘眉毛处,见 《小儿推拿广意》。常用分推法,医者以两大指自患者眉心穴分推至两眉外梢处,称为“推坎宫”,一般分推二十四次。《小儿推拿广意》将“推坎宫”作为头面部有次序操作的第一个步骤,外感内伤均可用之。春天和夏天以指蘸水推; 秋冬蘸葱姜汁,和真麻油。

❷八卦之一,参见八卦穴。

正面穴位图

背面穴位图图1

风池 又名“坎上”,见《针灸大成·按摩经》。位于目上胞,即眼的上睑缘与眶上缘所围成的一个区域。本穴与气池穴为成对的穴位,可作望诊用。若风池与气池为黄色,乃是吐逆之症;假如色见黄青,则为风;如果色红,患者即为惊啼烦躁。

气池 又名“坎下”,见《针灸大成·按摩经》。位于目下胞,即眼的下睑缘与眶下缘所围成的一个区域。本穴与目上胞的风池穴为成对的穴位。

三阴 见《幼科推拿秘书》,位于右眼胞,即右眼的上睑缘与眶上缘及下睑缘与眶下缘所围成的区域,与左侧的三阳穴为一对穴位,同作望诊之用。若三阴穴与三阳穴处虚肿,则心有痰。

三阳 见《幼科推拿秘书》,位于左眼胞,即左眼的上睑缘与眶上缘及下睑缘与眶下缘所围成的区域。本穴与其他穴位同用,可以治疗因寒而引起的小儿夜啼。

耳背高骨 又名“耳后高骨”,位于耳后颞骨乳突处,见《小儿推拿广意》。常用运法、掐法和揉法,能治风热之症。“运耳背高骨”,是常用的推拿方法。《小儿推拿广意》认为,在头面部推拿时,应先推坎宫穴,次推攒竹穴,再运太阳穴,继而运耳背高骨穴。“揉耳背高骨穴”,可作为治疗早期面瘫的方法之一,应用时,须与轻擦患侧面部的方法配合使用。

太阴 见阴阳穴。

龙角 又名“文台”,位于左鬓发处,与虎角穴为一对穴位,见《幼科推拿秘书》。

虎角 又名“武台”,位于右鬓发处,与龙角穴为一对穴位,见《幼科推拿秘书》。

两额 位于太阳穴的上方,见《幼科推拿秘书》。

牙关 位于颞下颌关节处。古代常用拿法和按法,治疗口紧不开; 用揉牙关穴的方法治疗齿痛。目前临床上在本穴用摩法、揉法或一指禅推法,治疗由于翼外肌功能亢进、翼外肌痉挛和咀嚼肌群痉挛而引起的颞下颌关节紊乱。

两颐 即腮,见《幼科推拿秘书》,作为望诊之处。若两颐见赤色,乃肺家客热。

左颊右颊 位于颧骨外侧,见《幼科推拿秘书》。

食仓 位于两颐下,即腮下,见《幼科推拿秘书》。

额角 即左侧的太阳穴和右侧的太阴穴之合称,见《幼科推拿秘书》。

有些头面部的穴位,由于其位置不够明确而未被列入。推拿头面部穴位时,有时根据病情,按照一定的次序进行。有两种按照次序进行的头面部推拿方法影响较大。一是清·《小儿推拿广意》(1676年),头面部的推拿次序是: 一推坎宫,二推攒竹,三运太阳,四运耳背高骨,五掐承浆,六掐两颊车,七掐两听会,八掐两太阳,九掐眉心,十掐人中。二是清·《幼科铁镜》(1695年),认为应该按照以下次序进行:开天门,分阴阳,揉太阴、太阳、掐天庭、眉心、山根、准头、人中、承浆。

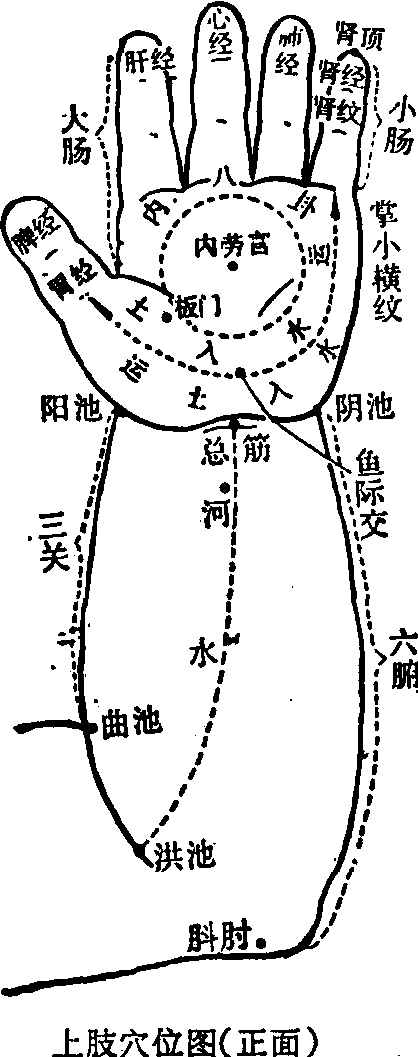

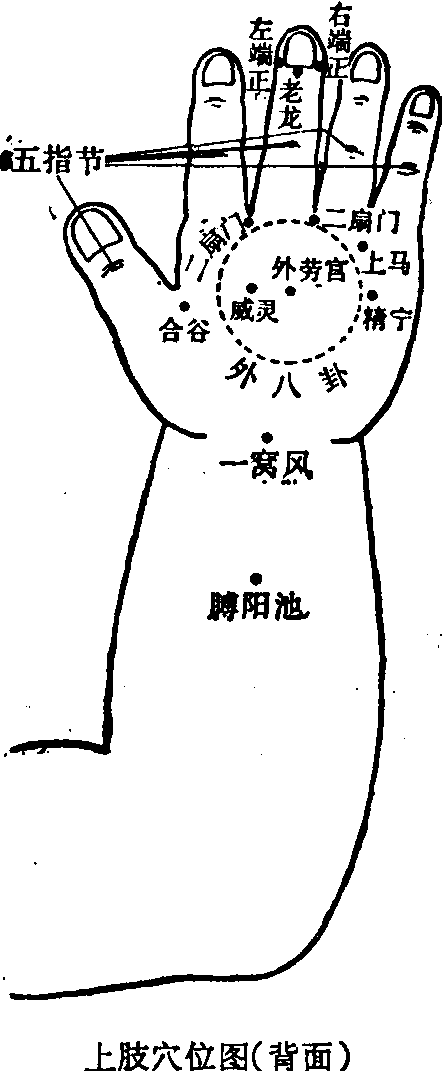

上肢部穴位 上肢的推拿特定穴位最多,约占全部推拿特定穴位的半数,而其中的大部分穴位又集中于手部(图2)。在上肢穴位中,既有点状穴位,又有面状穴位和线状穴位。以五脏六腑的名称命名的手部穴位,由于各家的看法不同,因而一个穴位有好几个不同的位置,而在同一个位置上又有好几个不同的名称,很不一致,但目前公认的通用位置却比较一致。分别介绍于下:

图2

大肠 有四个不同的位置:

❶男性位于食指中段指骨的腹面,女性位于食指远端指骨的腹面,见《针灸大成·按摩经》。

❷位于食指远端指骨的腹面,见《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。

❸位于食指近端指骨的腹面,见《小儿推拿广意》。

❹位于食指拇侧边缘一线,也称 “大肠侧”、“大肠筋”,见《幼科推拿秘书》,此处为目前临床上的通用位置。常用推法,也用掐法、抹法、揉法。能止泻痢,退肝胆之火,主治泄泻、痢疾和腹胀等症。本穴与脾土穴相配伍,治泄泻;与三关、阴阳、八卦、四横纹和龟尾等穴相配伍,治疗赤白痢; 与脾土、八卦等穴相配伍,能消食。

小肠 有四个不同的位置:

❶男性位于食指近端指骨的腹面,女性位于食指中段指骨的腹面,见《针灸大成·按摩经》。

❷位于中指近端指骨的腹面,见 《小儿推拿广意》。

❸位于食指中段指骨的腹面,见《幼科铁镜》。

❹位于小指尺侧边缘一线,见《幼科推拿秘书》。目前在临床上,以小指尺侧边缘一线作为小肠穴者居多。常用推法,治疗腹泻。《小儿推拿广意》认为,小肠与三关、脾土、大肠、三焦、八卦和总筋等穴位配伍,能治疗疳热。

胃 有两个位置:

❶位于拇指近端指骨的腹面,见《小儿推拿广意》。常用推法,能止吐、止泻。

❷位于拇指近端指骨的桡侧边。

胆 位于拇指近端指骨的腹面,见《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。据《小儿推拿广意》记载,本穴与三关、六腑、心经和阴阳等穴相配伍,治疗夜啼。

(手)膀胱 有二个位置:

❶位于小指中段指骨的腹面,见《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。

❷位于小指近端指骨的腹面,见《小儿推拿广意》。

胞络 又称“心胞”、“包络”,位于无名指近端指骨的腹面,见《幼科推拿秘书》。

三焦 有四个不同的位置:

❶位于总筋穴与天河水穴之间,见《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。

❷位于无名指中段指骨的腹面,见《小儿推拿广意》。

❸位于中指中段指骨的腹面,见《幼科铁镜》。

❹位于中指近端指骨的腹面,见《推拿仙术》。常用推法、揉法,治疗心气冷痛等症。

命门 在手部有四个不同的位置:

❶位于小指近端指骨的腹面,见《针灸大成·按摩经》。

❷位于小指中段指骨的腹面,见《针灸大成·按摩经》及《幼科铁镜》。

❸位于拇指远端指节的桡侧缘,见 《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。

❹位于中指近端指骨的腹面,见《万育仙书》。

掌天心 位于掌心正中,常用运法,治疗惊风及口眼歪斜等,见《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。

小天心 位于手掌根部,大陵穴的远心端五分处,见《针灸大成·按摩经》。常用掐法和揉法,治疗惊风、小便少、小便黄赤和小便不通等。

大横纹 见《针灸大成·按摩经》。《幼科推拿秘书》认为,大横纹即腕部掌侧横纹。大横纹与肾经,小横纹和六腑穴相配伍,治疗小便赤涩,见《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。

气关 位于食指中段指骨的腹面,常用揉法,能行气通窍。

𦙀门 又称“板门”、“版门”,有二个不同的位置;

❶位于手掌大鱼际处,大指节之五分,在本穴用揉法,可以治疗气促、气攻、气痛及呕胀等症。在本穴用重揉法,能促进食欲。自𦙀门穴推向横纹穴,主吐;从横纹穴推向𦙀门穴,主泻。见《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》和《保赤推拏法》。而《幼科推拿秘书》认为,本穴属胃脘。自𦙀门穴直推到横纹穴,止吐;从横纹穴转推到𦙀门穴,止泻。

❷位于掌面腕横纹的远心端,大鱼际与小鱼际之间。自𦙀门推向横门,再用掐法,能止泻,并可催吐。 自横门推向𦙀门,再用掐法,为泻法,能止呕吐。在本穴用揉法,也能治疗气促、气攻、气痛及呕胀等症,见《针灸大成·按摩经》。

五经纹 一手有五个穴位,分别位于手掌面的第一掌指关节处横纹及食指、中指、无名指和小指近端指间关节横纹处。常用搓法,能动脏腑之气,去风。治疗五脏六腑气不和,肚响腹胀,四肢抽掣和寒热往来等。见《针灸大成·按摩经》。

小横纹 关于本穴的位置,有二种不同的说法:

❶位于手掌,小指与第五掌骨交界处横纹,见《针灸大成·按摩经》,常用掐法和推法。本穴与肾经穴和六腑穴相配伍,可以治疗大便不通、小便赤涩和腹胀等症。

❷一手有四个穴位,分别位于食指、中指、无名指及小指的掌指关节掌侧横纹处。掐本穴,能退热除烦,治疗口唇破烂等症。

四横纹 一手有四个穴位,分别位于手掌面的食指、中指、无名指及小指的掌指关节处横纹,见 《针灸大成·按摩经》。常用推法,也用擦法、掐法和搓法,能和气血、止腹痛及退热除烦,治疗不思饮食、手足常掣、肠胃湿热、眼目翻白、喘急腹痛、口眼歪斜和嘴唇破烂等症。《厘正按摩要术》认为,四横纹分别位于食指、中指、无名指和小指的近端指间关节掌侧横纹处,而将掌指关节处横纹称为小横纹。

一扇门 位于手背第三掌骨小头的桡侧,常用掐法、揉法,能退热发汗。用手指按揉本穴,对于某些失枕患者,有一定的治疗效果。

二扇门 关于本穴的位置,有三种不同的说法:

❶位于手背第三掌骨小头的尺侧,见《针灸大成·按摩经》。

❷一手有二个穴位,位于手背第三掌骨小头的两旁,见《厘正按摩要术》等著作。

❸位于手背第四掌骨小头与第五掌骨小头之间,见《幼科推拿秘书》。常用揉法、掐法,能发汗退热。壮热汗多者,用揉法。本穴也可治疗急惊、口眼歪斜等症。

二人上马 对于本穴有二种不同的说法:

❶位于手背第四掌骨与第五掌骨之间,常用掐法,能补肾、清神、顺气,见《针灸大成·按摩经》。

❷二人上马穴又名 “上马穴”,“二人”是指医者用以操作的大指及食指,“上马”是指医者分别用大指和食指以按法作用于二个穴位所形成的姿势,这二个穴位分别位于手掌面第五掌指关节处横纹和第五掌骨底处。如果用掐法,可以起到清补肾水的作用,治疗小肠诸气等症,见《幼科推拿秘书》。

外劳宫 又称“外劳”,见《针灸大成·按摩经》。位于手背,正对掌心劳宫穴处,常用掐法、拿法和揉法,能和解脏腑寒风热气,治疗头痛、腹胀、腹痛、泄泻、惊风及潮热等症。

五指节 见《针灸大成·按摩经》,一手有五个穴位,分别位于第一掌指关节背面及食指、中指、无名指和小指近端指间关节背面横纹处。常用掐法、揉法、捻法,能祛风化痰、苏醒人事,通关膈闭塞。依次在五指节用揉法,其功效相当于祛风的中药苍术,见《幼科铁镜》。

甘载 位于第一掌骨背面,用掐法,能拯危症,见《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。

靠山 位于第一掌骨底的背侧,常用掐法,治疗疟疾和痰壅等病症,见《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。《小儿推拿广意》认为,靠山穴即合谷穴。

外八卦 位于手掌背面,与内八卦相对,常用运法,见《针灸大成·按摩经》。运外八卦,能通周身气血,开脏腑秘结。《小儿推拿广意》认为本穴性凉。

精宁 关于本穴,有三种说法:

❶男性位于左腕背横纹的桡侧端,女性位于右腕背横纹的尺侧端,见《针灸大成·按摩经》。用掐法,能治疗气吼痰喘、干呕痞积及小肠诸风。

❷位于手背第二掌指关节处。用掐法,能治风哮,消痰食痞积,见 《小儿推拿广意》。

❸位于手背外劳宫穴的尺侧。揉掐此穴,可治疗气吼、干呕、痞积及噎逆,见《秘传推拿妙诀》。目前,精宁穴与精灵穴已互相混淆。

精灵 关于本穴,有几种说法:

❶位于手背第四掌骨与第五掌骨之间,距掌指关节半寸处,见《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。用掐法,治疗痰壅、气喘、气攻和口歪等症。

❷位于胁部,见《小儿推拿广意》。用掐法,治疗气喘及口眼歪斜等症。

❸位于掌面腕部尺侧端,见 《幼科铁镜》。

❹位于外劳宫穴的尺侧,见《幼科推拿秘书》。

威灵 关于本穴,有几种说法;

❶男性位于左腕背横纹的尺侧端,女性位于右腕背横纹的桡侧端。一般用掐法,在治疗急惊暴死的患者时,如果医者掐之,患者发出声音者可治,若掐之无声者难治,见《针灸大成·按摩经》。

❷位于手背,第二掌骨基底部的桡侧,见 《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。

❸位于外劳宫穴的桡侧,见 《秘传推拿妙诀》。

❹位于掌面腕部桡侧端,见《幼科铁镜》。目前威灵穴已与威宁穴相混淆。

威宁 位于手背第四掌指关节处,见《小儿推拿广意》。用掐法和揉法,急惊卒死者用之。

虎口

❶即合谷穴,见 《甲乙经》。

❷位于大指与食指交叉处,见《幼科推拿秘书》。用揉法,自八卦穴之乾宫,经过坎宫、艮宫至虎口穴,能去食积。

皮罢 又名“肝记”,位于大指端。用拿法,能清神;用掐法,治吼喘;对于昏迷不醒者,也在本穴用掐法,可能使之苏醒,见《厘正按摩要术》及《秘传推拿妙诀》。

母腮 位于大指甲后一分处,用掐法,止吐血,见《小儿推拿广意》。

左端正 位于中指远端指骨的桡侧边,用掐法,能止泄泻,也治斜视,见《小儿推拿广意》。

右端正 位于中指远端指骨的尺侧边,见《小儿推拿广意》。用掐法,能止吐,也治斜视。用捏法,治疗鼻出血。水底 位于小指及第五掌骨的尺侧边,见《幼科推拿秘书》。

老龙 有几个位置:

❶位于中指端,见《幼科铁镜》。

❷位于中指背面,指甲床的近心端,见《保赤推拏法》。

❸位于无名指端,见《厘正按摩要术》。用掐法,治疗惊风。十王 两手十指十个穴位的总称,有二个不同的位置:

❶每一个手指有一个穴位,位于手指的指尖。

❷每一个手指有一个穴位,位于手指甲的侧面。用掐法,能退热,见《厘正按摩要术》。

一窝风 位于腕背横纹正中,见《针灸大成·按摩经》。用掐法,治疗腹痛、头痛和急慢惊风,并能发汗去风热。治疗腹痛时,本穴与肚角穴相配伍。本穴与四横纹穴和脐相配伍时,可以治疗寒疝痛啼。

鱼脊 位于腕部掌面的桡侧端,腕部阳池穴之旁,见《幼科推拿秘书》。

浮心 位于腕部掌侧大横纹的桡侧边,见《幼科推拿秘书》。

横门 有点状穴位和线状穴位之分。

❶点状穴位: 位于掌侧腕横纹中点的近心端,见《针灸大成·按摩经》。

❷线状穴位:即掌侧腕横纹,见《保赤推拏法》。自横门穴推向𦙀门穴,止呕吐;自𦙀门穴推向横门穴, 止泻。 自横门穴刮到中指尖,并掐之,催吐。掐横门穴,治疗喉中痰响。《幼科推拿秘书》将掌侧腕横纹称之为横纹穴,并认为自横纹穴直推至𦙀门穴,止泻;而自𦙀门穴推至横纹穴, 则止吐。

螺蛳 一手有二穴,位于腕部两侧骨突起处,即尺骨和桡骨茎突处。以两手摄螺蛳上皮,称为猿猴摘果,可消食。见《针灸大成 ·按摩经》。

交骨 一手有二穴,位于腕部桡侧缘与尺侧缘,腕部阴池穴和阳池穴的两旁。用拿法、按法,治急慢惊风。见《厘正按摩要术》。

(腕)阳池 位于腕背横纹正中,见 《针灸大成·按摩经》。用掐法、揉法,能清补肾水,止头痛,发汗。本穴的位置与手少阳三焦经的阳池穴相近,但作用不同。

(臂)阳池 位于前臂伸侧,离掌根三寸处,见 《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。常用掐法、揉法,治疗风痰、头痛及二便闭塞或小便赤黄。

𦙒肘 也名“斗肘”,位于肘部尺骨鹰嘴处,见 《针灸大成·按摩经》。常用揉法、掐法和摇法,能顺气生血。

走马 位于上臂掌侧中段,见 《小儿推拿广意》。以大指按之,能发汗。

琵琶 位于锁骨外端,用按法,能壮热清神,见《小儿推拿广意》。

洪池

❶位于前臂近心端,能清热,见《幼科铁镜》。

❷手阳明大肠经曲池穴的别称,见《幼科推拿秘书》。

《小儿推拿广意》认为,推拿上肢穴位,可以根据病情按照下列次序进行:

❶推指三关穴。

❷推手指的五经穴。

❸揉五指尖。

❹运掌心八卦穴。

❺在腕部阴阳穴用分法。

❻视患者是寒症还是热症而用不同的方法推三关穴和六腑穴。

❼视患者是寒症还是热症而选用黄蜂入洞、苍龙摆尾、二龙戏珠、赤凤摇头、猿猴摘果、凤凰展翅、飞经走气、按弦搓摩、水里捞明月,打马过天河等十大手法。

❽运𦙒肘。

胸腹部穴位

心演 约位于胸骨剑突处,一般用推法,与其它穴位相配伍,能治疗慢惊风,见《针灸大成·按摩经》。

奶旁 又名“乳旁”、“嬭旁”,位于两乳外侧,见《小儿推拿广意》。常用拿法、按法,能止咳、止吐、祛风。虚里 位于左乳下三寸,见《厘正按摩要术》。

肚角 见《小儿推拿广意》。位于脐下两旁,能止泻、止腹痛,常用拿法、掐法和按法。本穴与一窝风穴相配伍,能治疗腹痛;与小横纹穴相配伍,可治疗便秘;与三关、心经、肾水、左端正、大肠、外劳宫、阴阳、八卦、脐和龟尾等穴相配伍,治疗泄泻。对于某些腹部胀满不舒的患者,在两肚角穴用拿法,有一定的效果。

阑门 位于腹正中线,脐上1寸5分处,有通上下之气的作用。

肾囊 即阴囊,见《幼科推拿秘书》。

项背部穴位

桥弓 线状穴位,位于颞骨乳突下前方至锁骨上窝缺盆穴一线。用拇指自上而下作推法,有平肝熄风、清脑明目、宁心安神及益气和血等作用。

天柱 见《幼科推拿秘书》。位于项部正中线,自枕骨大孔下方至第七颈椎棘突一线。一般用推法,治疗发热等症。

七节骨 有二个位置:

❶位于背部正中线,约第七胸椎处,见《幼科推拿秘书》。自龟尾向上擦至七节骨穴,为补法,能治疗水泻及伤寒后骨节痛等症。自七节骨穴往下擦至龟尾穴为泄法。在治疗痢疾时,应该先用泄法,而后再用补法,即先从七节骨穴向下擦至龟尾穴,再自龟尾穴向上擦至七节骨穴。

❷又名七节,位于命门至尾骨端一线。自龟尾穴推向命门穴,称为推上七节,能治疗泄泻;自命门穴推向龟尾穴称为推下七节,可以治疗便秘。

龟尾 见《针灸大成·按摩经》。位于尾骨端,又名“尾闾”、“闾尾”。常用掐法、揉法、擦法和推法,能治疗腹痛、腹胀、泄泻和痢疾等病症。

(腰)膀胱 位于左腰部,见于《幼科推拿秘书》。

下肢部穴位

百虫 见《小儿推拿广意》。位于大腿前方,用拿法、按法,能止惊、止搐,治疗惊风等症。

前承山 见《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。位于小腿前方,与足太阳膀胱经之承山穴相对处。用掐法、揉法,治疗急惊。

外鬼眼 见《幼科推拿秘书》。本穴又名“外膝眼”,即足阳明胃经之犊鼻穴,位于髌骨下方外侧凹陷处。用掐法,能治疗惊风。

内鬼眼 见《厘正按摩要术》。位于髌骨下方内侧凹陷处,即“内膝眼”。一般用掐法,可治疗惊风。鬼胀 位于小腿肚旁,见《幼科推拿秘书》。

鱼肚

❶据《小儿推拿广意》之图所示,本穴位于小腿内侧面,约当内踝与膝联线的中点处。常用拿法,能醒神、止泻。

❷《幼科推拿秘书》认为,鱼肚穴即足太阳膀胱经的承山穴。在此穴用拿法,能使小儿入睡;先在本穴用掐法,然后即用揉法,能治疗喘症。

中臁

❶据《幼科铁镜》之图所示,本穴位于髌骨上缘至解溪穴联线中点的上方,用拿法、掐法和揉法,能治疗急惊。

❷《保赤推拏法》认为中臁穴是前承山穴的别称,小儿惊风往后跌时在此穴久掐,能取得效果。

(腿)膀胱 位于大腿前方的内侧,百虫穴的上方,有利尿作用,见《小儿推拿广意》。

大冲 位于足部,见《小儿推拿广意》。用掐法,能治危急之症。《幼科铁镜》认为,大冲穴即大敦穴。《厘正按摩要术》则认为,大冲穴即太冲穴。

此外,尚有五经、八卦、阴阳、六筋、三关、六腑、天河水等穴,另有专条。

- 英汉热力工程词汇是什么意思

- 英汉焊接技术词典是什么意思

- 英汉焊接词典是什么意思

- 英汉焦化炭素技术词汇是什么意思

- 英汉煤炭加工利用技术词汇是什么意思

- 英汉燃气机装置词汇是什么意思

- 英汉物流新词库是什么意思

- 英汉物理学词典是什么意思

- 英汉物资词汇是什么意思

- 英汉物资辞汇是什么意思

- 英汉环境保护缩写词典是什么意思

- 英汉环境科学词汇是什么意思

- 英汉现代医学药学词海是什么意思

- 英汉现代地层学词典是什么意思

- 英汉现代工业管理词汇是什么意思

- 英汉现代接口技术辞典是什么意思

- 英汉现代科学技术词汇是什么意思

- 英汉现代管理小词典是什么意思

- 英汉玻璃陶瓷词汇是什么意思

- 英汉甘蔗科技词汇是什么意思

- 英汉生命科学词典是什么意思

- 英汉生命科学辞典是什么意思

- 英汉生态学词汇是什么意思

- 英汉生物化学词典是什么意思

- 英汉生物化学词汇是什么意思

- 英汉生物学词汇是什么意思

- 英汉生物工程词典是什么意思

- 英汉生物工程词汇是什么意思

- 英汉生物物理学词汇是什么意思

- 英汉生物碱词汇是什么意思

- 英汉生物统计学词汇是什么意思

- 英汉生理学词汇是什么意思

- 英汉田径裁判员赛场用语是什么意思

- 英汉电信技术词典是什么意思

- 英汉电信词典是什么意思

- 英汉电信辞典是什么意思

- 英汉电光源与照明词汇是什么意思

- 英汉电力技术词典是什么意思

- 英汉电子、电力常用词汇是什么意思

- 英汉电子学小辞典是什么意思

- 英汉电子学精解辞典是什么意思

- 英汉电子技术略语与缩语词典是什么意思

- 英汉电子技术缩略语新词典是什么意思

- 英汉电子技术词典是什么意思

- 英汉电子测量仪器技术词典是什么意思

- 英汉电子线路词汇是什么意思

- 英汉电子陶瓷技术词汇是什么意思

- 英汉电学专业最低限度词汇是什么意思

- 英汉电工电子技术词典是什么意思

- 英汉电工词汇是什么意思

- 英汉电技术词汇是什么意思

- 英汉电教实用词典是什么意思

- 英汉电真空器件词汇是什么意思

- 英汉电网技术词典是什么意思

- 英汉电脑技术词汇是什么意思

- 英汉电视、录像辞典是什么意思

- 英汉电视录像辞典是什么意思

- 英汉电视电声词汇是什么意思

- 英汉畜牧科技词典是什么意思

- 英汉畜牧词典是什么意思