心机;心肌

◉ 心机xīnjī 名 心思;计谋。〈例〉费尽~/ 枉费~/ 言谈又极爽利,~又极深细,竟是个男人万不及一的。〈近〉心计/ 心思。

◉ 心肌xīnjī 名 构成心脏的肌肉,是不随意的横纹肌,受交感神经和迷走神经的支配。〈例〉~梗死/ ~的收缩自动而有节律。

心肌xīn jī

心脏的肌肉。1924年程瀚章《运动生理·各论》:“病的肥大心脏,终陷于心肌变性。”

循环器官

心脏:心(心腑;~房;~室;~肌;~包;~尖) 火宫 火脏 黄中

道家称心:上玄 丹元 玄丹 血海

血管:脉(脉管;血脉;动~)

静脉:筋(筋脉)

皮肤下面可见的静脉:青筋(~突起)

流通的血管:贯脉

人体内气血运行的通道:经(经络;经脉)

心肌cardiac muscle

由分枝短柱状、显横纹,行不随意收缩的心肌纤维构成的一种肌组织。亦属横纹肌。主要分布于心脏。细胞核椭圆着色浅,单或双核中位。肌浆内有大量肌丝束并显横纹,线粒体较其他肌纤维多,近核肌浆内无肌丝,含胞器丰富。肌纤维分枝端端相连,连接处称闰盘。是心脏工作细胞,能自发同步节律性舒缩,持续时间长,不易疲劳。还能分化形成特殊心肌纤维,组成心脏传导系。近年研究认为心房肌细胞尚有内分泌功能。心脏机能活动增强时,心肌纤维数量不增多,但变粗大,称生理性或病理性肥大。成体高度分化的心肌纤维一般不再分裂。

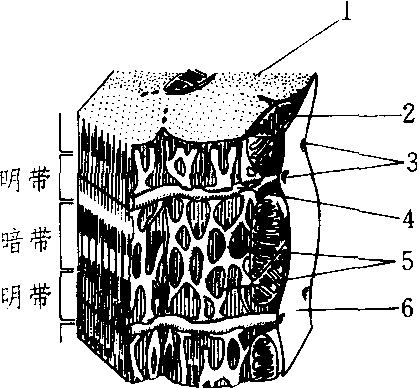

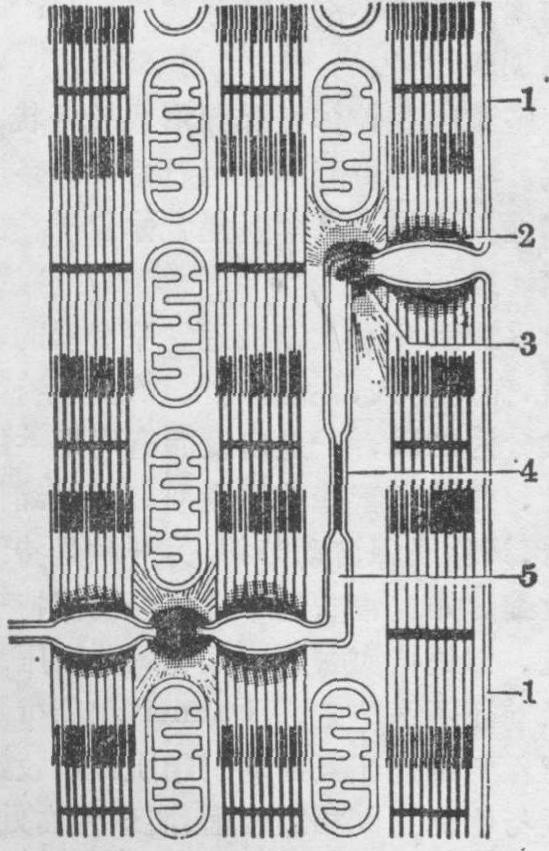

心肌超微结构模式图

1.肌丝的集合体是区域结构 2. 线粒体 3. 横小管开口 4. 横小管 5. 肌质网 6. 细胞膜

心肌xinji

构成心脏的一种特殊肌肉。由心肌纤维组成。分布在心脏的房、室壁上,组成心肌层。肌细胞呈圆柱状,长约30~60微米,粗约10~30微米。细胞间有分枝相连呈网状。相互连接的心肌细胞由闰盘(间板)分界,形成特殊的“间板”横纹。细胞膜又称肉膜,细薄而不明显。细胞核位于中部,通常有一个核仁。核的周围是肌原纤维和肌浆。肌原纤维之间有线粒体、内质网、糖原和脂滴。和骨骼肌细胞一样,肌原纤维也有I带和A带,有H线、M线和Z线,Z线之间叫肌节,也显出明暗相间的横纹。心肌细胞构成心肌组织,心脏是以心肌组织为主构成的。心肌的活动特点是能够自动有节律地收缩,是一种“不随意肌”。有人曾做过这样的实验:剖开活蛙的胸膛,把心脏完整地剪下来,可看到没有神经支配的心脏照样能有节律地搏动一段时间。如果分离出几个活的心肌细胞,可用仪器测出它们在有节律地舒缩。

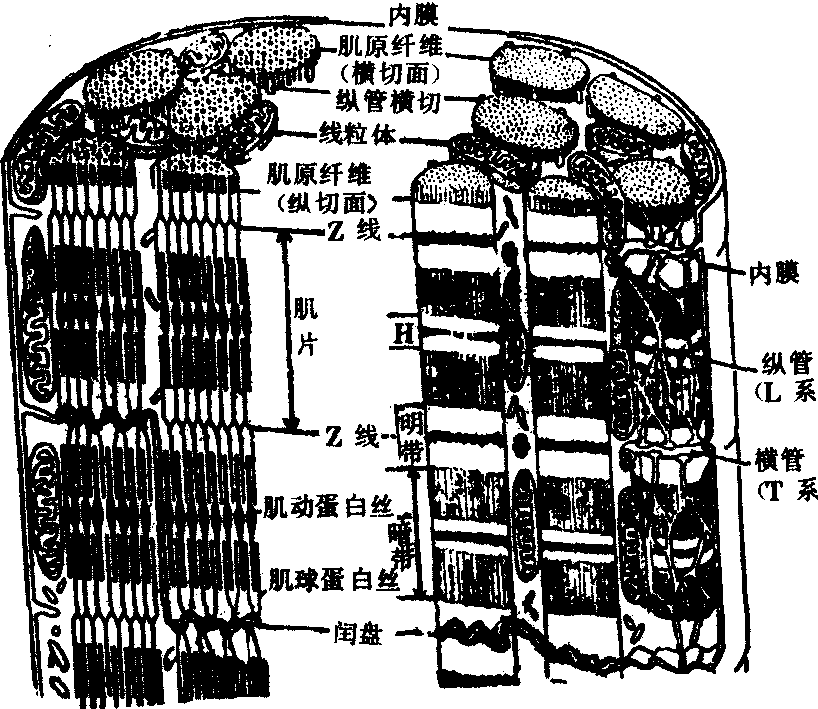

图483 心肌纤维电子显微镜下的结构(模式图)

心肌cardiac muscle

系由心肌细胞组成的一种特殊心组织。其构造属于横纹肌,但不受意识支配,故又属于不随意肌;构成心壁的主要成分,为心脏收缩的物质基础。由于房室内压不同,故心肌厚度亦不同,心室肌比心房壁为厚,左心室又比右心室壁为厚。心肌细胞呈分支状,相互连结,并彼此由特殊传导系统网络之,故心肌收缩与舒张呈整体性协调动作。心肌负荷过大时可使心肌组织肥厚,出现代偿性功能增强,久之心肌承受力下降,可发生心功能不全。心肌可因供血不足、营养不良、毒性作用、生物性感染等而发生多种心肌性疾病,在临床上有重要意义。

心肌

肌组织的一种。主要由心肌纤维组成。只分布在心脏。光镜下可见肌纤维有明暗相间的横纹。其收缩持久而有节律,不受意志控制,属不随意肌。

心肌

肌肉的一种。构成心脏的肌肉层。肌细胞为短柱状,显横纹,有分枝且互相连接成网状,中央有一个细胞核。相邻心肌细胞间的连接结构,称为闰盘,有传导兴奋的重要作用。心肌行有节律而不受意识支配的收缩。故属不随意肌。

心肌

由心肌细胞组成,是构成心壁的主要成份。心肌有横纹,受植物性神经支配,属不随意肌。心肌细胞呈长圆柱状,有分支互相吻合。心肌细胞连接处的肌膜形成阶梯状结构,称闰盘。闰盘对电流的阻抗低,兴奋可以通过它由一个心肌细胞传播到另一个心肌细胞。因此,整个心房和心室可看成是两个机能上相互联系的合体细胞。心肌细胞具有兴奋性、收缩性和传导性。当心房肌或心室肌接受传导系统传来的兴奋时,兴奋可通过闰盘迅速地从一个心肌细胞传至另一个心肌细胞,引起心房或心室所有细胞同步兴奋和收缩,以完成泵血功能。

心肌cardiac muscle

是构成心壁的主要成分,为心脏收缩的物质基础。它属横纹肌,其收缩活动不受意识支配,故称不随意肌。心肌纤维呈圆柱状,有分支。每条肌纤维中只有1~2个核,位于肌纤维中央。肌纤维末端以闰盘形式互相连接,但并不互相通连。电镜下可见,粗细肌丝形成的肌原纤维不完整,每个肌节只有一个二联体,肌浆中的线粒体丰富。

心肌

心肌的肌细胞有两种,一种是收缩细胞,另一种是兴奋与传导细胞。本条目主要介绍前者。心肌细胞亦显横纹,在结构及功能上与骨胳肌大体相似,但具有一定特点; 与骨胳肌相同之处可参见有关条目。

心肌细胞的组织结构及化学组成

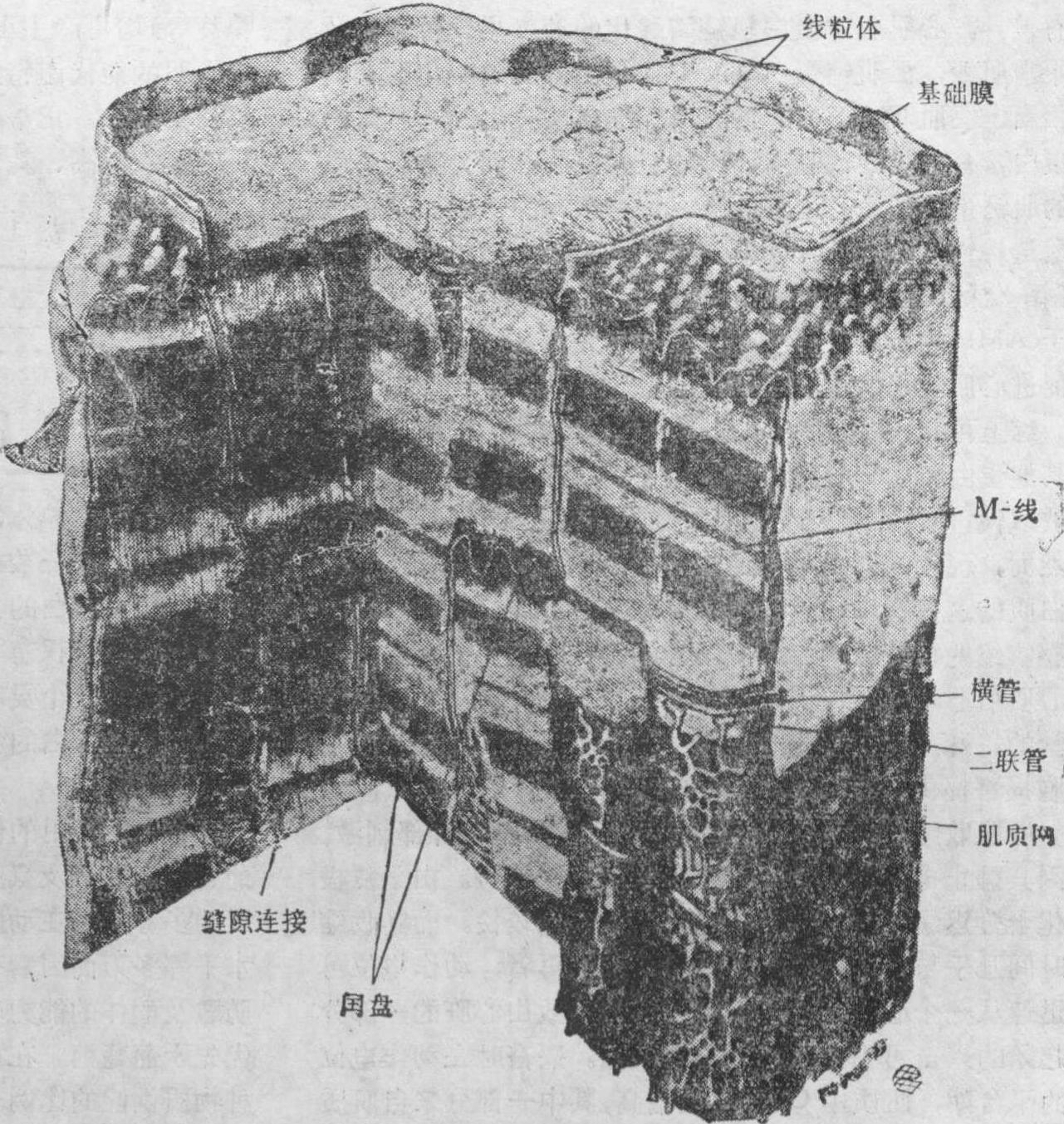

(1) 心肌细胞较小,为短柱状,有分枝,正常成人心肌细胞的直径通常约14μm,在心肌肥大时可达20μm或更多。各相邻心肌细胞在两端及侧面的交界处,细胞膜呈犬牙交错状的接合,形成心肌所特有闰盘。与细胞长轴垂直的闰盘称为横部。在该处有桥粒和紧密连接两种结构把心肌细胞两端牢固粘接起来,使其不致在心肌收缩时被拉脱。与细胞长轴平行的闰盘称为侧部。在该处有缝隙连接。缝隙连接处电阻极低,可通过离子,利于各心肌细胞间迅速传播动作电位,从而使心肌细胞在兴奋时发生同步收缩成为一个功能上的整体,心脏的节律活动得以协调共济。

(2) 心肌细胞的质膜中含有丰富的Na+、K+活化的ATP酶(Na+、K+-ATP酶)及Ca2+活化的ATP酶(Ca2+—ATP酶)。它们与心肌的功能活动有密切关系。再者,心肌细胞的质膜有很活跃的吞饮作用,即使在横管部分亦无例外。各心肌细胞质膜外的基础膜连成一体,且较厚,富于酸性多糖; 此外,心肌细胞表面糖蛋白糖链末端的唾液酸在生理pH下亦呈解离状态;从而使肌膜带大量负电荷,能选择性地结合阳离子,对Ca2+的亲和力极强,因而在心肌细胞的表面及横管中聚集较多的Ca2+。这对心肌的兴奋、收缩偶联具有重要的生理意义。此外,心肌的最外表面亦有一层由胶原细纤维构成的网,不过较稀疏。

(3) 心肌细胞的横管一般比骨胳肌粗大,其直径约相当于骨胳肌的5倍(100~200nm),位置亦不同,位于Z线水平。因而一个肌节只有一套横管。由于基础膜随质膜一同内陷(骨胳肌的横管则不然),故心肌横管内是有基膜覆盖的,并充满Ca2+。至于心肌的肌质网,则远不如骨胳肌发达,没有膨大的终池,故贮Ca2+能力较弱。肌质网围绕着肌原纤维从一个肌节向另一个肌节伸延。与横管及质膜在多处紧密接触,并在这些接触部位形成一定方式的连接。通过这些连接使质膜的电兴奋易于传递给肌质网。不过,心肌细胞各处的横管分别只与一个肌质网膜囊接触,故没有“三联管”结构而代之以 “二联管”。心肌的传导细胞肌质网极不发达。

(4) 心肌细胞的肌原纤维亦由粗、细两种肌丝构成,不过肌节较短,静止肌节的长度多数在1.5~2. 2μm。肌原纤维的排列亦不如骨胳肌规则,不但粗细不匀而且常有分枝,一条肌原纤维中的肌丝常可与邻近肌原纤维的肌丝融合。传导细胞的肌原纤维较少。

(5) 心肌细胞的肌质比较丰富。其内含肌红蛋白及线粒体较多。线粒体纵行排列在肌原纤维周围及肌膜下,不但个大,嵴也较密。这些结构特点与心肌的能代谢特点相适应。然而,传导细胞的线粒体较少;而含糖原较高。

(6) 心肌细胞的细胞核一般只有一个,位于中央,偶见2个。核周围有一定空间没有肌原纤维而由高尔基体及脂滴和糖原颗粒占据,随着年龄的增长还有越来越多的脂褐素出现。

在人的发育过程中只有胎儿及新生儿期心肌细胞可进行有丝分裂增殖。此后,核丧失有丝分裂能力,心肌的进一步肥厚依赖于细胞的肥大; 细胞数目一般不再增多。但心脏肥大到一定程度 (一般超过500g) 后,心肌细胞可直接分裂(纵裂为二)。这时细胞数目又可增多,但功能似较差。

心肌收缩蛋白质

(1) 肌动蛋白: 心肌肌动蛋白分子的大小、形状及物理性质均与骨胳肌无异。对肌动蛋白的部分肽段进行氨基酸顺序分析的结果,目前仅发现第357位氨基酸残基略有不同: 心肌为丝氨酸,骨胳肌为苏氨酸。可见差别甚微。此外,在不同种属动物的同种肌肉中至今尚未发现肌动蛋白有何不同。

(2) 肌球蛋白: 心肌的肌球蛋白与骨胳肌相比ATP酶活性较低(仅为骨胳肌快肌的1/3~1/2),对胰蛋白酶的抵抗力较弱,免疫学性质亦有所不同。进一步研究指明,其分子大小及形状虽与骨胳肌者相似,但一级及四级结构均有不同。如心肌的肌球蛋白不含3甲基组氨酸,而骨胳肌快肌每分子肌球蛋白含该残基约1.7个;慢肌含之较少。胎儿的骨胳肌虽也不含3甲基组氨酸,但其重链与心肌不同。再者,用SDS凝胶电泳分别分离骨胳肌及心肌肌球蛋白的亚单位,虽未发现重链的差别,但显示其轻链是不同的。骨胳肌肌球蛋白的四条轻链有三种(分子量分别为18 000、16 000及25 000),而心肌则只有两种(分子量分别为19 000及27 000)。心肌M.W27 000轻链的氨基酸顺序与骨胳肌MW 25 000轻链有一部分相同,但另外还有二个-SH。心肌MW 19 000轻链可能与骨胳肌MW 18 000轻链在功能上相似。

图1 心肌细胞超微结构模式图

(3) 原肌球蛋白: 骨胳肌的原肌球蛋白由两种亚单位(α及β链)形成双螺旋。心肌的原肌球蛋白从氨基酸组成、电泳性质、类晶结构及免疫学性质等几方面来判定都只有一种与骨胳肌原肌球蛋白α链相同的亚单位,即由两条α链形成双螺旋。一般来说,收缩越慢的肌肉含β链越高。而心肌原肌球蛋白的亚单位与骨胳肌快肌的主要亚单位相同。这一点与肌球蛋白不同。心肌的肌球蛋白在某些性质上(如ATP酶活性)类似慢肌。

(4) 肌钙蛋白: 心肌肌钙蛋白的三种亚单位均与骨胳肌有所不同。TN-C在骨胳肌的快肌和慢肌之间没有差别。心肌的TN-C含量虽与骨胳肌相同,但其氨基酸组成、结合Ca2+的能力(只有3个结合Ca2+的部位)及免疫学性质均与骨胳肌不同。TN-I在骨胳肌的快肌及慢肌虽具有相同的分子量,但经溴化氰作用产生不同的肽段。心肌的TN-I分子量较大(28 000),氨基酸组成亦不同于快肌。至于TN-T,在骨胳肌的快、慢肌及心肌亦各有不同的分子量。

(5) 心肌肌原纤维蛋白质的磷酸化作用与骨胳肌的亦有差异。心肌肌球蛋白轻链磷酸化的速度虽较骨胳肌及平滑肌慢,但肌钙蛋白TN-I被蛋白激酶磷酸化的速度相当于快肌TN-I的30倍。用标准方法分离的心肌肌钙蛋白含有大量的依赖cAMP的蛋白激酶。而骨胳肌快肌的肌钙蛋白则没有这种内源性蛋白激酶的活性。这种激酶选择性的磷酸化TN-I。从心肌分离出来的TN-I,其磷酸化的程度高于骨胳肌。显然,心肌中存在大量依赖于cAMP的蛋白激酶与心肌可以接受儿茶酚胺的刺激而促进心肌收缩的生理效应有关。

综上可知,在心肌的收缩、调节体系中除肌动蛋白外,其他蛋白质均与骨胳肌有明显差别。不单是个别氨基酸被取代,而且常可发现氨基酸组成及分子量的显著不同。然而,现有的知识还不足以使我们理解心肌肌原纤维蛋白质的这些特殊性质有何功能意义。可能,它们参与调整收缩的机制以适合心肌功能的特殊性质。此外,某些心肌肌原纤维蛋白质的独特之处在于具有组织免疫病理学的特殊意义。如测定血清中的心肌TN-C可为心肌细胞损害提供一个高度特异的指标。

心肌收缩机理 心肌收缩具有自律性,不需外部刺激。因其静止电位不稳定,具有自发去极的趋势。由于复极化十分迟缓,故整个动作电位持续时间较长。而其收缩时间几乎与动作电位持续时间相同。再者,动作电位可迅速从一个心肌细胞传至另一个,以致由心脏的一部分起始的兴奋可引起整个心脏的收缩。兴奋时在动作电位的平台期,肌质中Ca2+浓度增高,其中一部分来自肌质网终池,一部分通过肌膜及横管来自细胞外液 (同时伴有K+外流)。当细胞外液Ca2+浓度增加时心肌兴奋性增高,收缩力增强; 反之,阻止Ca2+内流的药物,如异搏定,可降低心肌兴奋性使收缩力减弱。临床抢救心脏骤停患者时,用肾上腺素后有时心虽复跳,但收缩无力;若加入适量钙剂往往可使心肌收缩力改善。但若心肌内Ca2+骤然增高,会使心肌收缩过度,甚至停搏于收缩状态。心肌的松弛亦由肌质中Ca2+浓度的降低所引起。在动作电位的降落相,肌质中的Ca2+被泵至细胞外。心肌质膜中的Na+、K+-ATP酶及Ca2+-ATP酶可能对Ca2+的外流有作用。前者通过穿过质膜的Na+—Ca2+交换而出Ca2+进Na2+。后者可使一部分Ca2+进入肌质网,还有一小部分进入线粒体。心肌肌质网转移Ca2+的速度通常较低。因Ca2+-ATP酶在心肌肌质网膜中的密度及其与Ca2+的亲和力较低。然而,cAMP可增加肌膜及肌质网蛋白激酶活性;蛋白激酶催化肌质网受磷酸蛋白磷酸化。从而cAMP可提高Ca2+-ATP酶活性及Ca2+的摄取 (见“肌管系统”条)。结果不仅肌质网贮存的Ca2+增多,而且与TN-C结合的Ca2+脱落速度亦加快。这样一方面由于松弛加速,心动周期缩短,心率加快;另一方面当下次兴奋时从肌质网释放的Ca2+加多,从而心肌收缩增强。这就是cAMP产生正性肌力作用 (使心脏收缩加快、加强) 的原理。由此不难理解凡增高心肌内cAMP水中的激素(如肾上腺素、甲状腺素、高血糖素及前列腺素等)及抑制磷酸二酯酶的药物 (如咖啡因、茶碱类及甲基黄嘌呤等)均可产生正性肌力作用。

心肌的能代谢特点

能量供应 正常心肌的能量供应以需氧代谢为主。心肌的摄氧率高、耗氧量大(见表1)。

表1 心肌的摄氧率及耗氧量

| 摄氧率(%) | 耗氧量(ml/100g·min | |

| 一般组织 脑组织 | 22 25 | |

| 心肌 | 65~75 | 8~12 |

心肌细胞线粒体的含量比骨胳肌多3~4倍,而且个大,嵴密,富于三羧循环酶体系及呼吸链传递体系。心肌细胞内肌红蛋白的含量也较骨胳肌高,每克心肌约含1.4mg。这不仅有利于心肌的需氧代谢,而且还可作为心肌损害的一个灵敏而准确的指征 (心肌梗死时通过检验尿中肌红蛋白的含量及持继时间可以估计梗死面积,判断预后)。

可被心肌利用的供能物质种类较多。脂肪酸、酮体,葡萄糖、乳酸及氨基酸均可被心肌氧化。上述物质被利用的多寡与其在动脉血中的浓度、氧供应情况及内分泌水平等多方面因素有关。特别值得注意的是心肌氧化脂肪酸及酮体的能力较其他组织强。心肌对脂肪酸的利用优先于葡萄糖。在正常营养及安静状态下,心肌利用各种物质供能的比例见表2。

餐后心肌所需能量约65%来自脂肪酸,其余来自糖类,禁食期间则80%来自脂肪酸。

表2 心肌利用各种物质供能比例(%)

(正常营养及安静状态下)

| 脂肪酸 | 葡萄糖 | 乳 酸 | 氨基酸及酮体 |

| 40~50 | 20~30 | 20 | <10 |

脂肪酸作为心肌的主要供能物质,其在细胞内的浓度是很高的(可达血浆脂肪酸的20倍)。心肌的脂肪酸有三个来源:

❶血浆中的游离脂肪酸。空腹、禁食、脂餐后及糖尿病患者血脂肪酸浓度高。在这些情况下心肌氧化脂肪酸增强,尤其在高脂餐后及严重糖尿病时心肌几乎全部靠氧化脂肪酸及酮体供能,呼吸商可降至0.7;

❷血浆脂蛋白(主要是乳糜微滴及极低密度脂蛋白)。心肌中脂蛋白脂肪酶的活性较高,催化脂蛋白中的酯化脂肪酸水解为游离脂肪酸。某些激素可影响脂蛋白脂肪酶活性。如甲状腺素及肾上腺素可增强、胰岛素可降低该酶活性。心脏工作持续增强亦可使心肌脂蛋白脂肪酶活性增高近2倍。脂蛋白脂肪酶存在于血管壁内皮细胞上。饥饿及糖尿病动物心肌脂蛋白脂肪酶活性增高,而脂肪组织中该酶活性降低。在这些情况下,血浆脂蛋白中的脂肪酸被心肌利用较多,而进入脂肪组织贮存较少。

❸心肌内脂肪酶催化其脂肪水解释出游离脂肪酸。实验表明大鼠心肌中脂肪酶活性很高,增强心肌工作及给予儿茶酚胺均可增高脂肪酶活性、使心肌脂肪含量降低。综上可见,心肌氧化脂肪酸的速度取决于血脂肪酸浓度及心肌对能量的需要程度。心肌工作增强时,能量需要增多,脂肪酸进入心肌细胞加快、脂肪酸的氧化增强。来自血中的游离脂肪酸的氧化一般占所耗用脂类的50%。未治疗的糖尿病患者,心肌氧化脂肪更多,而利用糖类更少。

心肌中糖原含量不高 (约占0.6%)。在正常生理情况下糖原的含量十分稳定。在长期禁食时心肌糖原含量非但没有减少,甚而有所增多。这是因为脂肪酸及酮体的大量氧化抑制了糖的利用并促进糖原的合成。糖尿病酮中毒时心肌糖原含量增加,原因自然很易理解。此外,肾上腺素、胰高糖素及甲状腺素均可通过cAMP一蛋白激酶体系增加磷酸化酶活性,从而促进糖原分解降低心肌糖原含量。再者,心肌缺血时,由于糖酵解增强亦导致心肌糖原含量降低。糖原及催化糖原分解的磷酸化酶在心肌中的分布是不均匀的: 心室多于心房,心内膜下多于心外膜下。在心室的心内膜下区及传导组织中糖原的含量最高。这种不均分布的生理意义可能与抗缺氧有关。

心肌可从血中摄取葡萄糖。血糖低于0.7g/L时,葡萄糖的摄取停止; 在此水平之上时其摄取速度受多种因素控制。胰岛素及生长素可促进葡萄糖进入心肌细胞; 心肌收缩增加或缺氧亦可使葡萄糖进入心肌加快; 而血脂肪酸浓度升高可使心肌对胰岛素的敏感性降低,从而阻止葡萄糖的摄取;脂肪酸氧化增强亦抑制葡萄糖的摄取。再者,心肌利用葡萄糖的能力不如骨胳肌强。心肌中糖酵解酶体系的浓度比骨胳肌低。葡萄糖的氧化并不经常是心肌的主要能量来源。仅在心肌缺血、缺氧时葡萄糖的利用有重要意义。然而,心肌利用乳酸的能力相当可观。在剧烈运动期间,心肌所需能量的60%来自血乳酸的氧化。在一般情况下,每天利用血乳酸之量约略等于葡萄糖。当然,二者被利用的比例受其在血中的浓度、心肌工作强度及氧供应状态等条件的影响。同时,葡萄糖与乳酸的利用还可互相制约。当血乳酸浓度升高时,心肌摄取、利用乳酸增多,而摄取利用葡萄糖减少。反之亦然。

总上可知,可被心肌用以供能的营养物质,不但种类多,而且在不同的生理及病理条件下其供能途径有所不同。但只要不是处于缺氧状态、心肌的供能总是依赖于需氧代谢; 无氧酵解所提供的能量还不足1 %。体育及体力活动有利于改善心肌的供能潜力。据报告,长期的体育锻炼可使心肌肌红蛋白含量增加35%,糖原含量增加30%,心肌摄取血糖能力增加165%,参加糖代谢的酶活性显著增高(己糖激酶可增加80%),氧化乳酸的能力增加260%,组织呼吸增加37%。并使心肌脂肪的代谢率增高,心肌内脂肪的含量降低。这对于提高心脏的工作能力及抗缺氧能力是非常有利的。

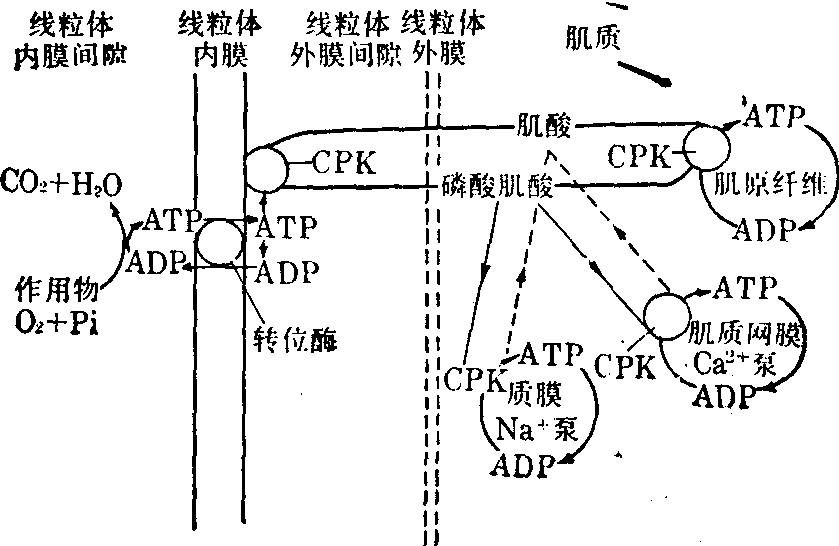

能量转运 众所周知,ATP的生成主要在线粒体,而能量的利用主要在肌原纤维、肌质网及肌膜等部位。这些耗能部位所获得的ATP并非从线粒体直接弥散而来。近年的研究证明在心肌细胞内线粒体所产生的ATP是通过由CPK同功酶 (见“肌酸、磷酸肌酸、肌酸磷酸激酶”条) 参加的磷酸肌酸途径而转移至耗能部位的。心肌中存在四种CPK同功酶(MM、MB、BB及线粒体CPK)。线粒体CPK活性占细胞内总活性的33~45%,存在于线粒体内膜的外侧。它对于从线粒体以磷酸肌酸形式输出能量有重要意义。肌型MM(占总活性的40.3%)存在于肌原纤维,杂合型MB(占21.2%)及脑型BB(占3.5%)存在于肌质中。心肌细胞内能量转运的具体途径见图2。

图2 心肌细胞内能量转运的磷酸肌酸途径

(Arch Biochem 173:34,1976,Saks VA,et al)

能量利用 心肌ATP的转换率很高。3 P-H3PO4参入心肌ATP的速度比骨胳肌大10~20倍。但心肌中磷酸肌酸的含量还不到骨胳肌的1/5。这说明心肌中ATP的生成、转运和利用处于紧张工作状态。心肌利用能量的效率是很高的。骨胳肌的最大工作效率为25%,心肌则为40%,其中60~80%消耗于心肌收缩。

心肌代谢及心肌收缩的病理

心肌缺血及缺氧 心脏活动高度依赖于需氧代谢。血流经心脏时,65~75%的氧被摄取。缺血及缺氧势必造成心脏功能障碍——收缩力减弱,兴奋性异常——心律紊乱,乃至心肌细胞结构的破坏——心肌梗死。损害的程度及性质与缺氧的严重程度、持继时间以及是否伴有缺血有关。

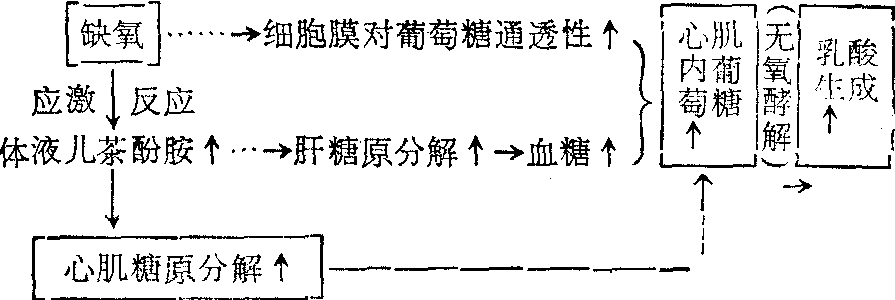

(1) 短暂缺氧、缺血: 这里所说的缺氧系指单纯缺氧而不缺血; 缺血系指因缺血而致缺氧。二者所造成的损害虽基本相同却又有别。心肌缺氧时最先受到损害的是线粒体。从而导致氧化磷酸化作用减弱,ATP生成减少。首先表现为磷酸肌酸含量降低,进而ATP含量减少。缺氧时,从代谢物上脱下的氢不能充分与氧化合成水,必然造成NAD·2H的堆积及代谢物的氧化减弱,即脂肪酸氧化减少,葡萄糖的有氧氧化降低。结果不得不主要靠糖的无氧酵解提供能量,以致糖原分解加速、乳酸生成增多。缺氧时的应激反应促进儿茶酚胺释放,有利于糖酵解原料的供应。

糖酵解作用的限速酶是磷酸果糖磷酸激酶(PFK)。缺氧时该酶被活化。活化因素:

❶pH变化,PFK在酸性时受抑制,碱性时被活化。当磷酸肌酸分解时细胞内pH值升高。

❷ATP对PFK有抑制作用。缺氧时ATP含量降低解除了对PFK的抑制。实验证明,心肌缺氧时酵解作用可增强10~20倍。通过酵解作用来产生ATP,尽管消耗原料多,而产率低,不足以维持心肌的正常收缩力,但毕竟可以保护心肌细胞免遭不可逆的严重损害,并可在一定程度上保持细胞内、外Na+、K+的梯度分布及肌质中Ca2+的周期性变化,以维持心肌的兴奋性、传导性及收缩性。可见,缺氧时糖酵解作用所提供的能量对保护心肌是很重要的。它占不工作心肌所需能量的80%。但是,酵解作用加强必导致乳酸大量生成。乳酸容易穿过肌膜,如果单纯缺氧并不缺血,则乳酸可以随时被血流带走,不致发生严重的乳酸堆积及细胞内酸中毒。在这种情况下,只要心肌糖原贮备丰富、血糖供应充足,无氧酵解能够持继相当长时间,有机会等待供氧情况改善。

心肌缺氧的另一方面代谢障碍是脂肪酸及脂肪在心肌细胞内堆积。缺氧时,由于儿茶酚胺释放增多,脂肪组织中脂肪酶活性增高,脂肪水解加速,血中游离脂肪酸增高 (急性心肌梗死患者血中游离脂肪酸可增加2倍以上)。这样,心肌细胞内的脂肪酸由于进入增多而氧化减少发生堆积。此外,NAD·2H的堆积不仅有利于脂肪酸的合成,还可以将酵解过程中生成的磷酸二羟丙酮还原成2磷酸甘油,为脂肪的合成提供原料。结果脂肪在心肌中堆积。再者,脂肪酸在心肌细胞中的堆积亦可能引起一系列的严重后果。

心肌缺氧还可导致腺苷酸分解,并有一定补偿意义。

腺苷及肌苷均有扩张血管作用,尤其是冠状动脉。潘生丁能增加冠脉血流量主要因其可增加血中腺苷的浓度,机理可能是减少腺苷被细胞摄取或是抑制腺苷脱氨基酶。

腺苷及肌苷均有扩张血管作用,尤其是冠状动脉。潘生丁能增加冠脉血流量主要因其可增加血中腺苷的浓度,机理可能是减少腺苷被细胞摄取或是抑制腺苷脱氨基酶。(2) 严重而持续的缺血: 缺血所引起的酸中毒可使溶酶体酶活性增强,细胞成分分解。溶酶体内所含各种水解酶(蛋白水解酶、核酸酶、磷脂酶、糖苷酶等)的最适pH大多偏酸(pH3~6)。心肌细胞酸中毒时溶酶体酶活性增强并被释放到肌质中引起心肌蛋白质、磷脂及糖链的水解,导至细胞结构破坏。缺血后数分钟便可见线粒体变形及肿胀,功能减弱或停止。在经历严重而持续的缺血之后,即使恢复了氧的供应,受损的线粒体也不能恢复氧化磷酸化作用。此外,其他的膜结构亦遭损害。肌质网丧失摄取及贮存Ca2+的能力,以致心肌的收缩、松弛发生障碍。严重持续的缺血还引起离子分布紊乱。ATP的严重不足,必使Na+、K+-ATP酶及Ca2+—ATP酶失去作用。结果不仅Ca2+的转移、贮存及释放发生障碍,而且去极时进入细胞的Na+不能充分排出,复极时流出细胞的K+不能完全补进。累积起来造成心肌细胞内Na+蓄积、K+丢失。以致改变心肌兴奋性、传导性,发生心律紊乱。此外,Na+的蓄积及细胞成分的分解均使细胞内渗透压增高,导致水肿。细胞肿胀则进一步恶化血液循环而加重心肌细胞缺血,产生恶性循环。

(3) 修复梗死心肌 如果心肌细胞部分变性坏死可以重新修复; 如果整个细胞全部坏死,则不能再生,其修复过程主要靠结缔组织增生形成瘢痕。同时,临近的未梗死心肌发生代偿性肥大,功能增强。

不难理解,对发生心肌梗死的患者应关注饮食。缺少糖类及缺乏蛋白质均不利于心肌的修复。

心功能不全 心功能不全的机理尚未完全明了。近年来从分子水平认识这一问题已有一些成果。

(1) 兴奋、收缩偶联的障碍: 前已述及Ca2+的转移对于心肌的收缩与松弛有关键性作用。兴奋时如果肌质中的Ca2+不能迅速增至一定水平,必将导致心肌收缩缓慢无力。肌质中Ca2+增加后若不能有效地转移或存贮,不但松弛延缓,以致舒张期缩短,而且还影响兴奋时Ca2+的释放。实验证明,功能不全的心肌兴奋时,肌质网释放Ca2+及Ca2+从细胞外流入肌质均减少。再者,凡导致心肌细胞内Ca2+含量降低的因素(如大剂量巴比妥酸盐、局部麻醉药及β受体阻断剂等) 或干扰Ca2+与肌钙蛋白结合的因素(如酸中毒或Ca2+、Ni2+灌流)均可引起心功能不全。反之,输入Ca2+可使上述心功能不全得到改善。上述事实说明由于Ca2+转移的障碍而导致心肌兴奋、收缩偶联的异常可能是心功能不全时心肌收缩改变的主要原因。

(2) ATP的利用障碍: 通过比较不同种类的肌肉在生理条件下的收缩速度与肌球蛋白ATP酶活性的关系,得出肌肉收缩速度与肌球蛋白ATP酶活性直接相关的结论。研究老年人肌球蛋白ATP酶活性,发现其活性降低与心肌功能的下降相平行。同时亦发现在病理条件下,如甲状腺功能减退患者的心肌及肥大或功能不全的心肌中肌球蛋白ATP酶及肌动球蛋白ATP酶活性降低。现已明了不同种类的肌肉其肌球蛋白的分子结构不同。因而推论心功能不全时肌球蛋白分子的结构可能发生某种改变。收缩蛋白质ATP酶活性降低必然导至肌原纤维利用ATP的化学能转变为机械功的能力降低,以致收缩力减弱。

(3) ATP生成及转运体系的异常: 正常心肌主要通过氧化磷酸化作用产生ATP并通过磷酸肌酸途径将ATP从线粒体转运至需能部位。心肌肥大时线粒体的增加相对落后于其他细胞成分的增多。此外,从功能不全的心肌中分离出来的线粒体耗氧量较低,氧化磷酸化作用的偶联亦减弱。磷酸肌酸含量减少,但ATP含量在补偿性肥大期及功能不全早期并无减少,仅于功能不全末期才见降低。这些事实表明在心功能不全时ATP的生成及转运发生一定障碍。这种障碍可能并不是引致心肌收缩力降低的基本原因; 目前对这一问题虽有争论,但亦不能排除能代谢的障碍对心肌收缩力降低发生关键性作用的可能性。

由于引起心功能不全的原因比较复杂,故导致心肌收缩力减弱的机制可能各不相同,尚待进一步研究。

心肌

心肌是由心肌纤维构成的一种肌组织,构成心脏的心肌膜,少量分布在近心脏的大静脉壁。心肌纤维有横纹,故心肌属于横纹肌。它受自主神经调节,而不受意识支配,属于不随意肌。心肌有自发节律收缩装置,如切断神经联系,也可产生同步节律性收缩。心肌收缩的特点是持续时间较长,不易疲劳,不出现僵直性收缩。心肌膜的心肌纤维从功能方面看,是完成心脏节律性搏动的肌细胞,故是心脏的工作细胞。此外,心脏还有组成心脏传导系的特殊心肌纤维,起保持和协调心脏固有搏动节律的作用(参见“心脏传导系”条)。

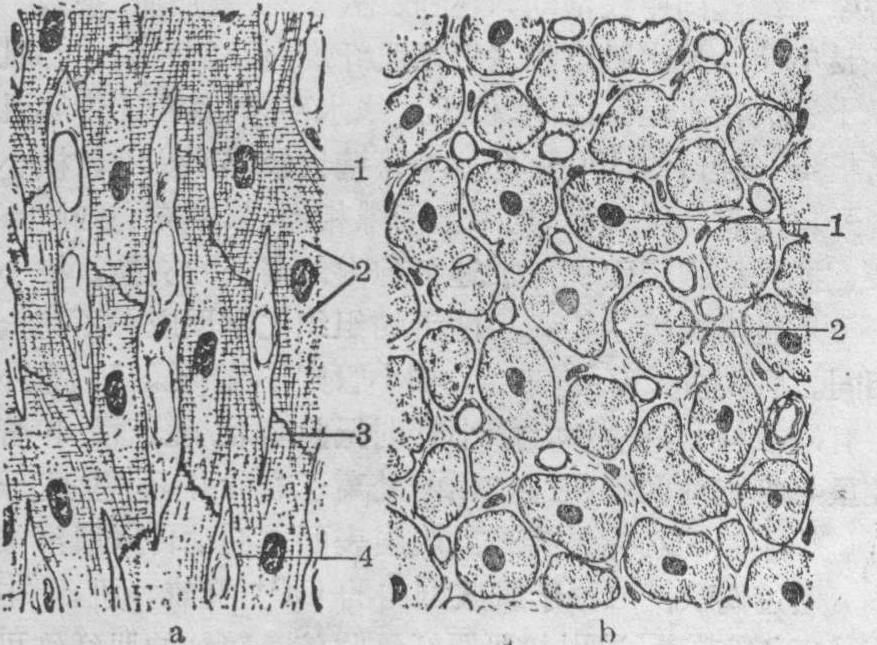

心肌纤维微细结构 心肌纤维是短柱状有分支的细胞,长50~100μm,横径10~20μm(图1)。心肌纤维彼此端端相连,构成肌纤维网,其相连处称为闰盘。每一肌纤维的表面有肌膜,细胞中央有一个或偶有二个椭圆形细胞核,核的体积较大,染色质稀疏,着色较浅。肌浆中有大量与肌纤维长轴平行排列的肌原纤维,丰富的线粒体、糖原颗粒和肌红蛋白,少量脂滴,也含溶酶体。在核两端的肌浆中有高尔基复合体。脂褐素颗粒也多位于该区,从十几岁开始出现,随年龄的增长而逐渐加多。在肌纤维周围有网状纤维、较细的胶原纤维及丰富的毛细血管网,相当于骨胳肌的肌内膜。许多肌纤维集合成束,其外包绕着结缔组织,相当于肌束膜。束内肌纤维大都平行排列,而各束的排列方向并不完全一致。

图1 心肌

a.心肌纤维纵切面 b.心肌纤维横切面1.心肌纤维细胞核 2.肌浆 3.闰盘 4.结缔组织

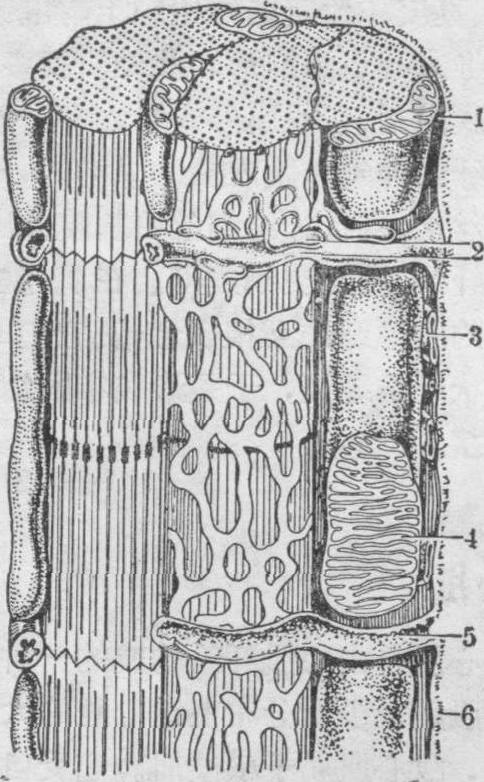

肌膜 与其他细胞膜一样,由厚约9nm的单位膜构成(图2)。肌膜外有一层厚约50nm的基板,又称周板,它与肌膜之间隔有10nm左右的间隙。肌膜向细胞内凹陷,形成微饮小泡和横小管。

肌原纤维 在光镜下,心肌的肌原纤维与骨胳肌的肌原纤维一样,也呈明暗相间的横纹,包括明带、暗带、间线、中线和H带,但不如骨胳肌明显(图1)。在电镜下,心肌的肌原纤维也由粗丝和细丝组成(图2)。粗丝直径为10~15nm,长约1.5μm,由肌球蛋白分子组成。细丝直径为5~7nm,长约1μm,由肌动蛋白、原肌球蛋白和肌钙蛋白组成。两种肌丝和骨胳肌一样互相穿插构成肌节(参见“骨胳肌”条)。心肌两种肌丝的数量比例与骨胳肌不同,每条粗丝周围约有8~12条细丝。另一区别是骨胳肌的肌丝集合体被肌浆网和线粒体分隔成界限分明的肌原纤维;但心肌的肌丝集合体并不完全分隔,故在纵切面上虽显出宽度不一的肌原纤维结构,但在横切面上却呈形状、大小不规则的肌丝区,邻区之间常互相连续,所以心肌肌丝的集合体是区域结构,不是集成独立的肌原纤维。

图2 心肌纤维超微结构模式图

1.肌膜 2.二联体 3.肌浆网 4.线粒体 5.横小管 6.基板

心肌纤维的收缩机理与骨胳肌相同,也是由于粗丝横桥牵引细丝向中线滑动,产生收缩(参见“骨胳肌”条)。

横小管 是由肌膜和基板向肌纤维内凹陷而成。心肌横小管夹在肌丝区之间,位于间线水平,其直径比骨胳肌的粗4~5倍,约150~200nm,管壁也较厚(图2)。横小管开口于肌纤维表面,与细胞间隙相通,其中充满细胞外液,扩大细胞表面积,加速细胞内外离子的交换。横小管虽是肌膜的衍生物,但两者的组织化学反应并不完全相同。肌膜可被钌红染色,横小管则不着色。肌膜外层有磷酸核苷酶活性,横小管则无此酶活性。横小管腔虽与细胞外间隙相通,但两处离子成分并不总是一样。横小管的功能是将来自肌膜表面电冲动传入肌纤维内,通过偶联使贮存于肌浆网内的Ca2+释放,肌浆中Ca2+浓度升高,遂引起肌原纤维收缩。较细的肌纤维可无横小管。

现证明横小管存在与否与心肌的自主性运动有一定关系。在心肌纤维中,心室肌具有横小管系统,而心房肌、Purkinje纤维、移行细胞和P细胞均缺乏横小管。原始的心肌成肌细胞可自动起搏。培养的心室肌细胞每分钟收缩达180次时,其横小管尚未形成,但肌纤维的节律性自动跳动却持久。当细胞继续分化,特别是横小管系统形成后,这种自主性收缩搏动的能力即消失,因此认为横小管系统的存在,会熄灭细胞自动去极化的能力。Hoffman和Cranefield指出,成年的心室肌细胞不能起搏,而须依靠Purkinje纤维,就是因为Purkinje纤维明显缺乏横小管的缘故。

肌浆网 心肌的肌浆网不甚发达,许多小管彼此吻合,构成不规则的网,网孔较宽大,包绕着肌丝区的侧面(相当于肌原纤维的每个肌节,图2)。小管的管径大小不等,一般较骨胳肌小,管壁薄,其末端膨大成盲管,附着在横小管表面。由于肌浆网盲管多只在横小管一侧,故心肌的横小管与盲管多形成二联体,三联体极少。心肌肌浆网小管还以膨大的盲管贴附于肌膜下,称肌膜下池。在没有横小管的较细肌纤维,都以肌膜下池形式存在。

肌浆网是储存和释放Ca2+的细胞器,因心肌肌浆网不发达,其贮Ca2+的能力较低。在骨胳肌,若除去细胞外Ca2+,对肌细胞的收缩影响很小。若除去心肌细胞外的Ca2+,因肌浆网贮钙能力低,心肌的收缩能力很快下降,故心肌细胞膜对Ca2+的运输具有重要意义。

线粒体 肌浆中线粒体既多又大,多分布于肌原纤维之间和肌膜下,核周更多(图2)。线粒体的长轴与肌纤维的长轴平行,在肌纤维中一个接着一个规律地排列成行,其长度可与肌节等长,约为2.5μm,最大者可达8~9μm。线粒体嵴很发达,排列密集。

糖原颗粒和脂滴 心肌纤维中糖原颗粒多为β颗粒,直径为30~40nm,多位于线粒体旁和肌原纤维之间,主要分布于I带附近。在线粒体旁、肌膜下和肌丝之间,还有直径0.3~1μm的脂滴。脂滴和糖原颗粒是心肌纤维的能量贮备和供给者。

闰盘 是心肌纤维互相连接的部位。光镜下,闰盘是较粗的横纹,染色较深(图1)。电镜下,相邻心肌纤维在闰盘处各伸出许多峰状突起,彼此凹凸嵌合,扩大了两个相邻细胞的接触面积。在心肌纵切面上,这种凹凸嵌合的肌膜连接面呈弯曲阶梯状,阶梯状突起的横位部分,相当于间线的位置; 纵位部分与肌纤维的长轴平行。闰盘两肌膜之间约有20nm的间隙。构成闰盘的连接有非特异性连接、粘着膜、桥粒和缝隙连接(图3)。它们的结构与上皮的细胞连接相似(参见“细胞连接”条)。最简单的是非特异性连接,它沿着两条肌纤维的长轴位置(即闰盘的纵位部分)形成粘着面。粘着膜的结构与粘着小带(中间连接)相似,但在闰盘处呈带状不连续的结构,故称粘着膜,是闰盘横位部分的突出结构,该处肌膜之间有15~25nm的间隙,含有丝状粘合物质,两肌膜内面都有电子密度高的物质浓聚成粘着板,肌纤维末端肌节的细丝插入粘着板中。粘着膜的功能主要是连接两肌纤维,又是末端肌节细丝的附着处。由于细丝附着此处,粘着膜是组织内应力的传递者,便于细胞运动的协调。缝隙连接主要位于闰盘的纵位部分,构成低电阻区,细胞间的电偶联易在此发生。缝隙连接是细胞间直接传递信息的场所,信息是离子的称离子偶联,是代谢物的称代谢物偶联。心肌纤维间通过离子偶联传递动作电位,使收缩信号由一细胞传至下一细胞,从而使各个心肌纤维协同动作。

图3 闰盘超微结构示意图

1.细胞膜 2.粘着膜 3.桥粒 4.缝隙连接 5.细胞间隙

心室和心房肌纤维的差别 心室和心房肌纤维在形态结构和功能上虽然相似,但也各有特殊之处,心室肌纤维粗且长,约为10~15×100μm,心房肌纤维则细短,约为6~8×20~30μm;心室肌纤维有分支,心房肌纤维无分支;心房的相邻肌纤维间除端对端连接外,侧面也有连接,多为桥粒和缝隙连接,因此心房肌纤维可通过端-端和侧-侧连接面传递冲动;较细的心房肌纤维中,横小管少,甚至缺乏。

心房肌纤维中含有一种特殊颗粒,多位于核的两端,称心房颗粒,是一种均质的电子致密体,直径约0.3~0.4μm,有单位膜包被,内容物呈强嗜锇性,主要成分是蛋白质或肽。其形态似内分泌细胞的分泌颗粒,提示心房肌纤维除有收缩功能外,还具有分泌作用。近年从人和大鼠心房分离出一种新调节肽,称心钠素、心房肽或心房利钠多肽,由21~33个氨基酸组成,具有利钠、利尿、扩张血管和降低血压的作用,可能是心房肌分泌的一种激素。应用人工合成的心房肽制备人和大鼠心房肽的抗体,进行免疫组织化学研究,见心房肌纤维含有特异性的心房肽免疫反应颗粒,它的分布与心房颗粒相符。

心肌的生长和再生 当心脏机能活动增强或工作负担增加时,心肌纤维数量不增多,但肌纤维变粗大,称生理性肥大。某些心血管疾病导致心脏工作负担加重时,心肌纤维也变肥大,称病理性或代偿性肥大。肥大的心肌纤维直径变粗(可达20~30μm),长度增加,其长度的增加不是由于肌节伸长,而是由于肌节数目增多。近来在心肌培养时发现间线增宽现象,可宽达1.5~2.0μm,其中含有致密物质和微丝,故认为可由该处间线物质产生新肌节。

心肌可随年龄增长而发生形态变化,从出生到成年,心肌纤维有一定程度的增大,但其数量是否增多,有不同看法。到老年时,心肌纤维变小,肌原纤维减少,肌浆中脂褐素颗粒明显增多,称为褐色萎缩。心肌纤维是否有再生能力仍无定论。一般认为完全分化的心肌纤维不能分裂。当心肌纤维被破坏时,可由增生的结缔组织代替,形成永久性瘢痕。但在组织培养中见分化或未分化的心肌纤维都有分裂能力。

心肌cardiac muscle,myocardium

属横纹肌,由肌纤维组成,是心壁的主要组成部分。心房肌较薄,心室肌较厚,左室肌更发达。根据它的生理功能可分为工作性心肌细胞和自律性心肌细胞两类。心肌的工作细胞包括心房肌和心室肌,具有兴奋传导和收缩的功能;自律性心肌细胞组成心脏的传导系统,包括窦房结、结间束、房室结、左右束支和普肯耶纤维网。它们除有兴奋传导的功能外,还有自律性,即不受神经的支配与体液的影响产生周期性兴奋。窦房结兴奋将冲动扩布到心肌,引起心肌收缩,所以心肌组织具有兴奋性、自律性、传导性和收缩性4种生理特性。

心肌

myocardium

- 热紧热待是什么意思

- 热红外伪装是什么意思

- 热红外伪装材料是什么意思

- 热红外扫描仪是什么意思

- 热红外目标是什么意思

- 热红晌午儿是什么意思

- 热纳罗,g. p.是什么意思

- 热线是什么意思

- 热线电话是什么意思

- 热线风速表是什么意思

- 热练三伏,冷练三九是什么意思

- 热结是什么意思

- 热结下焦是什么意思

- 热结小便不利是什么意思

- 热结旁流是什么意思

- 热结肠胃是什么意思

- 热结胃肠是什么意思

- 热结胸是什么意思

- 热结腹痛是什么意思

- 热结膀胱是什么意思

- 热结膀胱腹胀是什么意思

- 热结节是什么意思

- 热结阳明是什么意思

- 热络是什么意思

- 热络[lue]是什么意思

- 热络络是什么意思

- 热绝是什么意思

- 热绝缘是什么意思

- 热继电器是什么意思

- 热维改尼 古丽苏如合 油是什么意思

- 热维改尼 外尔地 油是什么意思

- 热维改尼 库斯台 油是什么意思

- 热维改尼 比也 油是什么意思

- 热维改尼 波祖哈 油是什么意思

- 热维改尼 罗补比 油是什么意思

- 热维改尼 罗补比 赛比艾 油是什么意思

- 热罗姆斯基是什么意思

- 热罨是什么意思

- 热翳是什么意思

- 热老化是什么意思

- 热老虎是什么意思

- 热者寒之是什么意思

- 热而湿度大是什么意思

- 热而潮湿是什么意思

- 热耗散是什么意思

- 热聊是什么意思

- 热聚合是什么意思

- 热聚合物是什么意思

- 热肉易生是什么意思

- 热肚儿是什么意思

- 热肠是什么意思

- 热肠冷面是什么意思

- 热肠古道是什么意思

- 热肠子是什么意思

- 热肺子是什么意思

- 热胀是什么意思

- 热胀冷缩是什么意思

- 热胀性是什么意思

- 热胕是什么意思

- 热胜则肿是什么意思