干热风

六七月间的热风,可使庄稼干死。

干热风gānrèfēng

〈名〉 一种高温低湿并伴有一定风速的特有的天气现象或天气类型,对农作物有严重的危害,为农业气象灾害。

干热风gānrèfēng

〈名〉一种高温低湿并伴有一定风速的特有的天气现象或天气类型,对农作物有严重的危害,是种农业气象灾害。

◇ 这一时期,若天气炎热、干旱多风,极易出现危害小麦产量形成的干热风天气,各地抗旱保麦是当务之急,要不失时机地抓好水肥管理,预防干热风天气造成危害。(人民日报.1995.5.13)

◇ 多年困扰小麦产量的“干热风”鲜有发生。(人民日报.1999.12.6)

干热风ɡānrèfēnɡ

〈名〉一种高温低湿并伴有一定风速的天气现象,对农作物有严重的危害。

干热风ganrefengdryhot wind

一种农业气象灾害。可分两种类型, 主要的一种是作物在生长发育期间, 因同时受高温、低湿和一定风力影响而减产称为高温低湿型干热风; 另一种是由于雨后高温, 使小麦青枯称为雨后热枯型干热风。在中国华北平原地区,农民一般称它为 “火风”、“旱风”或“热南风”, 主要危害小麦; 在长江中下游地区, 农民称为 “南洋风”,主要危害水稻。苏联称为“干旱风”(суховей), 在其欧洲部分的南部、东部和中亚细亚等地经常发生。美国称为“干风”(dry-wind)。干热风出现时温度高、湿度小、蒸发量大大增强。一次干热风天气过程前后的温、湿度有很大的突变, 在短时间内给作物造成伤害。

研究历史 中国北方麦区历史上比较严重的干热风平均十年一、二遇,20世纪的1913、1930、1941、1953、1958、1960、1961、1964、1968、1974、1978、1980年是本地区重干热风危害年, 每一个干热风年的危害面积多在两亿亩以上。在长江中下游地区,1959、1962、1972、1978年的盛夏季节都出现过较严重的干热风害。中国从1954年开始对北方小麦的干热风害进行系统地研究。苏联农业气象学家А.И.沃耶伊科夫从1912年开始即研究干热风形成的天气学原因, 他指出这是气旋前方的一种类似焚风的下沉气流。30~50年代И.Е.布钦斯基、E. A.楚别尔比列尔和A. H.巴布什金等人研究了乌克兰、中亚细亚、西伯利亚森林草原地区的干热风指标、进行了区划,提出了防御措施。日本在40年代研究过水稻的干热风害,发现水稻在抽穗期间, 如果遇到相对湿度小于60%的干风,就会出现白穗现象。美国中西部地区常遇的干热风威胁, 由于40年代以来从北达科他州到得克萨斯州建起了近3万公里的防护林带, 而得以减轻。

危害 包括危害症状、时期、影响因子和危害机理。

作物受害症状 受干热风危害的小麦颖壳发白,有芒品种芒尖干枯或炸芒,叶片、茎秆和穗变黄,在雨后暴热的条件下, 茎叶青枯,受害的麦粒干秕、种皮厚、腹沟深, 千粒重一般下降1~3克,严重的下降5~6克(见彩图97)。水稻受干热风危害后, 穗呈灰白色,秕粒率增加,严重者整穗枯死,不结实。

危害时期 干热风危害小麦多在乳熟中、后期。在此以前,因植株生活力较强,尚能抵抗轻型干热风危害。乳熟期以后,灌浆过程已基本完成,即使有很强的干热风,对产量也不会有重大影响。水稻抽穗扬花期遇到干热风,会使柱头变干,影响授粉; 在灌浆成熟期遇到干热风则导致子粒逼熟、粒重下降。

如果植株前期发育不良,也会加重干热风危害。在同一类型干热风条件下,有两类春季天气会使危害加剧,一是降雨过多的春季,二是干旱的春季, 两者都会使植株发育不良,生长瘦弱,降低抗逆力。从土壤条件来看,一般通气性良好的轻壤土能减轻植株受害程度,砂土、低洼地的盐碱土则会加重受害程度。高岗丘陵地和沿河砂滩地的作物均易受干热风的危害。

危害机理 干热风通过影响植物的蒸腾作用、光合作用和细胞膜透性使植物受害。❶高温、低湿和风加强了植物蒸腾,使叶片含水量减少,根系活力降低,导致植株水分平衡失调。

❷干热风破坏了叶片的光合作用。

❸干热风破坏植物细胞膜的透性,影响植物体的物质运输。在高温条件下,细胞膜发生相变, 由液晶相变为固相,膜的透性受到损伤,造成细胞内电解质外渗。高温可以使植物筛管细胞原生质发生解体,产生一种由多糖构成的胼胝质,堵塞筛孔,从而影响有机质的输送,使植株的灌浆过程趋于停止。高温还会促使原生质蛋白质分解,使植物体内积累有毒的中间代谢产物, 如氨。

中国的干热风 包括气象指标、气象成因、时空分布和气候区划。

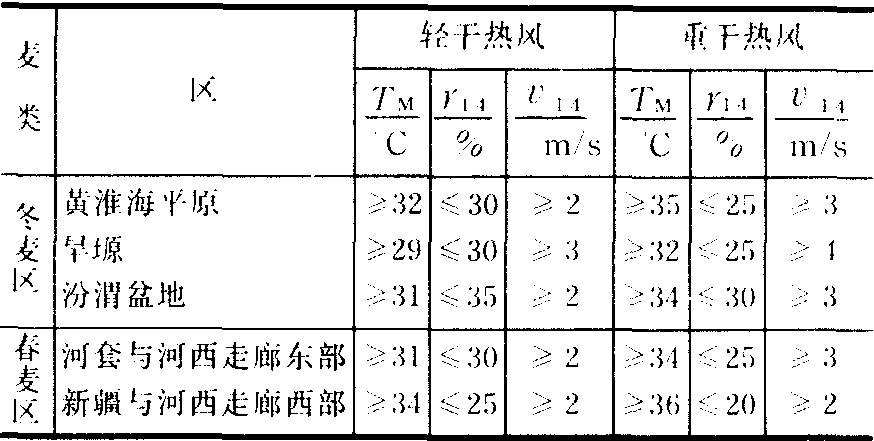

气象指标 根据作物受害程度与温、湿、风三要素相配合的情况, 中国北方小麦的干热风危害可分为轻重两级,不同级别干热风日的指标见表1。

在长江中下游地区,对于水稻来说,连续三天以上日平均气温≥30℃、14时的相对湿度≤60%,即被认为是干热期,在干热期内14时的风速≥5米/秒,即作为一个干热风日。

表1 高温低湿型干热风指标

注:TM为日最高气温;γ14为14时的相对湿度: v14为14时的风速

在华北平原和西北的宁夏、甘肃地区, 有时雨后遇到高温天气,使小麦发生青枯。即在小麦乳熟中、后期,一次降雨过程, 雨量为5~10毫米, 雨后日最高气温≥30℃,即发生青枯,称为雨后热枯型。

气象成因 春末夏初, 中国北方气温迅速增高,但雨季未到, 天气晴朗少云, 太阳辐射强,地面增温快。5~6月华北、关中、汾河谷地月平均升温值为5~6℃,即每5~6天升高1℃。河套、河西走廊和新疆等地月平均升高6~8℃,每4~5天升高1℃。高温和干燥构成了北方麦区干热风的气候背景。

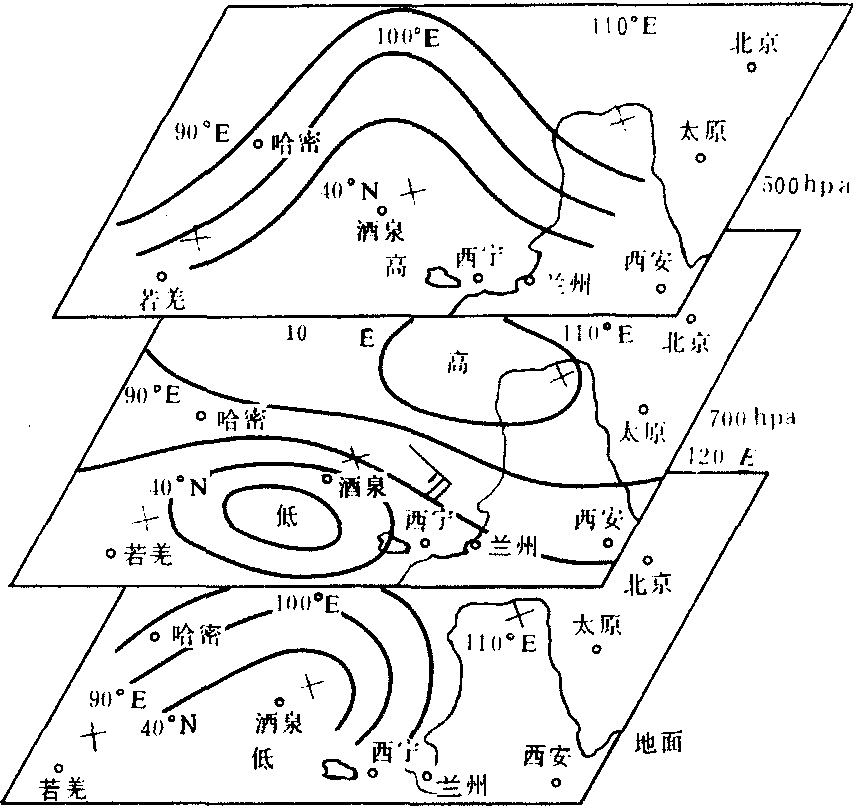

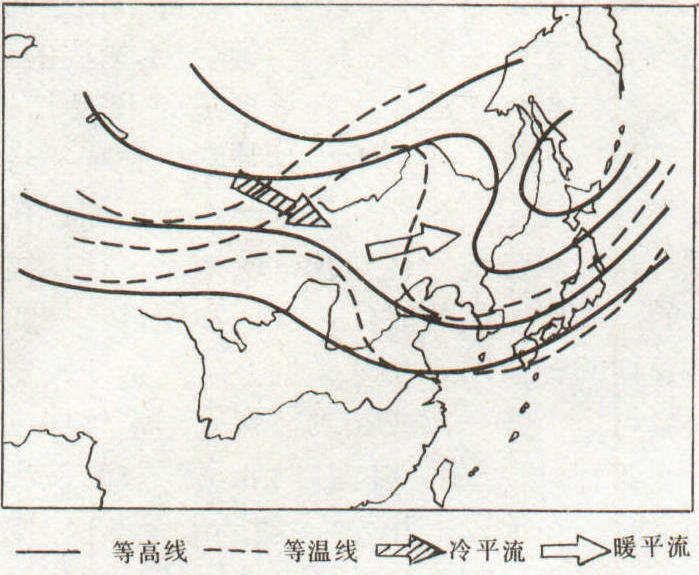

从天气学上分析,北方麦区干热风形成主要有两种类型,一种是对流层中纬度暖性高压的暖空气入侵,其高空形势是青藏高原至新疆、内蒙古为一暖脊, 有时西太平洋副热带高压伸向江南,暖平流较强,地面为一热低压,干热风危害区在低压北部。中国河西走廊的干热风多属于这一类(图1)。另一种是由于春夏之交极地大陆冷空气南下变性增温造成的。在高空暖性高压脊控制下产生强烈的下沉干暖气流, 南下的冷空气也逐渐增暖变性, 地面热低压南部吹西南风, 表现为华北地区的干热风天气(图2)。

图1 河西走廊干热风过程各层天气形势图

图 2 华北地区干热风出现时500百帕形势图

长江中下游地区的干热风多出现在7月上、中旬。在500百帕图上通常表现为中国东部及海上为稳定的副热带高压控制, 天气热而干旱; 副高脊线常呈停滞状态, 长江中下游地区维持较长时间的干热风天气。

时空分布 中国北方麦区的干热风主要分布在华北平原、河西走廊和新疆三个地区。华北平原因太行山的地势引起焚风增温作用, 使冀中、冀南、豫东、豫北、鲁西和鲁西北成为重干热风区。汾河谷地由于地形的作用, 形成了以临汾、侯马为中心的重干热风区。关中平原干热风次于汾河谷地。宁夏和内蒙古的河套地区除磴口外, 均为轻干热风区。河西走廊由于受祁连山和沙漠的影响, 使安西、敦煌盆地成为重干热风区。新疆吐鲁番盆地为全国特重干热风区, 塔里木盆地以若羌为中心, 向盆地四周和沙漠边缘减轻,准噶尔盆地以莫索湾为中心向四周减轻。由此说明,北方麦区的干热风危害规律是东西两头重、中间轻,并随着海拔的升高而减轻, 干热风危害区一般不超过海拔1700~1800米。

干热风出现的时间,一般从5月开始至7月为止,由东南向西北推迟。华北平原、汾渭河谷集中出现时段为5月下旬末~6月上旬, 宁夏和内蒙古河套地区为7月上、中旬, 河西走廊为6月上旬~7月中旬, 南疆为5月中旬~6月中旬,北疆在6月中旬~7月中旬。

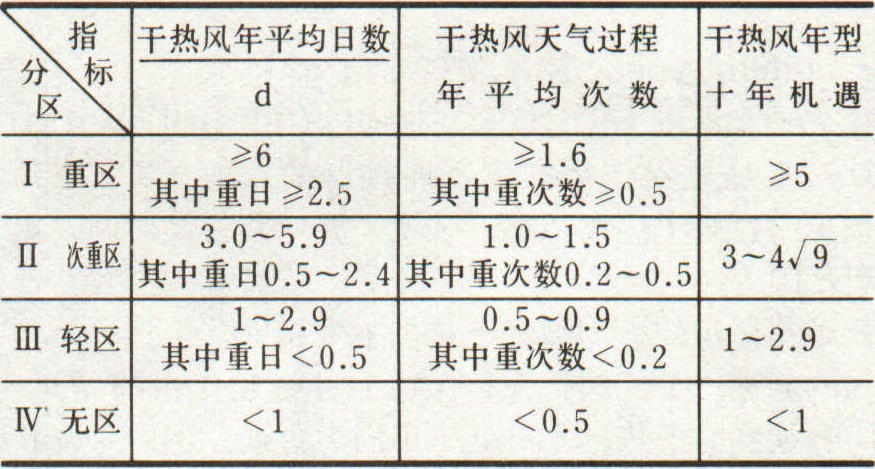

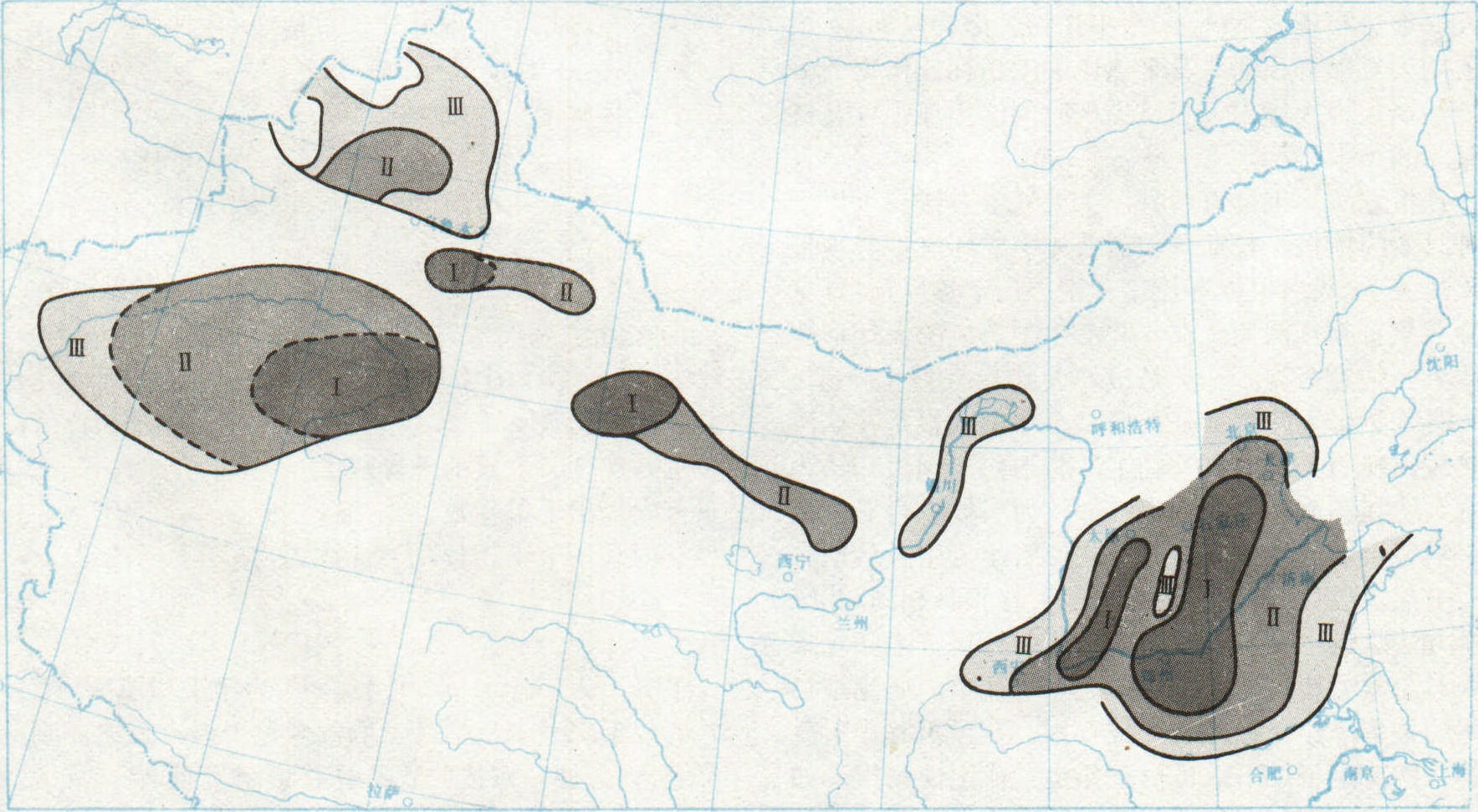

气候区划 以干热风年平均日数和天气过程年平均次数作主导指标, 以干热风年型十年机遇作辅助指标(见表2),将北方麦区干热风危害区域划分为四级九区(见图3),即华北(包括华北平原中、北部和黄土高原东部)Ⅰ区(重区)、Ⅱ区(次重区)、Ⅲ区(轻区):河西走廊(包括黄土高原西部、宁夏及河套灌区)Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区,新疆Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区。第四级为无干热风区,分布在轻区的外围。

表2 干热风气候区划分区指标

图 3 北方麦区干热风气候区划图

防御措施 ❶浇麦黄水。可以改善农田小气候,延长灌浆时间,以减轻或消除干热风的危害。

❷营造防风林带。可以减弱风速,增加农田相对湿度,降低田间温度, 以减轻干热风的危害。在风沙盐碱、土地瘠薄、灌溉条件差的地区,防风林的作用更为显著。

❸培育和选用抗干热风的优良品种。现有的高秆小麦品种比矮秆品种抗干热风能力强,大多数无芒或仅有顶芒的品种比有芒品种抗性差;抗寒性弱的品种比抗寒性强的品种对干热风的抵抗能力相对较强。在中国北方麦区早熟或中早熟品种一般都能避开干热风害。

❹喷洒化学药剂。用石油助长剂、氯化钙、磷酸二氢钾、硼、草木灰水等防御干热风害。

❺运用综合农业技术措施。如合理施肥,调整播种时期和播种方式,改革种植制度等。

干热风dryhot wind

又称干旱风。在暖季出现的一种又干又热并具有一定风力的灾害性天气。在北方主要危害小麦,是北方麦产区的主要农业气象灾害之一。在长江中下游地区,也会使水稻、棉花受到损害。它使植株蒸腾加剧,体内水分平衡失调,叶片光合作用降低;高温又使植株体内物质输送受到破坏及原生蛋白质分解。北方小麦在乳熟中、后期遇干热风,会严重影响灌浆,使粒重减轻产量下降。南方长江中下游水稻在抽穗扬花期遇干热风,会使柱头变干、影响授粉;在灌浆成熟期则导致子粒逼熟;棉花会导致蕾铃大量脱落,都会造成减产。划分干热风的指标各地不一,一般以日最高气温≥30℃、14时相对湿度≤30%(水稻区为≤60%)、14时风速≥3m/s作为干热风指标。中国的干热风可分为3种类型:

❶高温低湿型。特点是高温干旱,为北方产麦区受害的主要类型。

❷雨后枯熟型。特点是雨后高温或雨后猛晴,多发生在华北和西北等地。

❸旱风型。特点是湿度低、风速大,但气温不一定高于30℃,多发生在苏北、皖北等地。防御措施有:

❶选用早熟、耐干品种;

❷运用综合技术措施。如调整播期和播种方式,合理施肥,改良土壤等;

❸干热风来临前,进行灌溉,喷洒磷酸二氢钾、氯化钙等化学制剂;

❹营造防护林,改善小气候环境。

干热风

高温、低湿并伴随一定风力的天气对农作物造成的伤害,又称干风、旱风。分高温低湿、雨后枯热、旱风3种类型。干热风天气的简单指标通常为:日最高气温不小于30℃,日最小相对湿度不大于30%、风速不小于3 m/s。主要危害农作物是小麦。使乳熟的小麦青枯干瘪,导致减产10%~50%。以热为主者风速2 m/s则可造成危害,以干风为主者气温高于25℃也可造成危害。抗御办法有4:❶灌水(喷灌更好);

❷追施磷钾肥;

❸以阿司匹林拌种等;

❹营造防护林。干热风一般出现在4~8月。

干热风

见“气象学”中的“干热风”。

干热风

一种高温低湿,并伴有一定风力的大气干旱现象。在中国华北、西北、黄淮等地区春末秋初小麦灌浆期如遇上干热风,由于温度显著升高、湿度显著下降,又伴有一定风力,蒸腾加剧,根系吸水不足,往往导致小麦灌浆不足,秕粒严重甚至枯萎死亡,造成大幅度减产。

干热风

高温、低湿的风。是灾害性大气的一种。通常在北方春夏之交,小麦灌浆到乳熟期间出现。

干热风ɡɑnrefenɡ

小麦扬花、灌浆期的一种高温低湿的农业灾害天气。危害程度取决于干热风天气过程的特点和强度、小麦所处的发育期及抗逆性状、麦田的技术措施和生态条件等。境内干热风主要发生在5月下旬至6月下旬。南部从5月下旬至6月上旬;北部从6月上旬至6月下旬,其持续时间要比南部长一些。北山以南,6月上旬次数最多,以北则以6月中旬最为频繁。严重的地方为秦都区、渭城区及泾阳、三原、乾县、礼泉、彬县、永寿等县,干热风日数年均2.6天~3.8天;较轻的地方为武功县、淳化县和兴平市,日数年均1.2天~2天;旬邑县、长武县危害极小,日数年均不到1天。干热风使处在扬花、灌浆、乳熟期的小麦水分失衡,衰老过程加速,导致小麦青干减产,轻者千粒重降低1克~3克,重者降低3克~5克。

干热风

亦称 “干旱风”, 习称 “火南风” 或“火风”。是一种干而热的风。干热风发生时,温度显著升高,湿度显著下降,并伴有一定风力、蒸腾加剧,根系吸水不及,往往导致小麦灌浆不足,秕粒严重甚至枯萎死亡。甘肃省干热风主要发生在河西走廊、陇中干旱地区和陇东北部。河西走廊的安、敦盆地是重干热风区;走廊中、东段次之;陇中干旱地区和陇东北部是轻干热风区。干热风一般发生在5月中旬至8月中旬。主要危害小麦,尤其在灌浆和乳熟期如遇干热风,对产量影响很大。轻则减产5~10%,重则减产10~20%,严重的减产2成以上。如1972年6月份的一次干热风, 使敦煌县的小麦减产35万公斤。

- 鱼头豆腐是什么意思

- 鱼头锅是什么意思

- 鱼头鱼尾是什么意思

- 鱼契是什么意思

- 鱼妇是什么意思

- 鱼姑娘是什么意思

- 鱼姑娘型故事是什么意思

- 鱼娃是什么意思

- 鱼娃子是什么意思

- 鱼婢是什么意思

- 鱼媚子是什么意思

- 鱼嫩子是什么意思

- 鱼子是什么意思

- 鱼子兰是什么意思

- 鱼子子是什么意思

- 鱼子水是什么意思

- 鱼子石榴是什么意思

- 鱼子石榴证是什么意思

- 鱼子砂是什么意思

- 鱼子笺是什么意思

- 鱼子粟是什么意思

- 鱼子纹是什么意思

- 鱼子酱是什么意思

- 鱼子障是什么意思

- 鱼字雁书是什么意思

- 鱼存储量是什么意思

- 鱼家门村是什么意思

- 鱼寄生虫是什么意思

- 鱼封是什么意思

- 鱼封雁帖是什么意思

- 鱼尊是什么意思

- 鱼尔沟是什么意思

- 鱼尔沟木椁墓是什么意思

- 鱼尺是什么意思

- 鱼尾是什么意思

- 鱼尾上(上大下渊)沦,草芽生沮洳。是什么意思

- 鱼尾为劳赪是什么意思

- 鱼尾云是什么意思

- 鱼尾停时,雪上鬒云犹少。是什么意思

- 鱼尾刀是什么意思

- 鱼尾叉是什么意思

- 鱼尾式是什么意思

- 鱼尾毒是什么意思

- 鱼尾狮像是什么意思

- 鱼尾疔是什么意思

- 鱼尾红是什么意思

- 鱼尾红残霞隐隐,鸭头绿秋水涓涓。是什么意思

- 鱼尾纹是什么意思

- 鱼尾草是什么意思

- 鱼尾葵是什么意思

- 鱼尾赤是什么意思

- 鱼尾赪是什么意思

- 鱼尾钗是什么意思

- 鱼尾钩是什么意思

- 鱼尾钻头是什么意思

- 鱼尾霞是什么意思

- 鱼尿泡是什么意思

- 鱼尿脬是什么意思

- 鱼屑是什么意思

- 鱼山是什么意思