崔敬邕墓志

《崔敬邕墓志》全称《魏故持节龙骧将军督营州诸军事营州刺史征虏将军太中大夫临男崔公之墓志铭》。楷书,29行,行29字。刻于北魏熙平二年(517),清康熙十八年(1679)在河北安平出土,三十年(1691)冬由知县陈宗石将此志砌入乡贤祠壁,当时朝士争欲致之,拓无虚日,未及20年而石已裂尽。

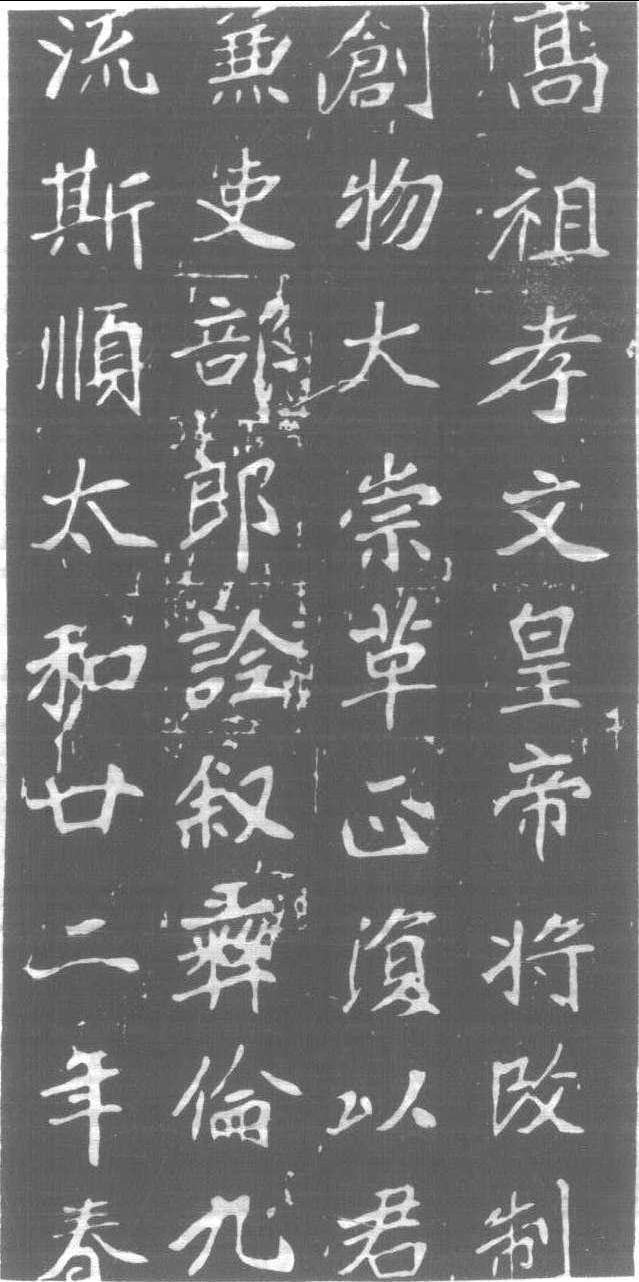

《崔志》书法落落自得,不为法度所拘,与一般北魏刻石质直峭厉之风相比,颇多异趣。该志运笔转折外方内圆,其中竖钩时以走动运行而下,驻笔后蓄锋挺出,力量直达钩尖,如“将”、“刺”、“州”、“事”等字中的竖钩,其作横笔,则常以方起笔,用笔迟重严谨,极尽一波三折之妙,收笔则或圆或方,或细或粗,似无规律可寻。但细细推敲,其笔中也常隐含着巧妙。在结体方面,此志貌极浑厚凝重,中实流美空灵。字形中长画或纤劲,或飘逸; 短画若轻挑,若断截,如“蒙”、“初”、“缙”、“息”等字皆如是,非老手莫为。前贤评比此志书艺水平,或以为在《张猛龙》、《贾使君》之上,虽不必然,但由此也可见此志在书家心目中的地位。试与《张猛龙》相比,《崔志》的特色是在用笔上刚柔相济,丰腴中参以坚细之笔; 《张碑》则以方笔为主,笔坚墨实处亦不乏庄重之美;《崔志》在外观上初似丑拙,但臻于自然; 《张碑》则呈壁垒森严之势。二者各擅优胜,似不必故分轩轾。清何卓《义门先生集》卷八称此志“入目初似丑拙,然不衫不履,意象开阔,唐人终莫能及,未可概以北体少之也。”所评较为中肯。

《崔敬邕墓志》拓本流传极稀,传世所见者凡五种: 一为端方藏浓淡拼合本,二为刘铁云藏成字本,三为刘健之藏本,四为费念慈藏本,五为南京博物院藏本,其中南京博物院藏本拓墨极精。重刻本有孙氏刻本等数种,石花呆滞,字迹疲软,且很容易分辨。影印本有光绪年间石印陶心云跋藏本,有正书局、文明书局、日本博文堂均有珂罗版精印本,上海书画出版社也有凹印本。

《崔志》书法落落自得,不为法度所拘,与一般北魏刻石质直峭厉之风相比,颇多异趣。该志运笔转折外方内圆,其中竖钩时以走动运行而下,驻笔后蓄锋挺出,力量直达钩尖,如“将”、“刺”、“州”、“事”等字中的竖钩,其作横笔,则常以方起笔,用笔迟重严谨,极尽一波三折之妙,收笔则或圆或方,或细或粗,似无规律可寻。但细细推敲,其笔中也常隐含着巧妙。在结体方面,此志貌极浑厚凝重,中实流美空灵。字形中长画或纤劲,或飘逸; 短画若轻挑,若断截,如“蒙”、“初”、“缙”、“息”等字皆如是,非老手莫为。前贤评比此志书艺水平,或以为在《张猛龙》、《贾使君》之上,虽不必然,但由此也可见此志在书家心目中的地位。试与《张猛龙》相比,《崔志》的特色是在用笔上刚柔相济,丰腴中参以坚细之笔; 《张碑》则以方笔为主,笔坚墨实处亦不乏庄重之美;《崔志》在外观上初似丑拙,但臻于自然; 《张碑》则呈壁垒森严之势。二者各擅优胜,似不必故分轩轾。清何卓《义门先生集》卷八称此志“入目初似丑拙,然不衫不履,意象开阔,唐人终莫能及,未可概以北体少之也。”所评较为中肯。

《崔敬邕墓志》拓本流传极稀,传世所见者凡五种: 一为端方藏浓淡拼合本,二为刘铁云藏成字本,三为刘健之藏本,四为费念慈藏本,五为南京博物院藏本,其中南京博物院藏本拓墨极精。重刻本有孙氏刻本等数种,石花呆滞,字迹疲软,且很容易分辨。影印本有光绪年间石印陶心云跋藏本,有正书局、文明书局、日本博文堂均有珂罗版精印本,上海书画出版社也有凹印本。

崔敬邕墓志

崔敬邕墓志 (局部)

北 魏· 熙平二年 (517)刻。楷書二十九行,行二十九字,凡七百五十四字。志前列世系,屬墓志之罕例。書法略欠北魏刻石之險勁,而運筆、結勢寬綽,温雅中藏風骨,允推歷代墓志之杰作。清何焯對是書殊爲推崇,其《義門先生集 》 曰:“入目初似丑魏,然不衫不履,意象開闊,唐人終莫能及,未可概以北體少之也。六朝長處在落落自得,不為法度拘局。歐(陽詢)、虞 (世南) 既出,始有一定之繩尺,而古韵微矣!宋人欲矯之,然所師承者皆不越唐代,姿睢自便,亦豈復能近古乎。” 清·康熙十八年 (1679) 於直隸安平 (今河北安平縣) 出土,斯時一字不泐,三十年 (1691)知縣陳宗石置於鄉賢祠,尋佚。原石拓本極希,上海圖書館藏有兩本,南京博物館一本已經上海書畫社影印。此外但知日本中村氏書道博物館藏本、揚州成氏舊藏本,前者有莫枚題跋;後者載陳弈禧跋文,經劉鶚、王瓘遞傳,今不知踪迹。明治三十九年 (1906),劉鶚嘗携 “成氏本”至東瀛,印行百部,以頒同好。其上刊有羅振玉、王瓘、方若、劉鶚四人照片,頗為珍貴。摹刻本有 《孔氏谷園摹古帖》等數種,但形神全失,乏穩雅之致。

- r2012111570011178是什么意思

- r2012111570011183是什么意思

- r2012111570011186是什么意思

- r2012111570011190是什么意思

- r2012111570011193是什么意思

- r2012111570011196是什么意思

- r2012111570011199是什么意思

- r2012111570011203是什么意思

- r2012111570011206是什么意思

- r2012111570011209是什么意思

- r2012111570011214是什么意思

- r2012111570011219是什么意思

- r2012111570011222是什么意思

- r2012111570011229是什么意思

- r2012111570011232是什么意思

- r2012111570011236是什么意思

- r2012111570011240是什么意思

- r2012111570011244是什么意思

- r2012111570011250是什么意思

- r2012111570011259是什么意思

- r2012111570011266是什么意思

- r2012111570011269是什么意思

- r2012111570011274是什么意思

- r2012111570011280是什么意思

- r2012111570011286是什么意思

- r2012111570011291是什么意思

- r2012111570011295是什么意思

- r2012111570011305是什么意思

- r2012111570011308是什么意思

- r2012111570011311是什么意思

- r2012111570011314是什么意思

- r2012111570011324是什么意思

- r2012111570011340是什么意思

- r2012111570011343是什么意思

- r2012111570011350是什么意思

- r2012111570011357是什么意思

- r2012111570011366是什么意思

- r2012111570011370是什么意思

- r2012111570011378是什么意思

- r2012111570011390是什么意思

- r2012111570011395是什么意思

- r2012111570011399是什么意思

- r2012111570011404是什么意思

- r2012111570011407是什么意思

- r2012111570011412是什么意思

- r2012111570011422是什么意思

- r2012111570011425是什么意思

- r2012111570011433是什么意思

- r2012111570011441是什么意思

- r2012111570011444是什么意思

- r2012111570011462是什么意思

- r2012111570011466是什么意思

- r2012111570011469是什么意思

- r2012111570011472是什么意思

- r2012111570011476是什么意思

- r2012111570011480是什么意思

- r2012111570011483是什么意思

- r2012111570011486是什么意思

- r2012111570011489是什么意思

- r2012111570011494是什么意思