小麦颖枯病wheat glume blotch

由前颖壳引起,为害小麦颖、壳、叶及叶鞘茎秆的一种真菌病害。

分布和为害 美国、英国、加拿大、印度等国均有分布。中国黑龙江、山东、安徽、江苏、福建、浙江等省都有发生,以黑龙江等春麦区为害重,常造成颖片枯死,受害小麦不结实或籽粒瘦秕。

小麦受害后被害颖壳的顶端或上半部形成中央灰褐色,上面散生小黑点,为病菌的分生孢子器,小麦乳熟阶段之前穗颖上症状明显,容易辨认,当颖壳全部转黄后病斑不明显,但病部仍可见黑色小点。受害叶上初期为长椭圆形淡褐色小点,扩大后呈不规则形大斑,中央灰白色,边缘色泽较深,密生小黑点。叶鞘变黄,病斑不规则,病部密生小黑点。茎部受害后,病组织内的菌丝体在导管内蔓延,堵塞水分运输,致使病节上部枯死。

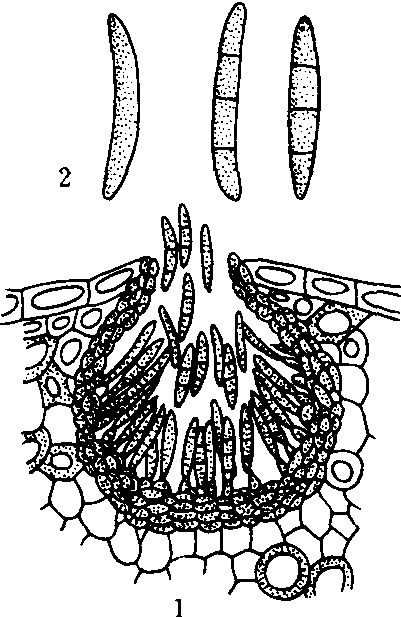

病因 病原物为 (Phaeosphaeria nodorum E.Muller),属子囊菌,格孢腔菌目。无性态为颖枯壳针孢(Septoria nodorum Berk.),属半知菌,球壳孢目。分生孢子器埋生于寄主表皮下,近球形,暗褐色,直径为54~143×54~111(微米)。分生孢子初为单胞,成熟后有3个隔膜,长椭圆形至圆筒形,无色,大小为15~32×2~4(微米),(见图)。菌丝体生长发育和分生孢子萌发适温为20~24℃,最低温度为4℃,最高温度为32℃,病菌侵染寄主的温度为10~25℃,孢子萌发最低相对湿度为90%。

小麦颖枯病菌

1.分生孢子器; 2.分生孢子

颖枯病的发生发展与小麦的生育阶段,气候条件及栽培管理有关。病菌只能侵染未成熟穗,抗病性随穗的成熟度增强,被害程度减轻,至蜡熟期则不受侵染,这一发生特点与植株含糖量有关,含糖量高,抗性低,穗成熟度高颖壳内含糖量低,抗性也相对提高。高温高湿气候有利于颖枯病的发生发展,特别是小麦扬花期前后多雨,颖枯病常较重。土壤贫瘠或肥水不足,植株长势弱,抗性下降,受害重,缺磷、钾和微量元素镁的田块,颖枯病相对加重。

侵染过程和病害循环 在病残体上越冬或越夏的分生孢子器吸水膨胀释放出分生孢子,藉风雨传播,侵染小麦。侵入寄主体内的菌丝体在表皮细胞间蔓延或进入薄壁细胞,潜育期为8~12天。病菌以菌丝体和分生孢子器在病残体上越冬或越夏,沾附于种子表面的分生孢子也可越冬、越夏。病残体和带菌种子为颖枯病的初侵染源,发病后,病部产生的分生孢子进行再侵染。

病害控制 小麦颖枯病的控制措施有: ❶选育和种植发病较轻的品种,如黑龙江春麦区的克旱9号和新克害9号等;

❷麦收后及时翻耕灭茬,减少田间菌源;

❸避免小麦连作;

❹施足基肥,增施磷、钾、镁肥;

❺小麦抽穗扬花期喷药保护。

小麦颖枯病wheat glume blotch

小麦的一种真菌病害。病原菌为半知菌亚门的颖枯壳针孢(Septoria nodorumBerk.)。危害叶片、叶鞘、茎秆和穗部。病小穗颖壳尖端或上半部发生黄褐色病斑,病斑渐呈灰褐色,边缘褐色,病斑上常有白色霉层和小黑点(病菌分生孢子器)。节间受害常致局部组织枯死。叶斑小,褐色,长圆形或不规则形,后渐扩大,中央灰白色,边缘褐色,病斑上密生分生孢子器。病菌随病残体或种子越夏或越冬,种子发芽时病菌侵入幼苗,引起苗枯。病部可不断产生分生孢子借风雨传播引起再侵染。温暖、多雨或高湿有利发病。病菌尚可侵染大麦、黑麦、小黑麦等。种植抗病品种、使用无病种子或进行种子处理、及时耕翻、消除病残体、轮作2年以上及喷施药剂等可控制病害的发生。

- 生产劳动和非生产劳动是什么意思

- 生产劳动理论是什么意思

- 生产劳动理论与实践是什么意思

- 生产化学化是什么意思

- 生产区域管理制是什么意思

- 生产协作是什么意思

- 生产单位、事业单位、工作单位是什么意思

- 生产危险是什么意思

- 生产及文物图案是什么意思

- 生产反应堆是什么意思

- 生产发展基金是什么意思

- 生产发展基金是什么意思

- 生产发展基金是什么意思

- 生产发展基金是什么意思

- 生产发展基金是什么意思

- 生产发展基金审计是什么意思

- 生产可能性曲线是什么意思

- 生产可能性边界是什么意思

- 生产可能性边界——转换曲线是什么意思

- 生产合作是什么意思

- 生产合作社是什么意思

- 生产周期是什么意思

- 生产周期是什么意思

- 生产周期是什么意思

- 生产周期是什么意思

- 生产周期是什么意思

- 生产周期是什么意思

- 生产周期是什么意思

- 生产周期是什么意思

- 生产周期是什么意思

- 生产周期是什么意思

- 生产周期法是什么意思

- 生产周期法是什么意思

- 生产周转借款审计是什么意思

- 生产周转贷款是什么意思

- 生产和劳动社会化是什么意思

- 生产和建设之间的比例关系是什么意思

- 生产和技术的停滞趋势是什么意思

- 生产和流通的比例关系是什么意思

- 生产和进口税是什么意思

- 生产商品化、社会化、现代化是什么意思

- 生产国际化是什么意思

- 生产国际化是什么意思

- 生产地域类型是什么意思

- 生产均衡性分析是什么意思

- 生产均衡率是什么意思

- 生产均衡率是什么意思

- 生产均衡率分析方法是什么意思

- 生产型增值税是什么意思

- 生产型增值税是什么意思

- 生产型管理是什么意思

- 生产型领导是什么意思

- 生产基金是什么意思

- 生产基金是什么意思

- 生产基金是什么意思

- 生产基金税是什么意思

- 生产大纲是什么意思

- 生产大队是什么意思

- 生产大队信用分部是什么意思

- 生产安全事故的应急救援与调查处理是什么意思