小麦赤霉病wheat scab

由禾谷镰孢等多种镰孢菌引起,主要为害小麦穗部的一种重要的真菌病害。

简史 1884年史密斯(William Gardner Smith)报道在英国发生小麦赤霉病,病原物定名为黄色梭孢霉(Fusisporium culmorum W. G. Smith)即黄色镰孢〔Fusarium culmorum(W. G. Smith) Sacc.〕的异名;20世纪70年代德国发生的小麦穗腐病病原中,黄色镰孢也是优势致病菌;美国塞尔比(AugustineDawson Selby)于1900年报道小麦赤霉病由硕宾赤霉〔Gibberella saubinetii(Mont.) Sacc.〕引起即玉蜀黍赤霉〔Gibberella zeae(Schw.)Petch〕的异名;随后日本和中国等报道以禾谷镰孢即玉蜀黍赤霉的无性态为主要致病菌,1929年中国涂治在美国报道小麦赤霉病的镰孢菌存在生理分化。

分布和为害 全世界各麦区均有发生,主要分布于潮湿和半潮湿区域,尤以气候湿润多雨的温带地区受害重。1919年美国小麦赤霉病大流行,波及所有大小麦栽培区,造成的损失约占全国小麦总产量的5%。尔后,亚洲的日本、中国、南朝鲜,美洲的加拿大、巴西、阿根廷、乌拉圭,欧洲的罗马尼亚、南斯拉夫和非洲的津巴布韦、赞比亚等国均相继有大面积严重发生的报道。

中国于1936年在安徽省宣城一带小麦赤霉病大流行,病穗率高达95%,减产严重。随后该病在长江流域中下游各省的早、中熟冬麦区频繁流行。据统计,1950~1991年的42年间,大流行年(病穗率50%~100%,产量损失15%~40%)达7次,中度流行年(病穗率20%~50%、产量损失5%~15%)有16次。同时,黑龙江省春麦区和华南早熟冬麦区也常严重发生。近10多年来,随着矮秆高产品种的推广和相应丰产栽培技术的应用,尤其是麦田水浇面积扩大,加之气候异常等原因,小麦赤霉病的流行区域已不断扩展和蔓延,如1985年在河南、陕西、山东等省小麦赤霉病流行造成减产,仅河南省的发病面积即达373万公顷,减收8.85亿千克。

小麦受侵染后造成减产,且影响种子发芽,病粒皱瘪、出粉率低、淀粉和面筋含量减少,麦粒品质和利用价值大为降低。病麦粒由于病菌代谢产物中含有单端孢霉烯类和赤霉烯酮等毒素,人畜食用过量常引起呕吐和腹泻等急性中毒症,并造成肝脾肿大。

小麦自幼苗至穗期均可受侵害,引起苗腐、茎基腐、秆腐、穗腐以及白穗等症状,其中以穗腐最为普遍。穗腐发生初期,在小穗颖片上出现水渍状淡褐色病斑,若气候潮湿,病小穗的颖片合缝处基部产生粉红色霉层,即病菌的分生孢子座和分生孢子,逐渐扩展到邻近的小穗和穗轴上,高度感病的品种,病菌菌丝侵入穗轴后常造成枯白穗,后期病穗的颖片上常产生密集的蓝黑色小颗粒,即病菌的子囊壳(见彩图)。苗期病菌侵入根鞘和芽鞘,呈水渍状腐烂,重者幼苗尚未出土或出土后不久即死亡,轻者长势衰弱。茎基腐自幼苗出土至成熟均可发生,麦株基部组织受害后变褐腐烂以至全株枯死。秆腐多发生在穗下第一、二节,开始在叶鞘上出现水渍状褪绿斑,渐变为淡褐色至红褐色不规则斑,气候潮湿时病部表面产生粉红色霉层。

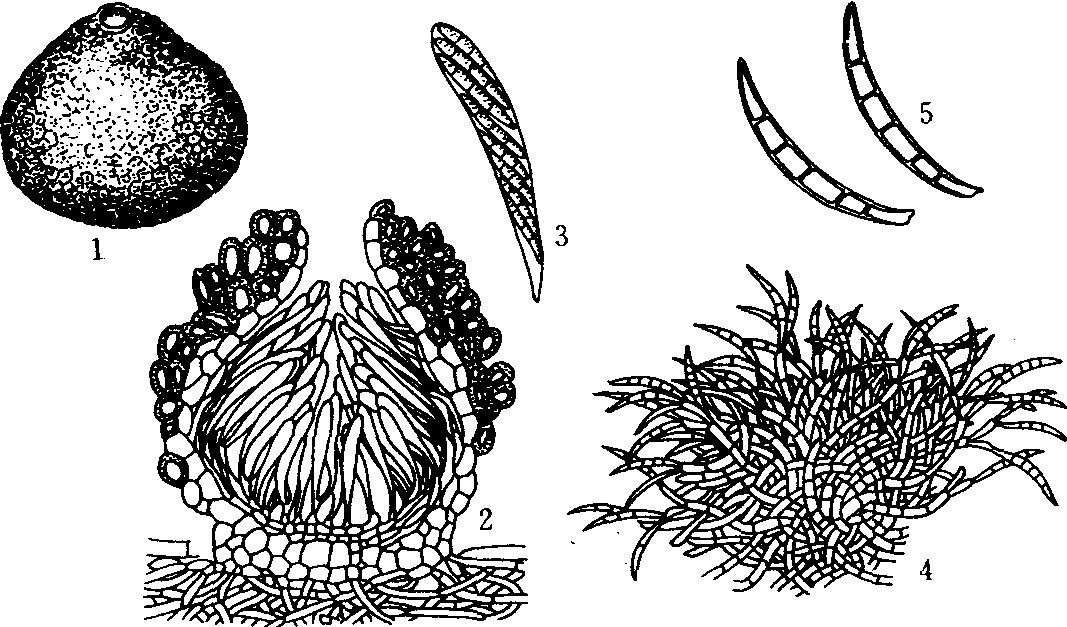

病因 病原物主要为玉蜀黍赤霉[Giberella zeae(Schw.) Petch],属子囊菌,球壳目。无性态为禾谷镰孢(Fusariam graminearum Schw.),属半知菌,瘤座孢目。此外,黄色镰孢(F.culmorum)和燕麦镰孢(F.avenaceum)等多种镰孢菌也可引起赤霉病。玉蜀黍赤霉在自然界的稻桩和玉米、大麦、小麦、大豆、棉花等作物秸秆表面均可产生子囊壳。澳大利亚曾报道该菌存在两种致病类型,一为侵染玉米易形成子囊壳的气传类型,另一为侵害小麦不形成有性态的土传类型。病菌子囊壳散生或聚生在病组织表面,卵圆形至近圆形,深蓝色至紫黑色,顶部呈乳头状突起,有孔口,大小为100~250×150~300(微米),壳壁粗糙,有一层17~31微米的子座壁,由5~12×1.5~3.5(微米)的球形细胞所组成,内含菊花瓣状的子囊丛。子囊无色,棍棒状,基部有短柄,大小为60~85×8~11(微米),内生8个子囊孢子,呈螺旋状排列,也有单行或双行不规则排列。子囊孢子无色、纺锤形、两端较钝,多数为3个隔膜,大小为18~25×3~5(微米)。在石竹叶琼脂培养基和麦粒琼脂培养基上能诱发产生大量典型子囊壳。大型分生孢子,为镰刀形或新月形,基部有明显脚胞,通常3~5个隔膜,大小为25~61×3~5(微米),也有1~2个分隔或6~9个分隔的孢子(见图)。单个孢子为无色,多数孢子聚集时呈粉红色。病菌通常在PDA培养基上产生深红色色素,但也存在个别无色素类型,气生菌丝旺盛,极少产生或不产生大型分生孢子,而用5%绿豆煎汁等液体培养基进行震荡培养可产生大量分生孢子。通常不产生厚垣孢子,菌丝中会出现膨大薄壁细胞,不产生小型分生孢子,有些菌株在马铃薯块或米饭上能产生菌核和子座。

小麦赤霉病病原菌

1.子囊壳;2.子囊壳纵剖面;3.子囊及子囊孢子;4.分生孢子座及分生孢子;5.分生孢子

(引自浙江农业大学编著《农业植物病理学》)

禾谷镰孢菌对温度的适应范围很广,菌丝生长的温度范围为3~35℃,最适为24~26℃,子囊壳形成的温度范围为5~35℃,子囊和子囊孢子形成的温度为13~33℃,而形成子囊壳至子囊孢子成熟全过程的最适温度为20~25℃。自然界子囊壳产生的最低日平均气温为5℃,子囊孢子成熟的最低日平均气温为10℃。分生孢子产生的温度范围为4~34℃,最适为24~28℃;分生孢子萌发的温度范围为4~32℃,最适为28℃。

基物湿润是子囊壳形成和发育的基本条件,在温度满足的前提下,田间表土湿度达70%~80%,处于湿润状态的带菌稻桩和玉米秸秆,能很快产生子囊壳和子囊孢子。子囊壳的形成除温湿度外,还需要一定的光照和通气条件,子囊孢子的形成则不受光照的影响。子囊壳和子囊孢子的发育过程均可间歇进行,外界条件不适合时,可暂时停止发育,适合时又能继续进行。子囊孢子成熟时,子囊壁吸水破裂,自动释放并弹射至空中,随气流和雨滴飞散传播。水滴的存在,有利于子囊孢子吸水从子囊壳中释放,即使接近饱和的空气湿度(相对湿度99%),子囊孢子虽能释放,但时间延缓,相对湿度95%以下,子囊孢子则不能释放。在自然条件下,水滴存在对病菌孢子的发芽有利,而分生孢子的萌发要求96%以上的相对湿度,子囊孢子的萌发只需93%以上的相对湿度。

来自不同地区小麦上的禾谷镰孢菌株的致病力存在着明显差异,如中国的菌株比来自墨西哥的致病力强,中国江苏菌株的致病力比陕西菌株强,而在同一地区如江苏省不同地点采集分离的菌株也存在强、中、弱三种致病类型的差异。用酯酶同工酶测定,认为致病力强弱与酯酶同工酶酶谱有关,致病力强和较强菌株的酶谱多属于类型I即具有5条色泽较深的酶带。

病菌分生孢子和子囊孢子的个别细胞产生的芽管,经分离纯培养也具有产生子囊壳的能力,说明能同宗配合。尽管其孢子是单核的,但菌丝和芽管则是以多核为主,菌丝间或芽管间均普遍发生融合现象,存在着不同遗传因子的无性重组,从而形成频繁的变异。在纯菌株培养中,常见有扇形角变发生,野生型菌株,经连续单孢分离培养,往往出现培养性状很不相同的变异型菌株如气生菌丝短而密集、出现粘孢团等,其致病力也随之减弱,即使同一菌株的同一子囊壳中的不同子囊孢子的纯菌株,也存在致病力强、中、弱的分化,虽然致病力不同菌株与不同抗性反应的品种间,存在显著的互作效应,但小麦品种间的差异大于菌株间的差异,同时还由于菌株易产生致病力变异,此种交互作用表现得很不稳定。

禾谷镰孢菌是一种兼性寄生菌,迄今在小麦及其近缘属植物中尚未发现免疫和高度抗病的材料,但小麦品种抗病性存在差异。80年代前,世界小麦区种植的多属感病或高度感病的品种,这是导致该病流行成灾的主要原因。中国在大流行年份虽有表现病穗率低、被害小穗数少的抗性品种,如苏麦3号等,但因丰产性不够理想,未能在生产上大面积推广应用; 80年代后,长江流域赤霉病常发生区,先后育成和推广了一些耐病和中抗的品种,一般年份为害较轻,流行年份辅以药剂防治,从而保证了小麦的稳产、高产。

小麦品种对赤霉病的抗性遗传,50年代日本研究认为赤霉病抗性受3对基因控制;60年代美国研究认为小麦抗赤霉病性属多对基因控制,且较稳定;中国近10多年来利用筛选出的抗性材料苏麦3号、望水白、平湖剑子麦、温州红和尚、蜈蚣麦等进行研究,认为小麦品种对赤霉病的抗性属数量性状遗传,其广义遗传力偏低,抗性由细胞核控制,余毓君采用中国春的单基因系进行抗性基因分析,认为苏麦3号有5对抗性基因分别位于5个单体的5条染色体上,望水白有5~6对基因控制其抗扩展性,分别位于4A、5A、7A、7B和4D等5条染色体上,温州红和尚抗赤霉病扩展过程的前、中、后期三个阶段,各由不同的基因所控制,其中3D和7D两个家系在全过程中均有减轻病害的作用,显示出在多基因遗传背景下的主基因作用。

小麦赤霉病是一种典型的气候型病害。在各麦区,早春气候对菌源发生量有较大影响,雨日、湿度与子囊孢子释放时期和数量密切相关,特别是中国黄淮海和西北麦区,早春长期干旱导致带菌植物残体子囊壳形成和子囊孢子的释放推迟,由于菌量少限制了发病;若早春雨日多,土壤湿度大,子囊孢子释放高峰与小麦易感病期相吻合,则病害流行,而长江中、下游赤霉病常发区,常年菌量一般均能满足流行要求,流行程度与麦株抽穗、扬花、灌浆期的温、湿度、降雨、日照等气候因子关系密切。小麦扬花期的日平均气温15℃以上,相对湿度超过85%,并有连续3天以上的雨日,则发病重。赤霉病的流行程度及其年度间的变化与地区间的差异,在没有抗病品种种植情况下,主要取决于菌源量、气候条件和麦株感病生育期三者的配合,当小麦抽穗扬花期多雨、日照少,穗部长期处于湿润状态,有一定菌源条件也可导致赤霉病大发生,如在黑龙江省春麦区,小麦抽穗扬花期间两旬平均相对湿度在85%以上,雨日15天左右,降雨量80毫米以上,可导致赤霉病的流行。

农田生态环境对赤霉病的发生也有一定的影响,凡地势低洼、土质粘重、排水不良的麦田,往往造成高湿度的小气候,加重发病;施用氮肥过量,植株群体过密,造成通风不良和开花灌浆期易感病阶段拉长,甚至倒伏者,更加重发病。

侵染过程和病害循环 引致小麦穗腐的病菌孢子在穗上萌发需有饱和湿度并伴有水滴存在,残存于颖片表面的花药和花粉粒可作为病菌孢子发芽后的营养基质,菌丝可从颖片裂口或气孔侵入小花,也可直接侵入。由于花药中含有对病菌生长具有刺激作用的胆碱(Choline)和甜菜碱(Betaine),已探明这两种化合物也在小麦胚部存在。因此,侵入小花内菌丝往往靠花药残骸或花粉粒作为媒介物提供营养并繁殖,进而侵害颖片两侧薄壁细胞以至胚和胚乳,引起小花凋萎。同时,菌丝向水平方向的相邻小花、小穗扩展,也向垂直方向穿透小穗轴进而侵害穗轴输导组织,导致病穗出现枯萎。若成熟籽粒受菌丝扩展侵害,由于不易穿透种皮,往往使胚部先受侵染。

病菌具腐生兼寄生的特性,能以菌丝体潜伏于包括禾本科(Gramineae)、豆科(Leguminosae)、亚麻科(Linaceae)、锦葵科(Malvaceae)、桑科(Moraceae)等多种植物残体内越冬,长江中下游各麦区的带菌稻桩、西北和黄、淮海冬麦区的玉米秸秆和东北春麦区的麦秸秆和杂草残体是田间的主要菌源,翌年产生的子囊壳和子囊孢子是最主要的初侵染源。赤霉病的流行程度除气候外,也取决于花期初次侵染所引致的病害发生量,再藉病穗上的菌丝扩展蔓延加重发病,而不取决于再侵染,只有同一地区大、小麦或早熟和迟熟小麦品种均有种植,大麦、早小麦与晚小麦的抽穗扬花期相距大,早抽穗开花的大麦和早小麦发病后,其病穗上产生的分生孢子藉风雨传播,才能引起再侵染。麦收后病菌可在病麦种、旱地土表、野外堆放麦秸秆和稻草上越夏、越冬。在长江中、下游地区,野外堆放的麦秸秆和稻草,在夏季和秋季均能产生子囊孢子和少量分生孢子继续扩散传播,分别引起田间玉米、早稻和晚稻植株带菌。作为主要侵染菌源的子囊孢子,其释放时期、数量与病害流行关系密切。白天湿度低、子囊孢子飞散量少,夜晚有露滴存在,尤以降雨后的夜晚,相对湿度在95%以上,在晚间10时至翌日清晨6时释放和飞散的孢子量最多。60年代以来,日本和中国先后研究采用捕捉空中子囊孢子的浮游量,作为短期预测赤霉病流行程度的生物指标。在恒温保湿条件下,采用小花滴注菌液接种,其潜育期在12℃时为9天、侵染率85%,14℃为5天、侵染率100%,16℃为3天,侵染率100%;在22℃时,应用1、2、5和10个子囊孢子分别接种于1个小花上的潜育期分别为6天、7天、3天和3天,说明在温、湿度满足前提下,菌量对发病的快慢有明显的影响。

病害流行 小麦穗期遇温暖高湿气候条件,尤其开花灌浆阶段遇阴雨连绵,潮湿多雾的闷热天气则流行成灾。温度、雨日、相对湿度和日照等气象因子是该病流行的主导因素。这些气象因子,既影响抽穗时的菌源发生量,也对开花期的病菌飞散传播、侵染和受害程度起重要作用。尽管在多数地区和年份,发病温度一般可以满足,病害流行程度与雨日、雨量、相对湿度、日照时数之间存在显著的相关性。但在田间自然条件情况下,日平均气温低于13℃往往抑制发病,在14~25℃范围内,小麦开花期遇相同连续阴雨的条件下,温度愈高发病愈重。一般气温正常的年份,在抽穗开花、灌浆阶段的两旬中,雨日占70%以上者属赤霉病大流行;在开花期连续3天雨日,病害可达中等发生年份。研究表明,以小麦扬花灌浆期日平均气温≥15℃和日平均空气相对湿度≥81%、日降水量≥0.1mm的雨日为暖雨日指标,统计分析1971~1986年的气象资料与赤霉病发生关系,冬小麦赤霉病极重发生气候区,主要包括湖南大部、江西大部、湖北北纬30°附近地区、广西桂林以北、安徽安庆以南、浙江金华以西等地,在16年中的扬花灌浆期暖雨日≥5天、≥6天、≥7天、≥8天、≥9天、≥10天的年数,依次平均为12年、10.5年、7.7年、6.2年、5.1年和3.5年,其大流行年频率为38%(有的丘陵山区大流行频率达60%),中度流行年频率为50%,轻发生年频率为12%;中国春小麦赤霉病极重发生气候区,主要包括黑龙江省松辽平原的大部和内蒙古博克图等地区,常年7月为春麦扬花灌浆期,该时期的16年中的暖雨日≥5天,≥6天,≥7天,≥8天,≥9天,≥10天的年数,依次平均为12.5年、11年、8.5年、6.8年、5年、3.5年,其大流行年频率为12%,中度流行年频率为19%,轻发生年频率为69%。中国长江中下游冬麦区,该病发生类型可归纳为: ❶早发型。入春后的早期特殊高温伴随多雨,菌源发生早,小麦抽穗开花提早又逢此时暖雨日显著偏多,造成早熟小麦赤霉病发生严重。

❷晚发型。人春后的早期少雨低温,菌源发生迟,中、后期温暖多雨正逢晚熟小麦抽穗开花期,故晚小麦发病严重。

❸正常严重发生型。入春后气温正常,降雨偏多,菌源发生和降雨的高峰期均长又适逢开花期,早迟熟小麦发病均重。

❹少雨限制型。气温正常或略偏高,但整个穗期少雨,菌源量偏低,特别在开花期无雨,湿度很低,发病极轻。

❺低温限制型。入春后气温偏低,子囊壳发育缓慢,菌量积累少,尽管有较多雨日,但因穗期持续低温,发病较轻。上述

❸

❹

❺发生型,以各地抽穗期的菌量(如空中捕捉玉蜀黍赤霉菌孢子数)和降雨天数的指标,建立预测式,能作出准确或较准确的趋势预报。

病害控制 针对该病流行因素复杂和病菌侵染至显症相距较长等特点,采取以农业防治为基础,选用中抗、耐病丰产良种与药剂保护相结合的措施。

改善农田生态环境,提高栽培技术。健全麦田排灌系统,降低地下水位和田间湿度,根治水害、渍害,是中国长江中下游病害常发区的重要预防措施。改变土壤通透性,做好沟渠配套,达到排除地表水、降低地下水位,促进小麦根系正常生长,防止早衰。在原为旱作小麦发展为水浇灌溉的麦区,要注意灌水适时、适量,防止大水漫灌,做到灌后田间不积水,创造不利于病害发生的环境条件。同时要合理施肥,注意N、P、K三要素配比,避免重施氮肥,增强麦株抗病力。

选用抗或耐病良种。如丽麦16、温麦8号、辽春4号、扬麦4号、扬麦5号等已在病区推广应用。

药剂保护。目前在生产上尚无抗病品种推广应用的情况下,在赤霉病中等流行程度以上的发生年份,做好抽穗扬花期施药保护是防止穗腐发生的重要措施。防治赤霉病的有效杀菌剂有多菌灵,施药适期以始花期(即麦穗开花率10%)为宜,若遇抽穗扬花期多雨高湿的大流行年份,应增加施药次数,可在齐穗~始花期和始花~盛花期各喷施1次。

小麦赤霉病wheat headblight

小麦重要的一种真菌病害。病原菌为子囊菌亚门的玉蜀黍赤霉〔Gibberella zeae(Schw.) Petch〕,无性态为半知菌亚门的禾镰孢(Fusariumgraminearum Schw.),为兼性寄生菌。小麦苗期至穗期均可受害,发生苗腐、茎基腐和穗腐,其中以穗腐最严重。小麦抽穗扬花期,在水稻、玉米和高粱等植物残体上越冬的病菌产生并释放子囊孢子,通过穗部花药残体侵入小花。颖片和外稃上出现淡褐色水渍状病斑,随着病菌扩展,自侵染点以上穗部或整穗凋枯。高湿时病部产生砖红色霉层,后期产生许多小黑点(子囊壳)。小麦发病后,不仅造成产量损失,而且因病粒中含有多种对人、畜有毒的真菌毒素而影响其食用或饲用价值。小麦抽穗扬花期,若遇2天以上连阴雨天气,极有利发病。病菌除侵染小麦外,尚可侵染大麦、水稻、玉米、高粱和棉花等31科100多种植物。可采取抽穗扬花期喷药和种植抗(耐)病品种等防治措施。

小麦赤霉病

由镰孢菌属的菌类引起的小麦病害。禾谷镰孢菌出现频率约92%~93%。中国赤霉病一般会造成20%~30%损失,大流行时造成50%~100%的损失。症状为苗枯、穗腐、秆腐或基腐。防治的药剂主要有50%多菌灵可湿性粉剂、40%多菌灵胶悬剂、80%多菌灵微粉剂、50%乙基托布津可湿性粉剂。

小麦赤霉病

wheat scab

- 通风谷物干储塔是什么意思

- 通风贮藏是什么意思

- 通风贮藏设施是什么意思

- 通风车是什么意思

- 通风过道是什么意思

- 通风道是什么意思

- 通风阀是什么意思

- 通风降温是什么意思

- 通风除尘是什么意思

- 通风集装箱是什么意思

- 通首至尾是什么意思

- 通馗是什么意思

- 通駟橋是什么意思

- 通驷桥是什么意思

- 通體是什么意思

- 通體圓熟是什么意思

- 通髯是什么意思

- 通鸣散是什么意思

- 通鸿沟江淮之间是什么意思

- 通黄是什么意思

- 通黠是什么意思

- 通鼻是什么意思

- 通鼻子是什么意思

- 通鼻散是什么意思

- 通鼻窍是什么意思

- 通鼻膏是什么意思

- 通齐是什么意思

- 通𠶧是什么意思

- 逛是什么意思

- 逛三是什么意思

- 逛下儿是什么意思

- 逛二闸是什么意思

- 逛会是什么意思

- 逛儿汤是什么意思

- 逛啾是什么意思

- 逛嘴儿是什么意思

- 逛大街是什么意思

- 逛头逛脑是什么意思

- 逛妓院﹑吃花酒之类行径是什么意思

- 逛妓院,吃花酒之类的行径是什么意思

- 逛孛相是什么意思

- 逛庙是什么意思

- 逛悠是什么意思

- 逛梨花儿是什么意思

- 逛游是什么意思

- 逛灯是什么意思

- 逛由是什么意思

- 逛登是什么意思

- 逛秋是什么意思

- 逛窑子是什么意思

- 逛等儿逛等儿的是什么意思

- 逛绿的是什么意思

- 逛脸是什么意思

- 逛膀子是什么意思

- 逛荡是什么意思

- 逛蛋是什么意思

- 逛街是什么意思

- 逛趟子是什么意思

- 逛达是什么意思

- 逛逛是什么意思