威海卫战役

中日甲午战争中的一次战役。威海卫(今山东威海市)位于山东半岛北岸,东靠成山,西接烟台,遥对旅顺,为京畿门户。港口有刘公岛、日岛为天然屏障,是北洋海军基地之一。光绪二十年十二月二十五日(1895年1月20日),日本陆军二万在山东荣城湾登陆,包抄威海卫后路。光绪二十一年正月初五(1895年1月30日),日军进攻南邦诸炮台,守将刘超佩逃走,守台爱国官兵坚持抵抗,伤亡惨重。正月初七(2月1日)炮台全部失守。次日北岸炮台又被日军占领,日本陆、海军夹击北洋舰队。正月十一(2月5日)“定远”舰中雷搁浅。十二日(2月6日),日岛炮台及药库被日军击毁,“来远”、“威远”舰被击沉。十三日(7日),日本联合舰队发动总攻,北洋舰队鱼雷艇十二艘逃走,途中有的为日军击沉,有的被掳获。十五日(9日),“靖远”舰中弹沉没。在这关键时刻,舰队中的英人教习马格禄和美人浩威勾结民族败类营务处道员牛昶炳等人威迫丁汝昌投降,丁汝昌严词拒绝。十七日(11日),日军水陆军再次夹攻,丁汝昌见援兵绝望,弹药将尽,欲率余舰突围,部属抗命不从,丁汝昌自杀殉国。十八日(12日),浩威以丁汝昌名义起草了投降书,由“广丙”舰管带程璧光乘“镇远”舰所属炮艇,悬白旗,持降书向日军海军提督伊东祐亨投降,将战舰十一艘及刘公岛上的全部军用物资拱手交给日本。至此,威海卫失守,北洋舰队全军覆没。

威海卫战役Weihaiwei zhanyi

中日甲午战争中发生在中国威海的一次战役。威海卫(今威海市)位于山东半岛东端,扼渤海门户,与隔海相望的旅顺同是北洋海军的基地。卫东为海港,横亘港前的刘公岛设北洋水师提督署及水师学堂、制造局、水雷局等军事设施。清军在山东半岛北线驻45营,2万多人。1894年(光绪二十年)底日本组成以大山岩为首的“山东作战军”,次年1月拉开战幕。日军先扰登州,制造假象,20日以25艘舰船护送2万士兵攻威海卫东的荣成,攻陷后分南北两路进犯威海卫,并用日船从正面封锁威港。清海军提督丁汝昌受李鸿章避战保舰命令的牵制,按兵不动。清军营官孙万林率部在桥头阻击日军,寡不敌众而败。30日日军会攻南岸炮台。2月1日炮台失陷,次日北岸炮台亦失。北洋舰队被四面合围于刘公岛。自3日起双方展开激战,日舰沉2艘,“松岛”、“浪速”等舰负伤。北洋舰队的“定远”、“来远”、“靖远”诸舰相继沉没,突围的12艘鱼雷艇被掳。10日北洋舰队部分将领伙同洋员迫丁汝昌投降。丁不从, 并下令沉舰和以铁甲舰猛撞敌舰突围, 部属拒不从命。11日夜, 丁汝昌及北洋护军统领张文宣、镇远舰管带杨用霖等人自杀殉国。营务道员牛昶炳及美国顾问浩威等托名丁汝昌致书向敌投降。16日牛昶炳代表清军在投降条约上签字,缴出北洋舰队残余的11艘军舰及刘公岛、日岛所有的军械弹药。北洋舰队全军覆没。

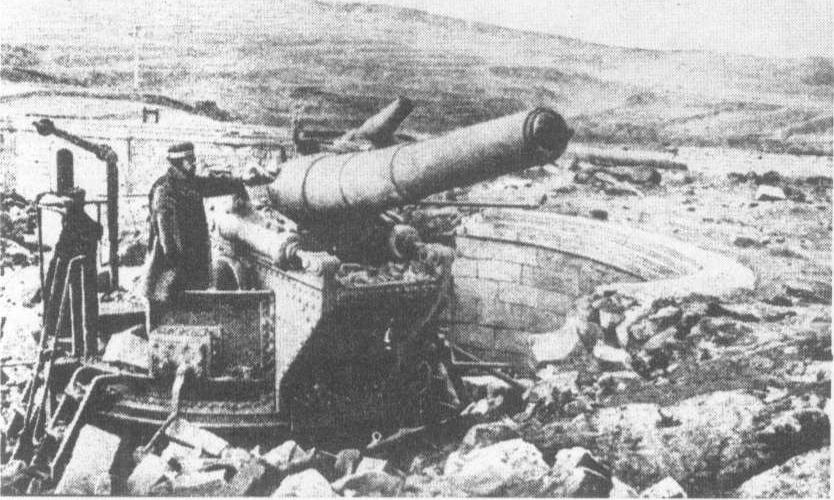

日本侵略军占领威海卫炮台

威海卫战役

清代中日甲午战争中的重要战役。光绪二十年十二月二十五日(1895年1月20日), 日本出动舰艇三十五艘,护送陆军二万人,在威海卫(今山东威海市)以东的成山头登陆,陷荣成县。三十日, 日军分两路从陆上进攻威海卫,并以舰艇封锁威海港口。海军提督丁汝昌受李鸿章“保船避战”之命,坚匿不出,失去战机。二十一年一月五日, 日陆军攻破南帮炮台,北帮炮台守军不战自溃。定远、来远、威远、宝筏、靖远等舰先后沉没。清政府聘用的外籍顾问马格禄和浩威,煽动部分官兵拒绝执行丁汝昌猛冲突围的命令,并威逼丁率舰投降,丁汝昌拒降自杀。十八日,浩威起草投降书,伪托丁汝昌名义降敌,向日军缴出所余舰艇十一艘,刘公岛炮台及其他军资器械。至此北洋舰队全部覆没。

- 纪大东沟战事吊邓总兵世昌(节选)·[清]缪钟渭原文与是什么意思

- 纪大椿是什么意思

- 纪天祥是什么意思

- 纪天锡是什么意思

- 纪委是什么意思

- 纪子瑞是什么意思

- 纪孝是什么意思

- 纪孝行是什么意思

- 纪宇是什么意思

- 纪宝鼎是什么意思

- 纪实是什么意思

- 纪实主义摄影派是什么意思

- 纪实小说是什么意思

- 纪实性形象宣传是什么意思

- 纪实摄影是什么意思

- 纪实文学是什么意思

- 纪实热是什么意思

- 纪家庄保卫战是什么意思

- 纪容舒是什么意思

- 纪察司是什么意思

- 纪少瑜是什么意思

- 纪尧姆是什么意思

- 纪尧姆·阿波里奈尔是什么意思

- 纪尧姆-迪利索湖是什么意思

- 纪山是什么意思

- 纪岁是什么意思

- 纪希晨是什么意思

- 纪常是什么意思

- 纪平是什么意思

- 纪年是什么意思

- 纪年录是什么意思

- 纪年的开始是什么意思

- 纪年的起算年代是什么意思

- 纪年篇是什么意思

- 纪年通谱是什么意思

- 纪庄子战国、西汉遗址是什么意思

- 纪庄子汉墓群是什么意思

- 纪庄子污水处理厂是什么意思

- 纪庄子派出所是什么意思

- 纪庄子街道办事处是什么意思

- 纪应淮是什么意思

- 纪应钟是什么意思

- 纪度是什么意思

- 纪康是什么意思

- 纪庸是什么意思

- 纪廉是什么意思

- 纪开泰是什么意思

- 纪弦是什么意思

- 纪弦 纪弦自选集是什么意思

- 纪录是什么意思

- 纪录保持者是什么意思

- 纪录性广播节目是什么意思

- 纪录性艺术片是什么意思

- 纪录标志是什么意思

- 纪录汇编是什么意思

- 纪录片是什么意思

- 纪录片制作是什么意思

- 纪录片剪辑是什么意思

- 纪录片音乐是什么意思

- 纪律是什么意思