大麦黄花叶病barley yellow mosaic

由大麦黄花叶病毒,经多粘霉菌(Polymyxa graminisLedingham)为传毒介体,引起大麦叶片发生黄色花叶的一种系统性侵染病害。1940年日本铸方未彦(S.Ikata)等首先报道。

分布和为害 该病主要发生于冬大麦区,春大麦区尚未发现。中国于20世纪50年代开始发生,直到70年代中后期流行成灾。日本、朝鲜、英国、德国、法国、比利时和荷兰等国均有分布。中国主要在浙江、江苏、上海、安徽和湖北等省、市发生。大麦受害后造成死苗,严重时死苗可达80%,病株叶片黄化,同化产物积累低,病株穗数及每穗粒数少,千粒重低,影响出粉率和酿酒品质。病田一般发病率在30%~50%,重病田可达90%,产量损失50%以上。

病株叶片呈淡黄色或黄化花叶,其症状变化过程可分3期。发病初期,早播大麦第5、6叶时,先在未展开的心叶上出现少数淡黄色短线条状或椭圆形小斑,以后新长出的叶片病斑增多扩大,出现典型花叶症状;发病盛期,当气温回升,植株加速生长时,病叶由淡黄色变为深黄色或橙黄色,持续时间可达1~2周; 发病后期,黄色花叶变成黄条斑,有时剑叶鞘及颖壳上也有淡黄色花叶。大麦受害后病株稍矮,重病株不抽穗,轻病株及迟发病株虽能抽穗但成熟延迟。根系生长不良,易腐烂枯死。病叶表皮细胞经碘液染色后镜检,在部分细胞内可见到圆形、椭圆形或不规则形的深黄褐色的内含体(X体),每1细胞内有1个,少数有2~3个。

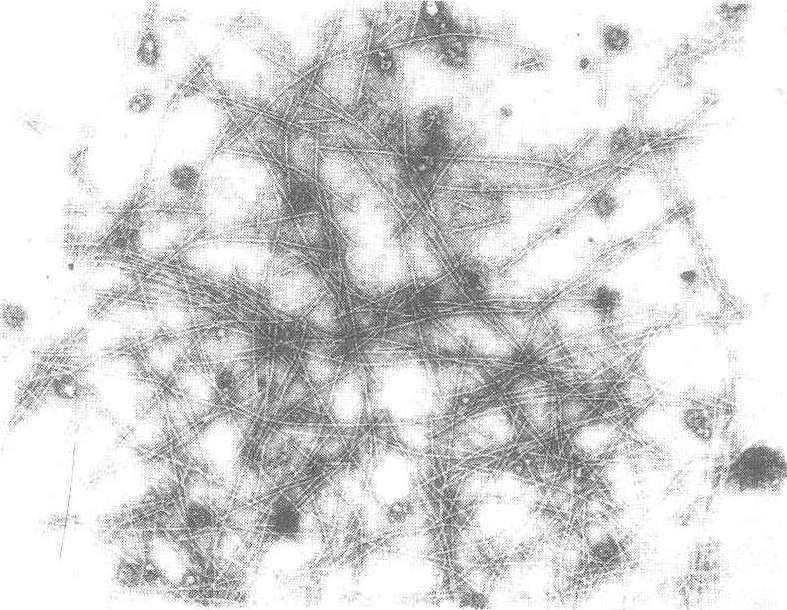

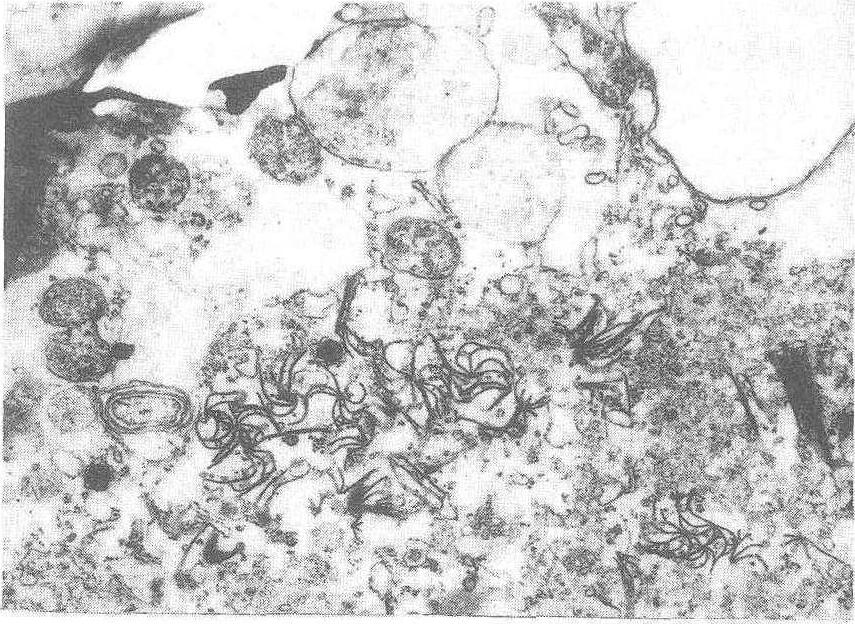

病因 病原物为大麦黄花叶病毒(Barley yellowmosaic virus,BaYMV),病毒粒子为线状,细长稍弯曲(图1),宽约12毫微米。提纯病毒长度多为300~600毫微米,在370和550毫微米有2个分布峰。病毒粒子外无脂膜。粒子分散于细胞质内,或以粒子束成集块状。病叶超薄切片,电镜可观察到细胞质内有风轮状、膜状、柱状、束状内含体及板状集结体(图2),但无卷筒体和胞核内含体。用胶体金免疫电镜技术标记黄花叶病的大麦细胞,除在病毒粒子上有特异金颗粒标记外,有时还在风轮状或柱状体上也有特异标记,证明这些内含体上存在病毒外壳蛋白,而在膜状体上无标记。

图1 大麦黄花叶病毒粒子(提纯液,70000×)(阮义理供图)

图2 大麦黄花叶病叶超薄切片,示风轮状体和板状集结体(10000×)(阮义理供图)

在带毒多粘霉菌的原质体、游动孢子囊内的游动孢子及游离的游动孢子内,用胶体金免疫电镜技术可观察到病毒粒子上有特异金颗粒标记,并见到与病大麦细胞内同样的由病毒基因编码的风轮状内含体,证实病毒不但存在于多粘霉菌的孢子内,而且还可在孢子内复制增殖。

提纯病毒紫外线吸收光谱为典型的核蛋白,A260/280=1.20。病毒浮力密度(CsC1)为1.29/毫升。病毒外壳蛋白由分子量为30和27的两个组分组成。核酸类型为单链RNA(ssRNA),核酸含量占病毒粒子的6.5%,有2个组分,其分子量RNA1为2.57×106,RNA2为1.35~1.45×106。本病毒属大麦黄花叶病毒组(Bymovirus group)的一个成员,BaYMV与小麦黄花叶病毒(WYMV)、小麦梭条斑花叶病毒(WSSMV)、水稻坏死花叶病毒(RNMV)有血清学关系,具有共同抗原性。

日本根据病毒对大麦品种致病性的差异,将黄花叶病毒分为Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅰ-3、Ⅱ-1、Ⅱ-2和Ⅲ等6个株系。各株系间在血清学反应、病毒粒子外壳蛋白、核酸的组分以及分子量等方面均无差异,主要是对不同品种的致病性不同。

大麦品种对该病毒的抗性有明显差异,其中以二棱大麦的抗病性最弱,目前尚无高抗品种,中抗品种也很少,四、六棱大麦品种抗病性较强,有许多高抗和免疫品种。

大麦黄花叶病毒的寄主范围较窄,自然感病寄主仅限于大麦属(Hordeum)的二棱大麦(H. dis-tic hum)、二棱裸大麦(H.distichum var.nudum)、普通大麦(H.vulgare)、青稞(H.vulgare var. nudum)、野生瓶形大麦(H.lagunculiforme)、野生六棱大麦(H.agriocrithon var.eilaviocrithon)、道孚野生六棱大麦(H.agriocrithon var.dawoense)和野生二棱大麦(H.spontaneum)等8种。

本病的传播介体为多粘霉菌,病毒存在于多粘霉菌中,只要遇到适宜的环境条件(15℃左右的土温,有一定的土壤孔隙水存在)和感病寄主,就可引起发病和流行。

冬大麦早播发病重,迟播病轻。大麦出苗时,土表温度低于5.5℃时不发病,10~15℃时发生较重。

侵染过程和病害循环 病毒由多粘霉菌传播,种子、昆虫和气流等均不传播。病汁液人工摩擦接种可以发病。在消毒土中,接种带毒多粘霉菌孢子,或将发芽麦根浸于多粘霉菌游动孢子悬浮液中均能发病。病大麦根和病土中带毒的休眠孢子均能传病,田间主要借病土传播而发病,以表土的传病力强,随土层深度加深,传病力渐减,离土表40厘米处的土壤很少有致病性。病土与种子间隔30厘米仍有较高的发病率,病土与种子的间距增大,发病始期推迟,病土混和1000倍消毒土稀释后,仍有少量发病。

病害循环与多粘霉菌的生活史密切相关。麦收后寄生于大麦根部的多粘霉菌休眠孢子遗留在土壤中越夏,秋季大麦播种出苗时,土温在15℃左右,有一定土壤水分,休眠孢子萌发,1个休眠孢子产生1个游动孢子,游动孢子侵染大麦根部表皮和皮层,在表皮内发育繁殖,变成原质体和游动孢子囊,带毒的游动孢子将病毒传给麦株,病毒在麦株内不断复制,从地下部分传送到地上部分,约经3个月的潜育期,到翌年1、2月份大麦发病,3月达发病盛期,此时多粘霉菌开始形成休眠孢子,4月以后大量产生,待麦收后,在土中越夏。休眠孢子有较厚的壁,可抵抗不良的环境。越夏后至秋季土温下降,有适宜的水分时,就可萌发为游动孢子。

中国大麦黄花叶病流行的主要原因是连作感病品种,20世纪60年代末,主要种植抗病的多棱大麦品种,70年代初迅速推广早熟、优质、高产和耐赤霉病的二棱品种早熟3号,该品种对黄花叶病高度感病,到70年代中期早熟3号成为主栽品种,品种的单 一化,致使土壤中病毒和多粘霉菌的数量累增,发病日趋严重,发病面积不断扩大。与此同时病土的扩散、病地育苗移栽等,也增加了病毒的传播。

病害控制 采取以选用抗病品种为主体的综合防治措施。❶选育和种植抗病品种。中国已从大量种质资源中筛选出 一批免疫或高抗的大麦品种。这些抗源正在应用于抗病育种,将其抗性基因转育到经济性状优良的二棱大麦中,已育成抗黄花叶病的二棱大麦新品种沪麦10号在病区推广种植,取得明显的防病增产效益。

❷轮作。该病毒只侵染大麦,与其它作物轮作3年以上,有较明显的防病效果。

❸适时迟播。避开多粘霉菌的活动和感染期,可降低发病率和发病程度。

❹适当深耕。将多粘菌孢子量较多的表土翻入深层,可减轻发病。

❺增施肥料。在发病初期及时施用速效性氮肥或喷施1%~2%尿素和0.2%磷酸二氢钾混合液,每隔5~7天喷1次,连续喷施2~4次,可减轻发病程度。播种前病田施用石灰氮,可降低发病率,增加产量。

大麦黄花叶病barley yellow mosaic

大麦的一种病毒病害。病原物为马铃薯Y病毒组的大麦黄花叶病毒(Barleyyellow mosaic virus,BYMV.)。初期麦苗心叶上出现与叶脉平行的短条状褪绿斑,病株心叶展开后,褪绿斑增多扩大、愈合,呈不规则的花叶,后出叶片也陆续呈花叶,后期黄色花叶变成黄色条斑,叶脉保持绿色。病株矮缩。病毒由多黏孢菌(Polymyxagraminis Led.)传播。防治措施见“小麦土传花叶病”。

- 勃兰登堡—普鲁士邦议会协定是什么意思

- 勃列日涅夫,Л.И.是什么意思

- 勃利县是什么意思

- 勃吕歇尔,G.L.v.是什么意思

- 勃起功能障碍是什么意思

- 勃起功能障碍治疗药是什么意思

- 勃起功能障碍的发病情况如何?怎样治疗?是什么意思

- 勃鲁姆,L.是什么意思

- 勃鲁姆,R.是什么意思

- 勉县是什么意思

- 勐海县是什么意思

- 勐海县是什么意思

- 勒·霞白列哀法是什么意思

- 勒弗更HW(固色剂)是什么意思

- 勒弗更 LF(助染剂)是什么意思

- 勒欧帕期特拉SWF是什么意思

- 勒温 拓扑心理学原理 1936(1)是什么意思

- 勒索罪是什么意思

- 勒雪病是什么意思

- 勘探工程测量概述是什么意思

- 勘探手段和勘探工程密度是什么意思

- 勘探深度是什么意思

- 勘探线剖面测量是什么意思

- 勘探网的设计与布设是什么意思

- 勘查的基本要求是什么意思

- 勘查的基本要求是什么意思

- 勘查的基本要求是什么意思

- 勘查的基本要求是什么意思

- 勘查的基本要求是什么意思

- 勘查的基本要求是什么意思

- 勘查的基本要求是什么意思

- 勘查的基本要求是什么意思

- 勘验笔录是什么样的证据?是什么意思

- 勤王运动是什么意思

- 勤跑采访上海五国会议是什么意思

- 勺药是什么意思

- 勾推法是什么意思

- 勾股弦定理计算是什么意思

- 勿忘草是什么意思

- 匀染剂0是什么意思

- 包世臣的消费观是什么意思

- 包世臣的消费观是什么意思

- 包修期经济分析是什么意思

- 包头市是什么意思

- 包干制是什么意思

- 包干制是什么意思

- 包庇毒品犯罪分子罪是什么意思

- 包括买卖合同在内的所有纠纷都能申请仲裁吗?是什么意思

- 包括硝态氮的消煮方法是什么意思

- 包涵体肝炎是什么意思

- 包玉刚是什么意思

- 包皮龟头炎是什么意思

- 包茎是什么意思

- 包茎是什么意思

- 包虫病是什么意思

- 包装是什么意思

- 包装是什么意思

- 包装是什么意思

- 包装容器 扭断式铝防盗瓶盖(摘自GB/T14803)是什么意思

- 包装容器 铝易开盖两片罐(摘自GB9106)是什么意思