大气光象daqi guangxiang

大气中气体分子、气溶胶和云滴、雨滴颗粒对太阳、月球自然光源发生反射、折射和散射、衍射而引起的一系列光学现象。它们往往是某些大气状态的反映。

❶天空颜色:决定于大气中气体分子和气溶胶微粒对太阳光各种波段的散射强度。虽然这些分子、微粒本身并不发光,但是却能散射阳光而变成散射光源。太阳光谱中紫、蓝、青颜色光波最容易被大气分子散射,而波长较长的红、橙、黄等颜色光波却能透过大气分子,发生光波的分离现象。气溶胶、水汽及其凝成物等更大颗粒能使从紫到红各种波段光波同样受到散射(称为漫射),使天空呈现出白色。因而,在大气中主要是气体分子时,天空构成蔚蓝色;当大气中气溶胶、水汽等大颗粒增多时,天空略带白色,而且大颗粒愈多,天空颜色越白。从大气低层到高层气溶胶、水汽等大颗粒物数量逐渐减少,气体分子的密度也逐渐稀薄,因而天空的颜色大体由蓝白到蔚蓝。再向上到8公里以上变为青色;到11公里变为暗青;17公里以上变暗紫;到20公里以上气体分子已经非常稀少,散射作用几乎看不出来,没有了散射光,天空变为黑灰色。在一天中,当太阳高度角小时,阳光通过充满气溶胶、水汽的大气低层,较长波段的红、橙、黄光散射多,天空的蓝色光变弱。随着太阳高度角增大,蓝色光逐渐增强。冬季时大气中水汽含量较夏季减少,天空蓝色程度较夏季为强。可见,天空颜色的深浅程度和变化反映着大气中物质成分的分布和变化。

❷曙暮光:当太阳位于地平线以下时,阳光照射到大气高层,高层大气分子对阳光的散射使地面获得一定的照度。日出前称为曙光,日落后称为暮光。日落后,随太阳在地平以下角度的增大,受到太阳照射的大气层越来越高,而大气中的气体分子也随高度迅速减少,致天空散射光的强度越来越弱,地面照度越来越小。相反,日出前,天空散射光的强度逐渐增强,地面照度也逐渐增大。人们一般把曙暮光分为三种:其一民用曙暮光,在晴朗日子里,太阳没入地平线下时便是暮光开始,随着太阳在地平下角度的增大,到达地面的散射光不断减少,当太阳在地平以下6°时,天空一等星开始被看见,户外看书受到限制,这时民用暮光结束。其二当太阳在地平线以下约12°时,天空中明亮的星已可见,航海已需使用信号灯,这时航海暮光结束。其三当太阳没入地平线以下18°时,已能对最弱的星(六等星)进行观测了,这时天文暮光结束。从暮光开始到暮光结束称为暮光持续时间。曙光的出现顺序恰与暮光相反。曙暮光持续时间长短因季节和地理纬度而异。夏季大于冬季;低纬小于高纬。

❸朝晚霞:日出前和日落后太阳附近天空出现的彩色现象。当太阳初升或日落以前,太阳接近地平线时,受低层水汽及其凝成物和气溶胶等颗粒的散射,太阳附近天空带有橙、黄甚至红色,并大体从太阳升起或下落地方顺天空向周围展现扇形彩带。出现在早晨的称朝霞,出现在傍晚的称晚霞。朝晚霞颜色的深浅,决定于大气中水汽和灰尘含量多少,含量越多,霞光越显著,且愈显红色。太阳越接近地平线,霞彩越深。

❹虹:太阳光射入水滴(雨滴、毛毛雨滴或雾滴)经过折射和反射形成在雨幕上的彩色光环。其彩色排列次序为外红内紫,依次为橙、黄、绿、青、蓝等,称主虹。有时在主虹上方还出现半径比主虹大的彩色半圆光弧。颜色较淡,色带排列与主虹相反,内红外紫,称为霓或副虹。虹常常出现在夏季的阵雨前后太阳对面的天空中。

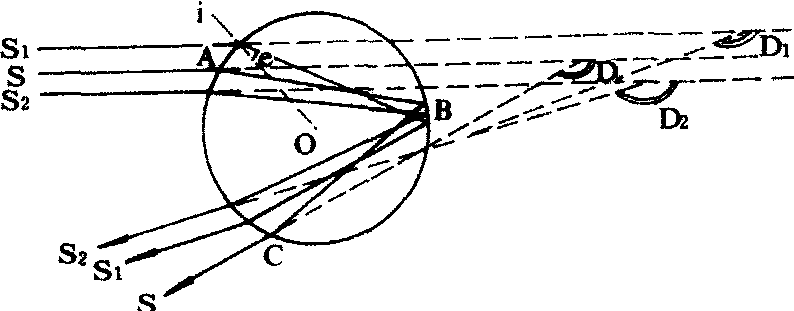

关于虹的形成,我国宋朝沈括曾说过“虹,雨中日影也,日照雨,即有之”。此解释是正确的,是太阳光射入雨后空中的雨滴中,经过折射和内反射形成(见图)。来自太阳的平行光束中一条光线S在A处折射入水滴,在B处发生一次内反射,在C处发生折射出水滴至CE方向。i和e分别表示光线经水滴表面时的入射角和折射角。从入射方向SA到射出方向CE之间的夹角称为偏向角D。偏向角的大小不仅与光线的入射角、折射角和内反射的次数有关,也与光线的波长有关,因为不同波长有不同的折射率,红色光最小,紫色光最大。因而平行的太阳光照射水滴时,就可在相应最小偏向角方向上形成某种色光的最大强度带。对于观测者来说,一个水滴只能供给一种色光。如果观测者背对太阳,观测远处的被太阳照射的阵雨时,可以看到所有符合最小偏向角条件而射到观测者眼中的光线,形成以通过观测者眼睛的太阳光线为轴线,以色光的最小偏向角的补角为角半径的方向上的彩色光弧。红光最小偏向角为137°42′,其补角为42°18′,则在角半径42°18′方向上可以看到红光。紫光的最小偏向角为139°24′。其补角为40°36′,在角半径40°36′方向上可以看到紫光。因而主虹的彩色是外红内紫,宽度为2°14′。因角半径近于42°,习惯上又称主虹为42°虹。在理论上虹应是一个圆弧,由于观测者站在地平面上,当太阳仍在地平面上时,看不到地平面以下的 “虹弧”,而且虹弧将随太阳高度角的增加而缩短,当太阳高度角增大到等于或大于42°18′时,虹的上缘也将没入地下,地面就看不见虹了。

光线通过球形水滴时的折射和内反射

霓是经过二次内反射形成的。彩色是外紫内红(红光角半径为50°40′,紫光角半径为53°36′),宽度是3°28′,习惯上称为52°虹。

大气中雨滴连续下降时容易形成虹。雨滴越大,虹越明显,雨滴很小时不能产生虹,因为雨滴过小,达不到足够分散光线的尺度。所以,一般云层中云滴太小不能形成虹,而降雨后含雨滴的空中可以产生虹。

❺晕: 在天空有薄云时出现在太阳或月亮周围的角半径为22°或46°的彩色或白色光环。一般内红外紫,有时还可出现更复杂的情况。晕形成的解释很复杂,认为是太阳、月亮光线射入云中的冰晶,经过折射或反射形成。大多出现在有卷云和卷层云时。

❻海市蜃楼: 由于大气中剧烈的温度垂直梯度使光线发生明显折射,而出现在空中或地平线以下的奇异幻景。海市是传说中的海上神仙的住所,蜃是传说中蛟龙,能吐气为楼台。因而海市蜃楼或蜃景均指虚无飘渺的幻景。它发生在海边和沙漠地区。常见的有上现蜃景和下现蜃景,有时还会发生更复杂的蜃景。上现蜃景常出现在近地面气层存在较强逆温的雪原、寒冷海洋等地区,由于低层空气密度远远大于高层,引起光线由一种介质进入另一种密度不同介质时发生折射,使地面实物的景象向上抬升显示在空中,好似远处的景物处于天空某一高度上。春夏之交的“蓬莱仙境”就是著名的上现蜃景。下现蜃景常出现在由于暴晒而强烈增温的水域、陆地沙漠、海滨和公路等地区。一般情况下,大气压力的垂直分布是低层大,向上逐渐减小,而当地面急剧增温而且垂直温度梯度很大(超过3.42℃)时,致低层空气密度小于上层,出现空气密度垂直分布的异常情况。在这种情况下的大气折射使地上实物的景象下降到地面之下,好似远处景物都处于地平面下,而且蜃景都是倒象。夏季午后沙漠可能出现这种蜃景。由于空气密度呈上重下轻的状态,是很不稳定的,所以,下现蜃景存在的时间比较短暂。

大气光象

大气及悬浮其中的微粒对光发生反射、折射、衍射和散射等作用时所引起的各种光学现象。

- 折断烧毁是什么意思

- 折断的翅膀 [黎巴嫩]纪伯伦是什么意思

- 折断膑骨是什么意思

- 折断面是什么意思

- 折断,摧折,损伤是什么意思

- 折新荷引是什么意思

- 折旋是什么意思

- 折旧是什么意思

- 折旧价值是什么意思

- 折旧优惠是什么意思

- 折旧会计是什么意思

- 折旧保险是什么意思

- 折旧修订是什么意思

- 折旧储备金是什么意思

- 折旧准备金是什么意思

- 折旧后净收益是什么意思

- 折旧周期是什么意思

- 折旧基金是什么意思

- 折旧基金提成是什么意思

- 折旧帐是什么意思

- 折旧年限是什么意思

- 折旧开支是什么意思

- 折旧总额是什么意思

- 折旧投资是什么意思

- 折旧投资比重是什么意思

- 折旧投资率是什么意思

- 折旧提成是什么意思

- 折旧提成再分配是什么意思

- 折旧提成明细表是什么意思

- 折旧提成结算是什么意思

- 折旧提成额是什么意思

- 折旧政策是什么意思

- 折旧方法的综合应用是什么意思

- 折旧期是什么意思

- 折旧率是什么意思

- 折旧积累率是什么意思

- 折旧积累额是什么意思

- 折旧累计表是什么意思

- 折旧补偿率是什么意思

- 折旧计划是什么意思

- 折旧设备是什么意思

- 折旧财产是什么意思

- 折旧账户是什么意思

- 折旧费是什么意思

- 折旧资产是什么意思

- 折旧资本是什么意思

- 折旧额是什么意思

- 折旧(贬值)是什么意思

- 折映是什么意思

- 折服是什么意思

- 折服言是什么意思

- 折木飞屋是什么意思

- 折末是什么意思

- 折本是什么意思

- 折本买卖是什么意思

- 折本儿是什么意思

- 折本才会赚钱是什么意思

- 折本生意是什么意思

- 折本陷本是什么意思

- 折札是什么意思