大明宫遗址

在西安火车站北1公里处的龙首原上。全国重点文物保护单位。初建于唐太宗贞观八年(634),是唐太宗为其父李渊修建的夏宫。东西1.5公里,南北2.5公里,共33门。正门名丹凤门,正殿为含元殿,含元殿北有宣政殿,宣政殿左右有中书、门下二省及弘文馆和史馆。此处还有殿、亭、观等30余所。大明宫历经破坏、拆毁,早已无存,但含元殿、麟德殿、三清殿、翔鸾和栖凤两阁及太液池、蓬莱亭等遗迹依然清晰可见。

大明宫遗址

是唐太宗贞观八年(公元634年)修建的宫殿遗址。位于陕西省西安市城北(唐长安城旧址)的龙首原上,面积约3.2平方公里。大明宫初名永安宫,是为太上皇李渊避暑建造的。营建翌年(即贞观九年)改称大明宫,因为位于太极宫的东北,又被称作“东内”,武则天时再度更名蓬莱宫,至神龙元年(公元705年)复名大明宫。它是唐高宗以后的主要朝会之所,直到唐末方毁于兵火。宫城平面呈不规则的几何形(南部为长方形,北部是梯形),周长7600米,夯土城墙上辟11座门(南5北3东1西2)。南垣正中的丹凤门是城的正门,也是唯一一座设3个门道的城门。城内遗迹主要是建筑遗址,包括40余处的殿、亭、观、宇和太液池。主要遗物是各种建筑材料。建筑遗址主要集中在城北部的太液池周围,包括含元殿、麟德殿、三清殿、长阁、紫宸殿以及宣政殿等。其中前三者和被定为23号的殿址已经发掘。含元殿建在龙首原南沿、高15米的台地上,正对着城的正门——丹凤门,与其正北300余米处的宣政殿和紫宸殿构成大明宫的中轴线。它是举行朝会和重大庆典的地方,东西长75.9米,南北宽41.3米,面阔11间,进深4间。殿的东南、西北辅以翔鸾阁和栖凤阁,三者以廊道相连。麟德殿居大明宫西部,是宴会和接见外国使臣的地方,南北长130米,东西宽80余米,由前、中、后相连的三殿和两边的亭、楼(左右各一,分别称东亭、西亭、郁仪楼、结邻搂)共同组成。殿的四周设有回廊。三清宫是大明宫西北角的一处高台建筑,为宫廷的道教观宇,平面呈“凸”状,南窄北宽,且南低(12.6米)北高(15米),面积约4000平方米。23号殿址在城东,平面呈长方形,南北长228米,东西宽33米,存柱础石12个。有学者根据它所处位置判断它可能是敬宗时的清思殿。太液池平面近似椭圆形,东西长500米,南北宽320米,池南有宽5米余的夯土建筑遗址,池内有5米高的蓬莱山遗址。大明宫建筑遗址表明,它既是皇帝朝政之所,又是中央机构如门下省、中书省、待诏院、御史台等所在地,并有寝殿多处及宫廷园林。大明宫遗存的建筑材料相当丰富,有绿琉璃瓦、黑色光亮的陶瓦、三彩瓦(黄、绿、蓝三色)、青灰色陶瓦、莲花方砖、黑色方砖、石柱,螭首石刻、铜构件、鎏金构件残片等。除此外,还出土有铜、陶质的佛像,刻有“同均府左领军卫”文字的铜鱼符,以及铁甲片和矛头等。大明宫遗址是唐代的重要遗址之一,1961年,它被国务院公布为全国重点文物保护单位。有关它的详细情况,已由中国社会科学院考古研究所编辑成《长安大明宫》一书,于1959年科学出版社出版发行。

大明宫遗址

大明宫遗址在西安市北1公里的龙首塬上。大明宫是唐代长安城“三大内”之一,原名永安宫,始建于634年(唐贞观八年),为唐太宗为其父李渊修建的用作避暑之用的夏宫。工程完成过半时李渊去世,635年(贞观九年)改名大明宫。经过后代皇帝扩建,大明宫雄伟壮观,成为朝廷听朝和寝息的主要宫殿,规模扩展到宫墙周长有7.5公里,共11门。正门名为丹凤门,正殿为含元殿,其北为宣政殿,左右为中书、门下两省及弘文、史两馆,此外有别展、亭、观等30余处。这种布局开创中国建筑艺术的新风格。

880年,黄巢起义并在大明宫称帝。黄巢失败后,战乱不断,大明宫屡遭破坏,现在只有含元殿、麟德殿、宣政殿等遗迹。中华人民共和国成立后在麟德殿基础上,筑起围墙,成立大明宫保管所,展出宫内出土文物,1961年3月大明宫遗址被国务院定为全国重点文物保护单位。

地址:西安市龙首东路1号 邮编:710004

电话:86-29-86261230

286 大明宫遗址

唐代宫殿遗址。位于陕西省西安市城北的龙首原上,即唐代长安城的禁苑中,在太极宫东北,因称“东内”。唐太宗贞观八年(634)始建,名永安宫,次年更名大明宫。晚唐屡遭兵燹,昭宗乾宁三年(896)焚毁。1957年开始探查。遗址平面南部呈长方形,北部呈梯形,周长约7.6公里多,面积约3.2平方公里。宫墙系版筑夯土而成,有11座城门,南面5个,以正中的丹凤门为正门,设三个门道,余皆一个门道。宫内殿亭等建筑遗址已发现40余处,绝大部分位于宫城北部,已发掘的有大明宫正衙含元殿和宴会群臣的麟德殿以及道教三清殿等遗址。从基址和文物,可知其建筑规模宏伟壮观,工艺精湛豪华。

大明宫遗址

唐代长安城北主要宫殿建筑遗址。位于今西安市城北一公里的龙首原上。初建于唐贞观八年(634年),唐高宗龙朔二年(662年)重建。据考古发掘报告,宫城平面呈不规则长方形。宫城外有底宽达十点五米的夯土城墙环绕,东、北、西三面还有夹城。玄武门为宫城北面正门,作重门设置。全宫自南端丹凤门起,北达宫内太液池蓬莱山,为一长达数里的中轴线。沿轴线布有南北纵列的大朝含元殿、日朝宣政殿、常朝紫宸殿。在左右两侧建有对称的若干座殿台楼阁。后部诸殿为皇帝后妃居住和游宴的内廷。衙署在宣政门以南。其中含元殿是大明宫的正殿,殿宽十一间,其前有长达七十五米的龙尾道。左右两侧稍前处,又建翔鸾、栖凤两阁,以曲尺形廊庑与含元殿相连,构成冂形平面的巨大建筑群。而麟德殿则是唐朝皇帝饮宴群臣、观看杂技舞乐和作佛事的处所。此殿位于大明宫西北部高地上,由前、中、后三座殿阁所组成,面宽十一间,进深十七间,面积约等于明清故宫太和殿的三倍。大明宫建筑群的布置虽仅具初步基础,但它表现了盛唐时期雄浑的建筑风格。

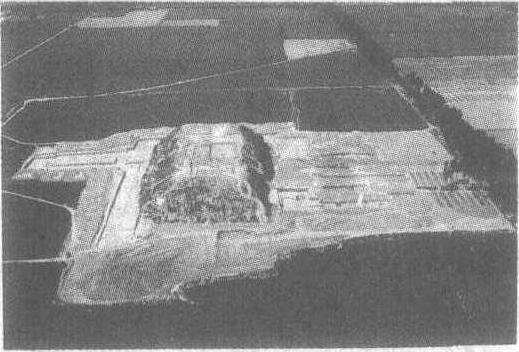

大明宫麟德殿遗址

大明宫遗址

全国重点文物保护单位。位于北关龙首原上。始建于唐贞观八年(634),初名“永安宫”,原是李世民为其父李渊修建的避暑夏宫。贞观九年正月改名“大明宫”。高宗李治扩建为宫城。龙朔三年(663),迁居于此,成为唐代帝王居住理政朝会之所,前后长达230年之久。后屡遭兵火,乾宁三年(896)被焚毁。1957至1962年,1980至1984年曾多次发掘,1994年又对含元殿基址进行保护性复原勘察,平面略呈长方形,周长7.6公里,面积3.2平方公里。有夹城,为禁军住处。共11门,南面多达5门,正门为丹凤门,门外大街宽达176米,气势宏伟壮观。宫城内已发现殿、亭遗址40余处,多集中于城北太液池周围。主要有含元殿、麟德殿、三清殿、清思殿、宣政殿、紫宸殿等遗址。是唐代长安三大宫城(另两座为太极宫、兴庆宫)中面积最大、建筑最豪华、帝王居住最久的宫城。其中含元殿为正殿,建在15米高的高台上,面阔11间,进深4间,东西长75.9米,南北长41.3米,各门广5.3米。从出土建材可知,殿墙为白色,底部绘米红色边线,殿顶黑瓦,绿琉璃脊,檐口剪边,台基周围有石栏,雕有螭首等饰物。殿前有三条各长78米的南北向龙尾道台阶通往殿下广场,大朝会时,大臣、外国使者由御史引导,由龙尾道上殿朝见天子。大明宫西部的麟德殿,为宴会、接见外国使者之所,面积达12300平方米,是现存最大的宫殿北京故宫太和殿(2377平方米)的五倍多。宫城西北隅有三清殿,为道教建筑,台基至今仍高14米,面积达4000平方米。宫城东北部有清思殿,台基南北长228米,东西长33米,面积达7500多平方米。宫城西部夹城内有翰林院,发现遗址5处。宫城北部为宫廷园林区,建筑布局疏朗,形式多样,有与含元殿同在中轴线上的宣政殿、紫宸殿和太液池。从已发掘遗址和唐诗所描述的情形,可知大明宫当日的宏伟壮丽景象。

大明宫遗址

见“隋大兴唐长安城遗址”。

大明宫遗址

唐代宫殿遗址,在陕西省西安市火车站北约一公里处,于隋唐长安城东北部的禁苑内,为唐代长安三大宫殿群之一。创建于唐太宗贞观八年(634),高宗时又加以修治,自龙朔三年(663)起成为唐朝廷的主要朝会之所。宫内现存遗迹除城垣、城门外,还有麟德殿、含元殿等宫殿遗址。此遗址对研究唐代长安城的宫殿建筑具有重要价值,现为全国重点文物保护单位。

- 开始射击地区是什么意思

- 开始平安顺利是什么意思

- 开始年龄是什么意思

- 开始并继续是什么意思

- 开始建国是什么意思

- 开始建立基业是什么意思

- 开始建造是什么意思

- 开始开辟为市场是什么意思

- 开始形成是什么意思

- 开始征伐是什么意思

- 开始征收是什么意思

- 开始态是什么意思

- 开始成立或产生是什么意思

- 开始扰乱是什么意思

- 开始担任职务是什么意思

- 开始拍摄是什么意思

- 开始拳是什么意思

- 开始播种是什么意思

- 开始支付是什么意思

- 开始收割是什么意思

- 开始新的纪元是什么意思

- 开始时声势很大,到后来劲头很小,有始无终是什么意思

- 开始时慎重考虑是什么意思

- 开始时虽然相差很微小,结果会造成很大的错误是什么意思

- 开始昌盛是什么意思

- 开始杀是什么意思

- 开始比赛是什么意思

- 开始演唱是什么意思

- 开始燃烧的温度是什么意思

- 开始独立生活的马是什么意思

- 开始的一段时间是什么意思

- 开始知道以前未知的事是什么意思

- 开始祭祀是什么意思

- 开始稍微有一点差错,结果会造成很大的错误是什么意思

- 开始线(/实战线)是什么意思

- 开始经营是什么意思

- 开始编写是什么意思

- 开始编辑是什么意思

- 开始耕种是什么意思

- 开始获利年度是什么意思

- 开始营业是什么意思

- 开始营建是什么意思

- 开始行动的时机是什么意思

- 开始表演是什么意思

- 开始褪壳的竹是什么意思

- 开始讨论是什么意思

- 开始讲解是什么意思

- 开始讲说是什么意思

- 开始说书是什么意思

- 开始诵经拜忏的活动是什么意思

- 开始诸元换算盘是什么意思

- 开始貌是什么意思

- 开始跳舞是什么意思

- 开始迁移是什么意思

- 开始运球是什么意思

- 开始运营是什么意思

- 开始运送是什么意思

- 开始进小学学习是什么意思

- 开始进某学校学习是什么意思

- 开始重赛是什么意思