多发性大动脉炎poly aorto-arteritis

又叫缩窄性大动脉炎或无脉症,系一种病因未明的主动脉及其分支的慢性、进行性、且多为闭塞性的血管炎症。病变由动脉外膜开始,向内扩展,动脉壁各层均有重度淋巴细胞及浆细胞为主的细胞浸润及结缔组织增生,伴有中层弹力纤维断裂,并导致血栓形成与闭塞。病变如累及头、臂动脉,可有头昏、头痛、记忆力减退、易昏厥、视力减退、眼前发黑、上肢发麻、易疲乏、脉细弱、血压低、眼及耳等五官功能减退等;如病变位于降主动脉、肾动脉等则下肢与肾脏可有相应表现。血管造影利于诊断。严重病人可手术治疗。

多发性大动脉炎poly aorto-arteritis

亦称高安综合征。是一种与自身免疫有关的主动脉及其分支的慢性进行性动脉壁全层炎症。可致管腔闭塞,多累及主动脉弓及其分支、腹主动脉及其分支和肺动脉。依受累动脉部位不同,可分别出现心、脑、肾和肢体的不同缺血征象。

多发性大动脉炎

多发性大动脉炎是一种累及多处较大动脉各层的血管炎性疾病,亦称高安(Takayasu)病、无脉症或主动脉弓综合征、不典型主动脉缩窄症或原发性主动脉弓闭塞性动脉炎等。东方国家多见,近年来国内各地已有大组病例报告。好发于15~30岁女性,国内报告男女之比为1:2。病因和发病机理 病因不明。多年来认为可能与结核杆菌、链球菌和梅毒螺旋体感染有关,迄今未被证实。目前公认是一种自身免疫性疾病。患者血清中Ig增高,半数以上患者可测出抗主动脉抗体(效价在1:10以上)。亚洲患者显示HLA-BW52频率增高,而北美患者则DR频率增高,这些发现提示本病可能与遗传易感性有关。病理 病理变化与巨细胞动脉炎十分相似,但主要影响主动脉弓及其三大分支,即颈动脉、锁骨下动脉和无名动脉,降主动脉及其分枝肾动脉累及者亦不少见。病变累及动脉壁各层,外膜层和中膜层可见肉芽肿形成或淋巴细胞、浆细胞组成的广泛炎性细胞浸润,坏死性变化以内膜层最显著,内膜增生,可使管壁不规则增厚,血栓形成,引起不完全性或完全性血管闭塞,并可形成动脉瘤。动脉壁还可见到钙化点。

临床表现 典型病程包括二期,早期主要为全身性症状,常急性起病,可有发热、乏力、盗汗、食欲不振、体重下降、肌肉酸痛或关节酸痛。少数有雷诺现象、巩膜外层炎、虹膜炎、心包炎、皮肤结节红斑和坏疽性脓皮病等。但这些早期症状并不能经常观察到。约经数周或数月后出现后期特征性大动脉狭窄或闭塞表现。颈动脉受累可出现脑缺血症状,如头晕、头痛、记忆力减退、昏厥、抽搐和视力障碍等,患侧颈动脉搏动减弱或消失。锁骨下动脉受累可出现患侧上肢发凉、酸麻、乏力、肌肉萎缩、活动后上肢间歇性疼痛;桡动脉和肱动脉搏动减弱或消失;患侧上肢血压显著降低或测不到,而健侧或下肢血压正常。此即所谓无脉证。腹主动脉累及者,患侧下肢发凉、酸痛、麻木、乏力、肌肉萎缩或间歇性跛行;足背动脉、腘动脉或股动脉搏动减弱或消失,上肢血压显著增高,血压可高达26.6/13.3kPa(200/100mmHg)以上,下肢血压降低或测不到。肾动脉受累,因肾动脉口狭窄可发生顽固性肾血管性高血压。少数可累及肺动脉或冠状动脉开口区,前者可引起肺动脉高压症,后者可引起心绞痛甚至心肌梗死。动脉受累范围广泛,则可同时出现上述多种症状和体征。

动脉狭窄区域常可听到响亮的收缩期杂音,有时可伴舒张期杂音。有些部位如颈动脉区和锁骨上区可扪及震颤。眼底检查可见视神经萎缩或视神经周围有皇冠样血管扩张,提示侧支循环形成或动静脉吻合,少数可并发白内障。

实验室检查 活动期常有血沉增快,白细胞轻度增多和贫血。血清白蛋白降低,丙种球蛋白增高。IgG、Ig-A、IgM皆可升高。C反应蛋白阳性。大多数患者抗主动脉抗体阳性。类风湿因子和抗核抗体一般阴性或弱阳性。肾累及者可有蛋白尿和/或肾功能减退。X线检查可发现左心室增大,主动脉阴影增宽或有钙化点。选择性动脉造影对确定病变部位具有重要价值,可有动脉管腔狭窄、扩张、侧支形成或动脉瘤等变化。病变动脉活组织检查可确定诊断。

治疗 如仅有全身和关节症状而无动脉缺血者,可用非激素类消炎药如消炎痛或阿司匹林等。有动脉缺血症状者,可用肾上腺皮质激素治疗。常用强的松,活动期一般用中等剂量或大剂量,每日30~60mg,不但可改善全身症状,还可使某些已闭塞的动脉重新出现脉搏。一般患者强的松剂量每日20~30mg。用药2个月后,如病情控制或稳定,可逐渐减量至最少有效维持量,每日或间日5~10mg,维持1~3年。如患者对糖皮质激素有禁忌,或出现严重副作用时,可改用环磷酰胺,剂量为每日1~4mg/kg,口服或静脉注射。一般在用药2周后症状可逐步控制。用药过程中应随时注意药物的毒性作用。也有人采用小剂量强的松(每日<20mg) 和环磷酰胺联合治疗以减少各自的剂量和毒性作用,提高疗效,且能为病人所耐受。

有肢体缺血者应局部保暖,也可加用血管扩张药如硝苯吡啶、潘生丁或低分子右旋糖酐等;有血栓形成或血管闭塞可试用抗凝治疗或外科手术重建动脉,改善远端血液供应,适用于内科治疗无效的非活动性患者。手术适应证为:

❶严重脑或肢体缺血影响功能者;

❷肾动脉受累,引起顽固性高血压,内科药物治疗无效者;

❸胸、腹主动脉受累,引起头颈及上肢严重高血压,症状显著者。大多数患者病情发展缓慢,病程较长。5年死亡率为10~75%。如累及多数大动脉伴中枢神经、心脏或肾损害,预后较差。常由于心肌梗死、心力衰竭、脑血管意外或肾功能衰竭死亡,偶可因动脉瘤破裂引起大出血或手术意外死亡。

多发性大动脉炎

多发性大动脉炎系慢性血管炎症性疾病。又名Takay-asu动脉炎,亦称无脉症,主动脉弓综合征或不典型主动脉缩窄症等。好发于主动脉及其大分枝,病变可累及动脉各层,产生不同程度的管腔狭窄或闭塞,引起各种临床症状。病因不明,有人认为与结核杆菌、链球菌或梅毒螺旋体感染有关,但均末被证实。目前认为是一种与免疫复合物沉着有关的自身免疫性疾病。以20~30岁青年女性多见。国内报告男女之比约为1:2。

病理 病变主要累及大动脉,特别是主动脉弓及其三大分支(无名动脉、锁骨下动脉及颈动脉)。其它如腹主动脉、肾动脉、肠系膜动脉、髂动脉、肺动脉以及冠状动脉亦可累及,病变可波及动脉壁各层,外膜层和中膜层可有弥漫性或局灶性肉芽肿和纤维化。在有炎症的血管壁还可见到淋巴细胞、浆细胞和巨细胞等炎症细胞浸润。坏死性变化以内膜层最显著,内脏增生可使管壁不规则增厚,血栓形成,管腔狭窄或闭塞,亦可有大小不等的动脉瘤形成。

临床表现 典型的病程包括两期,早期可有不规则发热、多关节痛或关节炎、肌肉酸痛、乏力、多汗、体重减轻。少数伴有Raynaud现象,眼部疾患、心包炎或结节红斑,约经数周或数月后出现后期特征性的动脉受累引起的管腔狭窄或闭塞的局部缺血症状。根据受累及动脉的部位不同,可分四型:

❶头臂型(主动脉弓综合征):主要侵犯主动脉的头部和臀部的分枝。由于颈动脉口狭窄或闭塞,可出现轻重不等的脑缺血症状,如头昏、头痛、晕厥、记忆力减退、失语、视、听力障碍或偏瘫。颈动脉搏动可减弱或消失。锁骨下动脉累及时,可出现上肢缺血症状,患侧肢体乏力、感觉异常、活动后间歇性疼痛和肌肉萎缩。桡动脉和肱动脉搏动常减弱或消失,上肢血压明显降低或测不出(即无脉症)。在上述动脉狭窄的区域,常可听到Ⅱ级以上的收缩期杂音,少数伴有震颤。如侵及主动脉瓣可导致主动脉瓣闭锁不全。Doppler超声检查示头、臂动脉血液流速降低。眼底检查可见视神经萎缩或视神经周围有皇冠样血管扩张,提示侧枝循环形成或动静脉吻合;

❷主肾动脉型: 病变发生在胸、腹主动脉,可有上半身高血压,严重者双侧下肢缺血症状,如乏力,间歇性跛行和肌肉萎缩,腹主动脉、股、腘和足背动脉搏动可有减弱或消失。如肾动脉开口处狭窄可导致顽固性肾性高血压。上述病变常在相应的部位,如胸骨左缘、背部肩胛间区和腹部可听到血管杂音,眼底检查常可见高血压眼底病变;

❸混合型: 侵犯多数大动脉,兼有上述两型的临床表现。少数可侵犯冠状动脉开口区,引起心绞痛甚至心肌梗塞;

❹肺动脉型:少数患者累及肺动脉,可出现心悸、气急、肺动脉瓣区收缩期杂音。后期可产生肺动脉高压。

实验室检查:早期活动期患者大多数血沉增快,白细胞增多和贫血。免疫球蛋白呈多株性升高,其中以IgG升高最多见。C-反应蛋白阳性。大多数血清抗主动脉抗体阳性。抗核抗体和类风湿因子阴性或弱阳性。狼疮细胞偶见阳性。肾动脉累及者可有蛋白尿和/或肾功能减退。X线胸片可发现主动脉阴影增宽、心室增大。心电图可示左或右心室肥厚。选择性动脉造影可见病变动脉管腔狭窄、扩张、侧枝循环形成或动脉瘤等变化。

典型病例诊断一般不难。青年,尤其女性如有原因不明的发热,伴有脑或肢体缺血症状,四肢脉搏或血压异常,颈部、锁骨上凹部、胸腹部或背部听到血管杂音。眼底检查示无脉症的特征性变化应考虑本病。选择性动脉造影对确定动脉炎部位具有重要意义,如症状不典型或早期病例应与风湿热、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、多肌炎、白塞病等相鉴别。

治疗 在活动期应休息,加强营养。病情控制后可适当活动,避免过度疲劳和精神紧张。有肢体缺血症状者应局部保暖。如仅有全身症状和关节症状而无明显血管病变者,可用非激素类消炎药,如消炎痛、布洛芬、炎痛喜康或萘普生。有动脉缺血症状者,可用肾上腺皮质激素治疗,一般口服强的松每日40~60mg,持续2周~2月,病情好转后逐渐减量,病情稳定后可每日或间日5mg维持数年。这对控制早期大动脉炎效果显著。长期应用激素除一般副反应外,还应注意防止无菌性骨坏死和冠心病等并发症。如患者对激素有禁忌或副反应严重时,可改用或并用环磷酰胺,剂量为每日1~4mg/kg,口服或静脉注射。如症状控制,血沉下降,可减为每日1mg/kg,维持较长时间。该药的主要副反应为骨髓抑制、肝损害、出血性膀胱炎和畸胎等。用药时应定期检查血常规和肝功能等。对缺血症状明显者,可加用低分子右旋糖酐、潘生丁或硝苯吡啶,以扩张血管和改善循环。有高血压者需加用降压药。对有血栓形成或血管闭塞趋向者可试用抗凝治疗,如阿司匹林或肝素等。

中医一般采用活血化瘀、清热凉血等方法。药物可选丹参、赤芍、丹皮、益母草、川芎、桃仁、红花等。中成药可用丹参。也可结合针刺治疗。如有严重脑缺血症状,血栓形成或血管闭塞,肾动脉口狭窄引起的顽固性高血压,内科保守治疗无效,经选择性动脉造影确定病变部位后可考虑动脉血栓摘除术,动脉狭窄部分补片扩大术或转流手术。也可切断肾动脉改在髂总动脉上,行肾自体移植术。单侧肾动脉受累,如狭窄段过于细长,无法切开吻合。肾脏又明显萎缩者,则可考虑患侧肾切除术。

病程和预后 多数患者病情发展缓慢,病程较长。国内报告5年死亡率为10%。死亡的主要原因为心肌梗塞、心力衰竭、脑血管意外或肾功能衰竭。偶亦可因动脉瘤破裂出血或手术意外而死亡。

多发性大动脉炎

多发性大动脉炎属结缔组织病,又名Takayasu动脉炎,为一较少见的非特异性、血管慢性进行性炎症及结缔组织增生疾病。主要侵犯主动脉及其分枝的近端,偶亦侵及肺动脉,形成狭窄、不规则甚至阻塞,有时呈动脉瘤样扩张。病因不明可能与结核或风湿有关,自身免疫改变与发病关系尚在研究探讨中。女孩多见,偶见于婴幼儿。

临床表现,急性期症状变化多端,如发热、关节肌肉酸痛、胸痛、腹痛、皮疹,面色苍白、乏力、多汗、气急、心悸等,但常被忽视。多数病例主要表现为继发于动脉狭窄或阻塞的缺血症状如病肢麻或痛,头痛、头晕、眼花、昏厥、视力减退和间歇性偏瘫以及脉搏、血压的异常。当主动脉弓或锁骨下动脉受侵时,表现为无脉(称无脉症),上肢低血压和下肢高血压(超过正常差压); 病变涉及通向脑部大血管时,有脑缺血症状和缺血性眼底变化; 当腹主动脉上部狭窄累及肾动脉时则产生严重高血压,于小儿较常见且严重。

诊断有赖于体格检查时注意对称部位动脉搏动的强弱,并测四肢血压; 颈、胸、腹等部听诊时,于血管狭窄处可听到收缩期或连续性杂音。动脉造影为唯一确诊方法,可显示疾病的程度和范围。以全部主动脉造影为最可靠,能发现多发性病变。造影示狭窄部呈逐渐变化及内腔不光滑,可与先天性主动脉狭窄鉴别。静脉肾盂造影可见二侧肾脏长度不相称。OT试验强阳性较常见,血沉增快和C反应蛋白阳性可作为疾病活动的指标。其他如ASO、抗核因子、类风湿因子、狼疮细胞、平滑肌抗体、抗动脉抗体及α2、γ球蛋白等可增高。急性活动期可用强的松每天1~2mg/kg。有结核病或OT试验强阳性者,用抗结核治疗一年。外科手术有动脉内膜剥脱术、动脉修补术或动脉造桥术,但疾病活动期禁作手术。小儿常伴肾动脉受侵,且常为双侧性,肾切除术应谨慎。

多发性大动脉炎

多发性大动脉炎为主动脉及其主要分支的慢性进行性非特异性炎变。以引起不同部位的狭窄或闭塞为主,少数病人因炎症破坏动脉壁的中层,而致动脉扩张或动脉瘤。因病变部位的不同,其临床表现也不同。病变在主动脉弓部位者,称Takayasu病或无脉病; 在胸主动脉者,则表现所谓“不典型”先天性主动脉缩窄;在肾动脉可引起肾血管性高血压;有些合并肺动脉狭窄,可产生肺动脉高压。本病常为多发性病变,表现一组特异病征,故又称大动脉炎综合征。以往所称“无脉病”、“主动脉弓综合征”、“不典型主动脉缩窄”、“慢性锁骨下动脉-颈动脉阻塞综合征”或“主动脉弓分支血栓闭塞性动脉炎”等,均属本病范围。

本病多发于年青女性,男女比例为1:6~10,国内为1:2.2~6.4,发病年龄为5~45岁,以15~30岁为多,病程1~25年以上。

病因 目前尚不明确,曾有梅毒、动脉硬化、结核、血栓闭塞性脉管炎(Buerger病)、先天性异常、结缔组织病、巨细胞动脉炎、风湿热、类风湿、内分泌异常、代谢异常和自身免疫等各种学说。

(1) 人种和遗传因素: 本病大多发生在亚州各国,日本报道最多,而欧美则罕见,可能与环境和人种因素有关。根据动脉造影所见,犹太人多为降主动脉瘤,阿拉伯人以腹主动脉狭窄或闭塞为多,日本则多为主动脉弓及其分支狭窄或闭塞,而动脉瘤形成则少见。我国发病情况以胸腹主动脉狭窄较多见。可见人种不同,其病变特征和好发部位也有差异。少数病例可发生在同一家族直系亲属中,似与遗传因素有关。

(2) 内分泌异常: 本病多发于年青女性,故与内分泌因素可能有关。目前有两种学说。一种认为本病是雌激素分泌增多所致,理由是给动物用雌激素后可产生类似本病的血管病变和本病患者于卵胞期尿中雌激素排泄增高。另一种认为雌激素分泌减少所致,发现卵胞期尿中雌激素排泄减少,特别是雌素三醇明显减少,在妊娠期中可见血沉、C反应蛋白、γ球蛋白和自身免疫症状有所改善等。

(3) 感染因素: 有人认为本病的发病机制是由于溶血性链球菌感染后一种扳机反应,并发现血清链球菌酶增高较其他疾病多见。有人认为本病的病因与结核有关,发现约半数以上患者的体内有活动结核病变,其中大部分于大动脉周围的淋巴结见结核病变,考虑本病可能由于大动脉周围的结核性炎变的波及或对结核病变的一种过敏反应所致。根据国内材料分析,支持后者的观点,发现病变部位的动脉壁,有新生肉芽肿和郎罕(Langhans)巨细胞,但属非特异性炎变,未找到结核菌,并且结核极少侵犯血管系统。另一方面,约20%病人有结核病,但用各种抗结核药物治疗,对大动脉炎本身无效。第三种认为与病毒感染可能有关,发现本病血清中,对数种病毒的抗体及抗体价均增高。

(4) 自身免疫学说: 认为本病可能由于链球菌或结核菌等感染后体内某些免疫过程所致。表现血沉快,C反应蛋白、血清γ球蛋白和α2球蛋白增高,激素治疗有明显效果,血清抗主动脉抗体的滴度和抗体价均较其他疾病明显增高,这种抗主动脉抗体存在于主动脉的中膜和外膜,血清免疫球蛋白示IgG、IgA和IgM均增高,以后二者增高为特征,其抗体成分主要为IgG,部分为IgM。

发病机理 各种原发性感染如链球菌或结核菌等在体内产生抗体,由于再感染引起抗原抗体反应。主动脉系统对这种抗体抗原复合体具有免疫学的亲和性或易感性,故易受影响而产生炎性病变,此为病变的活动期。当消除感染因素或主动脉抗原时,则抗主动脉抗体的产生受抑制,也抑制了体内的免疫机制,而转为病变的稳定期或非活动期。

病理 本病可发生于主动脉、颈动脉、椎动脉、锁骨下动脉、肾动脉、腹腔动脉、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、髂动脉、肝脾动脉或肺动脉等,约84%的患者病变侵犯2~9支动脉,其中以腹主动脉、降主动脉、双侧肾动脉和头臂动脉(尤以左锁骨下动脉)为好发部位; 肺动脉受累并不少见,约占50%。常呈多发性,但其病变程度较轻。病变常累及动脉全层,主要为弥漫性纤维组织增生,呈广泛而不规则的增厚或变硬,管腔有不同程度的狭窄,血栓形成可引起闭塞,以主动脉分支入口处常较严重。少数受累动脉壁的弹力纤维和平滑肌纤维遭受严重破坏或断裂,在局部血流动力的影响下形成动脉扩张或动脉瘤,多见于胸腹主动脉和右侧头臂动脉,且以男性较多见。部分内膜有钙化,中层常见散在性灶性破坏,其间可有炎症肉芽组织和凝固性坏死,外膜中滋养血管的中层和外膜有明显增厚,其管腔有狭窄或闭塞。动脉各层均有以淋巴细胞和浆细胞为主的细胞浸润,中层亦可见上皮样细胞和郎罕巨细胞。

临床表现 在局部症状或体征出现前数周,少数病人有全身不适、易疲劳、发热、食欲不振、恶心、出汗、体重下降和月经不调等症状,持续数周以上; 多数病人则无此类症状。当局部症状或体征出现后,全身症状将逐渐减轻或消失。根据病变部位分为三种临床类型:

(1) 头臂动脉型 (主动脉弓综合征): 颈动脉和椎动脉狭窄或闭塞,可引起脑部不同程度的缺血,出现头昏、眩晕、头痛、记忆力减退,单侧或双侧视物有黑点、视力减退、视野缩小甚至失明,嚼肌无力和咀嚼时腭部肌肉疼痛。少数患者因局部缺血产生鼻中隔穿孔、上腭及耳壳溃疡、牙齿脱落和面部萎缩。缺血严重者有反复晕厥、抽搐、失语、偏瘫或昏迷。尤以头部上仰时,脑缺血症状更易发作。少数患者由于局部血压和氧分压低或颈动脉与周围组织发生粘连,故颈动脉窦较为敏感,易受外界压力的影响。当头部急剧改变位置或起立时,可产生颈动脉窦性晕厥现象。上肢缺血可出现单侧或双侧上肢无力、发凉、酸痛、麻木甚至肌肉萎缩。少数患者可发生锁骨下动脉窃血综合征(subclavian steal syndrome)。因一侧锁骨下动脉或无名动脉1/2以上狭窄或闭塞时,可使同侧椎动脉的压力降低10mmHg以上,故对侧椎动脉的血液逆流入狭窄或闭塞侧的椎动脉和锁骨下动脉,当患侧上肢活动时,其血流可增加50~100%,于狭窄或闭塞部位的远端引起虹吸现象,加重脑部缺血,而发生一过性头晕或晕厥。

体征为颈动脉、挠动脉、肱动脉搏动减弱或消失,上肢血压明显降低或测不出。约半数患者于颈部或锁骨上部可听到二级以上收缩期血管杂音,少数伴有震颤,但杂音响度与狭窄程度之间,并非完全成比例,轻度狭窄或完全闭塞的动脉,杂音则不明显。如有侧枝循环形成,则血流经过扩大弯曲的侧枝循环时,可以产生连续性血管杂音。

(2) 主、肾动脉型: 由于下肢缺血,出现无力、发凉、酸麻、易疲劳和间歇性跛行等症状。有些高血压或肺动脉高压者伴有心慌、气短。少数发生心绞痛或心肌梗塞,系大动脉炎波及冠状动脉或冠状动脉口,引起狭窄或闭塞所致。

体征为股动脉和足背动脉搏动减弱或消失,下肢血压明显降低或测不出,而上肢血压则增高。约1/4病人于背部脊柱两侧或胸骨旁可闻及收缩期血管杂音,其杂音部位有助于判定主动脉狭窄的范围,如胸主动脉严重狭窄,于胸壁可见表浅动脉搏动。约2/3患者于上腹部闻及二级以上高调收缩期血管杂音。双侧肾动脉受累较单侧为多,其血管杂音出现率亦较单侧狭窄为高。临床和动脉造影对比分析,腹部血管杂音出现率占60~90%,说明血管杂音对诊断有较大的价值,临床上应反复进行检查,以防遗漏。胸腹主动脉严重狭窄产生侧支循环时,可出现连续性血管杂音。少数合并主动脉瓣关闭不全,于主动脉瓣区可闻及舒张期吹风样杂音和其他相应的体征,其产生机制为升主动脉扩张或主动脉瓣纤维化而增厚变硬,应与风湿性心瓣膜病等鉴别。高血压为本病的一项重要临床表现,发生率占1/2~2/3,其发病机理可能为胸主动脉近端严重狭窄使心排出血液大部分流向上肢而引起的节段性高血压;肾动脉狭窄引起的肾血管性高血压;主动脉弹性减弱或主动脉瓣关闭不全所致的收缩期高血压等。在单纯肾血管性高血压,其下肢血压较上肢高20mmHg左右;单纯主动脉狭窄,则上肢血压高,下肢血压低或测不出; 主动脉和肾动脉均狭窄时,则上下肢血压差更大。由于高血压引起心脏后负荷增加,故左心室肥厚、扩大,以至心力衰竭。

(3)广泛型(混合型): 临床上此型较多见,约2/5病人具有上述两种类型的特点,属广泛性和多发性病变,一般病情较重。

本病合并肺动脉受累者并不少见,约占50%,上述三种类型均可合并肺动脉狭窄,而在各类型中伴有或不伴有肺动脉受累者之间无明显差别,尚未发现单纯肺动脉受累者,故是否将肺动脉受累列为第四种类型,尚无定论。肺动脉高压大多为一种晚期并发症,约占1/4,多为中度,而重度则少见,临床上出现心悸,气短较多,但症状均较轻,肺动脉瓣区多可闻及收缩期杂音和第二心音亢进,肺动脉狭窄较重部位可有呼吸音减弱,应引起临床重视,并与其他肺血管疾病如肺动脉血栓栓塞或原发性肺动脉高压等鉴别。

实验室检查 少数可见白细胞计数增高,为炎症活动的一种反应,但中性粒细胞无明显改变。约1/3病人出现轻度贫血,由于长期病变活动或雌激素分泌增多对造血功能的影响所致。红细胞沉降率增快是反映本病病变活动的一项重要指标,发病10年以内多数血沉增快,病变稳定后血沉恢复正常。C反应蛋白增高其临床意义与血沉相同。抗链球菌溶血素“O”和粘糖酶反应,仅说明患者近期有否溶血性链球菌感染,少数出现上述两种阳性反应。血清白蛋白降低,α1、α2和γ球蛋白增高。血清抗主动脉抗体测定对本病的诊断有一定的价值,补体结合试验或血球凝集试验均发现大多数血清抗主动脉抗体的滴度和抗体价明显增高,但并非特异性,其他心血管疾病亦可见少数抗主动脉抗体增高,病变活动期抗体阳性者较非活动期多见。

肾静脉肾素比例(RVRR)测定对本病所致的单侧肾血管性高血压的诊断和手术疗效的判定,具有较大价值。一般认为肾静脉肾素比例>1.5,并且健侧肾静脉与下腔静脉的肾素水平接近相等,为单侧肾动脉狭窄的特征,但有20%的假阳性和假阴性。为了提高肾静脉肾素比例的阳性率,用刺激肾素释放的方法如单纯限制钠盐或合并用利尿剂和改变体位,缺血侧肾素释放更为敏感,可使RVRR增高,而对正常侧则无此种作用。另外,肾静脉肾素与下腔静脉肾素比例(V/1VS)对手术疗效的判定也有价值。正常肾静脉肾素水平与下腔静脉肾素比值为1.25,而在可手术治疗单侧肾血管性高血压中,受累侧肾静脉肾素与下腔静脉肾素比值≥1.5,而健侧肾素分泌则受抑制,故V/1 VS应为1.0左右,若健侧V/1VS>1.0,则反映双侧肾动脉狭窄,手术较为困难。少数RVRR<1.5者,手术亦可获得痊愈或改善。周围静脉肾素活性增高较少见,可用激发试验提高肾素活性水平。有人认为有周围静脉和肾静脉血浆肾素活性增高,健侧肾静脉与下腔静脉(周围静脉)肾素水平相同和受累侧肾静脉与动脉血肾素比值V-A/A>0.48三个条件者,对判定单侧肾血管性高血压的手术疗效很有价值。

胸部X线显示,约1/3病人有不同程度的心脏扩大,多数为轻度左心室扩大,其原因主要由于高血压引起的后负荷增加,其次由于主动脉瓣关闭不全或冠状动脉病变引起的心肌损害所致;胸主动脉的改变,常为升主动脉或弓降部的膨隆、凸出、扩张、甚至瘤样扩张,与病变类型和范围有关;降主动脉改变,尤其中下段内腔变细和搏动减弱等,提示为胸降主动脉广泛狭窄的重要指征; 少数病人胸部X线显示肺纹理稀疏,肺动脉段突出,提示有肺动脉狭窄和肺动脉高压存在; 为了提高诊断的阳性率,可加高胸部照片的条件,如高电压摄影和(或)体层摄影有助于显示这类征象。

心电图所见,约半数病人为左心室肥厚,左心室高电压或劳损。个别表现右心室肥厚,由于肺动脉狭窄引起肺动脉高压和(或)高血压引起右心室舒张晚期压力增高所致,左心室后负荷增加可能部分掩盖心电图右心室肥厚的特征。

眼底检查,在无脉病可有三期变化:第一期(血管扩张期),视神经乳头发红,动静脉扩张、淤血,静脉管腔不均,毛细血管新生,小出血,小血管瘤,虹膜玻璃体正常;第二期(吻合期),瞳孔散大,反应消失,虹膜萎缩,视网膜动静脉吻合形成,周边血管消失;第三期(并发症期),表现为白内障,视网膜出血和剥离等。无脉病眼底虽属特异性改变,但并非常见,发生率约为8~12%。

肺功能检查,与肺动脉狭窄和肺血流受损有一定的关系,通气功能下降以双侧肺血流受损为多,而弥散功能障碍则较少,由于长期肺血流受损使肺顺应性降低或肺动脉高压引起心肺功能改变所致。

血管造影检查,主要为动脉的狭窄和闭塞,在形态上具有一定的特征。表现为管腔呈粗细不均或比较均匀,边缘较光洁的向心性狭窄和(或)阻塞,主动脉分支的病变多侵犯开口部或近心端,有的可涉及全长,其病理基础为动脉全层尤其是内膜的增厚,少数伴有继发性血栓形成; 有些狭窄动脉的边缘不规则或有不同程度的扭曲延长,多系动脉外膜周围粘连和继发性动脉硬化所致; 胸降主动脉广泛狭窄,部分病人伴有一或二段以上的局限性严重缩窄区; 有的表现为管腔不规则或呈波纹状或管壁增厚,但无明显狭窄,多见于腹或降主动脉; 少数表现腹主动脉完全闭塞,由于管腔狭窄和血栓形成所致;有些表现管腔扩张或动脉瘤形成,由于病理改变不同,形态亦异,如轻度普遍性管腔扩张,边缘不规则或梭形或囊状动脉瘤或在梭形瘤样扩张的基础上有囊状膨出或广泛的串珠状瘤样扩张。肺动脉造影所见,常为多发性肺动脉狭窄,而右下肺动脉或左下肺动脉较多见,肺叶动脉较肺段或肺段以下部位动脉多见,但狭窄程度均较轻(图1,2,3,4)。

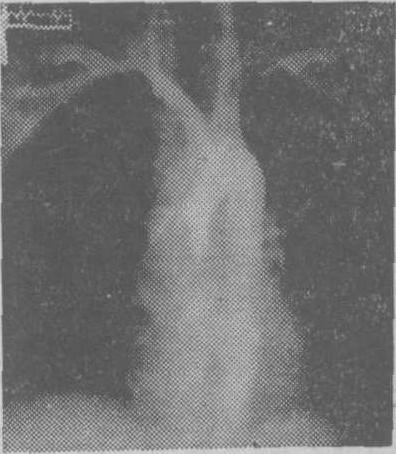

图1 胸主动脉造影

示左锁骨下动脉自乳内动脉开口以下完全梗阻,乳内动脉开口至椎动脉一段有狭窄。

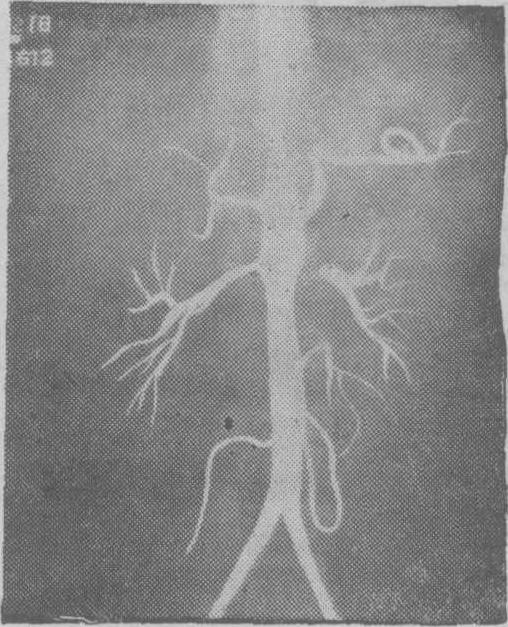

图2 腹主动脉造影

示降主动脉有狭窄,左肾动脉重度狭窄,有狭窄后扩张,右肾动脉正常。

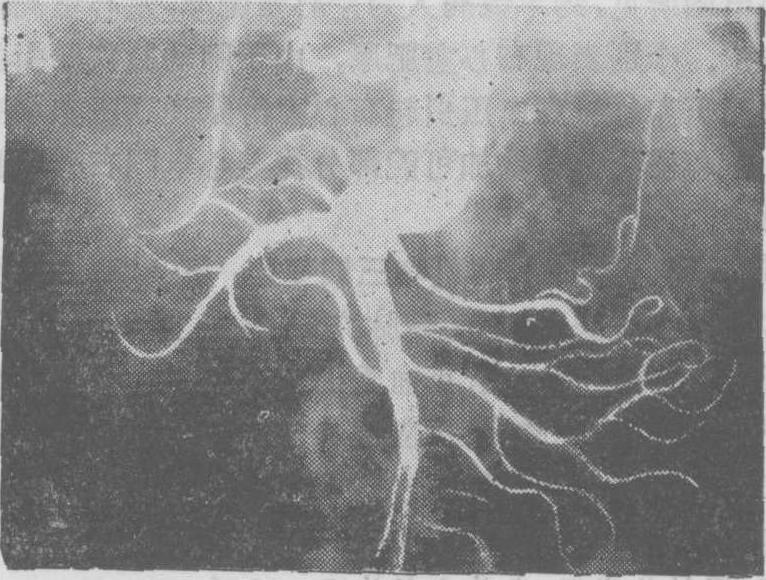

图3 腹主动脉造影

示右肾动脉开口以下完全堵塞,断面不规则,右肾动脉开口部有局限性狭窄,左肾动脉未显影。

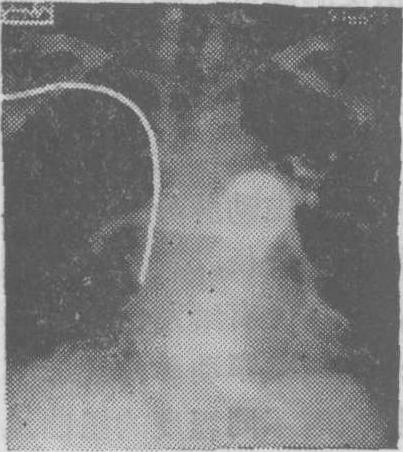

图4 选择性肺动脉造影

示两肺多发性肺动脉狭窄和狭窄后扩张伴有继发性肺动脉高压。

诊断和鉴别诊断 凡青少年,尤其是女性,具有下列一种以上表现者,应怀疑或诊断本病:

❶单侧或双侧肢体出现缺血症状,伴有动脉搏动减弱或消失,血压降低或测不出者。

❷脑动脉缺血症状,伴有单侧或双侧颈动脉搏动减弱或消失以及颈部有血管杂音者,左侧颈部血管杂音较右侧的病理意义为大。

❸近期发生的高血压或顽固性高血压,伴有上腹部二级以上高调收缩期血管杂音者。

❹原因不明的低热,伴有血管杂音,四肢脉搏或上下肢血压差有异常改变者。

❺有无脉病的眼底改变者。本病虽多发于青年,但中年亦可罹患此病,有怀疑者需进一步进行有关检查,除上述常规外,包括血流图、同位素肾图和肾扫描、肺灌注扫描、肺功能测定、静脉肾盂造影、胸部X线片。血清抗主动脉抗体测定及主动脉和肾功能选择性造影等。

鉴别诊断:

❶先天性主动脉缩窄:上肢也有高血压,下肢脉搏减弱或消失,血压低或测不出。但其病变在婴儿型位于主动脉峡部,成人型位于动脉导管相接处形成局限性缩窄,多见于男性,血管杂音局限于心前区或背部,全身无炎症活动表现(低热,血沉增快等),可行胸主动脉选择性造影加以鉴别。

❷动脉粥样硬化: 也可引起上肢或下肢动脉狭窄或闭塞,但发病年龄多在中年以上,男性居多,并伴有动脉粥样硬化的其他临床表现,血清抗主动脉抗体测定有助于二者的鉴别。

❸血栓闭塞性脉管炎: 为周围血管的慢性闭塞性炎症病变,主要累及四肢中小动脉和静脉,下肢较多见,常见于青壮年男性,多有吸烟史,表现为肢体缺血、剧痛、间歇性跛行、足背动脉搏动减弱或消失、游走性表浅静脉炎,重者可有肢端溃疡和坏死等。与本病鉴别一般不难,但个别病人如涉及腹主动脉和肾动脉,伴有大量血栓形成时,产生肾血管性高血压,这时应结合临床表现加以鉴别。

❹结节性多动脉炎:也有发热、血沉增快和脉管炎等表现,鉴别比较困难,应结合临床表现和有关检查,必要时做活体组织检查以助鉴别。

预后 本病病程较长,预后主要取决于高血压程度、心脏功能状态和脑供血情况三个因素。常因手术或发生心力衰竭、脑血管意外、肾功能衰竭、尿毒症及其他并发症而死亡。

防治 本病早期可有某些炎症活动的表现,故早期控制上呼吸道和肺部感染对防止病情的发展可有一定意义。治疗:

❶激素:对急性活动期病变有效,可短期内改善病情,缓解症状,体温和血沉下降或恢复正常,但当药物减少到一定剂量时,则炎症的活动又复出现,说明激素仅能暂时控制病变活动,并非根治办法,少数病人长期服用小剂量强的松或强的松龙,最长达15年以上获得一定疗效。有的与免疫抑制剂长期并用有效。但合并有活动性结核或其他感染病灶或恶性高血压者,则不宜较长期应用。

❷抗炎治疗: 本病可能由于结核菌、溶血性链球菌或肠道内细菌等感染后,通过自身免疫机制所致,故体内有上述细菌感染存在时,可相应地用抗结核或其他抗生素控制感染,则抗主动脉抗体的产生受抑制,并抑制了体内的免疫机制,可使病变转为稳定期,故对防止大动脉炎继续恶化有帮助,但抗菌药物对本病无直接作用。阿斯匹林口服可能使血沉恢复正常,并减少激素用量。

❸免疫抑制剂:可试用硫唑嘌呤,环磷酰胺或6-硫基嘌呤等治疗,一般均与激素合并应用,可减少激素用量。

❹血管扩张剂:可用地巴唑、烟酸、妥拉苏林等改善脑部和肢体血供。

❺改善微循环: 用右旋糖酐或706代血浆等,可使血液粘稠度下降,减低红细胞聚集,延长凝血时间。

❻降压药物:一般降压药物疗效不佳,常需二种以上药物合并应用,可选双氢克尿塞、速尿、甲基多巴、心得安、可乐宁、长压定(敏诺定)和硝普钠等。

❼手术治疗:对药物反应不佳,且具备以下条件者,可考虑手术治疗。单侧肾动脉狭窄引起的肾血管性高血压,可行血管成形术或内膜剥脱术; 若肾动脉较细或肾脏明显萎缩,肾功能严重受损,则可考虑肾切除术。胸腹主动脉严重狭窄或伴有广泛病变,可行人造血管成形术。双侧颈动脉狭窄引起脑部严重缺血或视力明显障碍,可行主动脉与颈动脉人造血管成形术或内膜血栓摘除术或颈部交感神经切除术。颈动脉窦反射亢进引起反复晕厥发作,可行颈动脉体摘除术和颈动脉窦神经切除术。

- 累累是什么意思

- 累西腓是什么意思

- 累见不鲜是什么意思

- 累计是什么意思

- 累诫不改是什么意思

- 累赘是什么意思

- 累进是什么意思

- 累进税是什么意思

- 絓是什么意思

- 絜是什么意思

- 絮是什么意思

- 絮叨是什么意思

- 絮棉是什么意思

- 絮烦是什么意思

- 絮窝是什么意思

- 絮絮是什么意思

- 絮絮叨叨是什么意思

- 絮聒是什么意思

- 絮语是什么意思

- 絮说是什么意思

- 絷是什么意思

- 綦是什么意思

- 綮是什么意思

- 綷是什么意思

- 綷縩是什么意思

- 緅是什么意思

- 緌是什么意思

- 緺是什么意思

- 縠是什么意思

- 縢是什么意思

- 縩是什么意思

- 縻是什么意思

- 繁是什么意思

- 繁丽是什么意思

- 繁乱是什么意思

- 繁体是什么意思

- 繁体字是什么意思

- 繁冗是什么意思

- 繁华是什么意思

- 繁嚣是什么意思

- 繁复是什么意思

- 繁多是什么意思

- 繁密是什么意思

- 繁庶是什么意思

- 繁忙是什么意思

- 繁文缛节是什么意思

- 繁昌是什么意思

- 繁星是什么意思

- 繁本是什么意思

- 繁杂是什么意思

- 繁殖是什么意思

- 繁琐是什么意思

- 繁盛是什么意思

- 繁细是什么意思

- 繁缛是什么意思

- 繁育是什么意思

- 繁芜是什么意思

- 繁花是什么意思

- 繁花似锦是什么意思

- 繁茂是什么意思