地表喀斯特地貌dibiao kasite dimao

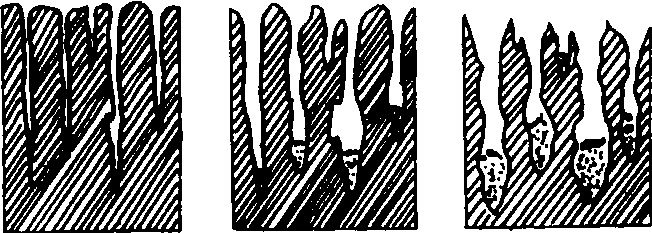

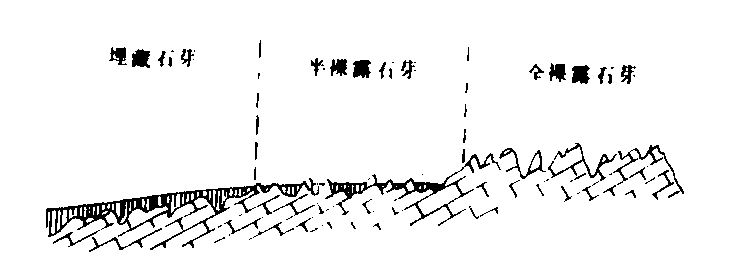

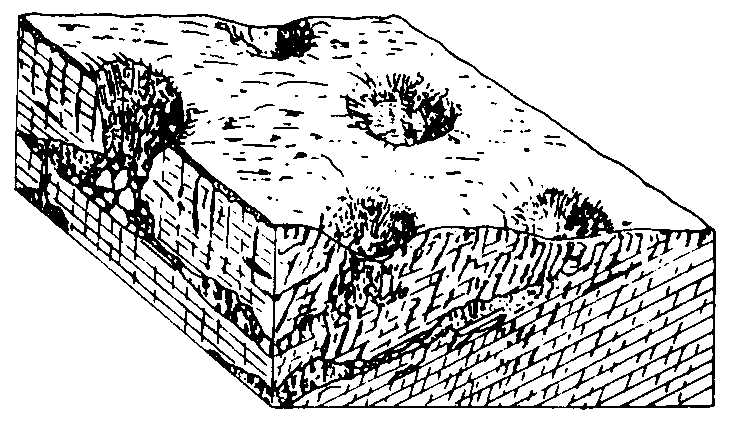

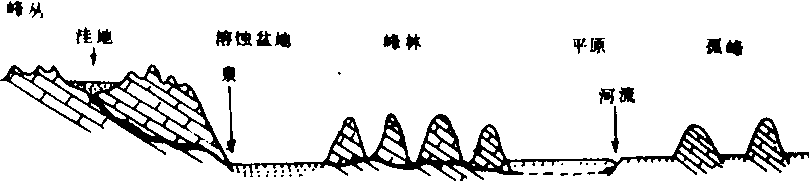

在暖湿的气候条件下,含碳酸的水溶液对石灰岩的表面进行溶蚀,使地表形成一系列各种不同形态的地貌,称为地表喀斯特地貌。常见的地表形态有溶沟、石芽、石林、落水洞、漏斗、溶蚀洼地、喀斯特盆地、干谷和盲谷及峰丛、峰林、孤峰等。其形成过程为: 在温暖多雨的气候条件下,地表水流沿石灰岩坡面流动,顺着节理、裂隙进行溶蚀,形成宽深不一的沟槽,称为溶沟。溶沟宽十几厘米至几百厘米,深以米计,长度不等。溶沟之间突起的石脊称为石芽,其深度与高度可达数米(图1);石芽除裸露的以外,还有埋藏的,埋藏的石芽多是地下水渗透过程中溶蚀而成(图2)。发育在厚层的灰岩上的高大石芽,其间有平行垂直的溶沟,沟深坡陡,形似森林,故名石林,如我国云南省的路南石林。沿断层、节理发育的石灰岩台面上,地表常形成一系列的圆形或椭圆形的漏斗状凹地称为岩溶漏斗,直径为数米至十余米(图3)。按其成因有溶蚀漏斗、沉陷漏斗和塌陷漏斗等。在漏斗底部有时为石块或粘土堵塞积水成湖。漏斗是喀斯特发育初级阶段的产物,是岩溶水垂直循环作用的地面标志,因而漏斗多分布在喀斯特化的高原面上,如宜昌山原期地面上,漏斗较发育。垂直水流沿裂隙不断向下溶蚀并与地下河或溶洞相沟通,其通道的进口称为落水洞。根据落水洞形状有裂隙状、井状及袋状等。漏斗进一步溶蚀扩大与加深形成溶蚀洼地,直径可达10米至1~2公里。溶蚀洼地进一步扩展形成宽广平坦的盆地,宽度可达数百米至数公里,长度达几十公里,称为喀斯特盆地(波立谷),底部平坦,常覆盖着溶蚀残留的黄棕色或红色粘土,河流流经地区有冲积物,是石灰岩地区的重要农业区,在云贵高原,当地人们称其为 “坝子”。在石灰岩地区,地表由于水沿裂隙、孔洞下渗,河流多呈干谷; 有时河流沿落水洞流入地下,这种上下游封闭的谷地称为盲谷,转入地下河流的暗流段叫伏流,上述地貌在我国广西、云南、贵州等省可见。在喀斯特盆地的边缘广泛发育着峰林地貌,主要由峰丛、峰林、孤峰和溶丘组成,它们多发育在岩性较纯、厚度较大并多节理、断层的地区(图4)。峰丛主要发育在碳酸盐岩山地或高原边缘,指基座相连,山峰陡峭,称为峰丛,属于峰林地貌早期发育阶段。当喀斯特作用进一步向深处发展,则形成基座相互分离的陡峭山峰,远望如林,故称峰林,以我国广西桂林、阳朔等地最为典型。喀斯特发育晚期可形成孤立状分布在平原或台地上的残余灰岩山峰,称为孤峰,比高多在50~100米,如我国桂林的独秀峰、伏波岩等。

图1 溶沟与石芽

图2 斜坡上的石芽分布

图3 溶蚀漏斗

图4 峰丛、峰林和孤峰

- chyamka pu是什么意思

- chyamo是什么意思

- chyamo chyamang是什么意思

- chyam ra是什么意思

- chyamu是什么意思

- chyamut是什么意思

- chyamut chyamat是什么意思

- chyamya是什么意思

- chyan是什么意思

- chyana是什么意思

- chyana chyahkro是什么意思

- chyanam是什么意思

- chyanan是什么意思

- chyanan shado是什么意思

- chyanan sumri是什么意思

- chyanchyan是什么意思

- chyang是什么意思

- chyangai是什么意思

- chyangchyang是什么意思

- chyang machyang是什么意思

- chyangngau是什么意思

- chyangoi是什么意思

- chyang sama是什么意思

- chyang tsit是什么意思

- chyanun是什么意思

- chyanun woishun是什么意思

- chyanya是什么意思

- chyanyap是什么意思

- chyanyip是什么意思

- chyanyo是什么意思

- chyanyop是什么意思

- chyanyop chyanyap是什么意思

- chyap是什么意思

- chya-pa是什么意思

- chyapchyap是什么意思

- chyaran是什么意思

- chyarang是什么意思

- chyaran hpun是什么意思

- chyaran si是什么意思

- chyare是什么意思

- chyaren是什么意思

- chyaren re是什么意思

- chyaru是什么意思

- chyasi是什么意思

- chyasi chyamang是什么意思

- chyasi chyana是什么意思

- chyaso是什么意思

- chyat是什么意思

- chyatchyat是什么意思

- chyatsam是什么意思

- chyau是什么意思

- chyauchyau是什么意思

- chyaulang是什么意思

- chyaulau是什么意思

- chyavana是什么意思

- chyawoi是什么意思

- chyawop是什么意思

- chyayat是什么意思

- chyazai是什么意思

- chye是什么意思