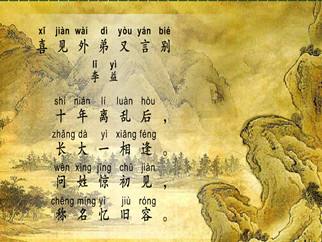

喜见外弟又言别

李益

十年离乱后,长大一相逢。问姓惊初见,称名忆旧容。别来沧海事,语罢暮天钟。明日巴陵道,秋山又几重。

喜见外弟又言别

十年离乱后1,长大一相逢。问姓惊初见,称名忆旧容。别来沧海事,语罢暮天钟。明日巴陵道,秋山又几重

【校记】

1.离乱,《全唐诗》一作“乱离”。

【注释】

[外弟] 表弟。亦通谓姑舅兄弟。《三国志·蜀志·蒋琬传》:“(蒋琬)弱冠与外弟泉陵 刘敏俱知名。”《宋书》卷五五《臧焘传》:“傅僧祐,祖父弘仁,高祖外弟也。以中表历显官,征虏将军、南谯太守、太常卿。”清郝懿行《宋琐语·言诠》:“通家亲戚之称也,外弟中表,通谓姑舅兄弟。”

[十年离乱] 谓安史之乱。

[旧容] 昔日的容貌。即儿时的容貌。

[沧海] 即沧海桑田。大海变成农田,农田变成大海。葛洪《神仙传·王远》:“麻姑自说云:‘接待以来,已见东海三为桑田。向到蓬莱,水又浅于往昔,会时略半也,岂将复还为陵陆乎?’”后以“沧海桑田”比喻世事变化巨大。储光羲 《献八舅东归》:“独往不可群,沧海成桑田。”

[巴陵] 唐岳州治巴陵县,今湖南岳阳县。

【评论】

《对床夜语》卷五:“马上相逢久,人中欲认难。”“问姓惊初见,称名忆旧容。”“乍见翻疑梦,相悲各问年。”皆唐人会故人之诗也。久别倏逢之意,宛然在目,想而味之,情融神会,殆如直述。前辈谓唐人行旅聚散之作,最能感动人意,信非虚语。

《诗薮内编·近体上·五言》:刘长卿《送李中丞》、《张司直》,钱起《秋夜对月》……李益《别内弟》,文皆中唐,妙境往往有不减盛唐者。

又:司空曙“乍见翻疑梦,相悲各问年”,戴叔伦“一年将尽夜,万里未归人”,一则久别乍逢,一则客中除夜之绝唱也。李益“问姓惊初见,称名忆旧容”,绝类司空。崔涂“乱山残雪夜,孤烛异乡人”,绝类戴作,皆可亚之。

《诗境总论》:盛唐人工于缀景,惟杜子美长于言情。人情向外,见物易而自见难也。司空曙“乍见翻疑梦,相悲各问年”,李益“问姓惊初见,称名忆旧容”,抚衷述愫,罄快极矣。

《唐诗境》卷三三:三、四惊异绝倒。

《重订唐诗别裁集》卷一一:与“乍见翻疑梦,相悲各问年”抚衷述愫,同一情至。

又:一气旋折,中唐诗中仅见者。

《小清华园诗谈》卷上:何谓真?……此外如李君虞益之“问姓惊初见,称名忆旧容”,卢郎中之“少孤为客早,多难识君迟”,司空文明之“乍见翻疑梦,相悲各问年”……皆切实缔当之至者。

《方南堂先生辍锻录》:人情真至处,最难描写,然深思研虑,自然得之。如司空文明“乍见翻疑梦,相悲各问年”,李君虞“问姓惊初见,称名忆旧容”,皆人情所时有,不能苦思,遂首不出。陈元孝云:“诗有两字诀:曰曲,曰出。”观此二联,益知元孝之言不谬。

《养一斋诗话》卷七:唐人诗“长贫惟要健,渐老不禁愁”,“乍见翻疑梦,相悲各问年”,“少孤为客早,多难识君迟”,“长因送人处,忆得别家时”,“问姓惊初见,称名忆旧容”……皆字字从肺肝中流露,写情到此,乃为入骨,虽是律体,实《三百篇》、汉、魏之苗裔也。初学欲以浅率之笔袭之,多见其不知量。

喜见外弟又言别

李益

十年离乱后,长大一相逢①。问姓惊初见,称名忆旧容②。别来沧海事,语罢暮天钟③。明日巴陵道,秋山又几重④。

【作者小传】

李益(748—829),字君虞,姑臧(今甘肃武威)人。大历四年(769)登进士第,六年又中讽谏主文科。历任郑县尉、郑县主簿、侍御史、都官郎中、中书舍人、河南少尹、秘书少监,其间多次在节度使幕中为僚属,官至右散骑常侍,以礼部尚书致仕。两《唐书》有传。其诗前期以五律见长,诗风接近“大历十才子”。中期多以七绝、七律写边塞诗,慷慨悲壮。后期则多流连光景之作。今存《李益集》(又称《李君虞集》)二卷。

【解题】

此诗作年不详。外弟:表弟。言别:话别。诗中描叙与表弟久别重逢而又匆匆话别的情景,纯用白描。语言平淡,意味深长。颔联二句极写相逢时之情状,生动传神,贺裳《载酒园诗话又编》称此二句“情尤深,语尤怆,读之者几于泪不能收。”

【注释】

①十年离乱:天宝十四载(755)冬安史之乱爆发,至宝应元年(762)被平定,前后八年,其后北方藩镇割据,西边吐蕃入侵,战争仍继续不断。一:加强语气的助词。②二句意谓初相见时问姓氏,心中已惊疑,说出名字,忆想旧容,变惊为喜。③二句意谓长谈别后沧桑巨变事,话说完已天暮,寺庙已打夜钟。沧海:沧海桑田的简称。《神仙传·麻姑》记载,女仙麻姑对王方平说,与他分别之后,已三次见到东海变成桑田。后因以“沧海桑田”比喻世事巨变。④二句意谓明天你将走上向巴陵的道路,我们之间又要相隔几重秋山。巴陵:唐郡名,即岳州,天宝元年(742)改为巴陵郡,乾元元年(758)复改为岳州,治所在今湖南岳阳。

喜见外弟又言别

中表兄弟,自幼相识,但倏忽一别,便是十数个年头,这本身就是一件憾事,况且,他们之间的分别还有“十年离乱”这一非正常的原因,诗人心中该有多少沉重呢!因此,好不容易重新相聚,抚今思昔,必然是感慨万端的。然而,短暂的相逢很快又将被新的别离所代替,现实是如此残酷,惆怅与幽怨之情塞满了心头。前人云:“怨莫怨兮生别离。”于是,情化为诗,便是十分自然的了。亦正惟其如此,其诗则尤能打动人心矣!

- 原文

- 拼音

- 繁体

- 《喜见外弟又言别》.[唐].李益.十年离乱后,长大一相逢。问姓惊初见,称名忆旧容。别来沧海事,语罢暮天钟。明日巴陵道,秋山又几重。

- 《 xǐ jiàn wài dì yòu yán bié 》《 喜 见 外 弟 又 言 别 》.[ tánɡ ]. lǐ yì..[ 唐 ]. 李 益.shí nián lí luàn hòu , zhǎnɡ dà yī xiānɡ fénɡ 。十 年 离 乱 后 , 长 大 一 相 逢 。wèn xìnɡ jīnɡ chū jiàn , chēnɡ mínɡ yì jiù rónɡ 。问 姓 惊 初 见 , 称 名 忆 旧 容 。bié lái cānɡ hǎi shì , yǔ bà mù tiān zhōnɡ 。别 来 沧 海 事 , 语 罢 暮 天 钟 。mínɡ rì bā línɡ dào , qiū shān yòu jǐ zhònɡ 。明 日 巴 陵 道 , 秋 山 又 几 重 。

- 《喜見外弟又言別》.[唐].李益.十年離亂后,長大一相逢。問姓驚初見,稱名憶舊容。別來滄海事,語罷暮天鐘。明日巴陵道,秋山又幾重。

- 译文

- 注释

- 诗评

- 【译文】 多年离乱之后相逢,我们已经不再是儿童。问起姓来,不由得惊讶我们为何(是表亲却又)初次见面,待称呼了名字,才渐渐地回忆出了当年熟悉的面容。多年相别,世事真如沧海巨变,细语刚说,不觉已是日暮,隐隐传来了钟的余声。唉!明天的巴陵道上,那遮拦望眼的秋山重重叠叠、叠叠重重……

【逐句翻译】十年离乱后,经历了十年离乱的岁月,长大一相逢。到今日你我长大才相逢。问姓惊初见,询问姓氏心惊初次见面,称名忆旧容。称名方忆起幼时的面容。别来沧海事,别来发生了沧桑的变迁,语罢暮天钟。语罢忽听到寺院的暮钟。明日巴陵道,明天你远去的巴陵道上,秋山又几重。绵延的秋山似千重万重。 - ①外弟:姑表弟。

②“问姓惊初见”二句:问姓、称名是互文,问姓是问姓名,称名也是称姓名,两句意思是说:刚提起姓名,发现原来是自己的表弟,再一细看,想起来了,十年前的面影还存留许多,眼前的人真正是那个表弟。

③沧海事:互相谈起十年往事,变迁之大如同沧海变成了桑田。

④“语罢”句:集中叙别的话题将了,暮钟已经响起。这是表示二人从日谈到夜,忘记了时间之过去。 “暮天钟”可有两解:唐代寺院半夜打钟;另外,寺院以暮鼓晨钟报时。在此处解作半夜钟较为合理。

⑤“明日”句:巴陵道,是说明天早晨就要走在去往巴陵的途中;巴陵,今湖南的岳阳。 - 【集评】 宋·范晞文:“久别倏逢之意,宛然在目,想而味之,情融神会,殆如直述。前辈谓唐人行旅聚散之作,最能感动人意,信非虚语。”(《对床夜语》卷五)明·陆时雍:“盛唐人工于缀景,惟杜子美长于言情。人情向外,见物而自见难也。司空曙‘乍见翻疑梦,相悲各问年’、李益‘问姓惊初见,称名识旧容’,抚衰迷愫,馨快极矣。”(《诗镜总论》)清·沈德潜:“一气旋折,中唐诗中仅见者。”(《唐诗别裁集》卷十一)

与“乍见翻疑梦,相悲各问年”,抚衷述愫同一情至。一气旋折,中唐诗中仅见者。(沈德潜《唐诗别裁》)四句一气,情词恳切,悲喜交集,读之令人凄然。(章燮《唐诗三百首注疏》卷四)

- 赏析一

- 赏析二

- 赏析三

- 李益(748—827),字君虞,陇西姑臧(今甘肃武威)人。大历进士,初任县尉,因久不升迁,弃官客游燕赵间。后曾参佐幕府,唐宪宗闻其名,召为秘书少监、集贤殿学士,又升至礼部尚书。李益自负文才,往往鞍马间为诗,多抑扬激厉悲离之作,所作边塞诗,形象鲜明,感情热烈,风格明快豪放。李益的诗每写出后,教坊的乐人曾争相谱唱。诗人写经过十年离乱之后,遇见了青少年时代曾经见过面的表弟,由于多年不见,见面之初却又见而不识,可是一经通名之后,当年留在头脑中的容貌,很快就恢复起来,与眼前的老大之人合而为一。少年亲友,久别重逢,中间又有十年离乱,互相说起家国变化、个人经历,真是沧海桑田,感慨万端;当把这些话说罢以后,报告午夜的钟声已经响起。然而一旦天明,诗人又要登程远去,不忍分手的知心亲友,今后不知又远隔几重秋山?这首诗写久别相聚、暂聚又别,聚情深厚,别意深沉,写得特别亲切生动。这首诗的诗情由四个层次构成: “喜”、 “见”、 “言”、“别”;并巧妙地把这些一一展开表现,然后凝成为和谐的整体。在抒情诗的艺术结构上,如此匀称而完善者,实在少见。“喜”,这是本诗的第一层次, “喜”的基础是“见”,所以头两句是在“见”中写“喜”,突出所“见”的“喜”之所在。一对姑表兄弟,从小分别,中经十年离乱,可喜的是“历尽劫波兄弟在”,在长别离之后幸有一次难得的相逢,这事本身是可喜的。诗人在喜见之事中抒发了内在的欣慰感情。为了表明喜非寻常,诗中在时间上突出了经历“十年”,人已从小“长大”;条件是“离乱后”,而且是“一相逢”,这决非平常时的小别重见可比,所以“喜”字足当诗题之首位。“见”,这是本诗的第二层次,是喜事中的一个特写场面,诗句中只写了“初见”的一瞬间: “问姓惊初见,称名忆旧容。”十个字中只有叙述,没有描写,也没用对话,但是见面过程里的特有动作与相适应的对话问答,却不言而可知,因而在艺术上收到了诗的既精炼又具体可感的效果。“言”,这是本诗的第三层次,就本事而言,兄弟相见聚谈,是客里相逢的主要内容,所占时间最多,见面即谈,从白天谈到午夜,所谈的内容,是别来各人在变乱中的所历所闻,亲戚两门的身家变化,这些有如沧海桑田的往事交谈,实写是不可能的,也无必要,但又要表明所谈之多,谈也谈不完,谈后又多有感慨,而结构地位所定的表现文字只有五言两句,李益找到了: “别来沧海事,语罢暮天钟。”概括得十分具体,又有情境的个性特色。“别”,这是本诗的第四层次,它从对立的意义上深化并又收结了“喜见”,也是聚首长谈之后的惜别之言,与第三层次的“言”的不同在于前者是“言”聚前之事,此刻是“言”别,“言”别后事, “明日巴陵道,秋山又几重?”结尾两句可谓赠别诗中的赠别言,情深意重,余味无穷。

- “十年离别后,长大一相逢”,说明分离时间之长,而且,这是“离乱”的十年!经过安史之乱后,他与表弟有幸相聚一晤,怎能不“喜”呢?从“长大”二字看,表明诗人与表弟离别时,年龄都很小。从小分离到“长大”相逢,出乎意外,难得“一”逢;相别之苦,相见之难,“一”言难尽呵!“问姓惊初见,称名忆旧容”,表示初见时的惊诧之情。诗人抓住“惊”字,摄下“初见”的“镜头”。接着,便相互“称名”,这才算是二人真正相识了。“忆旧容”,表明诗人一面端详表弟的面容,一面追忆起孩提时的许多饶有兴趣的往事,勾起他多少甜蜜的回忆呵!此时此刻,相逢之“喜”达到了高潮。这既符合生活的真实,又富有感情的变化。从“问”到“惊”,从“称”到“忆”,把“初见”时的一刹那间画面,绘声绘色绘神地呈现在读者面前,给人以美的艺术享受。“别来沧海事,语罢暮天钟”,表现诗人与表弟畅叙情怀的场面。阔别十年,人世沧桑,往事如潮,涌上心间。这里,借用“沧海”,以喻所言事物变化之大;借用“暮钟”,以喻谈话时间之长,从中衬托出他们之间深厚情谊。

“明日巴陵道,秋山又几重”,表现诗人对表弟的关切之情。“明日”,不完全是实指具体时间,还应包含有“往后”的意思。以“秋”形容“山”,给人一种凄凉萧瑟之感,即人们常说的悲秋。它喻示着表弟即将面临着艰难险阻。从而寄托着无限惆怅的心情。 - 这首五言律诗语简情深,非亲身经历乱离的人很难写得出来。首联开门见山,叙述诗人同表弟(外弟)相逢的情景。他们的离别,是在社会动乱中的分别。这社会动乱,指的是发生在天宝十四载(755)的安史之乱。这场战乱一直延续了八年,是李益从八岁到十六岁这一期间;同时,也包括安史之乱以后的藩镇割据及外族入侵等战乱。他们分别的十年间,音书阻隔,生死不知,现在突然相遇,喜出望外。“一相逢”,正是表现了这种重逢的意外性。颔联正面写重逢。离别十年,见面时已经不认识了。问了姓,对方告诉了名字,才感到“惊”,“惊”表兄弟相逢,竟如此意外,“惊”自己怎么连表弟也认不出了!诗人抓住“初见”的一瞬间,反衬出分别的社会动乱的背景,也生动地写出了“喜见”的心情。经过初步接谈,原来站在面前的,就是从小在一起游玩嬉戏的表弟。于是一边激动地呼叫着,努力回忆着从前的种种事情。这二句,诗人抓住了生活细节,层次清晰地写出了“初见”时的神情变化,细腻传神,表达了至亲之间的真挚深切的情谊。颈联“别来沧海事,语罢暮天钟”,刻画了倾诉别情的场面。表兄弟阔别十年,各种经历遭遇千头万绪,但诗人只用“沧海事”三字加以概括。也寓有“千言万语无从说起”的意思,心情是沉重的,辛酸事真是几天几夜也说不完。他们深情地交谈着,从白天一直谈到天黑,丝毫觉察不到时间的流逝。直到远处传来寺院的钟声,他们才意识到已到了黄昏。叙谈时间之长久,心情之激动,谈话之热烈,正表现至亲情谊的深长。尾联“言别”。“明日巴陵道,秋山又几重。”表弟要向巴陵(今湖南岳阳)方向而去,路途遥远,重山阻隔,不知到什么时候再能相会?诗人不说离别,却给我们描绘了一幅关山重重的秋景图。秋山重叠,不知“几重”,实写分别后,越离越远,不易再相见;暗写时世维艰,阻隔重重,不知何日再相逢。后会难期的惆怅心情,跃然纸上。这首诗全用白描的手法,场景典型,细节生动,语言自然、朴素而又精炼,感情真挚深厚,层次分明地再现了离乱中人生聚散的生动一幕,读来令人回肠荡气。它是李益历来被人传诵的一首优美小诗。

喜见外弟又言别

十年离乱后,长大一相逢2。

问姓惊初见,称名忆旧容3。

别来沧海事,语罢暮天钟4。

明日巴陵道,秋山又几重5。

【释】

1.外弟:表弟,所指未详。

2.十年离乱:长时间的动荡与分离。作者幼年便历经“安史之乱”,此后,又目睹社会的不断动荡,故云。

3.初见:犹言乍一见,刚刚见到。

4.沧海事:指沧桑巨变的世事。用的是传说中的麻姑仙人见沧海变桑田的典故。

5.巴陵:唐代岳州巴陵郡,郡治在今湖南省岳阳县。

【译】

多年离散之后相逢,

我们已经不再是儿童。

问起姓来,

不由得惊讶我们为何

(是表亲却又)初次见面,

待称呼了名字,

才渐渐地回忆出了当年熟悉的面容。

多年相别,世事真如沧海巨变,

细语刚说,不觉已是日落长空,

隐隐传来了钟的余声。

唉!明天的巴陵道上,

那遮拦望眼的秋山

重重叠叠、叠叠重重……

【评】

此诗写自己与表弟经十年乱离,杳无音讯,倏然相逢,惊喜惊诧之意;倏然相逢,却又要倏然握别,充满秋山巴陵之悲。由喜至惊、由叹婉至悲别,一气旋折,跌宕起伏却又情融神会,宛然如目。如宋人范晞文评:“久别倏逢之意,宛然在目,想而味之,情融神会,殆如直述。前人谓唐人行旅聚散之作,最能感动人意,信非虚语”。(《对床夜语》卷五)

首联“十年离乱后,长大一相逢”,标示“十年离乱”之背景,遂使兄弟十年长别,有了丰富的历史内涵,可谓以小见大者;以“十”对“一”,暗写其事之独特、之怪异以及欣喜的心情;颔联“问姓惊初见,称名忆旧容”,深化这种特殊历史背景下的怪异、独特现象,转入惊奇的心境;颈联“别来沧海事,语罢暮天钟”,最为警醒深重,十年不见,何等漫长,此十年,又非平时之十年,而是残酷的战乱十年,多少变化,真如沧海之变成桑田。说“语罢”却又怎能说得完,直如暮天里的钟磬之音,欲绝未绝、如丝如缕;更兼之,明天我们兄弟中的一人,就要踏上那巴陵古道呢!结句承钟音而遐思,更多几分惆怅,几多回味!

喜见外弟又言别

李益

十年离乱后,长大一相逢。

问姓惊初见,称名忆旧容。

别来沧海事,语罢暮天钟。

明日巴陵道,秋山又几重。

“十年离别后,长大一相逢”,说明分离时间之长,而且,这是“离乱”的十年!经过安史之乱后,他与表弟有幸相聚一晤,怎能不“喜”呢?从“长大”二字看,表明诗人与表弟离别时,年龄都很小。从小分离到“长大”相逢,出乎意外,难得“一”逢;相别之苦,相见之难,“一”言难尽呵!“问姓惊初见,称名忆旧容”,表示初见时的惊诧之情。诗人抓住“惊”字,摄下“初见”的“镜头”。接着,便相互“称名”,这才算是二人真正相识了。“忆旧容”,表明诗人一面端详表弟的面容,一面追忆起孩提时的许多饶有兴趣的往事,勾起他多少甜蜜的回忆呵!此时此刻,相逢之“喜”达到了高潮。这既符合生活的真实,又富有感情的变化。从“问”到“惊”,从“称”到“忆”,把“初见”时的一刹那间画面,绘声绘色绘神地呈现在读者面前,给人以美的艺术享受。“别来沧海事,语罢暮天钟”,表现诗人与表弟畅叙情怀的场面。阔别十年,人世沧桑,往事如潮,涌上心间。这里,借用“沧海”,以喻所言事物变化之大;借用“暮钟”,以喻谈话时间之长,从中衬托出他们之间深厚情谊。

“明日巴陵道,秋山又几重”,表现诗人对表弟的关切之情。“明日”,不完全是实指具体时间,还应包含有“往后”的意思。以“秋”形容“山”,给人一种凄凉萧瑟之感,即人们常说的悲秋。它喻示着表弟即将面临着艰难险阻。从而寄托着无限惆怅的心情。

- snout:是什么意思

- snow是什么意思

- snowball是什么意思

- snowbunting是什么意思

- snowdon是什么意思

- snowdon,anthony armstrong jones, 1st earl of是什么意思

- snowdrop是什么意思

- snow goose是什么意思

- snow leopard(或ounce)是什么意思

- snowmobile是什么意思

- snow-on-the-mountain是什么意思

- snowshoe hare(或varying hare)是什么意思

- snowy mountains是什么意思

- snowy owl是什么意思

- snow,charles percy, 1st baron是什么意思

- snow,edgar是什么意思

- snt是什么意思

- snub是什么意思

- snuff是什么意思

- snug是什么意思

- snug:是什么意思

- snyders frans 斯尼德斯是什么意思

- snyders,frans是什么意思

- snyder,gary是什么意思

- so是什么意思

- soak是什么意思

- soames,arthur christopher john, baron是什么意思

- soane,sir john是什么意思

- soap是什么意思

- soapstone(或 steatite)是什么意思

- soapwort(或bouncing bet)是什么意思

- soar是什么意思

- soares mario 苏亚雷斯是什么意思

- soares,anthony x.是什么意思

- soares,mario是什么意思

- soaring是什么意思

- sob是什么意思

- sober是什么意思

- sober-blooded是什么意思

- sober-suited是什么意思

- sobers,sir garfield st aubrun(或gary sobers)是什么意思

- sobha是什么意思

- sobhana是什么意思

- sobhanika是什么意思

- sobhika是什么意思

- sobieski是什么意思

- sobre是什么意思

- sobriety是什么意思

- sobro是什么意思

- sobrop是什么意思

- socage是什么意思

- so-called是什么意思

- soccer是什么意思

- soccer(或association football)是什么意思

- sochaux 索肖是什么意思

- sochi是什么意思

- sociable是什么意思

- social是什么意思

- social contract是什么意思

- social credit是什么意思