喜树碱类

喜树碱类

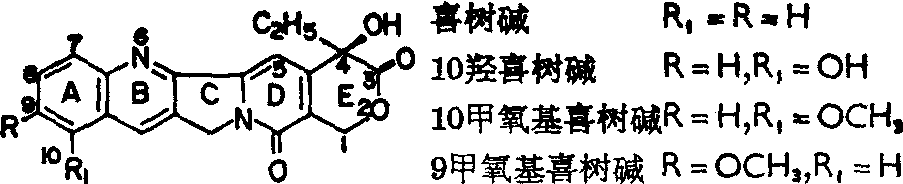

喜树碱类系从中国特有植物珙桐科乔木喜树(Campto-theca accuminata Decaisene) 中所含的一类以喜树碱(camptothecin)为代表的五个环系的内酯生物碱。50年代后期发现喜树提取液明显地抑制实验动物肿瘤生长。1966年分离和测定了喜树碱的结构。为黄色针状结晶,m.p.264~267℃(亦有报道275~277℃,287~288℃)与酸不能成稳定的盐,不溶于酸。随后又提取出含量较低的有抗肿瘤活性的10羟、10甲氧和9甲氧喜树碱,后者与喜树碱共存于Olacaceae科Mappia foetida植物中。1971年首次报道喜树碱的全合成。我国在70年代初亦开始了对喜树碱的化学、药理和临床试用的研究。

喜树碱对多种实验动物实体瘤和白血病有明显的抑制作用。它为核酸合成的强抑制剂,抑制DNA和RNA的合成,不影响蛋白质合成。对大分子RNA的抑制强于对小分子RNA。使DNA断裂为碎片,对线粒体没有影响。对RNA的抑制完全可逆,而抑制DNA只是部分可逆。S期细胞对它最敏感。以上实验均以喜树碱钠盐进行,在中性和碱性条件下,钠盐不转变为内酯,故钠盐的实验结果能否说明喜树碱的作用尚待证明。

喜树碱与甲氨蝶呤、6-巯基嘌呤、阿糖胞苷,左旋天冬酰胺酶、长春新碱、卡氮芥等抗肿瘤药物均不产生交叉耐药。

1970年国外曾报道喜树碱在临床上对消化道肿瘤有效,但认为毒性较大。

喜树碱已在我国正式应用于临床,对胃癌、结肠癌、直肠癌、口腔颌面部癌、腺样囊性癌及膀胱癌有一定疗效。混悬剂在肝、肾和骨组织以及血液中浓度较高。临床上用混悬剂治疗肝癌和白血病有效。

毒性反应主要为泌尿道刺激症状,如尿频、尿痛和尿血。此外,有胃肠道反应、脱发、白细胞减少及皮疹等不良反应。动物实验发现加用甘草单铵盐可减轻毒性。

参考剂量:静注每日一次,每次10mg,或每次20mg,隔日一次,140~200mg为一疗程。混悬剂静注每次2.5~5mg,每周2次,50mg为一疗程。

70年代初进行了较系统的结构改造,研究认为分子中ABCD四个环对RNA合成抑制是必要的。对DNA的断裂的作用则与E环有密切关系。抗肿瘤活性与ABCD平面环系和E环的α-羟基内酯环的存在有关。A环上小基团的取代如10-羟,10-甲氧,12-羟,12-甲氧,12-氯,9-甲氧等均能保持原有活性,有的还有所提高。

10-羟喜树碱亦已在我国临床应用,其抗瘤谱与喜树碱相同,毒性较低,很少引起血尿和肝肾功能损伤。静注剂量每日或隔日一次,每次4~6mg。

☚ 鬼臼毒类 三尖杉酯碱类 ☛

- 是什么意思

- 是什么意思

- 宫是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 部是什么意思

- 是什么意思

- 乐是什么意思

- 会是什么意思

- 侍是什么意思

- 喜是什么意思

- 坐是什么意思

- 处是什么意思

- 寝是什么意思

- 席是什么意思

- 息是什么意思

- 戏是什么意思

- 服是什么意思

- 歌是什么意思

- 殿是什么意思

- 游是什么意思

- 私是什么意思

- 聚是什么意思

- 衣是什么意思

- 言是什么意思

- 设是什么意思

- 贺是什么意思

- 赏是什么意思

- 闲是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 汗国是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 是什么意思

- 娥是什么意思

- 是什么意思

- 龜紐是什么意思

- 龜綬是什么意思

- 龜纽是什么意思

- 龜绶是什么意思

- 龜鈕是什么意思

- 龜钮是什么意思

- 郎是什么意思