口腔的发生

口腔最初为一突伸入前脑及上、下颌之间的外胚层小凹陷,称为口凹或原始口,是胚胎头褶形成的后头部腹面外胚层凹陷而成,其边缘为额鼻突、上颌突和下颌突。

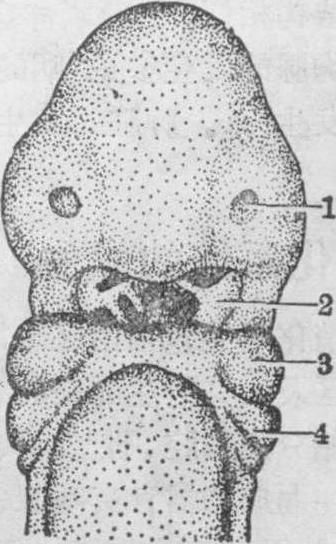

口凹的外胚层与前肠头端腹面的内胚层直接相连,形成口咽膜。胚胎第4周时,口咽膜破裂,口凹即与前肠相通(图1),其本身即分化为口腔各部,故从来源上,口腔顶板、舌前部、齿、齿龈、唇及唾腺等是由外胚层形成,而口腔后部近咽喉及舌的后部,则由内胚层形成。

图1 口咽膜(第24~25天,2.5mm)

1.嗅窝 2.口咽膜 3.下颌突 4.第2鳃弓

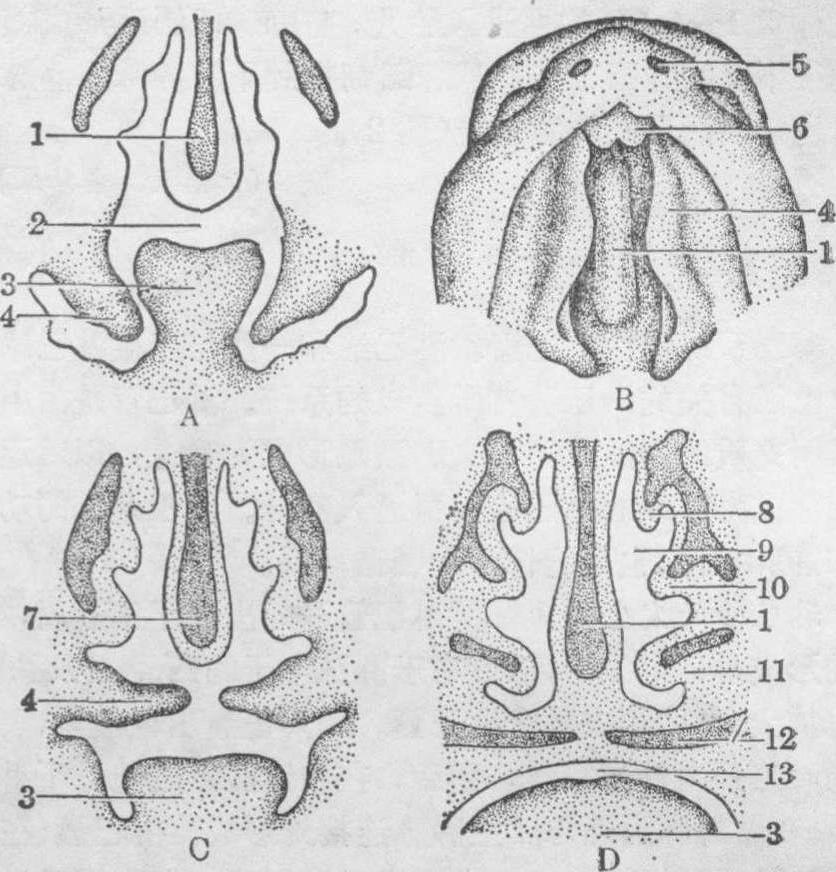

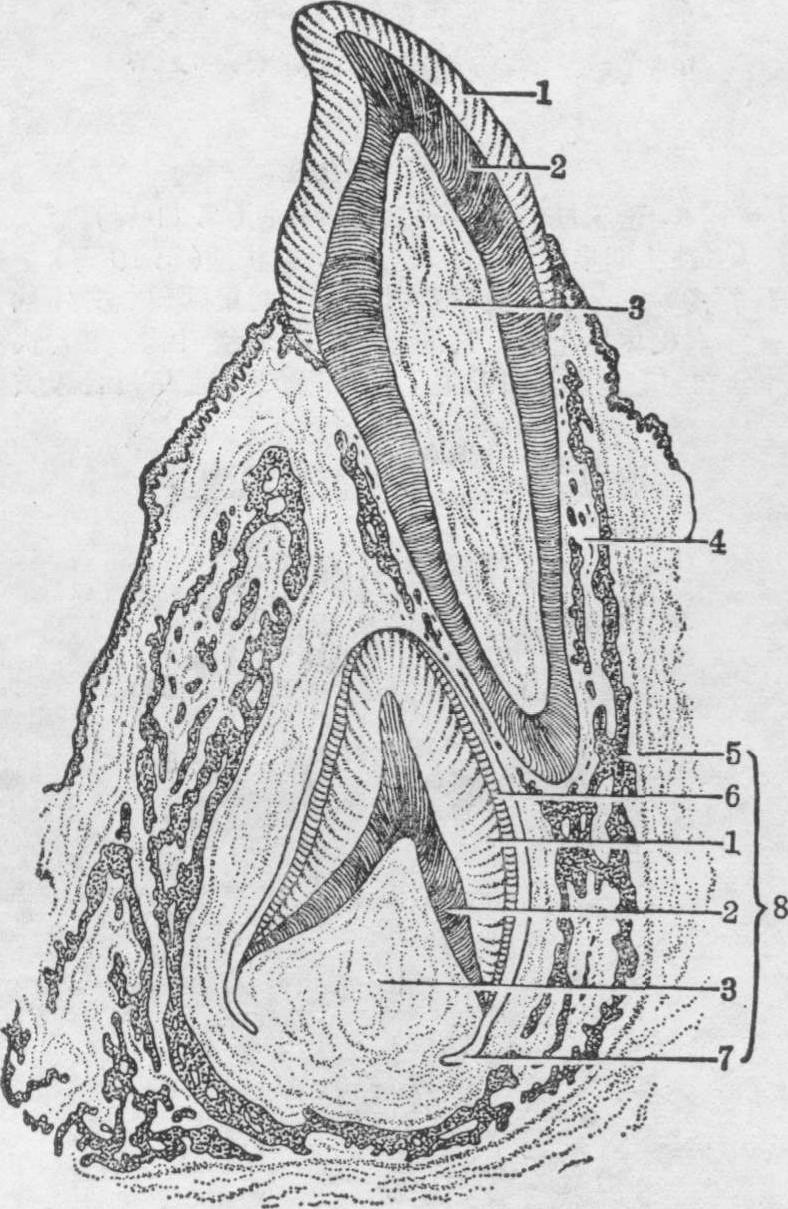

口腔顶板(腭)的发生 7周时,原始口腔与原始鼻腔(嗅窝的腔隙)相通。8周末期,左、右上颌突内表面长出一对板状突起,称为外侧腭突。左、右外侧腭突呈水平方向,互相在原始口腔中线合拢,形成为口腔顶板的腭的大部,将原始口腔和原始鼻腔分隔成口腔和鼻腔(图2)。腭前部以后骨化成为硬腭,腭后部不骨化,形成为软腭。左、右软腭的后端合并处膨大形成悬雍垂。

唇与齿龈的发生 原始口腔边缘的上、下颌在7周时各出现一条外胚层增生而成的唇板,8周时它下凹形成唇沟,将原始颌分为二部,在外方的称为唇,内方的部分成为齿龈,为牙齿发生的地区。

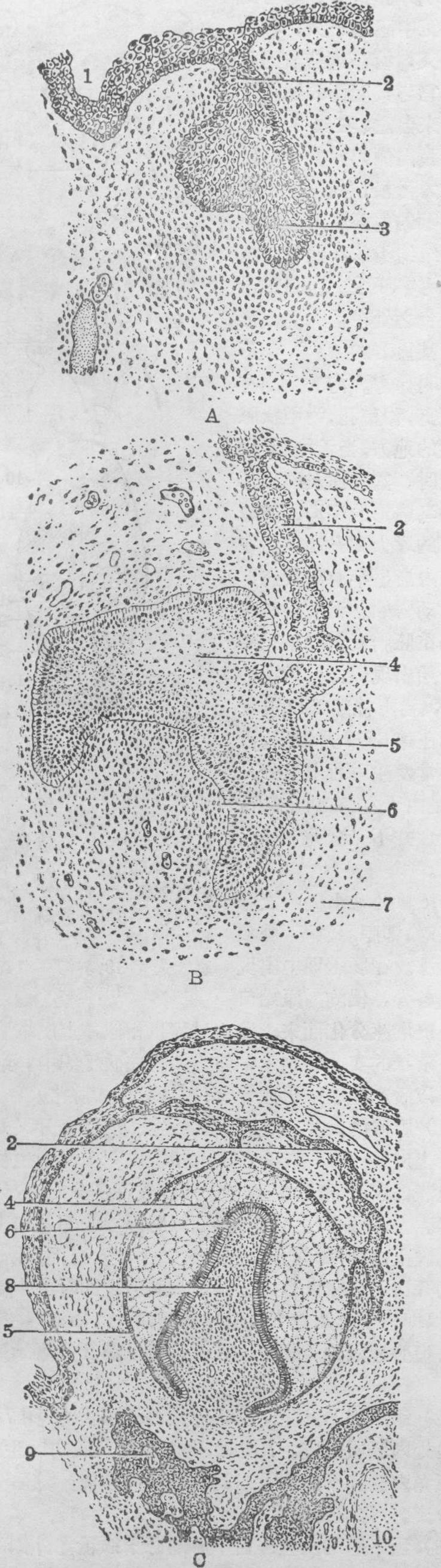

牙的发生 牙由两个胚层分化而来,牙釉质来自外胚层,牙齿质、牙骨质和牙髓则来自中胚层。人胚第7周时,口腔已具雏形。上、下颌的上皮沿着口凹边缘形成一弓状增厚部的唇板,唇板的上皮增生,并向深部的中胚层陷入形成唇沟,唇沟将唇和牙龈分开。9周时,牙龈基部上皮增生,并伸入深部的间充质,形成牙板。牙板末端上皮继续增生,形成一团状结构称为牙釉器。在牙釉器下方的结缔组织形成牙乳头,在牙乳头外面的结缔组织包围牙釉器和牙乳头形成牙囊,牙釉器、牙乳头、牙囊三者合称牙胚。

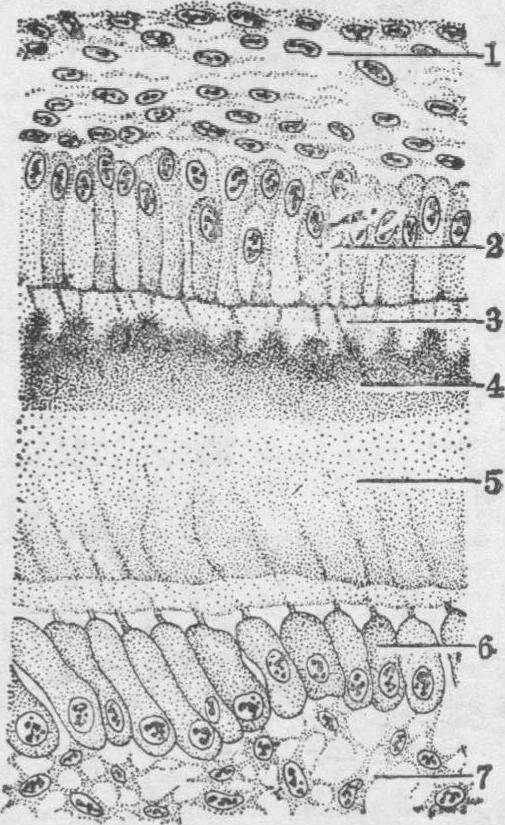

牙釉器最初呈蕾状,是一团密集的上皮细胞,体积较小,以后形成帽状和钟状。帽状的牙釉器结构包括最外一层扁平细胞,称为外釉上皮,最内为一层柱状细胞,称内釉上皮。在内、外釉上皮之间的细胞呈星状,有突起,突起相互连接成网,网眼间充满粘性液体,此层称星网层或称釉网(釉髓,见图3)。

图2 原始口腔的分隔(第6~10周)

A、B. 61/2周 外侧腭突呈垂直方向生长 C.71/2周外侧腭突转向水平方向生长 D.第10周

1.鼻中隔 2.原始口腔 3.舌 4.外侧腭突 5.外鼻孔 6.正中腭突 7.鼻中隔软骨 8.上鼻甲 9.鼻腔 10.中鼻甲 11.下鼻甲 12.腭骨 13.口腔

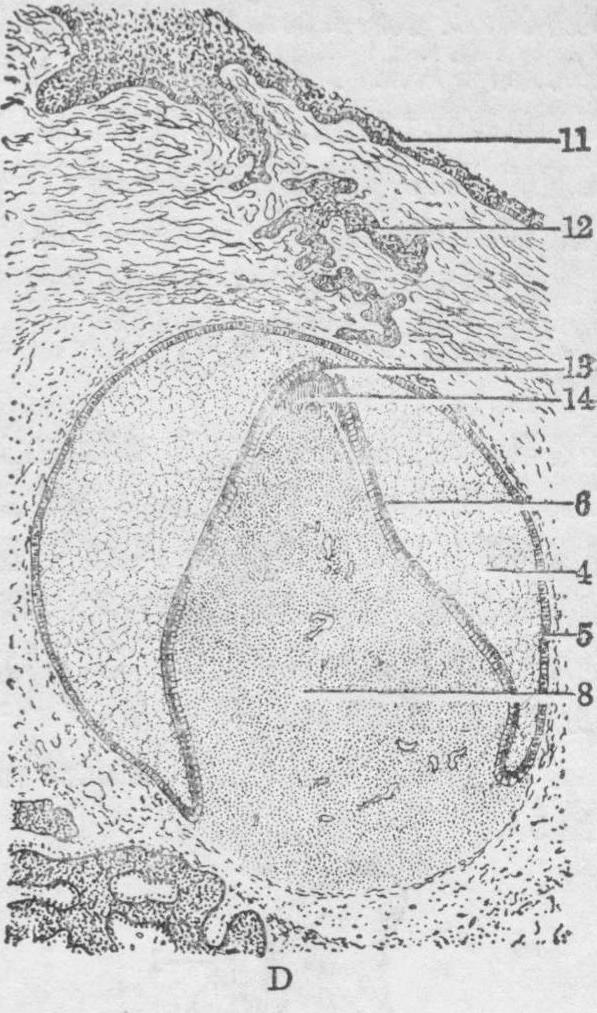

釉质形成的过程要经过釉质基质形成和钙化两个步骤。釉质基质是由内釉上皮分化而成的成(造)釉质细胞产生的。最先成釉质细胞排列成一定的形式,决定了牙冠的形态,以后成釉质细胞变长,同时诱导邻近牙乳头中的间充质细胞,成为成层排列的成(造)牙质细胞。成牙质细胞分泌前牙质,沉积在成釉质细胞内侧,生成一层层前牙质,以后钙化而成为真正的牙质。这种新形成的牙质反过来又诱导成釉质细胞产生釉质。所以,在牙胚早期,牙釉器和牙乳头的作用是相互诱导的。成釉质细胞高柱状,核椭圆形,位于细胞基部,核下有线粒体,核上有高尔基复合体,大量粗面内质网和分泌颗粒,细胞顶部有突起,称Tomes突(图4)。分泌颗粒内含有糖蛋白,它们是在高尔基复合体内形成,然后运送到Tomes突的末端,以胞吐方式排出于细胞外而形成釉质基质。牙釉质的形成是从牙冠尖端开始,逐渐向牙根方向发展,一层一层向外增厚时,成釉细胞层随之向外推移,直到牙冠的形态定形。这些牙釉质钙化后形成棱形的釉柱,构成齿冠部的釉质。牙釉质的钙化在胚胎第6周开始,直至晚期才能完成。成釉细胞层在出牙前即行退化消失。成牙质细胞也为长柱状,在细胞的顶部有终末网及突起,随着细胞产生的前牙质的增厚,细胞逐渐向牙乳头中心方向后退。突起内有微丝和分泌颗粒(图4)。其末端的突起不断伸长形成牙质纤维,并促使成牙质细胞进一步向后退移。但突起及牙质纤维均被包埋在牙质形成的小管内。在牙质中还有一种嗜银的Korff纤维,来自牙乳头深层细胞,穿过成牙质细胞层后,呈扇形展开排列,并转变为胶原纤维,分布于牙质小管周围。前牙质钙化后形成牙质与牙釉质,共同形成为牙齿的固体部分。牙乳头内的间充质以后分化形成牙髓。牙质细胞层终生存在,并能继续填补牙质。

图3 牙的发生

A.蕾状期(第8周) B.帽状期(第11周)C.钟状期早期(第14周) D.钟状期(第19周)

1.唇沟 2.牙板 3.牙釉器始基 4.星网层 5.外釉上皮 6.内釉上皮 7.间充质 8.牙髓9.骨 10.软骨 11.口腔上皮 12.退化的牙板 13.釉质 14.牙质

图4 釉质和牙质的形成

1.星网层 2.成釉质细胞 3.Tomes突 4釉质 5.牙质 6.成牙质细胞 7.牙髓

牙骨质的形成与牙根上皮鞘有重要关系。在牙冠形成后,牙根上皮鞘发育增生,长入间充质内而形成牙根的模式。在鞘的外侧,牙囊内层的结缔组织增生并穿过上皮鞘,使之裂分成许多片段,此时,其中的成纤维细胞沿根部牙质表面的单层立方细胞,形成牙骨质细胞层,这些细胞有分泌骨质的功能,生成的牙骨质包围于牙根牙质之外,参与牙槽骨的形成。随着牙齿的发育和颌骨的骨化,牙囊外层细胞的成骨活动,每个牙齿周围(除牙冠外),均形成齿槽骨。牙囊内一些细胞形成牙周膜,其中的纤维连贯牙骨质与齿槽骨。

人类牙齿有乳齿与恒齿之分,其构成及发生过程基本相同。人胚第10周时有20个乳齿始基,但均在出生后长出。当乳芽的牙板出现时,恒牙的牙板也随着发生,位于乳牙牙釉器的舌侧。在胚胎发育至7~8月时,恒牙的牙釉器完全形成,为将来恒牙长出作准备。待儿童6~7岁时,一部分乳牙周围组织逐渐变松,同时,由于受恒牙生长力的压迫,乳牙终于脱落,恒牙即由原牙槽中长出,代替乳牙(图5)。

图5 乳牙和恒牙的关系

1.釉质 2.牙质 3.牙髓 4.齿槽骨 5.骨 6.釉质上皮 7.牙根鞘 8.恒牙

异位牙常见,一般较轻微,易矫正,偶尔可长在腭上或在向唇面的牙龈底部。

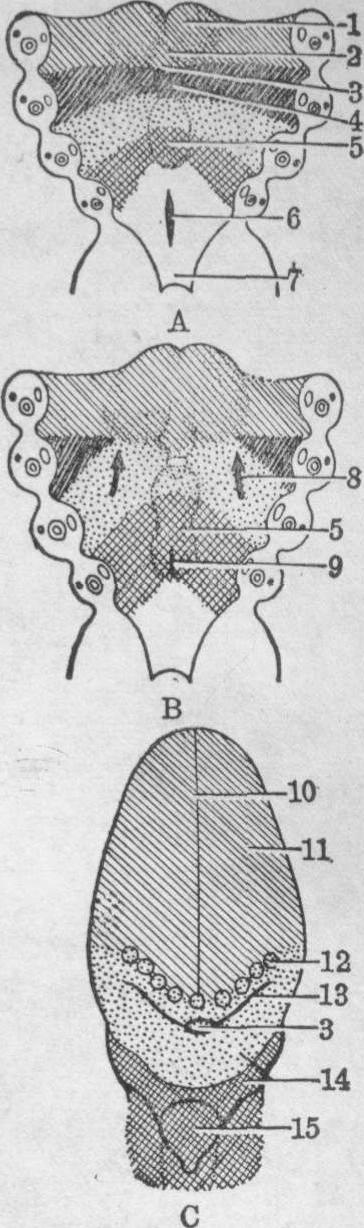

舌的发生 舌由原始咽区的鳃弓底板演变而来。胚胎第4周时,在第1和第2鳃弓之间的咽底板发生一个隆起,称为奇结节。在奇结节的前侧方,起源于第1鳃弓的间充质增生增厚,又产生两个隆起,称为外侧舌膨大。第6周时,外侧舌膨大增生迅速,彼此并合,且与后端奇结节相融合而形成舌体部,其粘膜上皮来自口腔的外胚层(图6)。同时,第2鳃弓的咽底正中隆起一突,称为联合突,恰在奇结节的后方。它与其尾侧的鳃下隆凸 (来自左、右第3、4鳃弓的腹内侧部) 并合而发育成为舌根,其粘膜上皮来自咽的内胚层。舌的肌肉、结缔组织和血管来源于鳃弓中胚层。舌根和舌体并合之处在舌的背面形成不甚显著的“V”字形沟,叫界沟。沟的顶点有一浅窝,称盲孔,为甲状腺发生的地方。当舌体、舌根扩大时,其前面及两侧形成一马蹄形的深沟,随着舌体的增大和升高,舌在口腔内渐呈半游离状态,能活动自如。舌乳头和味蕾约在胚胎发育的第8~9周开始出现,但与舌咽神经Ⅸ、舌下神经Ⅻ的联系则在第6~7月以后。舌在异常发生时可出现分叉舌,是由于左、右两个侧舌膨大合并不完全形成的,罕见。

图6 舌的发生

A.第4周 B.第6周 C.成人

1.侧舌膨大 2.奇结节 3.盲孔 4.联合突 5.鳃下隆凸 6.喉气管沟 7.食管 8.第3对动脉弓中胚层移动 9.声门 10.正中沟 11.舌体 12.轮廓乳头 13.界沟 14.舌根 15.会厌

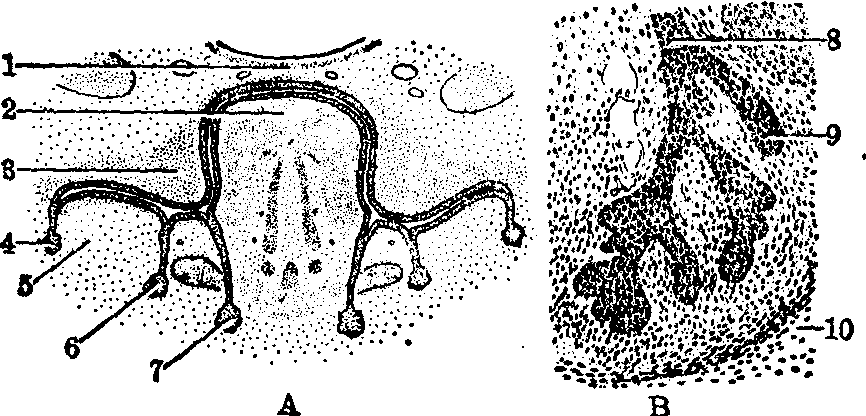

唾液腺的发生 唾液腺有三对,即腮腺、颌下腺和舌下腺。在胚胎期中出现时期各异,但均为原始口腔上皮增生分化而来。发生过程也相似,上皮细胞增生初呈条状的实心细胞索,伸生入间充质组织中,继续分支。以后产生腔隙形成导管,末端分化为腺泡。

(1)腮腺的发生: 起源于靠近上、下颌突分叉处的外胚层上皮(图7)。第6~7周时,上皮芽向深处生长,在嚼肌表面和下颌后窝处,上皮芽分成许多分支,分化为腺末房。上、下颌突会合成颊部后,腮腺导管即开口于该处颊粘膜上。腮腺导管开口的位置随个体发育而有所变化,最初开口于正在发育的上颌第1乳磨牙的对侧,在3~4岁时,即位于上颌第2乳磨牙的对侧;12岁时,位于上颌第1恒磨牙冠的对侧; 成人时,位于第2恒磨牙冠的对侧。

(2)颌下腺的发生: 颌下腺起源于颌舌沟(图7)舌下肉阜处内胚层上皮。7周时,上皮芽沿口底向后生长,在上颌角内侧和下颌舌骨肌的后缘转向腹侧,然后分成许多分支,分化成腺泡和腺管。

(3)舌下腺的发生: 舌下腺起源于颌舌沟外侧的内胚层上皮,它由10~20个分开的上皮芽发育而成。8周时,这些上皮芽向舌下区生长,形成许多小腺,并分别保留各自的导管,开口于颌下腺导管开口的外侧,但有时通入颌下腺导管而不另行开口。

图7 唾液腺的起源与生长

A.2月人胚,经颌骨的切面 B.2月时颌下腺分支情况

1.口凹顶 2.舌 3.外侧腭突 4.腮腺 5.下颌齿龈 6.舌下腺 7.颌下腺 8.总导管 9.分支 10.被膜

- overfrequency是什么意思

- overgear是什么意思

- overgild是什么意思

- overglance是什么意思

- overglass是什么意思

- overglaze是什么意思

- overgo是什么意思

- over-great是什么意思

- overgrow是什么意思

- overhand是什么意思

- overhang是什么意思

- overhappy是什么意思

- overhaul是什么意思

- overhead是什么意思

- overhear是什么意思

- overheat是什么意思

- overhit是什么意思

- overijssel是什么意思

- overijssel 上艾瑟尔是什么意思

- over-indebtedness是什么意思

- over-individual是什么意思

- over-inhabit是什么意思

- over-insure是什么意思

- overinterpretation是什么意思

- over-invest是什么意思

- overissue是什么意思

- over-joy是什么意思

- overjoy是什么意思

- over-justification是什么意思

- overkill是什么意思

- overknee是什么意思

- overland是什么意思

- overlanders是什么意思

- overland park是什么意思

- overlap是什么意思

- overleap是什么意思

- overlearn是什么意思

- overleather是什么意思

- overleaven是什么意思

- overlie是什么意思

- overline是什么意思

- overlive是什么意思

- overload是什么意思

- overlook是什么意思

- overlooking是什么意思

- overlord是什么意思

- overlusty是什么意思

- overman是什么意思

- overmantel是什么意思

- overmark是什么意思

- overmaster是什么意思

- overmatch是什么意思

- overmatched是什么意思

- over-matching是什么意思

- overmike是什么意思

- overmount是什么意思

- over-mounting是什么意思

- over-name是什么意思

- overnervous是什么意思

- overnight是什么意思