十二经脉

太极拳内功理论。为经络系统中的重要组成部分。在太极拳的行气、导引中均涉及此系统。《灵枢》曰:“夫十二经脉者,内属于府藏,外络于肢节。”十二经脉为手、足三阴三阳经的总称,具体为: 手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足厥阴肝经。

十二经脉

人体十二条经脉的合称。它们隶属于十二脏腑,是经络的主体,故又称为十二正经。共有:手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足厥阴肝经。十二经脉的阴经皆属脏而络腑,阳经皆属腑而络脏。其循行走向是:手三阴经从胸走手,手三阳经从手走头,足三阴经从足走腹,足三阳经从头走足。它们互相联系而又交叉地循行全身,内外相贯,如环无端。

十二经脉twelve channels

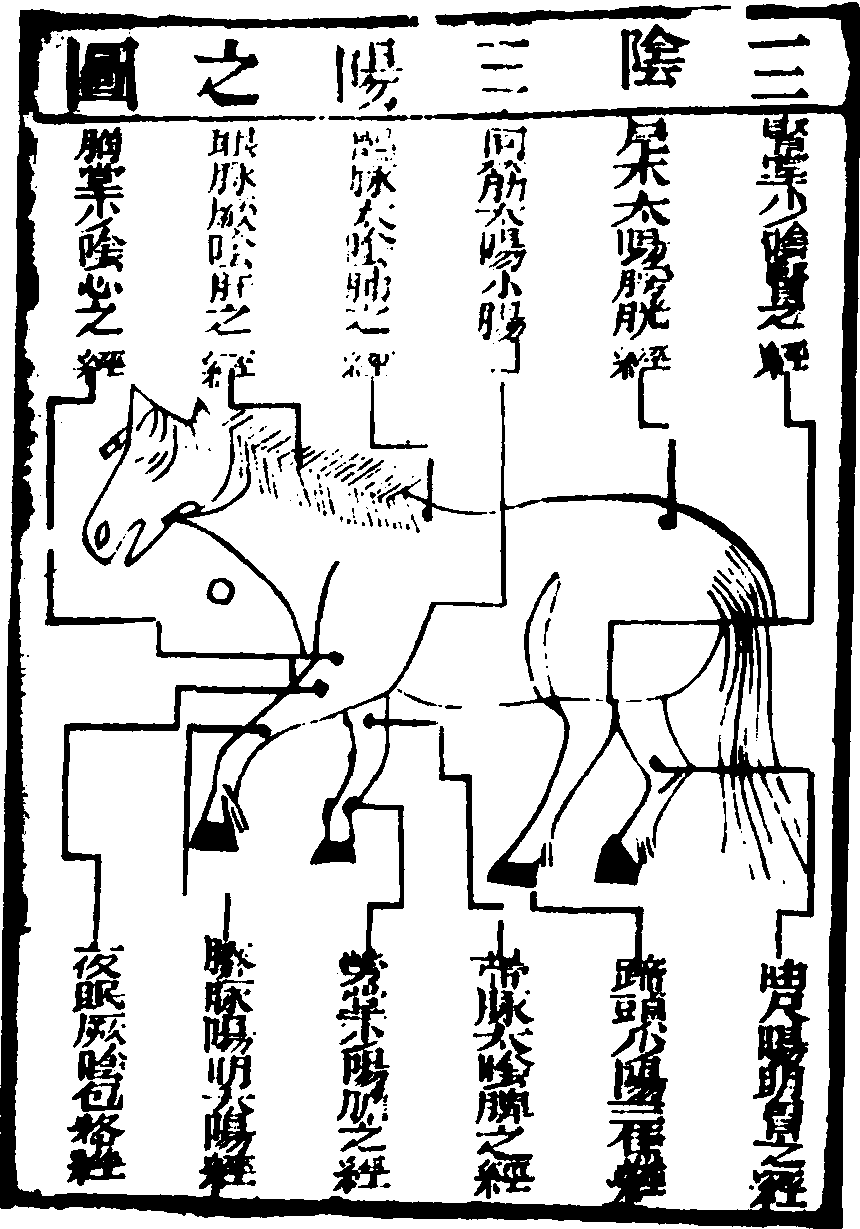

前后肢三阳经、三阴经的总称。是经络系统的主体,又称十二正经。五脏六腑加心包络,共十二脏腑,各系一经,在动物体构成十二道经络通路,分布于胸背、头面和四肢,均左右对称,共24条。它们内联脏腑,外络肢节,将动物体内外连贯起来,成为一个有机的整体。关于人体十二经脉的循行及所主病证,在《黄帝内经》中已有详细记载。中兽医古籍《司牧安骥集》绘有标明十二经脉名称的“六阴六阳之图”,到《元亨疗马集》改为“三阴三阳之图”(图1),并明确提出“牛马周身有十二道经脉”,但对其具体循行没有描绘和记述。现代中兽医文献中的马体十四经脉循行图,是根据针灸、针麻的大量临证实践,并参照人体十四经脉的循行而描绘的。

图1 三阴三阳之图

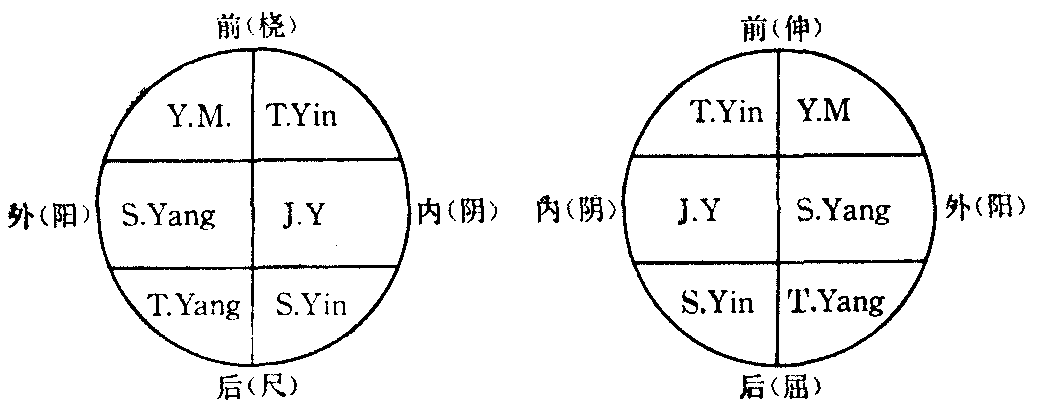

十二经脉的名称分类 十二经脉有前肢经、后肢经、阴经、阳经之别,各经的命名是根据其所联属脏腑的阴阳属性及其在动物体的循行部位不同而定的。阳经属腑,行于四肢外侧,且阳明在前缘,少阳在中央,太阳在后缘;阴经属脏,行于四肢内侧,且太阴在前缘,厥阴在中央,少阴在后缘;前肢经行于前肢,后肢经行于后肢(表)。

十二经脉名称分类

| 阴 经 (属脏) | 阳 经 (属腑) | 四肢循行部位 (阴经行于内侧, 阳经行于外侧) |

| 前肢太阴肺经 前肢厥阴心包经 前肢少阴心经 后肢太阴脾经 后肢厥阴肝经 后肢少阴肾经 | 前肢阳明大肠经 前肢少阳三焦经 前肢太阳小肠经 后肢阳明胃经 后肢少阳胆经 后肢太阳膀胱经 | 前 缘 中 央 后 缘 前 缘 中 央 后 缘 |

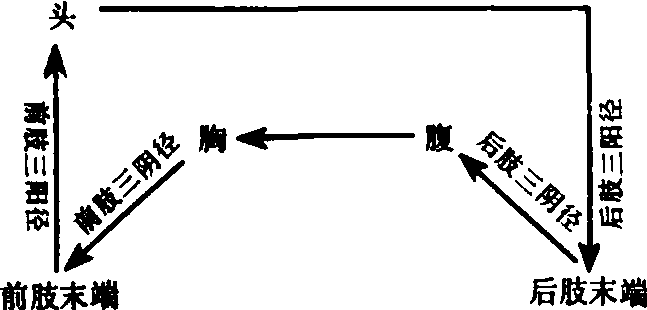

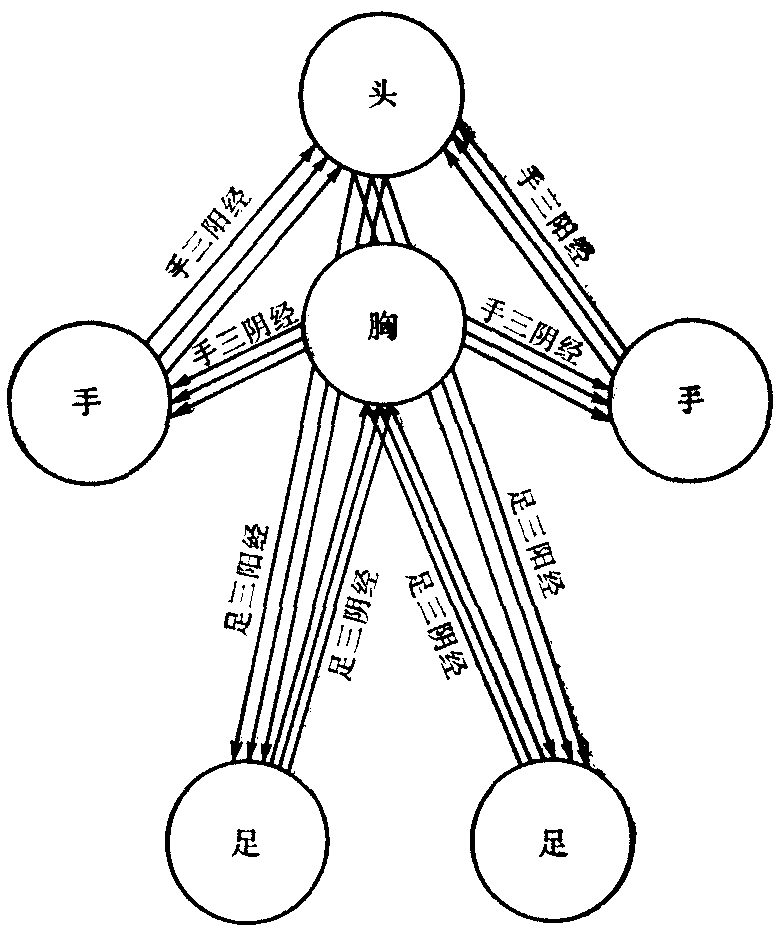

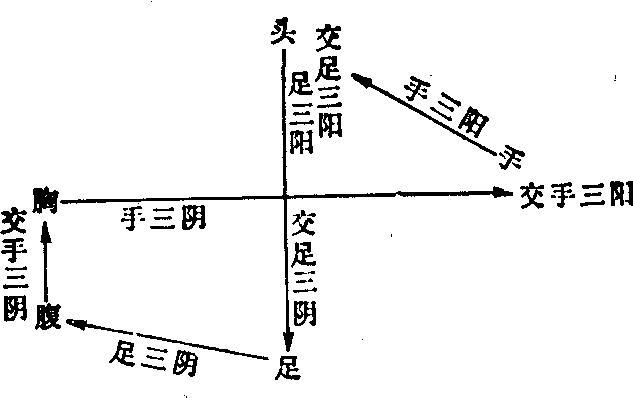

十二经脉的循行交接 十二经脉的循行和交接有一定的规律。前肢三阴经从胸部开始,经前肢内侧至前肢末端,与前肢三阳经相交;前肢三阳经从前肢末端起始,经前肢外侧上达于头,与后肢三阳经相交; 后肢三阳经从头起始,过躯干, 经后肢外侧至后肢末端,与后肢三阴经相交; 后肢三阴经从后肢末端起始, 经后肢内侧过腹部,抵达胸部,与前肢三阴经相交(图2)。这样构成一个阴阳相贯, 如环无端的循行经路。由于前后肢三阳经在头部交接, 故称“头为诸阳之会”; 前后肢三阴经在胸部交接, 故称“胸为诸阴之会”。营气在十二经脉运行时, 还有一条分支, 即由前肢太阴肺经起始, 传注于任脉, 上行通连督脉, 循脊背, 绕经阴部,又连接任脉,到胸腹再与前肢太阴肺经衔接, 这样, 就构成了十四经脉的循行通路。

图2 十二经脉走向交接示意图

十二经脉的表里关系 十二经脉与内在脏腑均有特定的络属联系。每一条经脉都与其脏或腑直接相连,称“属”; 与其相表里的腑或脏相联系, 称“络”。阳经皆属腑络脏, 阴经皆属脏络腑。阴阳两经之间的表里关系, 与脏腑之间的表里关系相一致。阳明与太阴相表里, 少阳与厥阴相表里, 太阳与少阴相表里。凡是有表里关系的经脉, 均循行分布于四肢两个侧面相对位置, 并在前肢末端或后肢末端交接。由于十二经脉存在着这种表里络属联系, 所以在生理上是彼此相通的, 病变也是互相影响的。

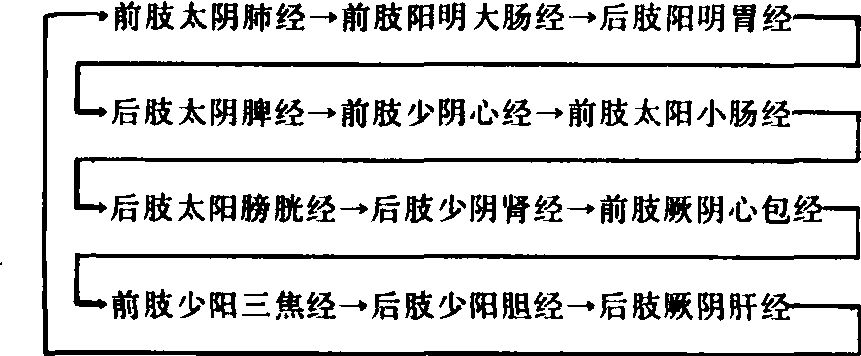

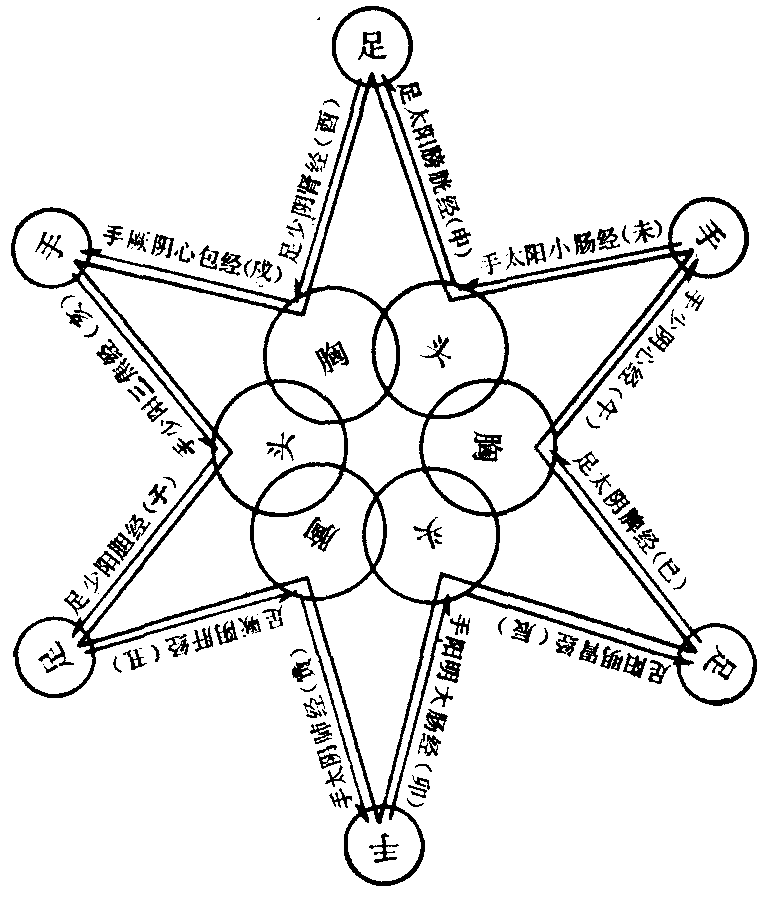

十二经脉的流注次序 十二经脉分布在动物体的内外, 其中的气血流注是循环相贯的。即从前肢太阴肺经开始, 依次传至后肢厥阴肝经, 再传至前肢太阴肺经(图3),首尾相贯, 环流不止, 使机体进行正常的新陈代谢, 维持各组织器官的功能活动。

图3 十二经脉的流注次序

十二经脉

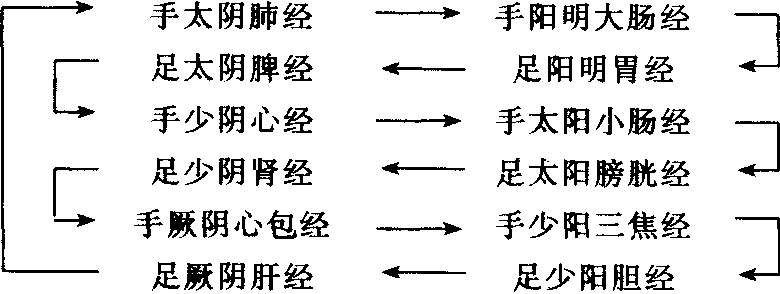

亦称十二正经。是人体手、足三阴三阳十二条主要经脉的合称。《灵枢·海论》:“夫十二经脉者,内属于府藏,外络于肢节。”是人体运行气血的主要通道,也是经络系统的主体。十二经脉按阴阳属性分布于人体,四肢部阳经在外侧,阴经在内侧;太阴、阳明在前(外),少阴、太阳在后(内),厥阴、少阳在中。手足三阳经脉皆会于头部,阳明在前,少阳在侧,太阳在后。胸腹部分布着手足三阴经脉及足阳明经,腰背部为足太阳所过,侧胸腹为足少阳所过。十二经脉的循行规律,《灵枢·逆顺肥瘦》:“手之三阴,从脏(胸)走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹(胸)。”并按五行属性互为表里,阴经属脏络腑,阳经属腑络脏。十二经脉的名称及流注顺序是:手太阴肺经→手阳明大肠经→足阳明胃经→足太阴脾经→手少阴心经→手太阳小肠经→足太阳膀胱经→足少阴肾经→手厥阴心包经→手少阳三焦经→足少阳胆经→足厥阴肝经。详十二经脉各条。

十二经脉

经络系统中12条正经的总称。这12条正经的名称是:手太明肺经、手少阴心经、手厥阴心包经、手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太阳小肠经、足太阴脾经、足厥阴肝经、足少阴肾经、足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经。十二经脉是经络系统的主干部分,手经行于上肢,足经行下肢;阴经行于四肢内侧,属脏;阳经行于四肢外侧、后侧,属腑。它们的走向与交接规律是,手三阴经从胸中脏器走向手指,在上肢太阴在前、少阴在后、厥阴在中;手三阳经从手指走向头面,而后下行腹中止于本腑,在上肢阳明行前、太阳行后、少阳行中,在头面阳明行面与额部、太阳行面颊头顶与头后部、少阳行头侧部;足三阳经从头面走向足趾,于腹中属本腑,在躯干下肢阳明行前、太阳行于后、少阳行于中(侧面);足三阴经从足趾走向腹中属于本脏,在下肢太阴行前、少阴行后、厥阴行中(内踝上8寸以下部位厥阴行前、太阴行中)。此外,十二经脉还有表里关系,其中手太阴与手阳明相表里,手少阴与手太阳相表里,手厥阴与手少阳相表里,足太阴与足阳明相表里,足少阴与足太阳相表里,足厥阴与足少阳相表里,这种表里关系同它们所属的脏腑相合,从而加强了两条经脉及其所属脏腑的联系。

十二经脉twelve channels

又称十二正经。中兽医学名词。畜体十二经脉的总称,是经络的主体。包括前肢三阴经、三阳经和后肢三阴经、三阳经。其循行顺序如下:从前肢太阴肺经开始→前肢阳明大肠经→后肢阳明胃经→后肢太阴脾经→前肢少阴心经→前肢太阳小肠经→后肢太阳膀胱经→后肢少阴肾经→前肢厥阴心包经→前肢少阴三焦经→后肢少阳胆经→后肢厥阴肝经,再回到前肢太阴肺经,反复循环。十二经脉的阴经均属脏而络腑,阳经皆属腑而络脏。它是营卫气血运行的主要通路,对畜体的生理功能、病理反应以及指导治疗都起着重要作用。十二经脉在体表的分布与走向:前肢三阴从胸沿内侧走至前蹄,前肢三阳从前蹄沿外侧走至头;后肢三阳从头沿外侧走至后蹄,后肢三阴从后蹄沿内侧走至腹。

十二经脉twelve regular channels

系人体气血运行的主要联络通路,为经络的主要内容之一。十二经脉,在体表分布于四肢和头身,在体内又与一定的脏腑相联系。其名称是:手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阴胆经、足厥阴肝经。人体四肢内侧为阴,外侧为阳;五脏为阴,六腑为阳。上下肢的阴经和阳经,又各分为三阴(太阴、少阴、厥阴),三阳(太阳、少阳、阳明),下肢内侧称为足三阴,外侧称为足三阳;上肢掌侧称为手三阴,背侧称为手三阳。各与脏腑直接发生联系,阴阳经间还存在表里和属络关系。

十二经脉

十二条经脉的总称。为经络系统的主体,故又称正经。具体名称及流注顺序是:手太阴肺经→手阳明大肠经→足阳明胃经→足太阴脾经→手少阴心经→手太阳小肠经→足太阳膀胱经→足少阴肾经→手厥阴心包经→手少阳三焦经→足少阳胆经→足厥阴肝经。每一经脉按五行属性互为表里,阴经属脏络腑,阳经属腑络脏。十二经脉的循行是:手三阴经从胸走手,手三阳经从手走头,足三阴经从足走腹,足三阳经从头走足。由于十二经脉通过手足阴阳表里经的联接而逐经相传,从而构成了一个周而复始,如环无端的传注系统。气血通过经脉,内到脏腑器官,外达肌表,营养全身。《灵枢·经别》:“夫十二经脉者,人之所以生,病之所以成,人之所以活,病之所以起”。说明十二经脉对人体生理功能及病理变化均起着重要作用。

十二经脉

经络系统的十二条主干,简称“十二经”,又称“十二正经”。它们的循行与分布规律性强,每一经又均内属于脏腑外络于肢节,并有各自的腧穴。十二经脉的名称及其经气流注次序是:手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足厥阴肝经,然后再注于手太阴肺经,如此循环不止(见图表2—2—3)。十二经脉的分布规律是对称地分布于身体的左右两侧。根据脏属阴,腑属阳;内侧为阴,外侧为阳的原则,凡是属于脏的经脉称之为阴经,多循行于四肢内侧,上肢内侧为手三阴经,下肢内侧为足三阴经;凡是属于腑的经脉称之为阳经,多循行于四肢外侧,上肢外侧为手三阳经,下肢外侧为足三阳经。十二经脉在维持人体生命活动,分析疾病的发生、发展和转归,指导临床诊断治疗方面有着重要作用,故《灵枢·经脉》说

“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通”。

十二经气血流注次序图表2—2—3

十二经脉shí’erjīngmài

人体12 条经脉的合称。出《灵枢·海论》。为经络系统的主体, 故又称正经。包括手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足厥阴肝经。每一经脉都和体内一定的脏腑直接联系, 各条经脉相互之间又有表里配合关系。详各条。

十二经脉

十二经脉,是人体12条经脉的合称,简称“十二经”。它构成经络系统的主体,故又称“十二正经”。“经”在此有纵行和不变的含义。十二经脉包括手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经和足厥阴肝经。

马王堆汉墓帛书里的“十一脉”,是《灵枢·经脉》里阐述的十二经脉的雏形阶段,也是比较系统记载经络的现存最早文献。其中的手厥阴经是最晚认识的一条经脉。更多的经络学说内容,是以后在十二经脉基础上逐渐丰富起来的。

十二经脉各有自己的独立循行路线,对称地分布于身体的左右两侧。其中的阴经在肢体屈侧,阳经主要在伸侧,而头颈部则多属于阳经。在四肢部位,大体上是太阴和阳明在前,少阴和太阳在后,厥阴与少阳居中。近代研究观察到的循经感传路线与循经性皮肤病的分布位置基本上和《灵枢·经脉》记载的吻合,尤其表现在四肢部位上(图1)。其循行方向(《灵枢·逆顺肥瘦》)和脉度概数(《灵枢·脉度》)为:“手之三阴,从脏(胸)走手”,各“3尺5寸”(每尺相当于现行的0.59市尺);“手之三阳,从手走头”,各“5尺”;“足之三阳,从头走足”,各“8尺”;“足之三阴,从足走腹”,各“6尺5寸”(图2)。阴经与阳经在肢端相接; 阳经与阳经在头面相接; 阴经与阴经在胸部相接。如此,气血流注于十二经脉之中,从手太阴肺经起始,至足厥阴肝经为止,逐经相传,周而复始,如环无端(图3)。气血在十二经脉里循环流注,不是平均分布一成不变的,而是随着一天里时间的变化有盛有衰有开有阖。如手太阴肺经的气血,在寅时最为旺盛(见“子午流注纳子法”条)。

“地有十二经水,人有十二经脉”(《灵枢·邪客》);人体十二经脉如同大地上的主干河流,其中每条经脉都有相应的经别和络脉作为自己的补充或支流(见“十二经别”、“十五络脉”条)。“十二经水者,其大小、深浅、广狭、远近各不相同……十二经脉之多血少气,与其少血多气,与其皆多血气,与其皆少血气”(《灵枢·经水》),也各不相同。如手太阴经多气少血。十二经脉在体内各络属一定内脏;阴经属脏络腑,阳经属腑络脏.从而构成表(阳经)里(阴经)相配的特殊关系。在体表它们又各有各的经筋、皮部和腧穴等肢节部分与之相连接,并通过标本、根结、气街和交会等多种形式密切了各部分之间的远近联系、前后联系、左右联系和上下联系等。十二经脉实际上不仅是气血流注的主要通道,也成为沟通皮表肢节和体内脏腑之间的主要渠道,对于维持机体生命的正常生理活动发挥着重要作用。

图1 三阴、三阳经肢体分布示意图

上肢一手三阴三阳经 下肢一足三阴三阳经

(大致分布情况)

Y.M.阳明 S.Yang 少阳 T.Yang 太阳T.Yin 太阴 J.Y 厥阴 S.Yin 少阴

图2 十二经走向示意图

图3 十二经循行衔接示意图

机体在疾病的发生、发展和转归的全过程中,十二经脉都发挥一定作用。特别是经脉本身或有关脏腑发病时,经脉会通过经气的活动表现出相应的系列病候,即“是动”和“所生病”。是动所生病,首见于马王堆汉墓出土的帛书中;帛书将所生病称之为“所产病”。以后的《灵枢·经脉》才对此做了更为详细的描述。什么谓是动,什么是所生病,历代医家有不同的看法。如《难经》第二十三难认为,是动是经脉的气病,所生病是经脉的血病。《难经集注》则认为: 是动病在气,在阳,在卫,在表;所生病是在血,在阴,在营,在里。以后有人认为,是动属外因病,所生病属内因病;或认为,是动为本经病,所生病为它经病;也有的认为,是动是经络之为病,所生病是脏腑病。近代有人把经脉功能异常所表现的病证理解为是动,把本经脉穴能够主治的本经经气异常所产生的病证理解为所生病。

经络是生命机体的重要组成部分。作为经络系统主体的十二经脉,贯穿在生理、病理、诊断和治疗等各方面。正如《灵枢·经脉》所说:“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通”。

十二经脉

十二经脉是经络学说的主要部分,是经络系统的主体,它们对称地分布在身体各部。十二经脉有阴经、阳经、手经、足经之分。即:手太阴肺经,手少阴心经,手厥阴心包经,手阳明大肠经,手太阳小肠经,手少阳三焦经,足阳明胃经,足太阳膀胱经,足少阳胆经,足太阴脾经,足少阴肾经,足厥阴肝经。它们在四肢分布的部位是: 阴经分布在内侧面,阳经分布在外侧面。内侧和外侧又各分三阴经和三阳经。大体上是太阴、阳明在前,少阴、太阳在后,厥阴、少阳在两经之间。在头面、躯干分布的情况是: 手足三阳经分布到头面、躯干部的前、后、两侧部。手足三阴经则分布在胸腹部。

十二经脉各属于一定的脏腑,阴经属脏而络腑,阳经属腑而络脏,从而构成脏腑、阴阳、表里相互结合的联络关系。十二经之间,互相衔接,成为气血流注的主要网状通路。各经脉还在体表分布有一定的腧穴(穴位),这是脏腑气血输注出入之所。

最早记载十二经脉的著作是《灵枢·经脉》篇。它是以营气运行的顺序来叙述的,故以手太阴肺经为首,依次相传,尽于足厥阴肝,是记叙十二经脉起止最完整的文献,以下从四个方面加以叙述。

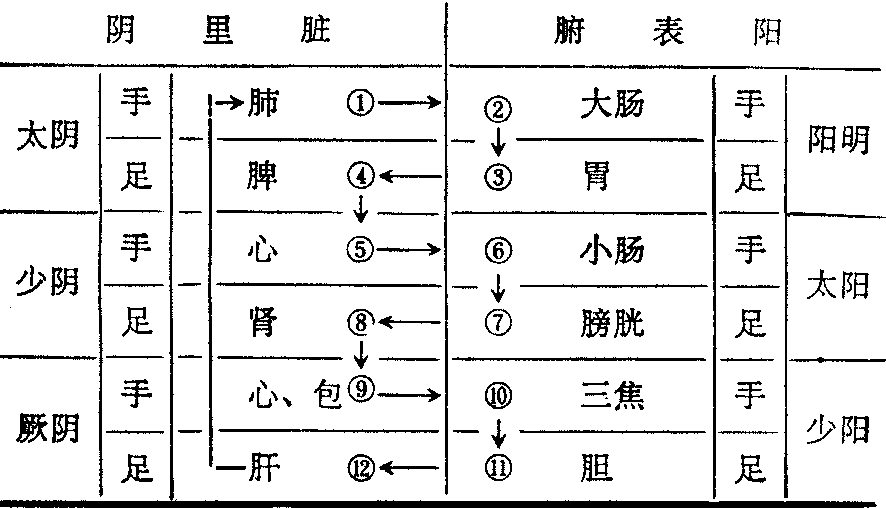

十二经脉的相互关系 十二经脉通过阴阳、表里、脏腑关系,相互联结在一起。凡阴经皆属脏、属里,阳经皆属腑、属表。手足各有三阴经、三阳经,阴阳相配,相互表里,相互联系。试用下表说明。

十二经脉相互关系表

十二经脉走向、交接规律 十二经脉皆循行于四肢,其循行的走向皆有一定规律。古人将其走向规律概括为:“手之三阴,从胸走手。手之三阳,从手走头。足之三阳,从头走足。足之三阴,从足走腹。” 于此可以看出,如以头面躯干为中心,则手三阴经的走行方向是远心性,手三阳经的走行方向是求心性的,足三阳经的走向是远心性的,足三阴经的走向是向心性的。如人体采取立正的姿式,则总的走行原则是阴经向上升,阳经向下降。

十二经脉不但在走向上有其规律性,即在阴经阳经互相交接联系方面,也有着明显的规律性。总括起来,有如下的交接规律:

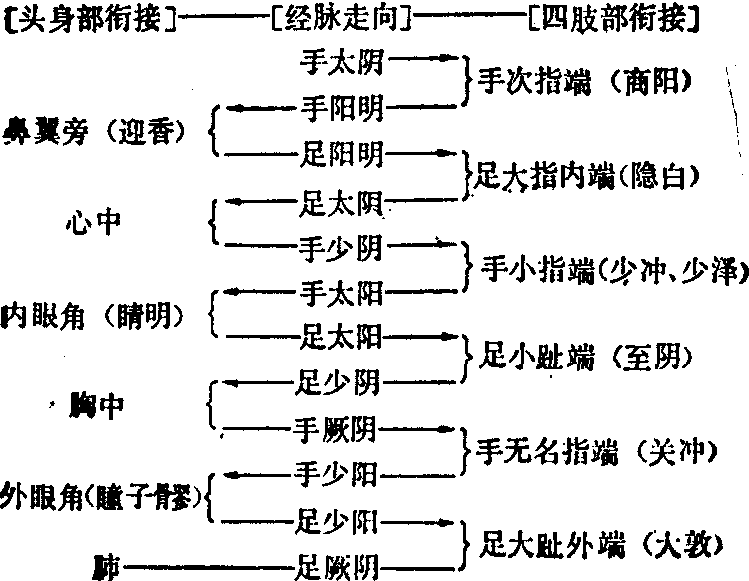

❶阴经与阳经在四肢交接。如手太阴自腕后与手阳明交接;手少阴在小指与手太阳交接;手厥阴在掌中与手少阳交接;足阳明从跗上与足太阴交接;足太阳从足小趾斜趋足心与足少阴交接; 足少阳从跗上与足厥阴交接。

❷同名的手足阳经,在头面部交接。如手足阳明都通于鼻旁,手足太阳均通于目内眦,手足少阳皆通于目外眦。

❸手三阴经与足三阴经在心、胸、肺中交接。如足太阴与手少阴交接于心中,足少阴与手厥阴交接于胸中,足厥阴与手太阴交接于肺中。今将十二经脉的走向、交接规律以及相互衔接情况,归纳成二图,示意如下(二图见下页左上角)。

十二经脉表里关系与流注次序 (1)表里关系:十二经脉内系脏腑,外络肢节,左右对称,互相交接,并由阴阳相互配偶,脏腑相互属络而形成互为表里关系,使其联系更为密切。它们之间是太阴与阳明相表里,少阴与太阳相表里,厥阴与少阳相表里。具有表里关系的经脉,在四肢循行于内外两个侧面的相对位置(在下肢内踝上八寸处,足厥阴经与足太阴经的经脉交叉交换前后部位),并于手或足相互交接; 在内脏的循行上,阴经属脏络腑,阳经属腑络脏。从而十二经脉就构成了六对表里相合(六合)关系。

十二经走向、交接示意图

十二经衔接走向示意图

十二经脉阴阳表里的配合,除了说明部位和脏腑属性外,还说明了互为表里的二经在生理、病理上有相互影响的关系。例如手太阴肺经与手阳明大肠经为表里,当肺经受邪,可传之于大肠经,而发生肠风下痢等; 肺燥时也可发生大肠燥而大便秘结等。再如手少阴心经与手太阳小肠经为表里,故心火炽盛时,可以移热于小肠经而出现小便色赤、淋痛等。再如足太阴脾经与足阳明胃经为表里,所以脾不健运时,胃中之水谷也可产生消化不良等情况等。足少阴肾经与足太阳膀胱经为表里,故肾气虚失去摄纳之力时,就可以发生膀胱失约而小便失禁等症。兹列简表如下(表见左下角):

十二经脉表里关系及循行部位表

| 阴经(里) | 阳经(表) | 循行部位 | ||

| 属脏络腑 (行于内侧) | 属腑络脏 (行于外侧) | |||

| 手 | 太阴 肺经 | 阳明大肠经 | 上 肢 | 前线 |

| 厥阴心包经 | 少阳三焦经 | 中线 | ||

| 少阴 心经 | 太阳小肠经 | 后线 | ||

| 足 | 太阴 脾经* | 阳明 胃经 | 下 肢 | 前线 |

| 厥阴 肝经· | 少阳 胆经 | 中线 | ||

| 少阴 肾经 | 太阳膀胱经 | 后线 | ||

*在小腿下半部和足背部,肝经在前缘,脾经在中线。至内踝上八寸交叉之后,脾经在前缘,肝经在中线。

(2)十二经脉流注次序: 十二经脉分布在人体内外,气血营卫皆循其经脉流行贯注,昼夜不停。通过有规律有次序的气血流注,而协调阴阳,荣养脏腑,调整虚实,维持平衡。它们的流注次序是从手太阴肺经开始,依次传于手阳明大肠经,再次传入足阳明胃经……至足厥阴肝经,复传于手太阴肺经,首尾相贯,如环无端。正如《素问·举痛论》所说:“经脉流行不止,环周不休”。十二经脉流注次序如下表。

十二经脉流注次序表

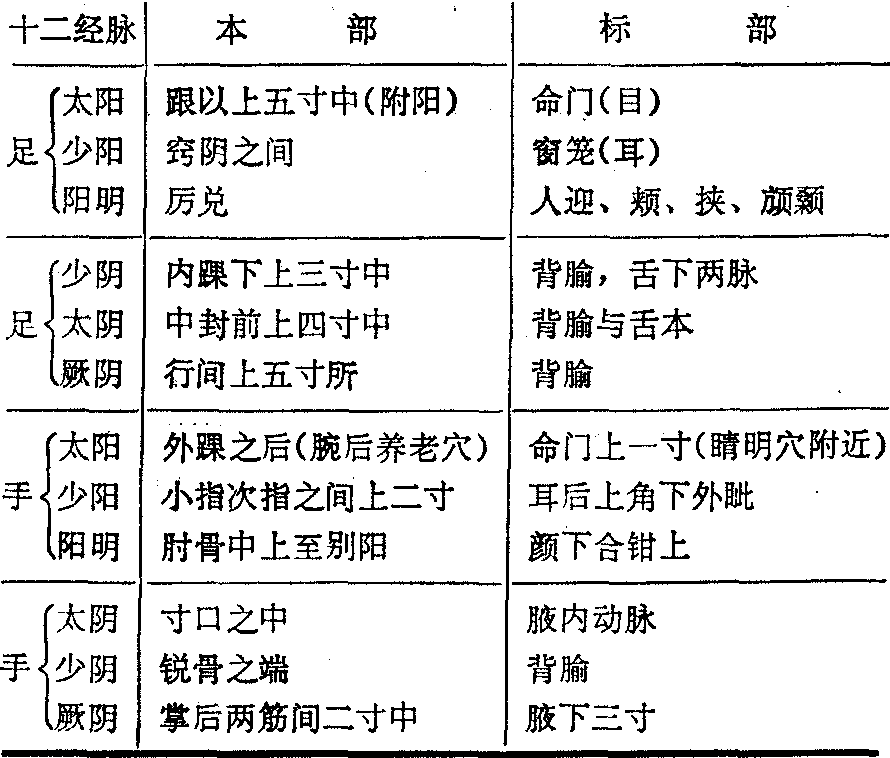

十二经脉的标本、根结 十二经脉还通过“标本”“根结”关系,把人体的四肢与头面躯干部的关系联系得更为确切,尤其对针灸治疗方面,有重要的指导意义。是在肢体远端肘膝关节以下取穴治疗疾病的重要理论依据,张志聪注《灵枢·卫气》说:“标者,如树之梢杪,杪绝而出络外之径络也。本者,犹木之根干,经脉之血气从此而出也。”说明经脉的标本,犹树本梢杪之于根干,无梢杪,无以遂其生发之性; 无根干,便失其生长之源。是经脉标本的关系,于此可以概见。

关于十二经脉标本部位的分布,《灵枢·卫气》说:“足太阳之本,在跟以上五寸中,标在面络命门,命门者目也。足少阳之本,在窍阴之间,标在窗笼之前,窗笼者耳也。足少阴之本,在内踝下上三寸中,标在背腧与舌下两脉也。足厥阴之本,在行间上五寸所,标在背腧也”等等。总之,三阴三阳,无分手足经,各有其标本之所在。亦各有其外侯,如足太阳之本在跗阳,而标在睛明,足少阳之本在窍阴,而标在听宫,足少阴之本在照海,而标在廉泉。足厥阴之本在中封,而标在肝俞也。列表如下(表见下页左上角)。

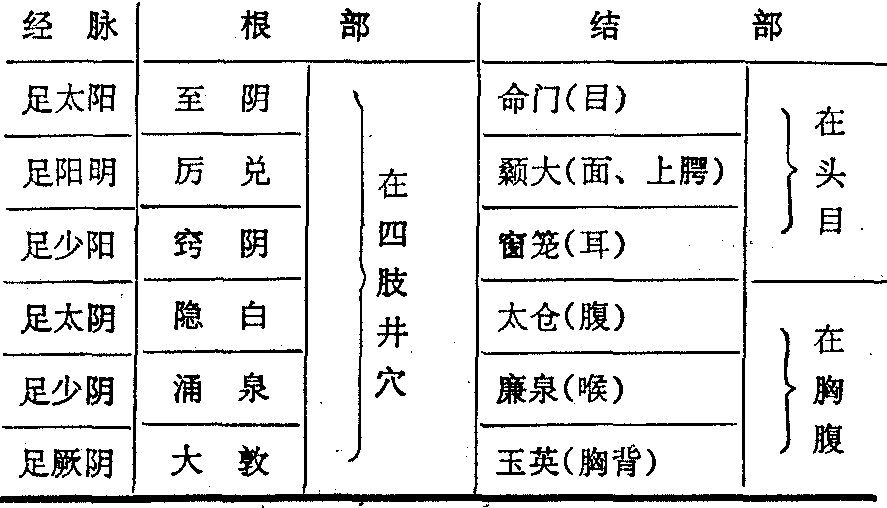

十二经的“根结”部位,在《灵枢·根结》篇说:“太阳根于至阴,结于命门,命门者目也”。“太阴根于隐白,结于太仓”等等。列表如下(表见下页左上角):

根结与标本,名虽异而义实同,本与根同义,标与结同义。从以上记述来看,经脉的“本”与“根”都在四肢部,“标”和“结”都在头面躯干部。阳经的“标”和“结”都在头面部,阴经的“标”和“结”都在胸腹(背)部。说明了四肢与头面躯干之间的联系范围是有选择性的,也就是说是有规律性的。熟悉掌握这些规律,对认识疾病和治疗疾病有重要的意义。如金元时代的医家窦默在《标幽赋》中就指出: “更穷四根三结,依标本而刺无不痊”。他说的“四根”就是指十二经脉以四肢为根。“三结”是指十二经脉以头、胸、腹三部为结。可见经络学说的“标本”、”根结”理论,对于临床诊治疾病有着重要的指导意义。

十二经脉标本表

足六经根结部位表

十二经离合 十二经脉循行于人体,不仅是各条经脉首尾上下,自为起迄,而且手足六阳经和六阴经之间,是一阴一阳,一表一里,互为配合的。从每一经脉的完整性而言,自有首尾,自为起迄,是各自分离,而具有独立性。若从十二经脉的整体性而言,则手足经的三阴三阳,又是上下表里,互相配合,不可分离的。十二经离合的含义,便在于此。正由于经脉的循行,有离有合,因而沟通了阴经和阳经之间的渠道,使其阴阳相贯,上下相维,经气和血脉的运行,秩然有序,而于病变的反应,则阳经可影响到阴经,阴经可影响到阳经。

这一离合关系,不但有助于辨证,以指导临床,同时对病在阴而治在阳,病在阳而治在阴,病在上而治在下,病在下而治在上等治疗原则,提供了物质基础和理论根据。因此,十二经离合关系具有指导临床的现实意义。

(1)足太阳经与足少阴经的离合关系: 足太阳经脉在腘中的委中穴别有一条与足少阴经脉相会合后,便下尻五寸,适当承扶穴的部位,上行经肛门入于腹内,属于膀胱,并散入肾中,再循脊膂上走,当心而散。又循着脊膂上行,出于项后,复属于本经。足少阴的另一支经脉在腘中与太阳经会合后,便内行上至肾,约十四椎旁肾俞穴部位,出连于带脉。其直行的,上系舌本,复出于项,又与太阳经会合,这是膀胱与肾,一阴一阳互为表里,而构成经脉六合之一。

(2)足少阳经与足厥阴经的离合关系: 足少阳经脉循胁里,出气街,入髀厌中,绕毛际,与足厥阴肝经会合。另一支脉入于季胁; 循胸里而行,属于胆,散于肝,并由肝的上系贯于心, 上行挟咽, 出颐颔中,抵下,加颊车,散于面,系目系于目外眦瞳子髎,合于足少阳本经。足厥阴经脉,从足跗上分支内行,上至阴毛之际,与足少阳胆经会合后,与胆经的支脉并行,上布胁肋。这是肝胆二经,一阴一阳互为表里,而构成经脉六合之二。

(3)足阳明经与足太阴经的离合关系; 足阳明经脉由足次趾, 上足跗, 循䯒外廉, 入膝膑抵伏兔,上至髀关,渐内行,由气街入腹里,属于胃,散于脾,上通于心入缺盆, 上循喉咙, 出于口, 上頞䪼, 入承泣之穴, 系目系,为目下网,还入阳明本经。足太阴脾经,上行至髀关,与足阳明会合后,与阳明别脉并行,上胸挟咽,连舌本,散舌中。这是胃脾二经,一阴一阳,互为表里,而构成经脉六合之三。

(4) 手太阳经与手少阴经离合的关系:手太阳经脉,起于手小指之端,循手外侧上腕,循臂骨下廉,出肘内侧两骨之间,上循臑外后廉,出肩解,绕肩胛,入缺盆络心,抵胃属小肠。手少阴心经的别脉,自腋下三寸,恰当足少阳渊腋的部位,行两筋之间,内属于心,与手太阳“入腋走心”的经脉会合后,再上行,挟于咽,出于面,合于目内眦。会于足太阳晴明穴中。这是小肠与心,一阴一阳,互为表里,而构成的经脉六合之四。

(5) 手少阳经与手厥阴经离合的关系: 手少阳经脉起于手四指之端,循手表腕下,贯肘、循臑外上肩、入缺盆,下走三焦,散于胸中,包罗脏腑之外。手厥阴经的别脉,以腋下三寸,适当渊液穴的部位,入而内行于胸中,历络三焦后,出循喉咙,行耳后完骨下,与手少阳经脉会合。这是三焦与心包络一阴一阳,互为表里而构成的经脉六合之五。

(6)手阳明经与手太阴经的离合关系: 手阳明经脉起于手次指之端,循臑上肩后,另一行于内的经脉,从肩髃入柱骨,经缺盆入于肺,下走大肠,复上行,循喉咙,出缺盆,合于本经正脉。手太阴经脉的内行者,自天府别入渊液、经手少阴心经的前方,入于肺,散于大肠后,再上行,出缺盆,循喉咙,与手阳明经会合。这是大肠与肺,一阴一阳,互为表里而构成的经脉六合之六。

以上十二经脉,表里六合,离之各有其局部,合之便构成一个整体,虽然主要是从经脉来讨论的,究不能离开脏腑,亦足以说明脏腑与经络学说的整体观念是比较强的。

十二经脉shí èr jīng mài

twelve meridians; twelve channels

- 自动输送站是什么意思

- 自动过敏反应是什么意思

- 自动运输台是什么意思

- 自动进口许可证是什么意思

- 自动进料是什么意思

- 自动退学是什么意思

- 自动送料食槽是什么意思

- 自动送料饲槽是什么意思

- 自动选检是什么意思

- 自动选煤厂是什么意思

- 自动递纸器是什么意思

- 自动邮局是什么意思

- 自动邮票出售机是什么意思

- 自动邮资盖印机是什么意思

- 自动配平系统是什么意思

- 自动重合闸断电器是什么意思

- 自动重合闸装置是什么意思

- 自动钢琴是什么意思

- 自动钻机是什么意思

- 自动铅笔是什么意思

- 自动铲草机是什么意思

- 自动银行是什么意思

- 自动铸字机是什么意思

- 自动锁是什么意思

- 自动长途拨号是什么意思

- 自动门是什么意思

- 自动闪光发令枪是什么意思

- 自动闪光灯是什么意思

- 自动闭塞是什么意思

- 自动问讯机是什么意思

- 自动阀门是什么意思

- 自动阅读是什么意思

- 自动防坦克炮是什么意思

- 自动附着理论是什么意思

- 自动限制出口是什么意思

- 自动除极速度是什么意思

- 自动集蛋系统是什么意思

- 自动雷达标绘仪是什么意思

- 自动雷达终端系统是什么意思

- 自动露点湿度计是什么意思

- 自动音量控制是什么意思

- 自动领航仪是什么意思

- 自动频率控制是什么意思

- 自动飞行控制板是什么意思

- 自动飞行控制系统是什么意思

- 自动餐车是什么意思

- 自动饮水器是什么意思

- 自动饲料分送器是什么意思

- 自动饲槽是什么意思

- 自动饲草割草机是什么意思

- 自动饲餵器是什么意思

- 自动驾驶仪是什么意思

- 自动驾驶系统是什么意思

- 自助是什么意思

- 自助书是什么意思

- 自助商店是什么意思

- 自助团体是什么意思

- 自助小组是什么意思

- 自助式人行信号灯系统是什么意思

- 自助旅行是什么意思