匜

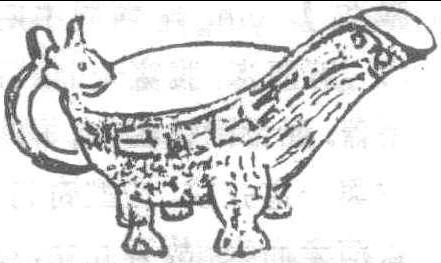

青铜制盥器。用以注水。形如葫芦瓢,腹部椭圆形,前部有流供出水,后部有把便于挹取,下部有四足或圈足。西周中期后开始出现,纹饰较为朴实;至春秋晚期,采用蟠虬纹、蟠虺纹,十分华丽。现存较著名的有春秋时的《兽形铜匜》。

匜

读音·i(ˊ),为i韵目,属i—er韵部。弋支切,平,支韵。

❶古代的一种盥器,青铜制,有四足,形似瓢。

匜yí

古代一种形似瓢的盛水、酒用的器具。

匜

❶盥器。《儀禮·既夕禮》:“兩敦兩杅槃匜,匜實于槃中南流。” 鄭玄注: “此皆常用之器也。杅盛湯漿,槃、匜,盥器也。” 鄭玄《三禮圖》:“匜,受一斗,流長六寸,漆赤中,諸侯以象飾,天子以黄金飾,皆畫赤雲之氣。” (《玉函山房輯佚書》)

❷酒漿器。《禮記·内則》:“敦、牟、巵、匜,非餕莫敢用。” 鄭玄注:“巵、匜,酒漿器。”陸德明《經典釋文》:“匜,羊支反,一音以。”

古代洗盥用具。形似瓢而有流,下或有足,一侧或有鋬。多種質地,陶製者多為明器,青銅製者為盥手時注水之器。古時祭祀、燕饗有沃盥之禮,以匜注水,下承之以盤。故盤匜常並稱。亦或同時出土,如史頌匜、齊侯匜等。西周中期的匜有自銘為盉者,盉乃酒水調和之器,則匜之前身或為酒器。“魯大司徒元匜”即自稱飲盉。青銅匜最早見於西周中期,流行於西周晚期及春秋時代。西周時流槽寬直,下承四足,或有蓋。春秋以後流或成獸形,或為管形,裝飾性较强。下承三足,亦有平底或圈足者,鋬則多作龍探水狀。戰國匜之容體呈横向椭圓形,流狹而長,多平底或矮圈足。瓷器匜之傳世及出土物最早見於漢代。唐代越窑、宋代鈞窰、元代龍泉窑均燒製有各色釉匜,尤以景德鎮品種最為豐富,有藍釉白花,青花和藍釉描金匜。元代瓷匜,出銷國外。在菲律賓及南朝鲜等地均有多平底、圓腹、短方流,或無鋬。《左傳·僖公二十三年》:“奉匝沃盥。”孔穎達疏:“盥謂洗手也。沃謂澆水也。”《儀禮·公食大夫禮》:“小臣具盤匜,在束堂下。”《國語·吳語》:“一介嫡男,奉盤匜以隨諸御。”

銅匜

古代澆水或注酒之器。形仿照“也”字,似羹魁,有柄有流,流長六寸,或柄中有道,可注水。西周時已出現。《說文·匚部》:“匜,似羹魁,柄中有道,可以注水。从匚,也聲。”段玉裁注:“《左傳》:‘奉匜沃盥。’杜曰:‘匜,沃盥器也。’此注水之匜也。《内則》:‘敦牟卮匜,非餕莫敢用。’鄭曰:‘卮匜,酒漿器。’此注酒之匜也。”《梁正三禮圖》:“匜受一斗,流長六寸,漆赤中。諸侯以象飾,天子以黄金。”

匜yí

古代盥洗时用来注水的器具,形似瓢。《左传·僖公二十三年》:“奉~沃盥。”(奉:捧。沃:注水。)

匜*yi

8546

古代盥洗时舀水用的器具,形状略像瓢。

匜

盥器。青铜制。椭圆形口,有流、鋬,圈足或兽形足。贵族宴饮等场合盥洗时与盘合用。西周中期至春秋盛行。陶匜多为明器。参见“盘”。

匜yí

{古} (古代舀水用的器具) ladle (shaped like a gourd); gourd-shaped ladle

匜

注水用铜器。商代晚期出现,流行于西周晚期和春秋战国时期,往往同盘共出,是楚系铜器组合中重要的器类。基本形状为椭圆形,前有流,后有鋬,早期多有器足,有圈足、三足、四足之分,到战国时期一般无足,颇像瓢。两周之际铜匜多饰重环纹,以后纹饰渐趋简化,素面居多。

它·也·匜tā,tuō·yě,yí·yí

(甲)

(甲)  (金)

(金)  (篆)

(篆)

这三个都是象形字。一曰像蛇(shé)。甲骨文也、它同字,读为tuō(古为“托何切”);二曰像女阴(许慎);三曰像古代的洗漱用的盆盂,称之为“匜”(yí)。《正字通》说,“也”便是“匜”,被借作虚词后,再加一“匚”,表示器皿。清代学者王筠也认为“也”是“匜”之本字。因字源、字义不同,读音各异,作声符时是多音字,生成的字有:

tuo

阴平:拖(拖拉机)

阳平:陀(陀螺)

跎(“我生待明日,万事成蹉跎。”——钱鹤滩《明日歌》)

沱(沱江,在四川)

驼(骆驼)

砣(《字汇》:“砣,碾轮石也。”)

鸵(鸟名)

酡(酒后脸红,“修名未立身将老,青史当前面易酡。”——柳亚子《奇泪》)

柁(房屋结构中柱子上的横木)

坨(圆块,泥坨)

陁(盘陁)

duò

舵(舵手,也写作“柁”)

tā

它(第三人称代词,古可指人)

铊(金属元素)

他、她

yi

阳平:迤(逶迤)

(移动)

蛇(委蛇)

椸(一种衣架)

上声:迤(迤逦)

酏(酏剂)

去声:(重叠)

相关链接

1.因为“也”作声符时是多音字,由它生成的字也多音,如“池”,《唐韵》:“徒河切。”音驼,与“沱”通;“迤逗”则读为tuōdòu。施,以“也”为声符,也读yí,如《齐人有一妻一妾》:“施施从外来。”

2.“地”,是古“坠”字的简化。上古有“坠”无“地”。《楚帛书》中的“坠”,由阝、它(也)、土合成。从甲骨文到楚帛书,“它”,先是猪,后是人或是蛇。意为“它”从山崖坠落到地上。后省去“阝”剩下土、也,属会意字(详见陈政《字源谈趣》454页)。《释名》说:“地,底也。”地,由“底”而得音。

3.王筠,清代《说文》四大家之一,代表作有《说文例释》。

△匜yí

5画 匚部 〈书〉 一种盛水、酒的器具,形状像瓢。

匜( )

)

宗仲匜,殷周金文集成10182,西周晚期

宗中(仲)乍(作)尹𡜩(姞)匜。

按: 匜之象形初文。

蘇甫人匜,殷周金文集成10205,西周晚期

𩵴(蘇)甫人乍(作) 妃襄𧷽(媵)

妃襄𧷽(媵) (匜)。

(匜)。

按:在匜之象形初文下標注聲符“它”。

叔㝅匜, 殷周金文集成10219,西周晚期

自乍(作)□ (匜)。

(匜)。

按: 从皿也聲。

史頌匜,殷周金文集成10220,西周晚期

史頌乍(作)釶(匜)。

按: 从金。

昶伯匜,殷周金文集成10237,西周晚期

昶白(伯) 乍(作)

乍(作) (寶)

(寶) (匜)。

(匜)。

番 伯者君匜, 殷周金文集成10268,春秋早期

伯者君匜, 殷周金文集成10268,春秋早期

自乍(作) (寶)

(寶) (匜)。

(匜)。

曾子伯父匜,殷周金文集成10207,春秋早期

自乍(作)(尊) (匜)。

(匜)。

塞公孫𪺞父匜, 殷周金文集成10276,春秋早期

自乍(作)盥 (匜)。

(匜)。

滕大宰得匜,近出殷周金文集録1011,春秋中期或晚期 (滕)大宰

(滕)大宰 (得)之御

(得)之御 (匜)。

(匜)。

按: 从金从皿。

陳伯元匜,殷周金文集成10267,春秋

乍(作)西孟嬀婤母𦩱(媵)釶(匜)。

武威漢簡·甲本特牲11,新莽

尸浣匜水,實于般中。

按: 从匚。

豆盧光祚妻薛氏墓誌,唐

巾擳不媮,匜盥不懈。

按: 㐌聲。

《説文》: “匜,似羹魁,柄中有道,可以注水。从匚也聲。”

金文象匜之形,或增聲符“它”。又或从金,或从皿。漢簡作“匜”。唐石刻文爲㐌聲。

匜.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶yí

隶yí

【析形】形声字。金文字形从皿,也声。小篆字形从匚,也声,为后世所承。皿、匚均是受物之器,表示与器具有关。

【释义】《说文》:“似羹,魁柄,中有道可以注水。”本义是古代盥洗时舀水用的器具,形状像瓢,后有握环,前有注水道。匜出现于西周中期,盛行于东周。匜与盘常配合使用,出土文物也往往盘匜成套。

【shape analysis】It is the pictophonetic character.In Bronze Inscriptions the meaningful part is 皿(mǐn,vessel)while the phonetic component is也(yě).In Small Seal script the meaningful part is 匚and the phonetic component is也(yě)which was adopted by the people.皿(mǐn,vessel)and匚are both containers which relate to the containers.

【original meaning】Utensils for scooping water.匜(yí)is often used in conjunction with the tray.

- 锡老堂是什么意思

- 锡耶纳是什么意思

- 锡胎人物漆砂壶是什么意思

- 锡胤是什么意思

- 锡腊库扎是什么意思

- 锡膜是什么意思

- 锡舟是什么意思

- 锡良是什么意思

- 锡荡锣是什么意思

- 锡荣堂是什么意思

- 锡蕃是什么意思

- 锡蛇是什么意思

- 锡衣是什么意思

- 锡衮封圭是什么意思

- 锡衰是什么意思

- 锡裤是什么意思

- 锡讷克乌尔鲁克是什么意思

- 锡诺亚洞是什么意思

- 锡诺卜是什么意思

- 锡诺帕是什么意思

- 锡诺普之战是什么意思

- 锡谷是什么意思

- 锡谷堂是什么意思

- 锡贡是什么意思

- 锡赉是什么意思

- 锡赐是什么意思

- 锡达克里克之战是什么意思

- 锡达克里克战役是什么意思

- 锡达山之战是什么意思

- 锡达拉皮兹是什么意思

- 锡达莫人是什么意思

- 锡都是什么意思

- 锡酒锡爵是什么意思

- 锡酮散是什么意思

- 锡酸是什么意思

- 锡里安是什么意思

- 锡里巴斯是什么意思

- 锡金是什么意思

- 锡金人是什么意思

- 锡金人的住房是什么意思

- 锡金人的宗教信仰是什么意思

- 锡金喇嘛和僧人的生活是什么意思

- 锡金国王是什么意思

- 锡金寺院的宗教仪式是什么意思

- 锡金志外是什么意思

- 锡金报春是什么意思

- 锡金报春花是什么意思

- 锡金海棠是什么意思

- 锡金王国国旗是什么意思

- 锡金考乘是什么意思

- 锡金议会是什么意思

- 锡鑞是什么意思

- 锡鑞合堆儿是什么意思

- 锡鑞行当儿是什么意思

- 锡鑞鍜是什么意思

- 锡钧是什么意思

- 锡钱是什么意思

- 锡铁是什么意思

- 锡铁厂是什么意思

- 锡铃是什么意思