化学物致敏作用

化学物致敏作用

某些化学物通过一定途径作用于机体,可使机体产生特异性免疫反应,当再次接触同样物质时,则出现反应性增高的现象,称为过敏反应或变态反应,它可造成一定的组织损害,引起某些症状和体征。超敏反应一词,是变态反应的同义词。化学物的这种作用称为致敏作用。具有致敏作用的化学物称为化学致敏原或化学致敏物。

化学物致敏作用的特点是:

❶病理变化不同于该物质引起的一般中毒性改变,而是免疫反应性炎症。

❷不容易找到一般毒理学的剂量-效应规律。

❸经一定潜伏期后再次接触该物质才能激发出特定症状。所以,它是一种不同于化学物一般毒作用的特殊效应。

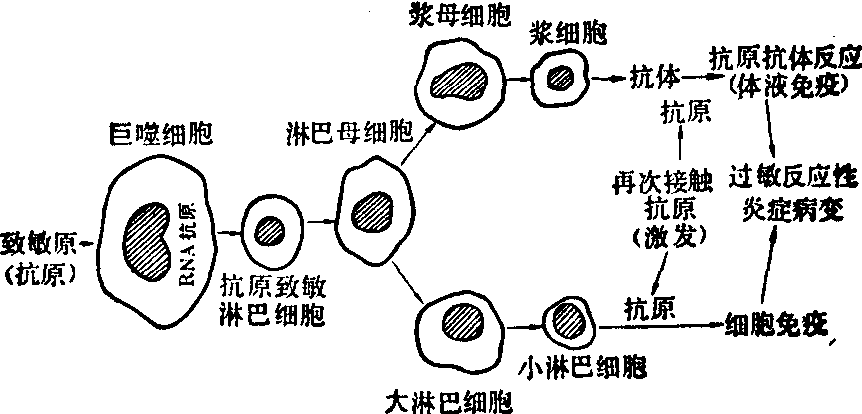

化学致敏原可通过皮肤、粘膜或其他途径进入机体,其致敏作用的发生和发展,与其他致敏原引起的过敏反应无本质区别,也是遵循着免疫学的基本规律的,其反应过程如下图:

过敏反应过程

过敏反应的形成必须具备以下三个要素:

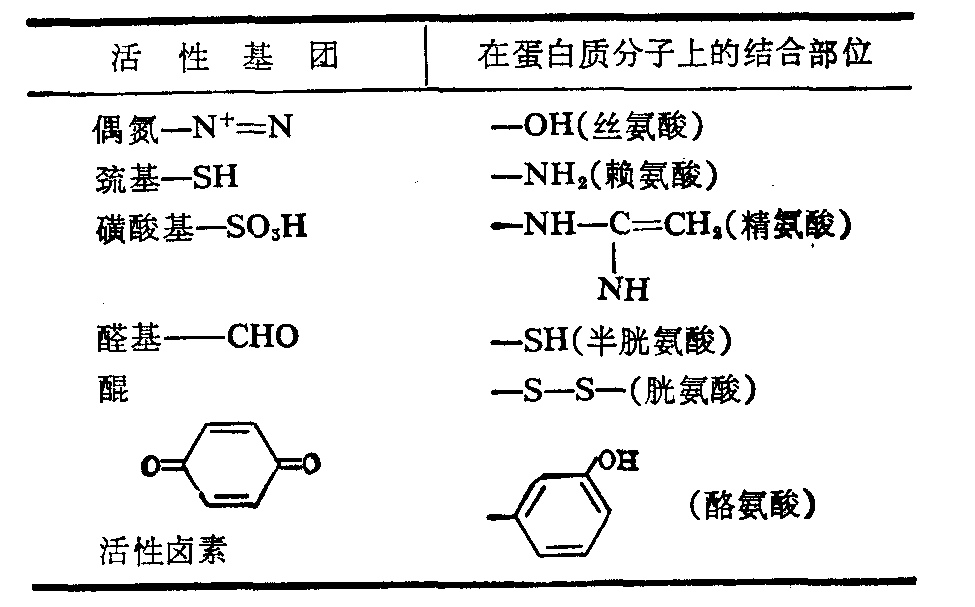

(1) 致敏原: 大部分环境化学物的分子量较小,不具备完全抗原的特性; 但有些化学物具有半抗原性质,进入机体后可与机体蛋白质以共价键结合,形成不易解离的大分子半抗原载体复合物,后者具有完全抗原的性质。下表中列举一些易与蛋白质形成共价键结合的活性基团及其在蛋白质分子上的相应结合部位。

易与蛋白质结合的活性基团

组织蛋白、血液中的蛋白以及组织中的可溶蛋白,均可作为载体与半抗原结合。过敏反应的特异性是由半抗原决定的,与载体分子无关;但载体的性质和部位与病理损害的类型有密切关系。对某一致敏物的过敏反应,也可由与该致敏原的化学结构类似的其他化合物激发,即交叉致敏,例如,对普马嗪过敏的人,用氯普马嗪也可激发过敏反应。

(2) 致敏条件:致敏途径影响致敏率。动物经皮肤、粘膜染毒,致敏率最高,静脉、腹腔及皮下注射次之,经口较低。吸入致敏原对某些过敏反应性疾病有重要意义。

致敏率和过敏反应严重程度与致敏原的剂量和作用时间有关。例如,在豚鼠、大鼠等动物致敏试验中,增加致敏原的剂量,可使出现过敏反应的动物数目加多、反应程度加重;剂量加大到中毒水平,则致敏率反而下降; 降低剂量到一定水平,阳性反应率可大大下降。可见致敏作用也遵循着某种剂量-效应规律,存在着致敏阈。重复接触化学致敏原可能提高机体的免疫水平,加剧过敏反应; 但多次重复小剂量接触,反应性可能降低 (脱敏)。两次重复接触的间隔时间有重要意义,如给病人连续注射青霉素,很少发生过敏反应; 而经较长时间间歇后再次注射,则出现过敏反应的机会增高。

过敏反应也与个体因素有关。遗传素质、年龄、性别、其他疾病等都有影响。

过敏状态持续时间的长短,与动物种属及致敏原进入机体的剂量和作用途径有关,一般可存在数月到若干年,但以在1~3个月内反应最为显著。

(3) 激发: 致敏原作用后经一定潜伏期,再接触同种致敏原时才激发过敏反应。潜伏期的长短与动物种属、化学物致敏能力的强弱以及作用途径有关。一般强致敏原潜伏期较短; 弱致敏原潜伏期较长,有时需3~4周或更多。激发的途径可与致敏途径相同,也可由任何其他途径激发。

光致敏作用是指某些化学物吸收特定波长的光线后,组织细胞对它的反应显著增强。可有两种情况:

❶光毒性反应,某些化学物在日光,特别是紫外线 (波长为2800~3200A)照射下,发生光化学变化,形成有毒物质,从而对机体产生毒作用,如煤焦油及其分馏产物沥青等属于这一类。另有一些化学物与日光联合作用,使皮肤对日光的灼伤效应特别敏感,如某些荧光染料、氯丙嗪等属于这一类。这两类不属于免疫反应性质。

❷光变态反应,某些物质在日光(波长3200~4300A)照射下发生光化学变化,形成具有半抗原作用的物质,与皮肤组织蛋白质结合成为致敏原。再次接触日光时,发生反应。如服用灰黄霉素及去甲金霉素等药物后有时可出现这种情况。其他常见光变态反应物质有消毒防腐剂硫双二氯酚、四氯水杨酰胺和某些蔬菜(紫云英、灰菜、芥菜等)。

过敏反应可根据其出现的速度、有无特异抗体及免疫机理的特点,分为四种类型(见表)。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型与体液免疫有关;Ⅳ型为细胞免疫,与T淋巴细胞有关。

过敏反应免疫病理分型及其主要表现

| 型别 | 参加成分 | 靶器官 | 主要表现 | 常见化学致敏原 |

| Ⅰ型 过敏反应型 | 亲细胞性抗 体IgE 补体不参加 | 肺、皮肤、 平滑肌、 上呼吸道 | 过敏性休 克、荨麻疹、 支气管哮 喘、过敏性 鼻炎 | 某些局麻药、青 霉素、甲苯二异 氰酸酯(TDI)、 氮氧化物、甲胺、 聚氯乙烯、汞、铂 的氯化物 |

| Ⅱ型 溶细胞型 | 抗体(主要 为IgG,少 数为IgM), 多半有补体 参加 | 红细胞、 白细胞、 血小板 | 溶血性贫 血、粒性白 细胞减少、 血小板减少 性紫瘢 | 苯 |

| Ⅲ型 抗原抗体免 疫复合物反 应 | 沉淀性抗体 (IgG,IgM), 补体参加 | 血管、皮 肤、关节、 肾 | 肾小球性肾 炎、变应性 肺泡炎、脉 管炎、类风 湿性关节炎 | 汞、铍及某些有 机粉尘 |

| Ⅳ型 迟发型 | T淋巴细胞 | 皮肤、中 枢神经系 统、肺、 甲状腺 | 接触型皮 炎、过敏反 应性脑炎、 肺肉芽肿、 甲状腺炎 | 镍、铬、汞等重 金属、铍及其化 合物 |

检测化学致敏原,评定致敏强度,一般采用动物实验方法。实验动物首选豚鼠,其次为兔、大鼠、狗等;猴也较敏感,但价贵。实验应尽可能使用纯度最高的产品,致敏途径应尽可能与生活和生产中人体接触方式相符。致敏剂量(浓度)须经预备试验确定,选用不引起全身中毒效应和局部严重刺激的最大剂量开始实验。实验方法可分为体液免疫和细胞免疫(即速发型和迟发型反应)两类。

迟发型反应实验法: 实验动物用白色雌性豚鼠或白色兔。可用皮肤涂敷、皮内注射、外耳皮内一次注射、腹腔注射、淋巴结内注射或吸入法,以皮内注射和皮肤涂敷的致敏率较高。

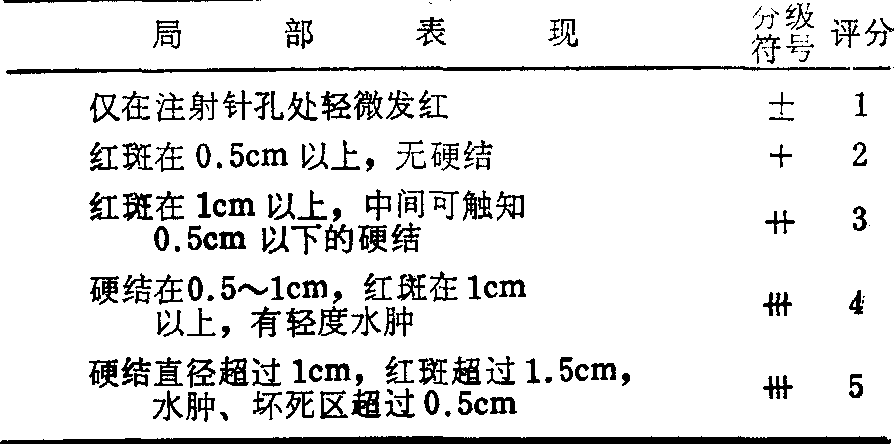

激发试验一般在最后一次致敏染毒后7~21天施行;对致敏作用较弱的某些化合物,间歇时间尚需适当延长,以使体内免疫反应能充分进行。激发染毒可以各种途径实施,为了精确测量局部反应强度,最常用皮内注射法。可在致敏区皮肤下方皮内注射0.05ml新配制的受试物溶液,注射后仔细观察并记录第4、8、12、24、48、72小时的局部反应,并观察1周内的变化,分级记录,以分级符号或评分与第一次致敏注射后的局部反应比较。皮内注射法局部反应强度可参考下表评定。

局部反应强度判定标准

速发型反应实验法: 实验动物用豚鼠。致敏物剂量需经预备实验决定。

致敏途径以皮下、肌肉、静脉或腹腔注射最为常用,一般一次注射即可致敏; 为了提高致敏率,可隔日注射一次,重复3~5次。在最后一次致敏注射后2~4周,以致敏剂量的3~10倍经静脉或腹腔注射激发 (腹腔给药量需比静脉注射量大)。常在激发注射之后数分钟内出现反应。过敏性休克主要表现为不安、耸毛、抓耳搔脸、无目的的环转运动、极度兴奋、竖尾、肌肉挛缩、大小便失禁、紫绀等,一般在5~10分钟内呼吸停止而死亡。轻度过敏性休克可不致死,个别情况下反应也可能延迟到数小时后发生,故激发注射后应密切观察动物24小时以上。反应强度可依下表判断:

速发型过敏反应强度分级

| 症 状 表 现 | 分级 符号 | 评分 |

| 耸毛、抓耳搔脸,不安 除上述症状外、发生颤抖、喷嚏、呼吸急促 | ± + | 1 2 |

| 除上述症状外,出现大小便失禁、呼吸困 难、无目的的环转运动、躁烦不安 | ⧺ | 3 |

| 除上述症状外,出现肌肉痉挛、侧卧,但未 致死 | ⧻ | 4 |

| 出现上述症状,最后死亡 | ᚓ | 5 |

此外,尚可采用免疫学方法判定迟发型及速发型过敏反应实验结果。如根据白细胞移动抑制试验、淋巴母细胞转化试验等,以判断迟发型过敏反应;根据凝胶扩散试验、补体结合试验、血凝试验等检测体内特异抗体及其滴度,以判断速发型过敏反应等。

光敏实验法: 常用豚鼠和兔。光源一般用人工紫外线光源,照射剂量可采用最小红斑量(实验前做预备试验确定)。按迟发型过敏反应的标准评定反应强度(见表)。为判断有无光变态反应作用,可在上述试验方法致敏2周后再用紫外线照射,观察致敏涂敷区皮肤局部反应结果。

光敏实验结果分析

| 局 部 反 应 | 结果判定 | |||

| 涂被试物 | 涂被试物 +紫外线 | 紫外线 | 空白对照 | |

| - + | ⧺ + | - - | - - | 光敏作用 原发刺激作用 |

| + | ⧺ | - | - | 原发刺激作用 及光敏作用 |

致敏作用强度判定: 根据上述实验中实验动物的致敏率、反应强度评分等项指标,可以对受试物的致敏作用强度按上表进行分级。

化学物致敏作用强度分级

| 致敏试验结果 | 致敏作用强度 | |

| 致敏率(%) | 反应强度评分 | |

| 0~10 11~30 31~50 51~80 81~100 | 1 2 3 4 5 | 弱 轻度 中等 强 极强 |

环境中常见化学致敏物列表如下:

常见化学致敏物

| 类 别 | 化 学 物 名 称 |

| 工业毒物 | |

| 染料及其中间体 | 对苯二胺、间苯胺黄、二硝基氯苯、二 硝基氟苯、对氨基酚、曙红、酱紫、 间苯二酚、苯绕蒽铜 |

| 金属盐类 | 镍及其化合物、铬及其化合物、钴及其 化合物、可溶性铍盐、氯铂酸钠、氯 铂酸铵、汞及升汞、雷汞、次氯酸 钠、碘化钾 |

| 天然树脂和合成 树脂 | 大漆、松香、环氧树酯、酚醛树酯、脲 醛树酯 |

| 橡胶防老剂或促 进剂 | 六次甲基四胺、巯基苯噻唑、苯基-β-萘 胺、二硫代苯并噻唑等 |

| 显影剂 | 米吐尔(硫酸对甲氨基苯酚)、三聚甲 醛、对氢化苯醌 |

| 药物 | 阿斯匹林、酚酞、氨基吡啉、奎宁、奎 尼丁、氯碘喹啉、二碘羟基喹啉、磺 酚酞钠、青霉素、氨基磺胺、卡那霉 素、链霉素、灰黄霉素、硝基呋喃 甲醛、松节油、亚麻仁油、局部麻醉 药、抗甲状腺素药、巴比妥盐类、汞 利尿剂 |

| 农药 | 除虫菊、DDT、硫酸铜、醋酸苯汞、氯 化乙基汞、二氯间苯二甲腈 |

| 其他试剂 | 氨基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸甲酯、 聚氧乙烯二醇、甲胺、甲苯二异氰 酸酯 |

预防化学物所致过敏反应性疾病,最重要的是避免接触致敏原。对强致敏物加强管理,尽量不用或严格限制其使用范围。在生产环境中应采取措施降低致敏化学物的浓度,减少工人接触机会。有接触化学致敏物危险的企业,在预防性体格检查时可施行皮肤斑贴试验,以检出对某些化学物处于过敏状态的人,不使他们参加这类工作。但致敏化学物种类繁多,皮肤斑贴试验的实用范围也很有限。加强个人防护(呼吸道防护和皮肤防护)具有重要意义。脱敏对药物致敏的人有一定使用价值,但在人群中大规模应用还存在很多困难 (参见 “皮肤毒理学”)。

☚ 化学物致畸胎作用 化学物免疫抑制作用 ☛

- 苏来满·吾斯曼是什么意思

- 苏来生山峰是什么意思

- 苏杨志是什么意思

- 苏杭是什么意思

- 苏杭不到枉为人是什么意思

- 苏杭不到枉为人。是什么意思

- 苏杭两浙,春寒秋热,对面厮啜,背地厮说。是什么意思

- 苏杭小馆是什么意思

- 苏杭应奉局是什么意思

- 苏杭织造太监是什么意思

- 苏杭街是什么意思

- 苏杭铺是什么意思

- 苏松历代财赋考是什么意思

- 苏松山水派是什么意思

- 苏松甲是什么意思

- 苏松镇水师总兵是什么意思

- 苏枋是什么意思

- 苏枋木是什么意思

- 苏枌木是什么意思

- 苏林是什么意思

- 苏林燕是什么意思

- 苏枝是什么意思

- 苏柳是什么意思

- 苏栖真是什么意思

- 苏格是什么意思

- 苏格兰是什么意思

- 苏格兰之宝是什么意思

- 苏格兰人是什么意思

- 苏格兰人报是什么意思

- 苏格兰入侵爱尔兰是什么意思

- 苏格兰场是什么意思

- 苏格兰学派是什么意思

- 苏格兰守护神节(十一月三十日)是什么意思

- 苏格兰战争是什么意思

- 苏格兰才子是什么意思

- 苏格兰皇家银行是什么意思

- 苏格兰盖尔特语是什么意思

- 苏格兰种狗是什么意思

- 苏格兰诸侯暴动是什么意思

- 苏格兰起义是什么意思

- 苏格兰银行是什么意思

- 苏格卡特水库是什么意思

- 苏格德亚是什么意思

- 苏格拉底是什么意思

- 苏格拉底之妻是什么意思

- 苏格拉底之死是什么意思

- 苏格拉底的“知识道德平行”论是什么意思

- 苏格拉底的审判是什么意思

- 苏格瓦里人是什么意思

- 苏桂英是什么意思

- 苏桥是什么意思

- 苏桦是什么意思

- 苏梅是什么意思

- 苏梗是什么意思

- 苏检是什么意思

- 苏椿是什么意思

- 苏模棱是什么意思

- 苏欣栋是什么意思

- 苏欧司是什么意思

- 苏正良是什么意思