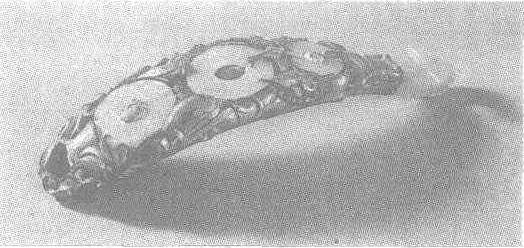

包金镶玉嵌玻璃银带钩

包金镶玉嵌玻璃银带钩

战国。长18.4厘米,宽4.9厘米。重0.2公斤。1951年河南省辉县固围村出土。北京中国历史博物馆藏。带钩有青铜、铁、玉、玻璃等各种制品,原为“胡服”所用,春秋、战国时传入中原。胡服是我国古代北方、西方游牧民族服装。带钩传入中原后,形制、装饰有所变化,战国至西汉时期发展很快,魏晋时期仍在沿用。此带钩为琵琶形,银托,面上包覆金质浮雕,末端为一兽首,两侧两夔龙和鹦鹉相盘绕,两夔龙合为一龙首,口衔白玉凫头形弯钩,钩脊中部镶三枚白玉玦,玦面琢涡纹,玦心嵌玻璃珠,当中一块,珠已脱落。此带钩形体较大,纹饰繁复,玲珑剔透,制作精致,是战国时期金属细工艺的精品。钩上镶嵌的彩色玻璃珠,经成分测定,含铅(Pb)、钡(Ba)元素甚多,与古代西方含钠(Na)、钾(K)元素较多的玻璃制品明显不同。同一墓中还有不少色彩绚丽的玻璃珠出土,成分中也含大量的铅、钡元素,当系我国自制的铅、钡玻璃制品。

☚ “甘孝子”银匜 “窦氏”银匜 ☛

- 经济模型是什么意思

- 经济模型是什么意思

- 经济模型是什么意思

- 经济模型是什么意思

- 经济模型是什么意思

- 经济模型是什么意思

- 经济模型是什么意思

- 经济模型是什么意思

- 经济模型在国民经济管理中的作用是什么意思

- 经济模型法是什么意思

- 经济模型法在管理中的运用是什么意思

- 经济模式是什么意思

- 经济模式是什么意思

- 经济模式是什么意思

- 经济模式是什么意思

- 经济模式是什么意思

- 经济模式是什么意思

- 经济模式是什么意思

- 经济模式是什么意思

- 经济模式转换论——科技、经济、人口走向与对策是什么意思

- 经济比例是什么意思

- 经济比例关系是什么意思

- 经济民主是什么意思

- 经济民主论是什么意思

- 经济沟是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法是什么意思

- 经济法人是什么意思

- 经济法则是什么意思

- 经济法原理与实践是什么意思

- 经济法和计划法是什么意思

- 经济法基本原则是什么意思

- 经济法基本知识是什么意思

- 经济法基础教程是什么意思

- 经济法大辞典是什么意思

- 经济法学是什么意思

- 经济法学是什么意思

- 经济法学是什么意思

- 经济法学是什么意思

- 经济法学原理是什么意思

- 经济法学辞典是什么意思

- 经济法学辞典是什么意思

- 经济法实用文书是什么意思

- 经济法常识是什么意思

- 经济法庭是什么意思

- 经济法律关系是什么意思

- 经济法律关系是什么意思