动作电位的引起和局部兴奋

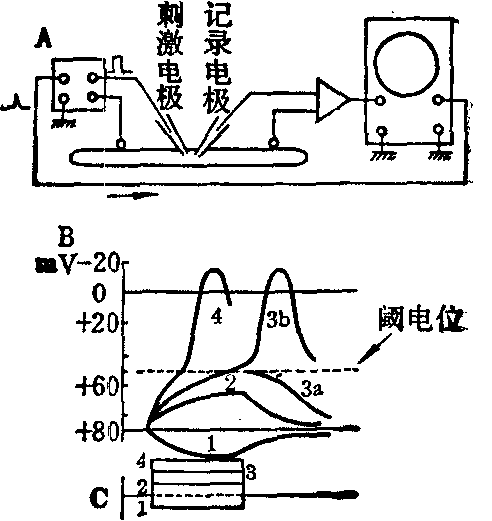

很久以前就知道,用直流电刺激离体神经时,通电时动作电位只产生在阴极下方,断电时只产生在阳极下方,这称作极兴奋法则。在微电极技术出现以后,人们不仅可以对单一细胞的电变化进行细胞内测量,而且可以用微电极作细胞内通电刺激,分析外加刺激是如何引起动作电位的。下图是这类实验的进行情况及结果。图中有两个微电极插入神经膜内,左侧的一个和膜外的另一电极连于刺激器,准备进行跨膜电刺激;右侧的微电极则连到放大器和示波器,进行细胞内电变化记录。实验时先从微弱的通电,即不能引起动作电位的所谓阈下刺激开始。可以看到,这样的通电也能引起原有膜电位的微小改变,但改变的方向却因通电电流的方向不同而有不同。当刺激用微电极和刺激器负极相连时,通电时膜上有内向电流通过(强度和通电时间相当于C1),这时示波器上可见有膜电位向超极化方向的改变,它在通电停止后又逐步恢复,如图中B1曲线所示; 如果将刺激用微电极和刺激器正极相连,通电时膜上有外向电流通过 (相当于C2),这时示波器上可见有膜电位向去极化方向的改变,如曲线B2所示。不同方向的通电引起膜电位不同方向的改变,可以简单地用膜的固有电学特性来解释:膜有一定的电阻值,内向电流在此电阻上产生的电压降和膜两侧原有的电位差方向相同,故使膜电位增加而表现超极化;外向电流可产生一个方向相反的电压降,使膜电位减小而表现去极化。值得注意的是,同样强度的外向电流引起的去极化的数值,要比它的内向电流引起的超极化的程度大一些(比较B1和B2),这就不能单纯用膜的电阻这一被动特性来解释;而且实验中可见,当外向电流的强度增加到一定程度,即它所引起的膜电位的去极化达到某一临界值时,就会在原来缓慢去极化的基础上引起膜进一步的快速去极化,出现一次动作电位或锋电位(曲线B3b)。这个去极化的临界值称为阈电位,是一切可兴奋膜的一个重要特性参数,它表示膜的静息电位由于任何原因减小到这一数值时,都会触发膜的快速去极化,后者可不依赖于原初的刺激而自动进行,直至出现一次“全或无”式的动作电位。另外,未能使膜电位达到阈电位的阈下刺激,并不是对膜毫无“刺激”作用。上述膜在外向通电时引起的去极化的绝对值超过了同样强度的内向通电引起的超极化的绝对值,其差值就是阈下刺激引起的膜的主动性反应,称为阈下反应或局部兴奋。阈下反应不是“全或无”式的,它随刺激的强度成比例地增长,直至达到能引发动作电位的程度。阈下反应只能以电紧张的形式,在它的产生部位的周围扩布一个相当小的范围,因而它不是传递信息的一种好形式,但由于局部兴奋的存在,两次或两次以上的阈下刺激同时或相继作用,有可能使各自引起的局部兴奋叠加起来,引起一次动作电位,这是有重要生理意义的。至于上述膜的内向通电或其他因素引起的膜的超极化,则不仅不能诱发动作电位,而且由于它使膜电位和阈电位的差值加大,因而这时膜即便再受到其他适当刺激,也不容易产生动作电位,这就是说,膜的超极化可使膜的兴奋性降低。

局部兴奋和动作电位的引起

图中A为实验布置示意图; B为不同的通电刺激引起的膜电位的改变,其中点线相当于阈电位水平; C表示各次通电刺激的通电方向和通电时间,虚线下方为膜的内向通电,上方为逐次增强的外向通电

关于局部兴奋的产生及其发展为动作电位的内在机理,据认为是膜电位向去极化方向的变化引起了膜对Na+通透性的增加,于是小量的Na+内流使膜内负电位有所减小,这就是局部兴奋; 在膜电位达到阈电位的情况下,大量进入的Na+使膜电位进一步去极化,而去极化又进一步增加了Na+通透性,如此反复增强,就促使膜的去极化迅速达到它的最大限度,即Na+的平衡电位,出现了动作电位陡峭的上升支。

- 修铜宜奉县独立师是什么意思

- 修铜宜奉县苏维埃政府是什么意思

- 修铜宜奉边游击队是什么意思

- 修锯与制材是什么意思

- 修门象棋是什么意思

- 修面是什么意思

- 修饰边幅是什么意思

- 修饰边幅是什么意思

- 修饰镜头是什么意思

- 修高庙是什么意思

- 修鲜都督府是什么意思

- 修鲜都督府是什么意思

- 修齐治平是什么意思

- 修齐治平是什么意思

- 修齐治平是什么意思

- 修齐治平是什么意思

- 修齐直指是什么意思

- 修龄是什么意思

- 修龄要旨是什么意思

- 俯是什么意思

- 俯仰一世是什么意思

- 俯仰之间是什么意思

- 俯仰之间是什么意思

- 俯仰之间是什么意思

- 俯仰之间,已为陈迹是什么意思

- 俯仰由人是什么意思

- 俯仰集是什么意思

- 俯(俛)仰亭歌是什么意思

- 俯冲带是什么意思

- 俯冲边界是什么意思

- 俯垂飞廉是什么意思

- 俯垂飞廉是什么意思

- 俯察是什么意思

- 俯悼孤行兽,仰叹偏翔禽。空中回悲响,流风漂哀音。是什么意思

- 俯拾即是是什么意思

- 俯拾即是是什么意思

- 俯拾即是是什么意思

- 俯拾地芥是什么意思

- 俯瞰是什么意思

- 俯瞰 仰望是什么意思

- 俯瞰中国是什么意思

- 俯瞰僧归寺,微茫蚁附阶。是什么意思

- 俯瞰长安道,萎萎御沟草。斜对甘泉路,苍苍茂陵树。是什么意思

- 俯视 仰视是什么意思

- 俯角是什么意思

- 俯首是什么意思

- 俯首听命是什么意思

- 俯首听命是什么意思

- 俯首听命是什么意思

- 俯首听命是什么意思

- 俯首就缚是什么意思

- 俯首帖耳是什么意思

- 俯首帖耳是什么意思

- 俯首帖耳是什么意思

- 俯首帖耳是什么意思

- 俱是什么意思

- 俱是什么意思

- 俱是什么意思

- 俱是什么意思

- 俱乐部是什么意思