功利主义gōng lì zhǔ yì

主张以实际利益为行为准则的伦理观点。1903年汪荣宝等《新尔雅·释群》:“以功利为人类行为之标准者,谓之功利主义。”

功利主义

英国伦理学家约翰·穆勒著。1863年出版。功利主义起源于昔勒尼和伊壁鸠鲁的快乐主义学说,由边沁发展而为系统的伦理思想体系。《功利主义》继承和发展了这种学说,并首次使用“功利主义”的概念。认为行为愈能增加幸福就愈正当,而愈能产生不幸、痛苦就愈错误;幸福不仅有量上的不同,还有性质上的不同。除兽性的快乐外,人的快乐应包含着更多的内容:与其做满足的猪,不如做不满足的人;与其做笨蛋享受安逸,不如做苏格拉底而惨死;幸福的内容就是宁静和兴奋,宁静中有轻微的兴奋就可以满足,而在高度的兴奋中则可以承受很大的痛苦。幸福是人类的唯一目标,美德只是避免痛苦达到幸福的一种手段。此书从两个方面论述了功利主义的道德制裁。在外在方面,人希望得到他人或上帝的好感,害怕引起他人或上帝的厌恶,从而促使人们执行上帝的意志,追求最大多数人的最大幸福;在内在方面,不履行义务能在心里引起或轻或重的痛苦,即人类的良心和社会感情是贯彻功利原则的根本保证。此书最后一章,论述了功利和公道的关系;认为基于功利的公道是道德的主要部分,也是无比神圣和最富有约束力的部分,公道恰好就包含在功利或最大幸福原则的意义之中。功利主义的道德标准肯定为他人利益而作出自我牺牲是善的。功利主义判断行为的正当与错误的标准,不是行为者自身的幸福,而是公众的幸福。不过,功利主义只讲效果不讲动机是很片面的,也是很难作出正确的道德评价的。

功利主义gonglizhuyi

在资产阶级伦理思想史上,功利主义是指以资产阶级利益为核心的一种伦理学说。它把个人利益看成人类行为的基础。它是资本主义社会中人与人关系的一种最本质的概括,是资产阶级个人主义的一种表现。功利主义还有广义的解释。在阶级社会中,各种学说、理论都是一定阶级利益的反映,都可以说是功利主义的,只不过是不同阶级有不同的功利罢了。无产阶级的功利主义即革命功利主义,它追求无产阶级和广大人民群众的功利。它以最广大人民群众的目前利益与长远利益的统一,以局部利益与整体利益的统一为出发点,以无产阶级和广大人民群众的根本利益为目标,把个人利益与社会整体利益统一起来。这种功利,符合人类历史的发展方向,与全人类利益相一致,因而没有狭隘性。这种功利主义强调动机与效果的统一,因而它既符合伦理学上的认识论原则,又符合道义原则,它与资产阶级功利主义存在着本质区别。

功利主义Gonglizhuyi

一种把功利或效用作为行为原则和评价标准的伦理学说。功利主义从抽象的人性论出发,认为个人利益是人类行为的基础,趋乐避苦是人的先天本性, 衡量行为善恶的根本标准是看其能否满足个人利益, 使人快乐的为善, 使人痛苦的为恶。功利主义思潮渊源于公元前五世纪的古希腊智者派。近代功利主义思想起源于霍布斯、洛克等人的经验论。法国唯物主义者爱尔维修逐步系统地表述了功利主义原则。他认为,趋乐避苦,保存自己的生命,谋取个人的幸福是人的本性, 但追求个人利益不能违背大多数人的公共利益, 要把个人利益和公共利益结合起来, 合理利己主义应当成为人们遵循的普遍的行为准则。19世纪英国的边沁是功利主义的系统化者和主要代表。他认为“效用原则”是社会生活的基础和道德的最高原则。他把追求最大多数人的最大幸福作为功利原则的同义词,却认为公共利益是一种抽象,个人利益才是唯一现实的利益。约翰·密尔继承、发展了边沁的思想,正式提出 “功利主义”概念,著有 《功利主义》一书。他不赞成对行为采取极端狭隘的功利主义态度,除了利己主义原则之外, 他把利他主义原则纳入自己的体系,主张把个人利益和社会利益结合起来。功利主义学说的形成、发展适应了资产阶级的利益要求。马克思主义不一味否定功利主义,强调集体的、人民大众的功利, 而非个人的功利。

功利主义

又译《功用主义》。英国约翰·穆勒的主要伦理学著作,1863年出版。书中继承和发展了边沁的功利主义理论,第一次使用“功利主义”一词,并明确了功利主义的一些概念。不赞成边沁关于快乐只有量的区别的观点,认为快乐还有质的区别,“做一个不满足的人比做一个满足的猪好”。提出了新的功利主义的道德制裁理论,认为功利主义的最后制裁是人类的良心和社会感情,功利主义道德的基础是人类的社会本能。还论述了公平和功利的关系。

功利主义

以实际功效或利益作为道德标准的论理学说。19世纪英国边沁提出功利原则,成为资产阶级功利主义学说的代表人物。他把快乐和痛苦作为行为的动机,而把功利作为道德的标准,认为“个人利益是唯一的现实基础”、“社会利益只是一种抽象,它不过是个人利益的总合”。这就不可避免地导向个人主义。资产阶级功利主义是一种剥削阶级的理论,是资本主义自由竞争原则在道德上的反映。马克思主义并不一般地反对功利主义,而主张不追求一己私利的无产阶级功利主义,即主张个人利益服从集体利益,暂时利益服从长远利益,局部利益服从整体利益。无产阶级的功利主义服从并服务于无产阶级和广大劳动人民群众的根本利益。

功利主义

功利主义是18世纪末英国资产阶级哲学家耶利米·边沁 (1748—1832) 创立的伦理哲学体系。边沁把功利,特别是“最大多数人的幸福” 作为人们行为的道德标准。其主要著作有 《政治经济学教范》、《道德和立法原理》 等。边沁认为功利是道德的最高准则,个人幸福是他的快乐的最大总和,社会只是一个假想的团体,是个人的总和。“最大多数人的最大幸福” 是功利主义的基本原则,它既是道德善恶的标准,又是立法优劣的标准。关于如何调解个人与社会之间在幸福上的矛盾,功利主义认为,作为整体一部分的个人,只能在整体的利益中获得自己的幸福,而从长远来看,少数人将由于社会幸福的增进而分享其利。这种观点,实质上掩盖了无产阶级同资产阶级之间的矛盾。边沁的功利主义必然导致个人主义,这就构成了功利主义和资产阶级经济学相结合的重要纽带。边沁认为,追求个人私利是正当的,不应当受到任何干涉。伦理上的个人主义,为政治经济学上的个人主义提供了一个哲学基础。资产阶级经济学家认为政治经济学和功利主义相结合,赋予18世纪个人主义以一个新的生命。边沁的功利主义对许多资产阶级经济学家都产生了很大的影响,如李嘉图、詹姆斯·穆勒、约翰·穆勒、杰文斯、萨伊等人,在这方面都是功利主义的追随者。李嘉图的经济自由主义就是以边沁的功利主义作为哲学基础的。边沁把资本主义生产关系看成是惟一合理、永恒的自然关系,认为资本主义关系完全是和谐的。法国资产阶级庸俗经济学的创始人萨伊利用三分法抹煞各个社会生产之间的本质差别,以此来证明资本主义是永恒的,这正是受了功利主义哲学思潮的影响的结果。总的说来,功利主义者把最大多数人的最大幸福作为他们判断行为的标准。虽然功利主义在19世纪初期的英国对议会颁布的改革有较大影响,但它对理论经济学著作的影响却不大。在古典经济学家中,只有约翰·穆勒及其子J·S·穆勒是真正的功利主义者,而惟一重要的理论贡献,是J·S·穆勒根据效用的均等牺牲说发展出来的税 收理论。

功利主义Utilitarianism

指以个人利益作为人类行为基础或准则的资产阶级伦理学说。它是一种古老的伦理观。明确提出功利主义原理的是18世纪英国哲学家、法学家和经济学家杰里米 · 边沁(Jeremy Bentham),他1784年出版的《道德与立法原理导论》,第一次比较系统地论述了功利主义的基本原理和基本内容。之后詹·穆勒与约翰·穆勒又进一步发展了边沁的这一思想体系。20世纪50年代,对功利主义伦理的讨论又达到了新的高潮。功利主义的主要思想是:追求个人利益和幸福,是人的天性,是人生的目的;应当用幸福和快乐作为判断人类行为的伦理标准,凡是能给人带来幸福和快乐的行为就是善,反之就是恶。社会是由个人总和所组成的,为了求得社会的最大幸福和快乐,政府应当实行自由放任的政策,即让每个人都自由地去追求自己的幸福和快乐,去增加自己幸福的总量,个人幸福总量的增加,就会意味着社会幸福总量的增加。这种功利主义,不仅影响着古典经济学理论的形成和发展,而且在今天的一些资产阶级伦理或经济理论中,仍可找到它的影子。

功利主义Utilitarianism

功利主义的思想主旨是:崇尚个人追求最大快乐,认为社会利益与个人私利是一致的,通过个人追求最大快乐,最终实现社会的最大多数人的最大幸福。功利主义起源于18世纪的欧洲,其集大成者是英国学者边沁(J.Bentyanr),又称为边沁主义。功利主义学说是由穆勒父子[詹姆士·穆勒(James Mill)和约翰·穆勒(Jolui Mill)]的宣传而变得影响很广。功利主义主张个人主义立场,主张以数量来刻画个人的快乐和痛苦,要求实行自由放任的经济政策,实现最大多数人的最大幸福。经济学边际革命和功利主义思想有密切的联系,早期的边际主义者在阐述效用问题时就是从感觉快乐的角度出发的,边际效用递减法则在边沁分析货币问题时也清楚地提到。功利主义思想也渗透于福利经济学理论中,福利经济学测算个人欲望的满足程度,虽然这种测算是通过比较偏好进行的,但它的分析与边沁的方法是相近的。反对功利主义理论的意见主要包括:功利主义者认为个人追求私利,最终与社会利益是一致的,但事实上个人私利与社会利益并不一致,要获得最大多数人的最大幸福,经常需放弃个人私利的追求,如果人性是利己的,最大多数人的最大幸福就无从实现;功利主义者认为效用可以用基数方法计量,但许多学者认为个人快乐是无法精确计量的,从而也无法进行效用大小的比较。

功利主义

又称“边沁主义”。一种把追求幸福、快乐、效用、利益作为道德标准和行为规范的伦理哲学和经济理论。由18世纪末英国哲学家和经济学家边沁(Bentham,Jeremy,1748—1832)提出。一般说来,功利主义包括两个相互联系的原理:(1) 功利原理或最大幸福原理。主张把功利作为道德的最高准则。“最大多数人的最大幸福”是衡量与判断社会制度、政府政策及人们行为好坏善恶的准则。(2) 自利选择原理。主张由人根据其本性自我判断幸福与否。人的本性就是追求幸福,幸福就是获得快乐和避免痛苦,快乐或痛苦与否只能由每个人自己来判断。人类的一切行为都是为了追求自己的最大幸福;每个人都在追求自己的最大幸福,也就会使社会幸福趋向最大。功利主义为自由放任、自由竞争提供了理论基础。马克思(Marx, Karl,1818—1883)曾批判功利主义,指出: 如果我们“想根据效用原则来评价人的一切行为、运动和关系等等,就首先要研究人的一般本性,然后要研究在每个时代历史地发生了变化的人的本性。但是边沁不管这些。”(《马克思恩格斯全集》第44卷第704页)

功利主义

自由资本主义时代英国的资产阶级社会学家和哲学家边沁 (1748~1832) 认为,人们的理性活动是寻求快乐和避免痛苦,如果让每个人都能自由地追求个人利益,那就会实现公共利益,即最大多数人的最大幸福。因此,他把道德归结为快乐和痛苦的计算,称之为“效用原则”,或功利原则。既然功利应当作为道德最高准则的原理,追求幸福是基于人类本性的根本动机,而社会个人的总和,社会的幸福作为社会成员的幸福总总和,那么,“最大多数人的最大幸福”原则既是道德标准,又是立法和制定政策的标准。在个人与社会之间,至少在最大多数人之外的少数人与最大多数人之间,在幸福方面存在着矛盾,需要予以调和。但总的说来,个人只能在整体的利益中获得自己的幸福;而从长期来看,少数人将由于社会幸福的增进而分享这种利益。由于只有个人才能对自己切身的苦乐有深切的了解,个人不但最清楚地知道什么构成自己的幸福,而且是唯一知道什么是构成自己的幸福的人,个人追求私利是正当的,这种追求不应当受到任何干涉。边沁功利主义的最重要的经济理论和政策含义就是要求自由放任,要求国家不干预私人经济活动。正因为如此,边沁被看成是功利主义这一道德哲学原则的创立者。边沁的功利主义哲学是西方福利经济学的思想基础

功利主义

以实际功效或利益作为道德标准的伦理学说。18世纪法国唯物主义者最早提出社会关系中的个人利益和公众利益的关系问题,反映了上升时期资产阶级反封建的要求,在当时具有一定的进步意义。19世纪英国边沁提出功利原则,从而成为资产阶级功利主义学说的代表人物。1822—1823年约翰、穆勒组织功利主义学会,最早使用“功利主义”一词。资产阶级的功利主义是资本主义自由竞争原则在道德上的一种反映。“功利论至少有一个优点,即表明了社会的一切现存关系和经济基础之间的联系”(《马克思恩格斯全集》第3卷第484页)。马克思主义并不一般地反对功利主义,而主张个人利益服从集体利益、局部利益服从整体利益、暂时利益服从长远利益的无产阶级功利主义。

功利主义

以实际功效或利益作为人的行为原则的伦理学说,通常指资产阶级的功利论。这种学说认为,个人利益是人类行为的基础,公众利益要服从个人利益。18世纪法国唯物主义者在反对教会的封建道德规范时,最早提出社会关系中的个人利益和公众利益的关系问题。如爱尔维修认为求乐避苦乃人之本性,人与人之间的利益本无冲突,由于不良的政治和教育制度造成等级差别,使个人利益和公众利益发生冲突;在“合理”的社会中两者趋于一致,追求公众利益将成为人们普遍的道德原则。这一观点反映了资产阶级在上升时期反封建的要求,具有一定进步意义。19世纪英国的边沁提出功利主义原则,成为功利主义的典型代表。他把爱尔维修的观点庸俗化,宣称“个人利益是唯一的现实利益”,“社会利益只是一种抽象,它不过是个人利益的总和”,强调只要有利于资产阶级,就有利于全社会。约翰·穆勒继承边沁的学说,在1822—1823年组织“功利主义学会”,最早使用“功利主义”一词,并于1861年出版《功利主义》专著。马克思主义坚决反对资产阶级的功利主义,而主张以个人利益和集体利益、暂时利益和长远利益、局部利益和整体利益相统一为出发点的无产阶级的功利主义。

功利主义Utilitarianism

功利主义是一种古老的伦理观,该学说主要来源于:(1) 居勒尼学派与伊壁鸠鲁主义; (2)英国经验哲学; (3) 神学功利主义; (4) 18世纪的法国唯物主义。尽管功利主义的思想早已存在,但明确地提出功利主义原理,并将其发展成为一个完整的学说体系的却始于英国的哲学家、法学家和经济学家杰里米·边沁 (Jeremy Bentham)。

边沁于1784年出版 《道德与立法原理导论》。该书第一次系统地阐述了功利主义原理的主要内容与基本特征。边沁指出,所谓功利就是一种外物具有“给与利益有关的当事者求福避祸的那种特性”,即能给当事者带来 “福泽、利益、快乐、善或幸福”,同时又使其避免“祸患,痛苦,恶与不幸”。所谓功利原理是指某一行为是“增多还是减少当事者的幸福”。这种行为 “不仅包括个人的所作所为”,还包括“政府的每一种措施”。边沁认为,人们追求快乐在于追求快乐的数量。而快乐的数量与快乐产生的广度有关,即享受快乐的人数越多,个人享乐的量就愈大。个人快乐量的增加与社会幸福量的增加是一致的,愈是追求个人利益,增加个人的快乐量,也就愈能最大限度地增加享乐人数,促进最大多数人的最大幸福,因此,他主张用 “最大多数人的最大量幸福原理当作功利主义学说的基本原理”。

边沁认为快乐与痛苦的数量是可以计算的,计算的依据与标准是: 第一,以快乐与痛苦大小,时间长短,确定与不确定,远与近等来计算相对价值,凡是快乐大,时间长,确定,近,就是最大的快乐。第二,如某一快乐能引起其他快乐,也不带来痛苦,那么,这一快乐就是最大的快乐。第三,快乐与痛苦是否纯粹?快乐纯度高就是最大的快乐。第四,快乐与痛苦范围的大小。快乐的人数多,范围广,快乐就大。

通过这种计算方法,得知利他、兼利总比单纯利己好,而利己必须从利他或兼利中取得,这就是功利主义的根本要求与根本目的。

继边沁之后,詹·穆勒 (James Mill) 与约翰·穆勒 (John Stuart Mill) 进一步发展了功利主义学说,并成为功利主义学派的第二、第三代思想领袖。

詹·穆勒对功利主义学说的发展主要是提出了联想主义功利观。他指出,在联想原则支配下,人人都会从自爱联想到爱人,从个人快乐联想到社会快乐,功利主义的利己原理与最大多数人的最大量幸福原理能够在观念联想的基础上实现统一。约·穆勒是詹·穆勒的长子,但其功利观与边沁及詹·穆勒的功利观存在重大分歧。因此,他对边沁的学说做了重大的修改与补充。边沁认为快乐与痛苦只有量的差别,是可以用数量显示,可以计算的,没有质的差别。而约·穆勒认为一切事物都有量与质的两个范畴,苦乐亦然。

在约·穆勒看来最大多数人的 “最大量幸福” 不能以个人的利益和幸福为基础,而应从全体社会成员的长久利益来考虑,追求 “社会全体成员的最大幸福”。边沁反对牺牲个人幸福来谋取社会幸福,而约·穆勒则在较大程度上把牺牲个人幸福作为实现社会幸福的重要条件之一。

边沁对于非功利道德原则,一般均持批判态度。而约·穆勒承认功利原则是最高道德准则,但并不否定美德、公正等道德原则的实际社会价值。

功利主义经边沁的改造与倡导并在穆勒父子的继承发展下,形成了一个完整的学说体系,但它并非一般的学术理论,它同时还包括了一整套关于19世纪英国政治体制改革的思想原则与具体方案。在詹·穆勒的积极宣传下,边沁的功利主义学说被主张改革的广大激进主义者所接受,因此,早期的功利主义也被称作哲学激进主义,其中,不少学者将功利主义的思想原理运用到社会科学研究的许多部门中去,而不少政治家则将其运用到议会制度改革与政治体制全面改革中,形成了功利主义学派,功利主义逐渐成为一种强大的社会思潮。

20世纪50年代,功利主义伦理学的讨论出现了一个新的高潮。1959年英国学者罗·布朗特 (R.B.Brant) 发表了专著 《伦理学理论》,主张将功利主义学说划分为两大类: (1)行为功利主义; (2) 准则功利主义。前者的主要特征是以行为本身产生的结果来判断行为是非,后者则以行为准则来判断行为是非。罗·布朗特的分类逐渐被更多的人所接受,于是赞同与反对这两类功利主义的观点展开了长期的论争,形成了明显的两派,这一争鸣直至70年代仍在进行之中。

边沁功利主义思想对经济学的发展有着重要的影响。古典经济学家大卫·李嘉图根据边沁的观点断言每个人在追求个人利益时,并不与整个人类整个社会的利益相冲突,而是一致的。李嘉图主张自由竞争,反对国家对经济生活的任何干预,在他看来,国家对经济生活的干预是违反“最大多数人的最大幸福” 原则的。

法国古典政治经济学的完成者西斯蒙第认为,人用自己的劳动来创造财富的目的,是为了满足自己的愿望和需要,而不是为财富而创造财富。在西斯蒙第看来,“只有增加了国民享受,国民财富才算增加”。实际上,在经济学的发展过程中,整个贯穿着功利主义原则,李嘉图及其以后的经济学家都可以说是边沁功利主义的信徒。

边沁对于经济学发展的影响更重要地在于其提出的一般效用原理,边沁认为经济学应该是研究效用的科学,所谓效用是指物品能使人获得幸福与避免痛苦的能力。在他看来,一切物品的价值都在于它的效用,因此,经济学应以最大幸福原理与效用原理为基础。

边沁还提出了效用 (幸福)递减法则。他说: “一个人占有的财产越多,他从增加的财产上获得的幸福量越少”。尽管边沁没有提出边际效用的概念,但已为它奠定了哲学基础。

德国经济学家亨利·戈森 (H.Gossen) 以功利主义基本原理为出发点,提出了戈森第一、第二定律,戈森第一定律即边际效用递减原理,戈森第二定律即边际效用相等法则。

在戈森之后,19世纪70年代在西欧兴起了经济学史上的 “边际革命”。“边际革命” 的代表,英国的威廉·杰文斯 (William Stanley Jevons),奥地利学派的创始人卡尔·门格尔(Menger),洛桑学派的创始人瓦尔拉斯(Léon Walras)均坚称功利主义是观察经济学现象的最高原则。他们的理论一致集中表现在他们从功利主义直接引申出的最大效用原则,即人类经济活动的最高准则是以最小代价换取最大的福利或效用。在他们看来,经济生活的实质就在于人的欲望及其满足。

19世纪末20世纪初,英国经济学家马歇尔 (Alfred Marshall) 集古典经济学之大成,确立了微观经济学的基本内容,其除了以功利主义思想作为其经济学体系的哲学基础之外,还特别重视边际分析的意义,在马歇尔的需求理论,供给理论,均衡理论,收入分配理论中,我们都可以看到边际效用分析在其理论中所具备的理论基石的地位。

马歇尔的学生,英国剑桥学派经济学家庇古(A.C.Pigou) 创立了福利经济学。而庇古的福利经济学是建立在基数效用论与边际分析的基础之上的。他把福利归结为效用与满足,实质上仍是归结为人们的主观心理评价。对于福利经济学的概念,我们从寻求衡量个人的需要与满足以及编制效用指数这个意义上看,它仍然是一个功利主义的概念。

在“边际革命” 之后,数学工具在经济学中的应用日渐广泛,经济学日趋精确化,其理论出发点也逐渐由对个人的分析而转向对集体,乃至整个社会的研究,但功利主义学说在经济学中的影响依然存在。例如,我们从凯恩斯经济学理论的基石——三大心理规律: 边际消费倾向递减规律,资本边际效率递减规律,灵活偏好规律中仍然能看到功利主义思想的影响。

功利主义utilitarianism

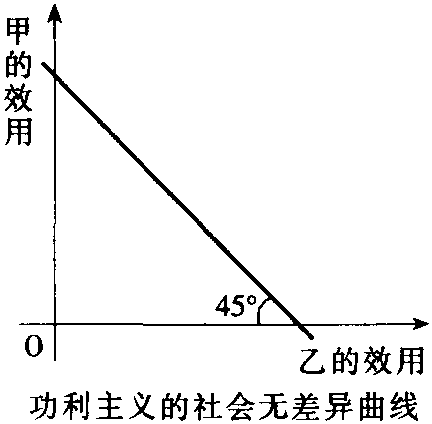

功利主义认为,社会无差异曲线应是斜率为-1的直线(如图所示),社会福利等于社会所有成员的效用之和。如果用数学方式来表达的话,在一个甲、乙两人构成的社会中,社会福利

W=U甲+U乙

这意味着,在社会看来,不管社会的贫富差距如何,甲、乙两人的每一单位效用是同等重要的。甲减少一单位的效用,乙增加一单位的效用,社会的福利水平不会改变,反过来,如果乙(穷人)减少一个单位的效用,甲(富人)增加一个单位的效用,两人的效用水平差距扩大了,社会仍然认为社会的福利水平保持原状。可见,功利主义的社会福利只取决于各社会成员的效用水平,而与各社会成员之间的相对关系无关。据此得出的补偿原则(compensation principle)认为,如果某种变化使得一些人的境况变好,而一些人的境况变坏,只要境况变好的那些人的得益(增加的效用)大于境况变坏的那些人的损失(减少的效用),那么这种变化就是一种社会福利的改进,从社会来看,变化后的状况优于变化前的状况。

功利主义

utilitarianism

功利主义

utilitarianism

功利主义

utilitarianism

~者utilitarian

功利主义utilitarianism

西方伦理学中以实际功效或利益作为道德标准的学说。其先驱为英国哲学家霍布斯。主要代表有边沁(Jeremy Bentham, 1748—1832)、休谟、J.S.穆勒、爱尔维修等。主张追求感官快乐和逃避感官痛苦是人的本性。因此人永远处于苦和乐两个最高主宰的控制之下。苦和乐既是道德的来源又是道德善恶的标准。在心理学中表现为快乐主义的动机理论。以J.S.穆勒的联想主义和弗洛伊德的精神分析学说为代表。

- 船舶载重量是什么意思

- 船舶载重量系数是什么意思

- 船舶载重(客)量利用率是什么意思

- 船舶载重(客)量运用率是什么意思

- 船舶辅助作业是什么意思

- 船舶辅机是什么意思

- 船舶运营是什么意思

- 船舶运营期是什么意思

- 船舶运行五日计划是什么意思

- 船舶运行动态电报是什么意思

- 船舶运行日计划是什么意思

- 船舶运行时间表是什么意思

- 船舶运行月度计划是什么意思

- 船舶运行组织是什么意思

- 船舶运费是什么意思

- 船舶运输是什么意思

- 船舶运输企业非生产性停泊比重是什么意思

- 船舶运输分类成本计算是什么意思

- 船舶运输变动成本是什么意思

- 船舶运输固定成本是什么意思

- 船舶运输成本是什么意思

- 船舶运输潜力是什么意思

- 船舶运输生产作业计划是什么意思

- 船舶运输生产日报是什么意思

- 船舶运输能力是什么意思

- 船舶运输调度会议是什么意思

- 船舶运输过程成本是什么意思

- 船舶运输量统计原始资料是什么意思

- 船舶进入水浅处无法航行是什么意思

- 船舶进口报告书是什么意思

- 船舶进口检疫是什么意思

- 船舶进口检疫证是什么意思

- 船舶进港手续是什么意思

- 船舶进港费是什么意思

- 船舶适航条款是什么意思

- 船舶通信是什么意思

- 船舶速遣是什么意思

- 船舶速遣费是什么意思

- 船舶遇难是什么意思

- 船舶避难港代理费、电报费是什么意思

- 船舶配积载是什么意思

- 船舶配载是什么意思

- 船舶配载图是什么意思

- 船舶重心高度是什么意思

- 船舶重航吨位(客位、千瓦)公里(海里)是什么意思

- 船舶重航时间是什么意思

- 船舶重航率是什么意思

- 船舶重航载重(客)量利用率是什么意思

- 船舶长度是什么意思

- 船舶防台是什么意思

- 船舶防污文书是什么意思

- 船舶防污设备法定要求是什么意思

- 船舶阻力是什么意思

- 船舶险再保险规划是什么意思

- 船舶集装箱运输是什么意思

- 船舶集装箱运输量是什么意思

- 船舶非生产性停泊时间是什么意思

- 船舶非营运吨(人、千瓦)天是什么意思

- 船舶非营运时间是什么意思

- 船舶非营运期费用是什么意思