冰川地貌bingchuan dimao

指由冰川的侵蚀和堆积作用所形成的地貌形态。侵蚀地貌有冰斗、刃脊、角峰、冰川槽谷、峡湾、羊背石、冰蚀湖等;堆积地貌有冰碛丘陵、侧碛堤、终碛堤、鼓丘、蛇形丘以及由冰水堆积而成的外冲平原等。

冰川地貌Bingchuan dimao

由冰川作用形成的各种地表形态。主要是冰川侵蚀地貌和冰川堆积地貌。其中侵蚀地貌包括:冰斗、刃脊、角峰、冰川槽谷、峡湾、羊背石、冰蚀湖等。堆积地貌包括:冰碛丘陵、侧碛堤、终碛堤、鼓丘、蛇形丘以及由冰水堆积而形成的外冲平原等。各种冰蚀地貌分布在不同部位,雪线附近及其以上有冰斗、刃脊和角峰,雪线以下形成冰川槽谷,在冰川槽谷内或大陆冰川底部发育羊背石、冰蚀湖和峡湾等地貌类型。

❶冰斗:位于冰川源头,由冰川侵蚀而成的围椅状洼地,三面为陡峭岩壁,向下坡有一开口,开口处常有一高起的岩槛。冰川消退后,冰斗内往往积水成湖,叫冰斗湖。冰斗一般形成在雪线附近,在平缓的山坡上,或山坡上的浅洼地中常年积雪,在雪线附近的积雪冻融频繁,岩石风化强烈,在重力和融雪作用下,使风化岩屑不断向低处搬运,在雪线附近形成洼地,洼地形成后有利于积雪,积雪增厚逐渐变成粒雪,进而演化成冰川。冰川形成后,由于冰川运动对底床产生拔蚀和磨蚀作用,使其底部不断加深,在冰斗开口处留有与坡向相反的岩槛,这就形成了典型的冰斗(如下图所示)。

❷刃脊:随着冰斗不断扩大,斗壁后退,相邻冰斗之间,或相邻两个冰川槽谷之间的山脊被剥蚀的像刀刃一样的山脊,故称为刃脊。

❸角峰:原来位于同一山头周围的几个冰斗不断后退侵蚀,使中间残存的山峰形如夹角,称为角峰(如图)。

❹冰川槽谷:在冰川流动过程中,冰体对冰床刨、铲、磨、刮、擦的侵蚀塑造,形成一个线状U形槽谷,称为冰川槽谷(也称U形谷)。冰川槽谷在平面上是比较平直的,其横剖面上为两壁陡立,谷底平缓,在谷壁上一般可见到刻槽和擦痕。冰川槽谷的纵剖面上常因差别侵蚀而形成岩槛与冰蚀盆交替分布构成的阶梯状地形。冰川冰的厚度越大,下蚀力就越强,有的槽谷可深达千米,如美国加里福尼亚州的约斯迈特槽谷深900—1 200米。在有分支的冰川槽谷中,由于主冰川的厚度大,下蚀强,槽谷深;支冰川中冰川薄,下蚀弱,槽谷浅。所以在主冰川与支冰川交汇的地方,冰退后留下明显的陡坎,使支冰槽谷呈高悬之状,称为悬谷。我国西部山地的许多悬谷高出主冰川谷百米以上。

❺峡湾:在高纬地区,大陆冰川和岛状冰盖能伸入海洋,在冰川入海之前形成一些很深的槽谷,冰退以后,海水侵入槽谷,形成深而长的特殊海湾,叫峡湾。南美巴塔哥尼亚海湾,深达1 288米,是世界上最深的海湾。挪威海岸峡湾很多,长达220多公里。

❻羊背石:是冰川基床上的一种侵蚀地形。它是由基岩组成的椭圆形小丘,成群顺冰床展布,远望犹如匐伏的羊群,故称为羊背石。它的长轴方向与冰流方向一致,向冰川上游的坡面平缓并有许多擦痕,背向冰流面坡度较陡,表面粗糙。在羊背石上或冰川槽谷的谷壁上以及大漂砾上常因冰川作用形成磨光面和擦痕。当冰川搬运物多是砂和粉砂时在比较致密的岩石面上多形成光滑的磨光面。如果冰川搬运物多为棱角状坚硬碎石,则在谷壁上、羊背石迎冰面上和大漂砾上常刻蚀成条痕或刻槽,称为冰川擦痕。冰川擦痕一般长数厘米至一米左右,深为数毫米,一端粗,一端细,呈钉形,粗端指向冰川上游。如北京八大处公园和模式口都保留着李四光教授当年发现的冰川擦痕遗迹。

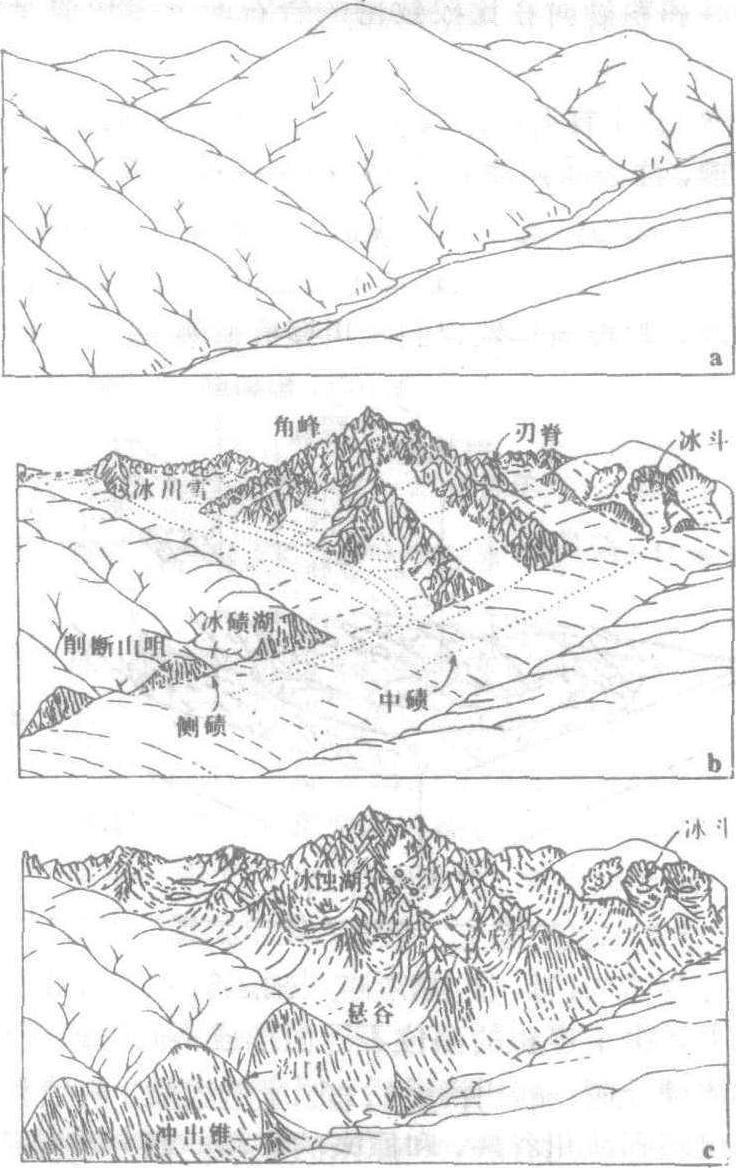

图1 冰期前后的地形演变

a:冰期前地形(圆浑山脊与V形峡谷)b:冰川作用时期 c:冰后期

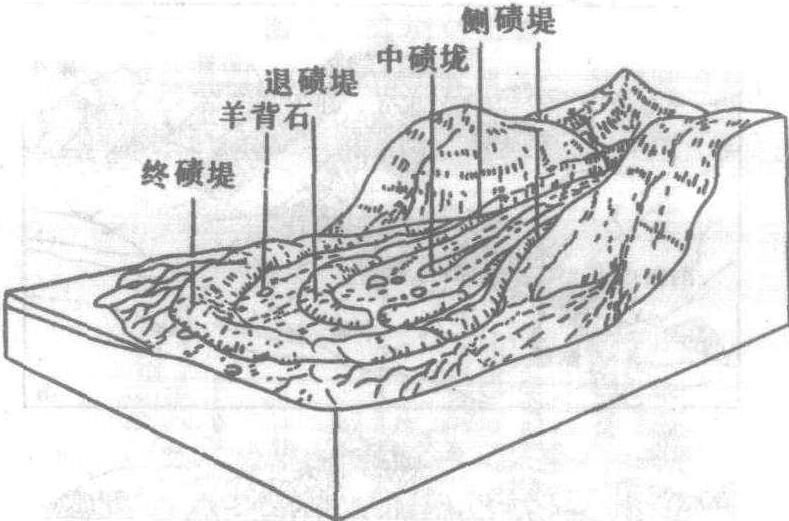

图2 冰碛地貌示意图

当冰川消退时,原来冰川搬运的冰碛物堆积在冰床上,由于停积的部位不同而形成不同的冰碛形态。

❶冰碛丘陵:冰川消退后,原来的表碛、内碛和中碛都沉积到冰川谷底,和原来的底碛一起合称基碛,这些冰碛物受冰川谷底地形的影响,或因冰碛物分布的差异,形成波状起伏的小丘,称为冰碛丘陵或基碛丘陵。大陆冰川的冰碛丘陵规模较大,高度可达数十米,甚至数百米,如北美的冰碛丘陵高达400米。山岳冰川形成的冰碛丘陵则小得多,一般只有几米到几十米的高度。

❷侧碛堤:冰川消退后,由原来的侧碛和表碛共同堆积而成,分布在冰川槽谷两侧,呈长堤状,故称侧碛堤,向下游延伸常与终碛堤相连。

❸终碛堤:当冰川末端长期停留在某一位置时,它的补给和消融处于相对平衡状态,由冰川上游搬运来的物质堆积在冰川末端形成弧形长堤,称为终碛堤。大陆冰川的终碛堤高约30—50米,长度可达几百公里。山岳冰川的终碛堤高达数百米,长度较小。终碛堤常有许多条,是冰川后退过程中停顿阶段的产物,一般最外一条叫终碛堤(或叫推挤终碛堤),其余的多为冰退终碛堤(也称冰退碛堤)。

❹鼓丘:在接近冰川末端,由于搬运能力减弱,底碛受出露基岩的阻挡,堆积成的一种丘陵。它的剖面呈流线形,平面呈椭圆形,长轴与流水方向一致,迎冰面坡陡,背冰面坡缓,迎冰面常为基岩,背冰面一般为冰砾泥。北美的鼓丘高度为15—45米,长达450—600米,宽150—200米。欧洲有些鼓丘高仅5—10米,但长达800—2 600米,宽300—400米。鼓丘常分布在大陆冰川终碛堤以内的几公里到几十公里范围内,常成群分布。山谷冰川终碛堤内也有鼓丘分布,但数量较少。

冰川地貌还包括冰水堆积地貌,它是冰川末端,融冰水流搬运冰碛物堆积成的各种地貌形态。根据沉积过程、沉积部位和形态特征又分出不同的类型:

❶冰水扇和外冲平原:在冰川底部的冰融水,常形成冰下河道,并携带大量冰碛物从冰川末端排出,在终碛堤外围堆积成扇形地,称为冰水扇。几个相邻冰水扇相连,形成冰水平原,又叫外冲平原。

❷蛇形丘:一般发育在大陆冰川前部,曲折而狭长的垄岗地形,形态蜿蜒如蛇,称为蛇形丘。蛇形丘长达数公里至数十公里,高几十米,有时达70—80米底宽几十米至几百米,两侧坡度为10—20度,其延伸方向与冰川的流动方向一致。蛇形丘是由分选的砂砾石层组成,砂砾有一定的磨圆度,有交错层理和水平层理,偶尔夹有冰碛物透镜体。在冰川消融时,部分冰融水,渗入冰川底部,形成冰下通道,并携带大量冰碛砂砾,沿途堆积或充填在冰下隧道之中,待冰川全部融化后,隧道中的沉积物全部露出,形成蛇形丘。

❸冰砾阜:在冰川消退阶段,冰面上的小湖或小河的沉积物,在冰川消融后沉落到冰床上形成的圆形或不规则的小丘,称为冰砾阜。山谷冰川和大陆冰川消退后都可能形成冰砾阜。在山谷冰川消退阶段,由于冰川中央冰面略高于两侧,则使冰融水易向两侧汇流,再由于冰川两侧的侧碛和岩壁吸热较多,使两侧融冰较快,这使冰川两侧的冰融水能形成较大的汇流并携带冰碛物沿途沉积,随冰面下降,沉积物向冰川中流线移动,待冰川全部消退后形成沿冰川谷两侧平行分布的阶梯状沉积地形,称为冰砾阜阶地。

❹冰水湖:在冰川前缘冰水扇或外冲平原的低洼处,由冰川融水汇积成湖,叫冰水湖,因为冰融水有明显的季节性变化,夏季冰融水增多,携带大量颗粒较粗的砂、粉砂入湖,形成相对较厚,颜色较淡的夏季沉积层;秋冬季节,融水减少,粗颗粒物质很少入湖,悬浮在水中的细粒粘土沉积,形成颜色较深、物质较细、相对较薄的冬季沉积层。这样,一年之内随季节气候的变化而沉积了粗细两层,称为季候泥,也叫纹泥。根据纹泥粗细层次的数目,可以确定冰湖沉积的年龄。

❺锅穴:在冰水平原上,经常有被沉积物覆盖在地下的未融化的冰块(称为死冰块),当冰块融化后,地表形成一个圆形洼地,称为锅穴,一般深数米,直径十余米至数十米不等。

在第四纪冰期时,全世界冰川覆盖面积占陆地面积的1/3,所以研究冰川地貌有很重要意义。现在世界上冰川覆盖面积约为1 550万平方公里,占陆地总面积10%左右,冰川总体积约为2 600万立方公里。现代冰川的总水量占全球淡水的85%,如全部融化,可使世界洋面上升66米。南极大陆几乎全被冰川覆盖,最近(1991年11月)从南极费尔希内冰架上断裂下来三大块巨冰,在南大西洋中漂流,最大一块长83公里,宽54公里总面积3 900多平方公里。我国是世界中低纬度地区现代冰川最多的国家,大小冰川共有45 300余条,总面积58 700平方公里,约占亚洲冰川的一半。冰川进退引起海平面升降和地壳均衡运动,甚至导致海陆轮廓发生较大的变化。所以对冰川和冰川地貌的研究越来越引起人们的注意。

冰川地貌

由冰川侵蚀和堆积作用形成的地貌组合。前者有冰斗、角峰、刃脊、冰川谷、羊背石等;后者有终碛堤、侧碛堤、冰碛丘陵等。

冰川地貌

由冰川侵蚀和堆积作用形成的地貌。主要有冰蚀地貌(如冰斗、角峰、刃脊、冰蚀谷地等)、冰碛地貌(如终碛陇、冰碛丘陵等)、冰水堆积地貌(如冰水冲积扇、冰砾阜阶地、蛇形丘等)。冰川退缩消融后遗留的冰川地貌, 叫古冰川地貌。它是研究地质时期自然环境变化的重要资料。冰川地貌可作为航空兵飞行地标使用。

- 圪遛是什么意思

- 圪遮是什么意思

- 圪郎子是什么意思

- 圪都是什么意思

- 圪都嘴是什么意思

- 圪都子是什么意思

- 圪都都儿是什么意思

- 圪采是什么意思

- 圪里是什么意思

- 圪里圪

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 圪里圪塔是什么意思

- 圪里圪巴是什么意思

- 圪里圪拉的是什么意思

- 圪里圪捣是什么意思

- 圪里圪斗是什么意思

- 圪里圪𫭼是什么意思

- 圪里拐弯是什么意思

- 圪量是什么意思

- 圪针是什么意思

- 圪针儿是什么意思

- 圪针钵子是什么意思

- 圪钉是什么意思

- 圪钵儿是什么意思

- 圪钻是什么意思

- 圪钻钻是什么意思

- 圪铮铮是什么意思

- 圪锛是什么意思

- 圪锥锥是什么意思

- 圪锯是什么意思

- 圪锯圪锯是什么意思

- 圪闪是什么意思

- 圪闯是什么意思

- 圪闯闯是什么意思

- 圪间间是什么意思

- 圪阘是什么意思

- 圪陀是什么意思

- 圪陀儿是什么意思

- 圪雷雨是什么意思

- 圪雾雾是什么意思

- 圪露是什么意思

- 圪靠是什么意思

- 圪鞘鞘是什么意思

- 圪鞧是什么意思

- 圪鞧鞧是什么意思

- 圪顶是什么意思

- 圪顶瓮子是什么意思

- 圪顶盖是什么意思

- 圪顶羊是什么意思

- 圪须是什么意思

- 圪颠是什么意思

- 圪颠圪颠是什么意思

- 圪颠颠是什么意思

- 圪颠(颠颠)是什么意思

- 圪颣圪

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 圪颣圪呐是什么意思

- 圪颤是什么意思

- 圪颤颤是什么意思

- 圪飘是什么意思

- 圪飘飘是什么意思

- 圪飞是什么意思