光电导

光电导guandiandao

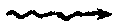

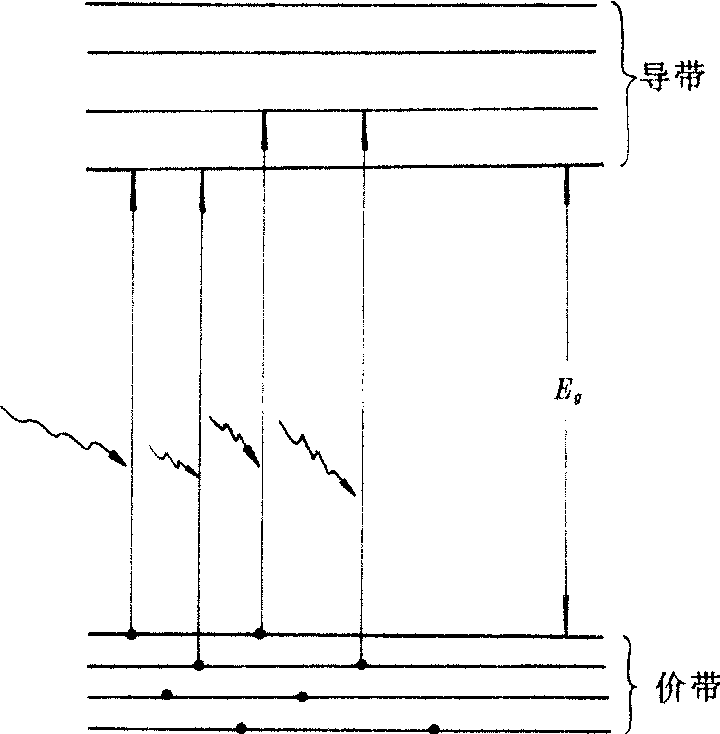

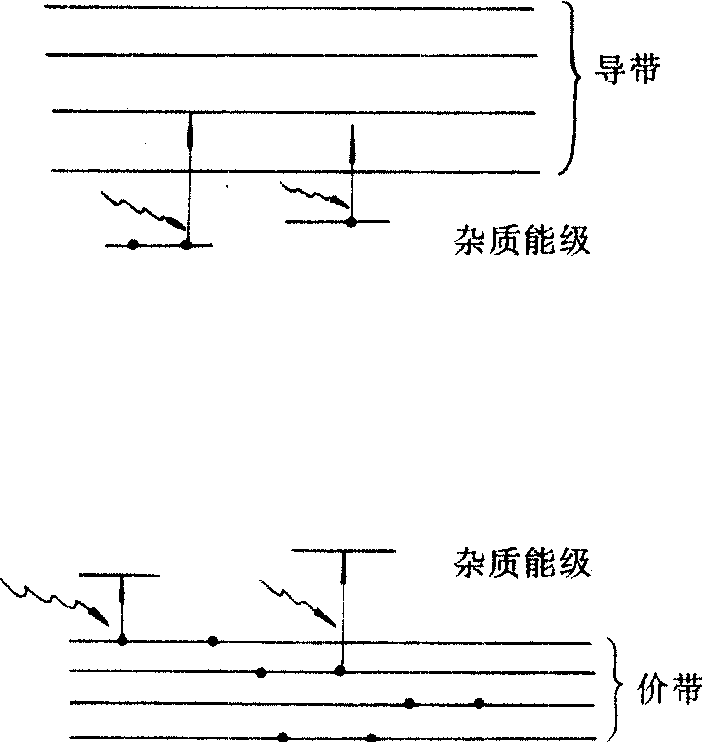

固体受光照而引起电导率改变的现象。虽然绝缘体和半导体都有这种效应,但光电导这一概念通常是对于半导体而言的。电导率正比于固体内的载流子浓度,凡是能引起载流子浓度增加的光照都会产生光电导。当入射光子的能量大于晶体的禁带宽度并等于一定值时,晶体价带中的束缚电子吸收一个光子能量而跃迁到导带,产生电子——空穴时,结果在导带中增加一个传导电子,在价带中增加一个空穴。这样就同时增加电子和空穴浓度。这一过程引起的光电导称为本征光电导。也存在这样的情况,当入射光子的能量足够大时,电子的跃迁可以发生在禁带中的杂质能级与某一能带之间。如果电子从杂质能级跃迁到导带,则只增加导带内的传导电子浓度,如果电子从价带跃迁到杂质能级,则只增加价带内的空穴浓度。这两种过程引起的光电导称为杂质光电导。不管哪一种过程,由于能量守恒的要求,入射光子的能量都必须等于或大于该跃迁过程相应的能量变化△E(禁带宽Eg或杂质能级到某一能带间的距离)如图所示为产生光电导的原理图。 表示入射光子。

表示入射光子。

a)本征光电导示意

b)杂质光电导示意

电导率还正比于材料内载流子的迁移率。所以除了光照引起载流子浓度增加可产生光电导外,光照引起载流子的迁移率的改变也可以产生光电导。有人称前者为第一类光电导,而称后者为第二类光电导。光电导性效应最早是由W.史密斯于1873年在硒半导体上发现的。其实这一效应是相当普遍的。现在,已得到了比较充分的研究。光电导性效应除了已成为一种探索半导体基本性能的重要方法外,还有应用价值。利用第一类光电导可制作从紫外、可见到红外各个波段的辐射探测器。第二类光电导可被用来制作远红外探测器。

☚ 等离子体 光生伏特效应 ☛

光电导

半导体在光的照射下其载流子数目增加、导电能力增强的现象。利用这种特性来制成的各种光敏电阻,是自动化控制中的重要元件。

- 售劣是什么意思

- 售卖是什么意思

- 售卖毒品案是什么意思

- 售卖祖坟地案是什么意思

- 售后是什么意思

- 售后包租是什么意思

- 售后回租是什么意思

- 售后回购是什么意思

- 售后市场是什么意思

- 售后服务是什么意思

- 售后服务策略是什么意思

- 售后租赁是什么意思

- 售外服务是什么意思

- 售奸是什么意思

- 售定代收是什么意思

- 售布郎怕妻是什么意思

- 售店是什么意思

- 售彩是什么意思

- 售房补贴资金是什么意思

- 售报手推车是什么意思

- 售楼小姐是什么意思

- 售汇是什么意思

- 售汇制是什么意思

- 售汇统计是什么意思

- 售烟亭是什么意思

- 售用是什么意思

- 售碑是什么意思

- 售票是什么意思

- 售票业务是什么意思

- 售票代理人是什么意思

- 售票厅是什么意思

- 售票员是什么意思

- 售票处是什么意思

- 售票处服务是什么意思

- 售票差错率是什么意思

- 售票时间是什么意思

- 售票柜台是什么意思

- 售票窗口是什么意思

- 售租比是什么意思

- 售米赈济是什么意思

- 售粮游击队是什么意思

- 售缺是什么意思

- 售罄是什么意思

- 售货是什么意思

- 售货亭是什么意思

- 售货发盘是什么意思

- 售货合同是什么意思

- 售货员是什么意思

- 售货员与顾客交涉的艺术是什么意思

- 售货员工作手册是什么意思

- 售货员手册是什么意思

- 售货员指南是什么意思

- 售货员操是什么意思

- 售货员知识手册是什么意思

- 售货总值是什么意思

- 售货总账是什么意思

- 售货点是什么意思

- 售货点终端机是什么意思

- 售货现场广告是什么意思

- 售货确认书是什么意思